洪武 青花八出開光牡丹紋花口折沿盤

洪武 釉里紅纏枝牡丹紋大碗

明初洪武(1368—1398年)一朝是元明之際景德鎮(zhèn)制瓷發(fā)展過程中一個承前啟后的重要歷史階段。雖然研究者對明代官窯設立的具體時間尚有不同認識,但文獻記載、傳世品及考古發(fā)現都表明,洪武時期的景德鎮(zhèn)確有窯場受命燒造過一定數量的宮廷官府用瓷,它不僅開明清兩代官窯制瓷之先河,也為景德鎮(zhèn)成為明代全國的中心窯場奠定了基礎。總體看,傳世洪武瓷以景德鎮(zhèn)所產宮廷官府用瓷為代表,其制作工藝和裝飾風格即帶有元代遺風,又有明代官窯瓷器的某些特點,器物風格有著由元至明過渡階段的時代特點。

洪武 青花纏枝牡丹紋直口碗

洪武 青花折枝茶花紋花口折沿盤

洪武 青花纏枝蓮紋蓮子淺碗

洪武 青花折枝菊紋折沿盤

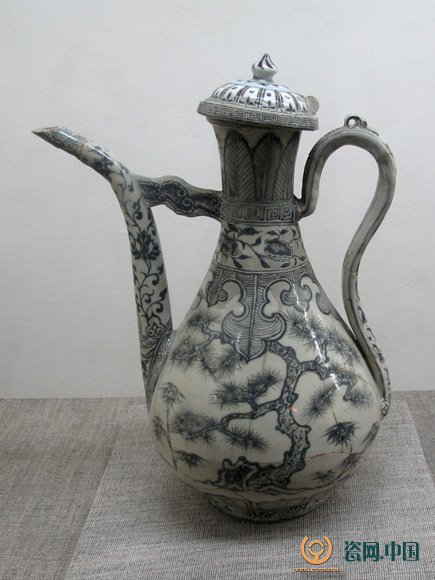

洪武 青花松竹梅紋執(zhí)壺

洪武 青花纏枝牡丹紋墩子碗

洪武 白釉菊瓣形高足杯

洪武 青花折枝花卉紋蓋罐

傳世洪武瓷造型相對比較單一,器物胎體普遍厚重,器型規(guī)格較大。所見造型主要有花瓣式大罐、玉壺春瓶、執(zhí)壺、盤、碗、軍持等,其中大尺寸的盤傳世數量較多,盤形可分敞口折沿盤和菱花口折沿蓮瓣式盤兩式。大盤的工藝特點既有元明時期的共有特征,又有自身的時代特點。以故宮藏元、明洪武和永樂時期的同類菱花口式大盤為例,三者的盤口均為菱花口式折沿,而盤壁和器足的處理各有特點。元代盤是普通的弧壁,壁內外多裝飾纏枝花卉紋,而洪武、永樂時期的盤壁則改為花瓣式,每組花瓣上飾一株折枝花卉,其中永樂盤壁花瓣弧度較小,花瓣棱線不明顯,而且因盤形小于洪武,盤壁花瓣的個數亦比洪武少。器足處理上,元和永樂盤的器足均是足墻兩面斜削的梯形足,但元代足墻坡度較緩,梯形不明顯,永樂器盤足則是典型的梯形足,足墻里外斜削的坡度很大,足底面滾圓。而洪武菱花式盤的器足最為特殊,它是與口沿、盤壁形狀一致的花瓣式圈足,足墻深且直,足底齊平。此外,三個時期大盤的圈足雖都為泛火石紅色的砂底,但元代盤砂底較粗,常見粘沙、窯裂等工藝缺陷,火石紅色調淺淡;洪武盤的砂底比元代細,但仍有粗糙感,底面顯著特征是多涂刷一層漿汁,常見明顯的涂刷痕,火石紅的色調比元和永樂器都深;而永樂盤的砂底最為細膩,手感光滑溫潤,火石紅的色調最淺。

洪武瓷的地釉施釉普遍比較勻凈,釉色接近元代的青白釉,而后世永樂、宣德官窯瓷器的地釉多白中泛青,但洪武瓷的釉面工藝處理不太穩(wěn)定,多見縮釉或窯裂等窯傷。

文/摘自:廣州日報(黃衛(wèi)文)