平定窯,又稱西窯,是山西古代的窯場,在今山西省陽泉市平定縣柏井村。平定窯在地理位置上與河北著名的邢窯、定窯、磁州窯毗鄰,因此在工藝技術上、裝飾技法上互為借鑒、相互影響,促進共同發展進步。在中國陶瓷史上,平定窯以其以特殊的材質、復雜的燒制工藝、古樸自然的藝術風格而著稱,因此具有重要的地位。

平定窯始燒于唐,歷經五代到宋,終于金,至今已有千年的歷史。平定窯以燒白瓷為主,其釉色潔白,胎色泛灰,兼燒黑釉,還有少量的綠釉、黃釉、結晶釉、窯變釉等。平定窯的白瓷在唐五代器形主要有玉璧底碗、唇口碗、花口盤等。

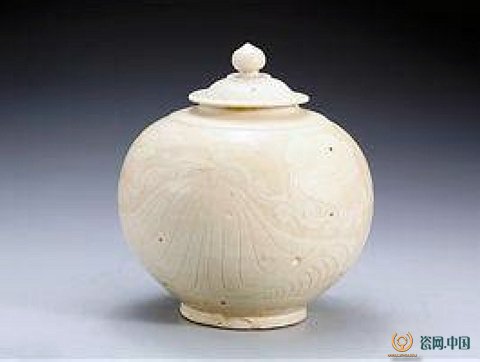

到宋代,平定窯的裝飾技法豐富多彩,印花、刻花、劃花等異彩紛呈,器型有白釉刻花浮雕蓮花紋碗、白釉獸面貼花罐、白釉印花五角盤、六角洗、折腰盤等,造型別致,裝飾精美,體現了較高的造型、裝飾藝術水平。而此時的黑釉瓷器釉色黑亮如漆,主要有印花碗、剔劃花盤、刻花瓶、罐等。

金代平定窯白地刻花蓋罐

元代平定窯窯變釉雞心罐

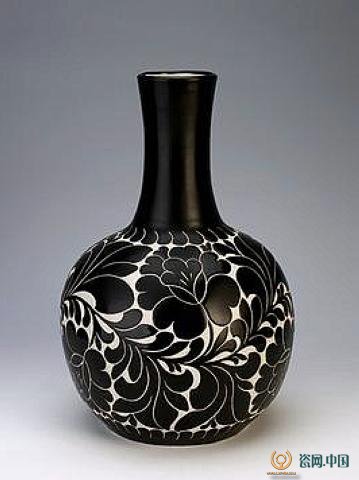

金代主要產品有碗、盤、碟、罐等,特別是隨著北方民窯白地黑花瓷的發展,平定窯也燒制白地黑花瓷器。金以后,平定窯開始衰落,淹沒在中國浩瀚的瓷海中。

自金以后直到明清,平定窯一直處于燒造的低潮期,此時是以民用瓷為主,幾乎近失傳。新中國成立后的五、六十年代,在中國古陶瓷研究會理事、陶瓷高級工程師水既生教授的幫助下,平定窯開始大量的復燒,迎來了又一個春天。

平定人在繼承前人的技術和經驗之上,發揮平定窯本有的特色,創新出一批走向世界的優質瓷器。新時期的復燒陶瓷以日用器皿和陳設器為主,其作品“剔花黑釉瓶”被“國家博物館”永久性珍藏。

平定窯刻花瓷傳承人張文亮刻花瓷作品

平定窯刻花瓷無論在過去還是今天的復燒,其制作工藝復雜,大約有十多道工序,如取土、配料、研磨、出漿、揉泥、拉坯、修坯、澆釉、畫花、刻花、出窯等。刻花瓷采用傳統而特殊的燒結技術,純手工技藝而成,技術難度較大,一般它以刀代筆,坯體未干之前刻花,講求“刀刀見泥”,一氣呵成,具有親切自然、樸實無華的泥土本色。平定窯的刻花瓷充分展示出陶瓷本身的材質美、裝飾過程的技巧美、裝飾形象的簡潔美以及與造型緊密相依的整體美。

如今,平定窯刻花瓷已經成為山西民間藝術的一個符號。2006年9月25日,在陽泉市平定縣召開的山西省首屆民間藝術展演暨中國刻花瓷藝術節上,平定縣被命名為“中國刻花瓷之鄉”、“中國刻花瓷研究基地”,從此,平定這個有著深厚文化底蘊的“文獻名邦”,又多一個“刻花瓷之鄉”的桂冠,成為山西陶瓷藝術史上的一朵奇葩。

(編輯:木木)