磁州窯是我國(guó)古代北方著名的民窯,始燒于北朝,興于隋唐,臻于宋金元,由明清延續(xù)生產(chǎn)至今,是中國(guó)宋代八大窯系之一。其歷史悠久,品種多、產(chǎn)量大,具有鮮明的民族風(fēng)格與地方特色。磁州窯的“白地黑花”裝飾是劃時(shí)代的創(chuàng)造,為宋代以后的青花和五彩瓷的發(fā)展開(kāi)辟了廣闊的途徑。

現(xiàn)代磁州窯研究始于1918年巨鹿古城的驚天發(fā)現(xiàn)。當(dāng)年,巨鹿出現(xiàn)罕見(jiàn)的旱災(zāi),人們挖井自救。本指望挖出救命之水的他們,卻意外挖出了一座在地下掩埋了812年的北宋城邑——巨鹿古城(文獻(xiàn)記載北宋大觀二年巨鹿毀于洪水),并出土了大量的北宋古瓷。在隨后兩年多的時(shí)間里,當(dāng)?shù)厝舜笏帘I掘古城遺址,出土的大量精美宋瓷令外國(guó)精明的投資者驅(qū)之若鶩,掀起了搶購(gòu)狂潮。世界各地的古董商、陶瓷學(xué)者逐鹿中原,大批巨鹿宋瓷因此流傳到世界各地。

1925年,英國(guó)學(xué)者霍普遜將生產(chǎn)這批巨鹿宋瓷(白地黑花瓷)的原產(chǎn)窯場(chǎng)首先冠以“磁州窯”稱謂,從此拉開(kāi)了世界范圍內(nèi)磁州窯的研究大幕。此后,這一稱謂迅速為海內(nèi)外學(xué)者普遍認(rèn)同,這就是“磁州窯”稱謂的由來(lái)。

在中國(guó)陶瓷史上,磁州窯是一個(gè)歷史悠久、作坊眾多、分布較廣,但又缺乏文獻(xiàn)可考的北方最大的民窯體系。磁縣古稱磁州,是磁州窯的發(fā)祥地。以古磁州(磁縣和峰峰礦區(qū))為中心,窯場(chǎng)遍及磁州各地,并輻射到黃河兩岸廣大地區(qū)。磁州窯是既生產(chǎn)日用瓷,又生產(chǎn)官用瓷的窯場(chǎng)。

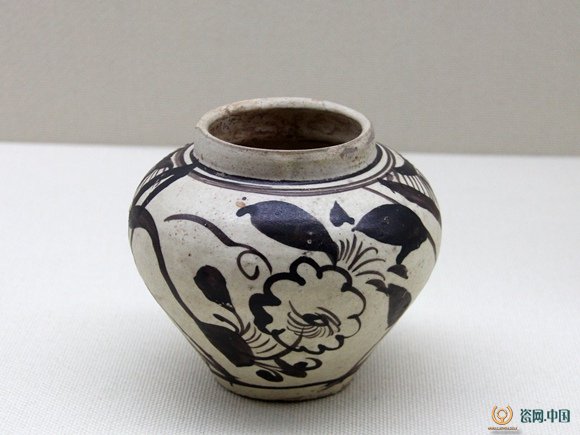

在磁州窯各類裝飾當(dāng)中,白地黑花最具代表性。白地黑花是宋代磁州窯瓷器主要裝飾技法,又稱“白釉釉下黑彩”,是指在敷色粉(施白色化妝土)的胎體上,以毛筆為工具,蘸“斑花石”顏料(褐彩),繪出各種紋飾圖案,再罩以透明釉入窯高溫?zé)伞?/span>

瓷枕早在唐宋時(shí)期就已經(jīng)非常流行。當(dāng)時(shí)的文人還將其作為相互饋贈(zèng)的禮品,以解暑熱。瓷枕為生活用器,因常隨亡者下葬,故傳世品罕見(jiàn)。磁州窯的瓷枕形制多樣,有山形(葉子形、如意形)、豆形、腰圓形、獸形和幾何形等。瓷枕裝飾技法繁多,有白地黑繪、剔花、珍珠地劃花及三彩等。瓷枕裝飾題材豐富多彩,主要有詩(shī)文、人物故事及寫意動(dòng)物等。這些帶有濃郁生活氣息的瓷枕,反映出不同時(shí)代人們的審美取向。明清至近代瓷枕形制多見(jiàn)臥貓形、人形、匍匐形、長(zhǎng)方半圓面形等。