黑釉瓷自漢、晉以來,就與青瓷并駕齊驅,成為我國陶瓷領域里一支與青釉瓷爭艷的奇葩,大放異彩,名馳中外。宋代由于“斗茶”之風盛行,適宜斗茶的黑釉茶盞,受到了上至皇帝,下到達官貴人、文人騷客以及普通黎民的喜愛。

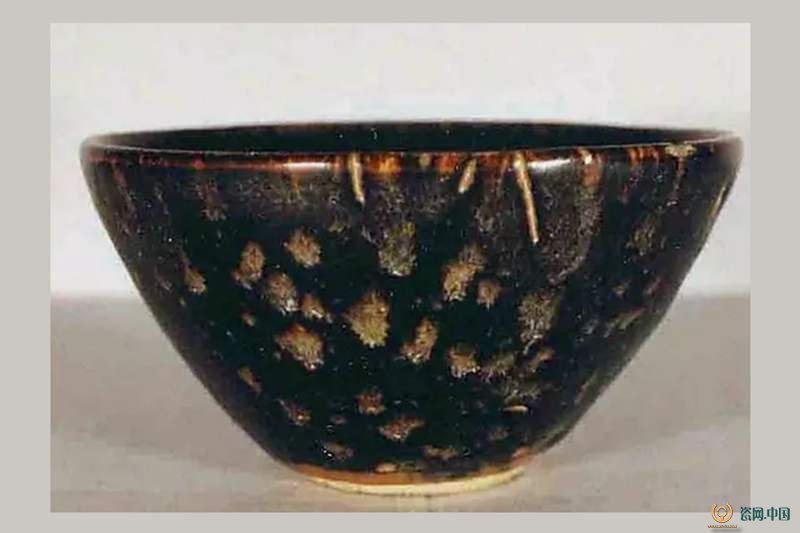

宋代建窯兔毫盞 美國波士頓博物館藏

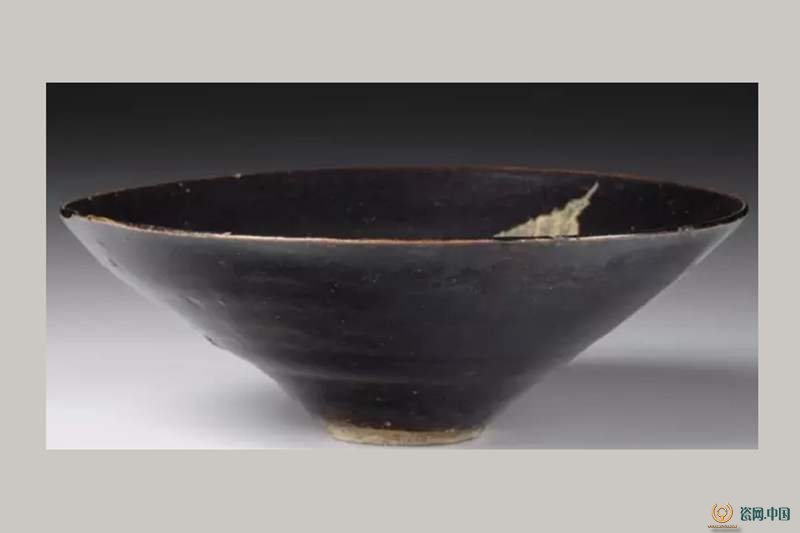

宋代吉州窯木葉盞 日本大阪市立東洋陶瓷美術館藏

兩宋時期,可以說是黑釉瓷發展的極盛時代。“已發現的宋瓷窯址中,有三分之一以上都見到黑瓷,南北都產,尤其是黑釉盌盞,產量特別大,也有不少瓷窯專門生產。”

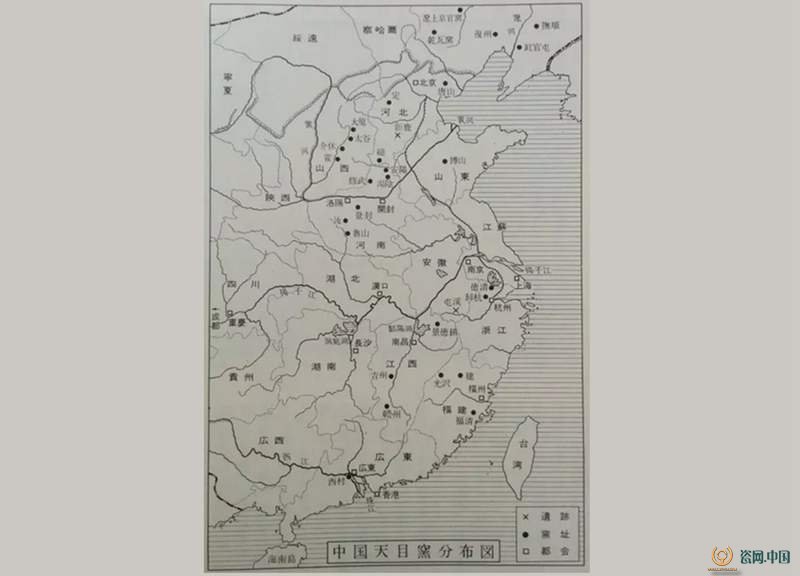

宋代中國天目窯分布圖

天目,廣義上即指黑釉茶碗(日本小山富士夫《天目》)

在北方,形成了以磁州窯產精美的黑繪花器為代表的黑釉瓷系;在南方,則有建窯的鷓鴣斑、曜變、油滴、兔毫為代表的名貴黑釉瓷和吉州窯的玳瑁斑、虎皮斑、木葉貼花、剪紙貼花等充滿民間藝術魅力的黑釉瓷系;各窯新穎獨特的墨繪與光怪陸離的窯變以及深黑如漆的釉色,均著稱于世。

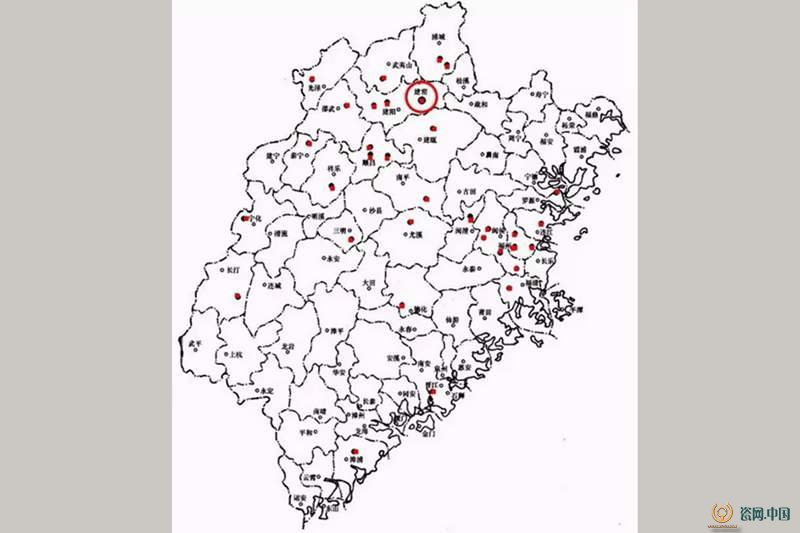

宋代福建省內建窯系黑釉茶碗窯口分布圖(栗建安《福建的建窯系黑釉茶盞》)

宋代燒造黑釉瓷的窯口舉不勝舉,除知名的磁州窯、建窯、吉州窯外,還有:

安徽省壽州窯,燒造的黑釉器物有壺、水注等;

河南省的鞏縣窯,除燒造黑釉瓷外還燒有茶末釉器;

唐至金代的山東淄博窯,燒造的器物有盌、缽、注子、花口壺、雙系壺等;

山西省渾源窯以生產黑、醬釉的盌為主;

宋代福建的泉州窯,燒制綠、黑兩種釉色的軍持最引人注目;

河北省的定窯,生產黑釉瓷和醬色釉瓷,被稱之為“黑定”;

河南寶豐窯,以生產盌、罐和燈為主;金元時代的山西懷仁窯,生產黑釉弦紋瓶、罐及盤、盌等器物,其中有的器物有釉滴;

大同窯以燒造黑釉和茶末釉為主,以弦紋瓶及別花瓶、罐最具代表性,釉色烏黑發亮;

浙江的婺州窯在宋代也燒一部分黑釉,醬色釉瓷器;

甚至著名的龍泉窯在南宋時也生產少量的黑釉茶盞。

(張燕《淺談黑釉瓷器》,載于《中國歷史文物》)

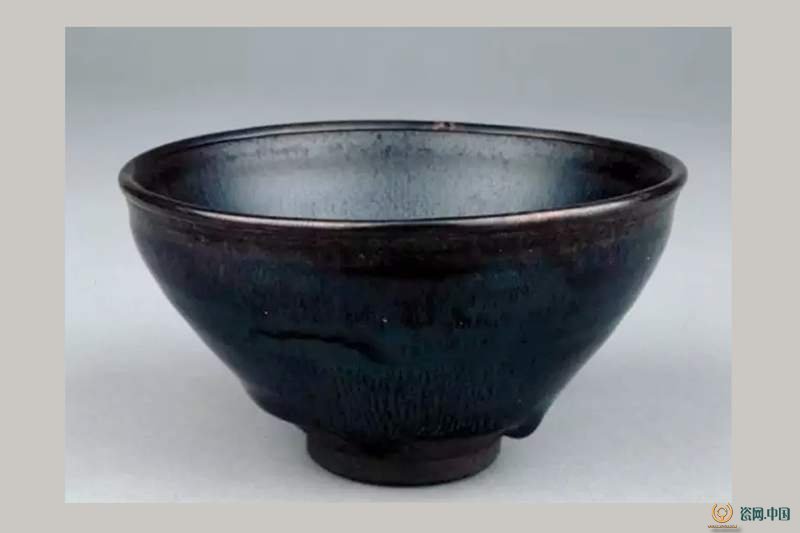

宋代建窯兔毫盞 大英博物館藏

宋代白覆輪茶碗 大英博物館藏

在宋代,黑釉瓷不僅盛行于國內,而且還大量出口外銷,走向臨近的朝鮮、日本、東南亞的菲律賓等國,而且在印度、阿拉伯等地都發現有宋元時期的黑釉瓷。1976-1979年,韓國從新安海底元代沉船中共打撈出1359件中國瓷器,其中黑釉瓷就有1467件,其中絕大所數是茶盞、茶瓶、湯瓶等于飲茶有關的器具。

宋代定窯黑釉盞 紐約大都會博物館藏

宋代吉州窯玳瑁茶盞 紐約大都會博物館藏

助推黑釉瓷器在宋代蓬勃發展的動力,是當時社會“茶色尚白,宜黑盞”的斗茶風尚。斗茶這種品茶方式,唐時已有,宋代而達到極盛。斗茶方家又偏好福建建窯的黑釉茶盞,因而有“閩中造盞,花紋鷓鴣斑,點試茶家珍之”之說,并得到宮廷及士大夫階層的推崇。

這時的建窯,已燒出兔毫、油滴、鷓鴣以致“曜變”等綺麗斑紋的黑釉茶盞,并達到了其黑釉瓷成就的巔峰。在社會風尚的推動和建窯成就的強烈影響下,福建各地的瓷窯紛紛燒造黑釉瓷,競相仿制兔毫盞,并將這種趨勢蔓延至省外各地。

“進琖”款建盞 上海博物館藏

懷仁窯黑釉油滴碗 上海博物館藏

在宋代斗茶風尚的潮流推動下,黑釉瓷器興起背后的根本原因:原料豐富、價格低廉。如此,才能使得黑釉瓷器走入尋常百姓家。在無官方支持(非官窯)的背景下,只有進入絕大多數的百姓家,作為當時流行的日用瓷器,黑釉瓷才能窯口遍地、窯火興盛。

建窯銀兔毫盞 美國FREER博物館藏

在大量生產燒造下,窯工的技藝日夜錘煉、提升,方才能燒造出文人墨客爭相推崇的精美器物,不僅滿足了民間普通百姓物美價廉的要求,其高檔藝術瓷也受到中上層社會的青睞。

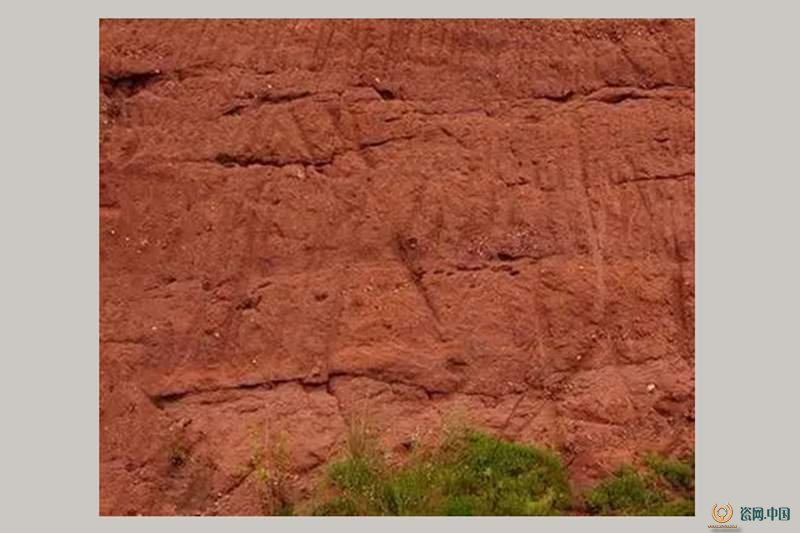

原料豐富

這種含鐵量很高的粘土,屬于低檔原料,在地面上很容易找到,陶瓷工匠們就地取材用于制造黑釉瓷。有充足制瓷原料是制瓷業發展的必要條件或保證,在北方的許多煤田中有多層可供燒造瓷器的高嶺石粘土礦存在,但原料質量不很好,加之淘洗不夠純,很難做出輕薄細膩的白瓷和青瓷。

雖然北方的邢窯、汝窯、定窯、耀州窯有很好的胎土,其精細程度并不比南宋官窯、景德鎮窯、龍泉窯差,可是畢竟生產數量有限,不能滿足北方廣大地區的需求。

宋代建窯建盞胎底

一般來說,青釉和白釉瓷器需要對胎土進行較細致的加工,生產成本自然較高。而黑釉瓷器對胎土質量要求不高,生產成本低,作為普通百姓、在物質較為匱乏的古代,生活需要精打細算,購買生活用品也通常選擇實用和價格便宜的,其次才是美觀。在瓷器的銷售市場上,黑釉瓷器無疑在價格上占有絕對優勢。