西方歷史上,對中國瓷器評價極高,中國瓷器一度價抵黃金,被歐洲皇室貴族競相收藏。但有人認為這種對中國瓷器的崇高評價僅是針對官窯的,實在是一種誤解,事實上,明清時期的外銷瓷才是其中的“功臣”。

中國的官窯瓷器在過去根本不會大量出口,1860年之前,歐洲皇室及上流社會收藏的中國瓷器基本上就是明清的外銷瓷,直到1860年英法聯軍侵占北京、燒毀圓明園以后,中國官窯瓷器才大量流失到西方。因此,西方社會對中國陶瓷的所有美譽其實也都是針對通過貿易而來的中國外銷瓷。

這些外銷瓷有外國人特地定制的,也有旅華外國人從中國購買帶回本國的,還有中國古董商從國內搜集后再販賣到國外的,在清末民國這類現象很突出,也造就了盧芹齋這樣的大古董商。中國從晚唐開始就有外銷瓷了,而且還有一條與“絲綢之路”齊名的“陶瓷之路”。

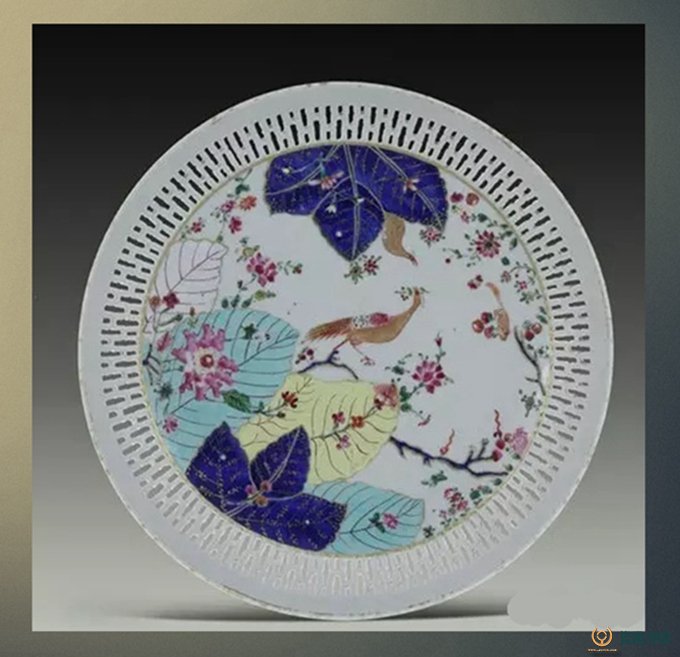

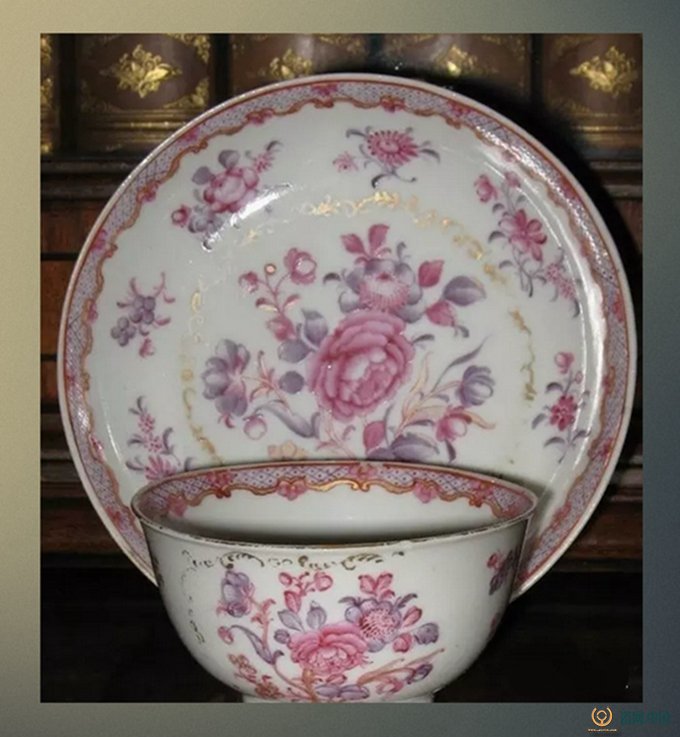

國外很多博物館都收藏有精美的清代外銷瓷,他們對外銷瓷的重視程度、研究的總體水平都比國內要高。而在國內還沒有一家博物館中的明清外銷瓷數量超過千件。收藏中國外銷瓷最多的廣州博物館,據2005年的統計,也不過700余件,故宮博物院只有不多的幾百件。資料有限、交流有限使得人們不能對清代外銷瓷有一個足夠的認識,甚至覺得外銷瓷質量普遍不高。隨著近年來外銷瓷精品開始回流國內市場,人們才漸漸發現,中國匠人在對外貿易中,更愿意展現自己的精湛技藝,外銷瓷和同時期一些國內瓷器相比,相當部分在胎質選定和繪畫上更加精細用心,單從瓷器上所反映的題材寬泛度、所表達的文化內涵、反映的豐富信息來講,官窯瓷甚至都無法與外銷瓷相比。