中國北部茫茫的蒙古大草原上,曾經馳騁著一個饒勇、善戰的游牧民族——契丹。從臣服回紇汗國到歸附大唐,契丹部落開始順利發展,至唐末五代期間,契丹人迅速由氏族部落進入奴隸制社會,并不斷學習唐代封建社會先進的社會制度與生產力,遼太祖耶律阿保機通過民族內部平叛,并且對外不斷征戰,契丹部落逐漸強大,于公元916年建立契丹國,從此保持了二百余年的草原霸主地位。事實上,這是一個真正強大的民族,遠勝緊隨其后的女真金國與蒙元,其原因在于遼代契丹民族較金元等后繼少數民族政權創造并遺存了更多燦爛的文明,在政治、經濟、文化、生產以及歷史影響方面均在中華文明的發展史上留下濃重一筆。

遼國鼎盛時期,疆域遼闊,奠定了北中國的版圖范圍。契丹人努力學習中原漢文化、接受先進生產力,對中國北方及東北地區的開發至今仍有深遠影響。后世的金、元政權依然奉行遼制,元代賢相脫脫帖木兒修《遼史》時盛譽為“垂鑒后世、一代盛典” 。

但契丹作為游牧民族,即使建國后遼帝與朝臣仍固守遷巡的四時捺缽制度,手工業基礎較薄弱,但契丹民族仰慕域外中原與西亞等先進文化,并不固守,注重學習與吸收,以草原文化為主體,汲取唐宋及域內外多民族文化精髓,構建了宏偉輝煌的“大遼文化” 契丹王朝盡管域內只有高句麗和渤海國產過少量低溫釉陶制品,本族幾無制瓷歷史與根基,但隨著政治經濟的迅速崛起,尤其注重農耕與手工業生產后,迅速發展至成熟的遼瓷以獨特的魅力熠熠生輝,最終在中國陶瓷史上占有重要篇章。

一、遼瓷產生、發展的時代歷史背景

契丹民族對中原政治、經濟與文化極為仰慕,在部落期對大唐的歸附也是主動的,唐政權在遼寧朝陽(營州)一帶為契丹首領設置松漠都督府進行地方政權管理,事實上經過多年的主動漢化滲透,契丹民族已經傾向于半農耕、半游牧的生產生活方式,番漢雜居的漢化程度已經較高,這就具備了契丹勢力范圍內初步掌握制瓷技術的基本條件,有證據表明唐末遼西一帶已出現用于日用和建筑的陶瓷件燒造。

至五代時期,中原動亂分裂,藩鎮割據,生產生活、經濟文化等各方面在戰火蹂躪下均遭到嚴重破壞,恰也造成了契丹政權在人口、勢力上的迅速膨脹與崛起,特別是后唐將領石敬塘造反被困,以割讓“燕云十六州”為條件求援契丹解圍,導致契丹無阻力突破了塞北與中原的天然群山屏障,為窺視中原已久的契丹侵宋鐵騎的南下創造了便利條件,也為本文所述遼瓷的萌發迎來了蓬勃的生機。此后歷經四十余年的宋遼戰爭,直至“澶淵之盟”的締結,這個歷史上一直有爭議、被唾棄的和談卻換來了宋遼之間百余年的和平,兩國之間文化、貿易交流不斷,民族融洽,兩地百姓生產恢復、休養生息、安居樂業,這是遼瓷大發展的必然。

內蒙古博物院·三彩摩羯壺

二、獨樹一幟——遼三彩

早期“燕云十六州”的易手,是契丹民族社會經濟與文化迅速發展壯大甚至轉型的直接契機,這時等于契丹人已經跨入中原半步,隨后出現了著名的“五京七窯”

遼代建有五京,即上京、中京、東京、南京、西京。按當時規制,每一京附近都建有一個制瓷的窯場,以特供皇宮和周邊地區用度。“五京七窯”分別是:上京臨潢府(今內蒙古自治區巴林左旗)的“上京窯”、“南山窯”和“白音戈勒窯”;中京大定府(今內蒙古赤峰市寧城縣)的“缸瓦窯”;東京遼陽府(今遼寧省遼陽市)的“冮官屯窯”;南京析津府(今北京市)的“北京龍泉務窯”;西京大同府(今山西省大同市)的“大同青瓷窯”。

這也是契丹窯場全部位于遼闊領地南部的重要原因,隨后“七窯”爐火旺盛,“遼瓷”開始真正進入歷史舞臺,遼三彩等特色種類至此問世。

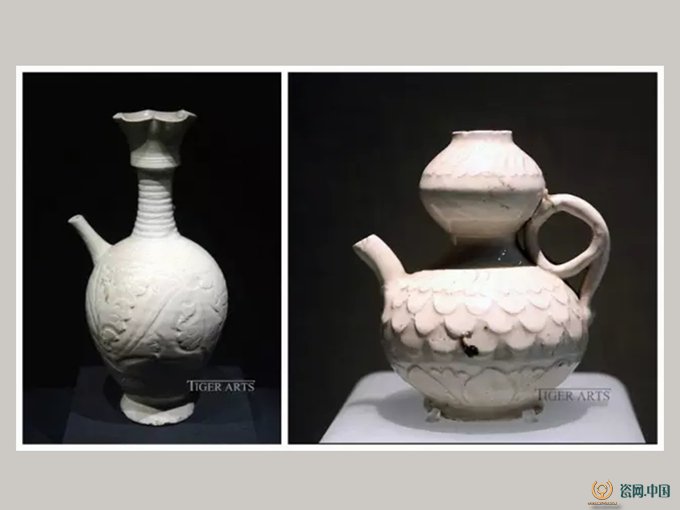

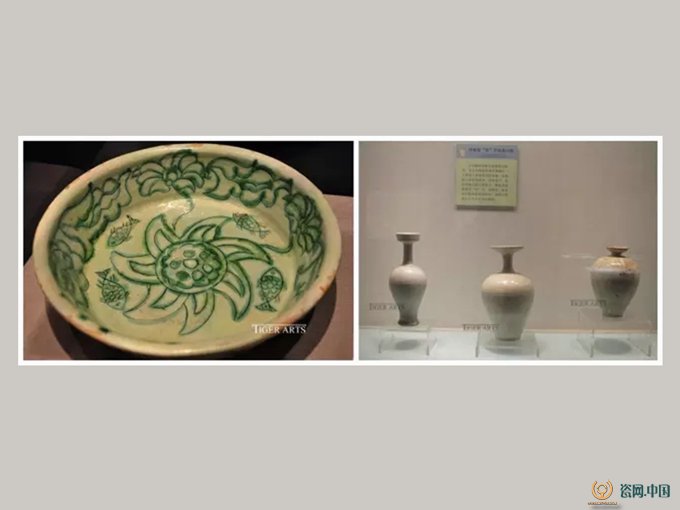

遼黃釉鳳首瓶/遼黃釉葫蘆形執壺/遼三彩硯洗·赤峰博物館

遼三彩是一種多彩的低溫鉛釉陶器,渾厚古樸,是最富有契丹民族風格的制品,也是遼瓷文化中極具代表性的品類,它融合曇花一現的渤海三彩,上承唐三彩,下啟金元三彩,突破唐三彩多數用于冥器的局限而大量進入實用領域,無唐三彩中的藍色,以黃(褐)、綠、白三種色彩為基調,其中單色釉的“遼黃”“遼綠”統歸為三彩類型。

1、胎、釉:有研究表明,遼三彩是二次燒成制品,利坯成型干燥后,高溫素燒胚體,胎體大多呈堅硬淡粉紅色,然后覆化妝土罩釉再次入窯低溫燒制,焙燒融釉的過程中,由于胎體事前素燒,較少有氣泡進入釉層,使釉質有潔凈純透之感。遼三彩釉層薄,雖有垂流現象但不嚴重,所以釉彩之間交融少,視覺效果上色彩分明、鮮艷明快。釉料中配入天然硼砂的硼砂釉也是作為低溫釉的遼三彩在世界范圍內的首創。

2、塑型技法:遼三彩大多為日常實用器,裝飾技法采用剔刻、壓印、貼塑完成胎體裝飾,其中盤碗等圓形器皿采用輪制拉坯,異形器如方斗盤、海棠盤等采用印模壓制,多面器及皮囊壺、摩羯壺等立件采用分體模壓,鑲接組拼,壓模制品的紋飾隨壓制時一次成型。遼三彩也有建筑構件、少量陳設用品及像生瓷件。

遼三彩鴛鴦執壺·赤峰博物館

遼三彩海棠盤·遼寧省博物館

遼三彩多邊形套盒·內蒙古博物院

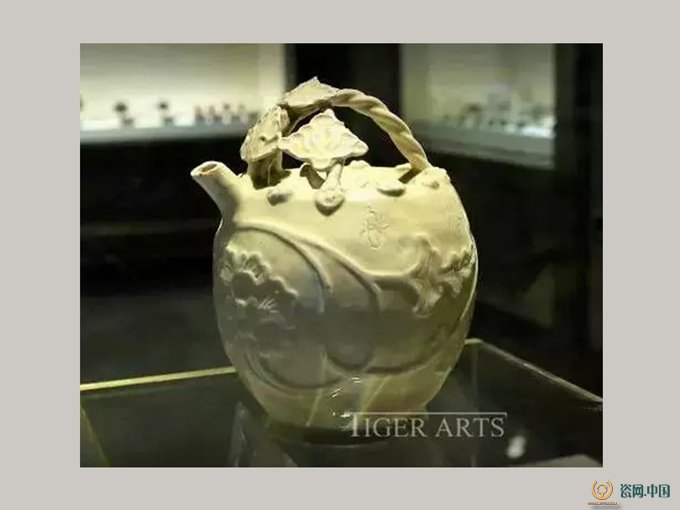

3、題材與紋飾:遼三彩的表現題材與藝術風格均不及唐三彩的豐富多樣,但卻是所有遼瓷中最富契丹民族風格的器物,像鳳首瓶、海棠盤、暖硯、雞冠壺等專屬器型較多,所以紋樣題材也是少匠氣、多純真。其中植物紋樣最多,以牡丹、菊紋、蓮紋等為中心紋飾,卷草紋及水波紋等做配飾;也有少量以魚紋為主的動物紋及類似胡人服飾的人物紋飾。值得注意的是,遼代中后期,佛教的傳入也對契丹器物紋飾題材起到一定影響,赤峰寧城縣出土的一件模印迦陵頻伽紋的黃釉提梁壺即為重要佐證,佛教形象中大型的塑像更是藝術珍品。

遼寧博物館·牡丹紋三彩海棠盤

迦陵頻伽紋提梁壺·赤峰出土

4、裝燒方式: 三彩類遼瓷裝燒方式不統一,除琢器之外,盤碗等小件大多疊燒,器物間采用帶三支釘的平底墊餅隔離,燒成后人為剝離,所以往往在器物內底留有三點支釘痕。經過長期的總結,對于遼瓷有“彩三、白四、立多粘”之說,“白四”與“彩三”同理,同類白瓷支燒痕為對稱四點,但斑痕面積往往會大一些,有的呈條形,斑痕上常常伴有粘砂現象,“立多粘”是指壺罐類立件因碼放密集,肩、腹等突出部位易與相鄰物件粘連,也不排除入窯時為保證穩固,在各器物肩部之間放置穩固支架而造成的粘接痕。

遼三彩以獨樹一枝的風格,折射出契丹民族的審美與氣質,開啟了繼唐三彩之后陶瓷史上三彩瓷的新紀元,其藝術成就高于同期中原宋三彩,在陶瓷史與中外收藏界一直都有高度的盛譽。

遼寧省博物館藏品

三、遼代的重要窯場(簡介)

1、赤峰缸瓦窯(中京地區)

赤峰缸瓦窯制瓷品種繁多,釉種豐富,是遼屬地最大的窯場,創燒于遼代早期,由多座馬蹄窯和一座龍窯組成,窯址勘測證明不同品類不同質量的產品分窯燒制,這里也是遼三彩的重要產地,其胎質呈淡粉色,特征明顯。白瓷產量也較大,其中精細者較少,胎質粗糙、施化妝土、留有墊燒斑的日用器具較多。品類中白底剔刻填黑彩的制品存世稀少,只在幾家大型博物館有少量收錄,均為大瓶、大罐類,工藝水平與藝術成就較高。缸瓦窯的黑褐釉雞腿瓶也是其標志性產物。

遼三彩摩羯壺·內蒙古博物院/遼代缸瓦窯剔花填黑大罐·上海博物館

2、北京門頭溝區龍泉務窯(南京地區)

遼代龍泉務窯刻花注壺·故宮博物院/遼代龍泉務窯執壺·首都博物館

石敬塘割讓“燕云十六州”與遼代“五京”制確立后,現北京作為遼代陪都的南京稱“析津府”(后改燕京) 也是今天的北京開始第一次以都城的身份登上歷史舞臺,與其它“四京”相比這里成為遼屬地最“富庶”的區域,人丁市井最為繁榮。“澶淵之盟”后這里不光作為大遼的“錢袋子” 也是遼朝接收宋政權納貢與宋遼百年貿易的前沿榷場,更是中原文化思想輸入的重要通道。所以作為遼代第二大窯場的龍泉務窯自是產能不凡。龍泉務窯也是創燒于遼早期,其產品以白瓷為主,兼燒其它釉種與三彩器,總體以日用粗瓷滿足區域內大量的日常需求。這里出產的精細白瓷以高鋁低硅的特征濃縮著定窯的影子,其粗白瓷顯著特點也是內底四點條形墊燒痕,從粘結物觀察,似為砂條墊燒,與缸瓦窯和大同區域內渾源系頗有淵源。龍泉務窯的三彩塑像是遼三彩中的藝術珍品,為遼三彩的發展與類型研究提供了不可多得的實證資料,早年易縣八佛洼流失海外的幾尊大型遼三彩羅漢組像以超寫實的藝術魅力堪稱瓷塑史上的至上瑰寶,至今享譽海內外,據專家學者比對研究,極有可能就是遼代龍泉務窯產品。

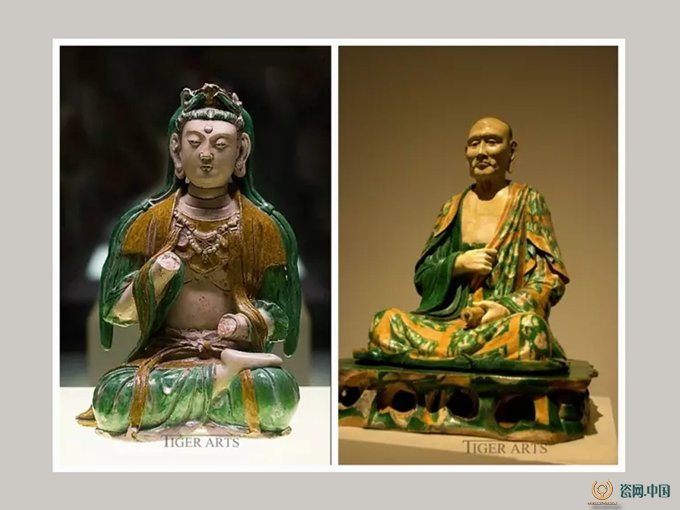

龍泉務窯三彩菩薩·首都博物館/遼三彩羅漢·美國大都會館藏

3、大同青瓷窯及界莊渾源窯系(西京地區)

塞上明珠的大同自古便是漢民族與北部少數民族交流的重要通道,所以是農耕文化與草原文化的交融帶。

西京大同——云、朔一帶劃歸遼國之前,已有較好的制瓷根基,早有渾源窯系的形成,“澶淵之盟”之后,大同地區瓷業再度復興,主要產品是黑釉、醬釉以及黑白雙色的剔花器,剔刻粗獷,刀法參差,胎質灰中透黃,胎體也一般厚重。遼代期間瓷業雖仍由漢人工匠執掌,但自然而然的融入了契丹人喜歡的風格,紋飾與題材有較強的時代背景,如借鑒契丹民族喜歡的金銀器鏨刻手法而出現的黑白釉剔刻工藝,不光有磁州窯的藝術風格,也充分展示了草原民族崇尚自然,粗獷、率意的民族特性。

4、遼寧遼陽市冮(音鋼)官屯窯(東京地區)

冮官屯窯創燒于遼晚期,滿足東京遼陽府區域需求,盛于金,發掘與研究不夠全面,現認知度較小,但卻是東北地區古代最大的窯場。遼代以產化妝土白瓷為主,另有大量黑釉、茶褐釉、和白底鐵銹花與黑瓷窯變釉產品,也有部分三彩器與白釉剔花器,另裝飾技法豐富。

5、赤峰巴林左旗林東鎮上京窯、南山窯、白音戈勒窯 (上京地區)

此三窯相距極近,也有統稱林東窯一說。上京窯在上京臨潢府的皇城內,確定為上京官窯,大致燒制時間只有十年左右,器物以白瓷、黑瓷為主,其精細白瓷胎質細白、釉色白度上乘。南山窯以三彩器為主,胎質較缸瓦窯三彩制品更為細膩,呈淡紅色,燒結硬度不及缸瓦窯。白音戈勒窯主產茶褐釉與黑釉粗瓷,雞腿瓶較多,造型粗范,胎質粗糙泛黃,釉層厚實,釉面光潔感不強,與南山窯一樣,皆為民窯性質。

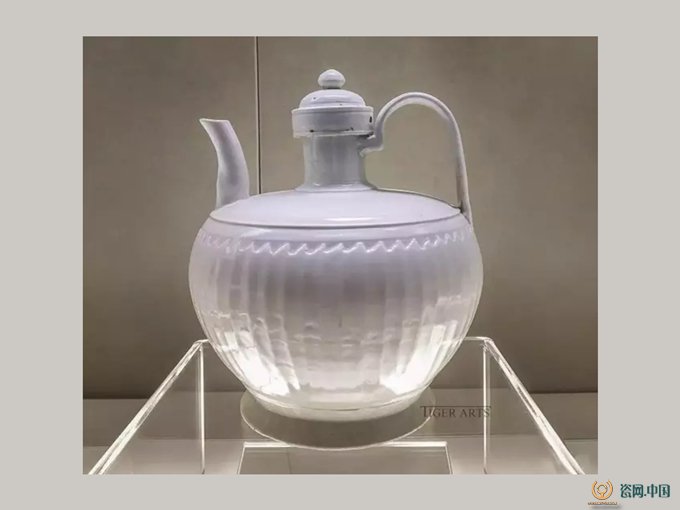

林東窯白釉執壺·觀復博物館

除以上“七窯”之外,也有其它小窯同時并存,如北京房山區河北鎮磁家務窯、密云區的水峪窯,河北承德隆化縣鮑家營窯等民窯,因規模、質量及影響力不足,研究學者均未予深考,但仍有較大的研究空間。

四、紀年墓中的遼早期瓷器

契丹建國早于北宋幾十年,前期暫未受到宋的風尚熏陶,毋庸置疑,初期的制瓷任務也只能由避戰北遷和掠奪的漢人工匠來完成,所以其產品都有唐文化的烙印,也隱有中亞、西亞制品的影子。例如遼代早期皇族耶律羽之墓出土的白釉提梁雞冠壺非常接近于唐代產品,是多元文化碰撞、交融與傳承的產物。

耶律羽之墓·白釉雞冠壺/唐代白釉提梁壺·河北博物院

同時期幾座遼代早期墓葬如北京趙德均墓、赤峰贈衛國王駙馬墓、阿魯科爾沁寶山墓及耶律羽之墓均出土大量壺、瓶、罐、盤碗等日用瓷器,除外域輸入的耀州窯、越窯、定、邢等窯場制品外,此時的遼域產品型制飽滿,唐風濃重,工藝水準并不低于遼代中晚期制瓷水平。

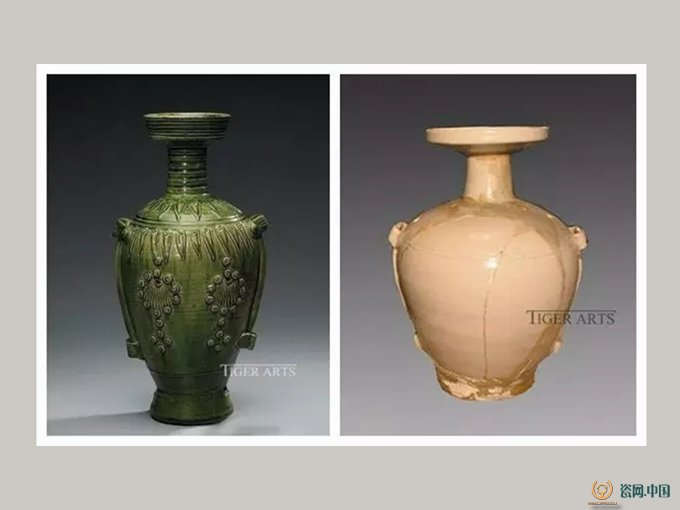

綠釉瓔珞紋穿帶瓶·耶律羽之墓出土

以雞冠壺為例,雞冠壺作為草原民族的最典型器物,產量大宗,生產貫穿于整個遼代,產品型制多樣,至今名稱仍不統一,有雞冠壺、馬鐙壺、皮囊壺等多個業內稱謂,推理應為早期草原民族裝水的皮質水囊結合中原提梁壺的演化替代之物。

醬釉雞冠壺·首都博物館/雞冠壺·遼寧博物館

關于雞冠壺逐步演變的款式與對應時間段的研究,幾年前已有大批專家學者紛紛發表專著文章進行討論,從穿孔與提梁、扁身與圓身、接縫邊飾從有到無等方面,幾乎全面統計比對了所有出土相關器型,有較高的參考價值,但考慮非紀年墓葬遺存數量較大與工藝并行的可能性,諸多觀點中各風格器型與時間段的對應理念還是作為參考為宜。但其中一個觀點是可以肯定的,初期的雞冠壺壺體上的皮條縫合針腳以及庖丁等附加裝飾,按契丹人的民俗風情仿真保留,高度還原,以后逐步由具相至形式化演變,直至消失,這是有一定道理的,符合器型上前期易于馬背攜帶而后期更易于定居生活中擺放、提拿。物為人用,不能拋開器物與綜合因素的關聯性,原因就是隨著契丹民族社會經濟的發展以及由純粹游牧方式向定居型的半農耕半牧業的生活方式的逐步改變,物與飾的變化即是文化與社會屬性所傳載、表達的信息,其演變過程也是緩慢與自然的,所以說嚴格區分定義雞冠壺各器型時間段是不理性的,至于雞冠壺在遼代始終未退出歷史舞臺除去民族情感,也由契丹民族一直保持牧業生產來決定,這個觀點則充分認同。

所以學界對遼瓷非常注重早期出土的器物的研究,尤其是以上列舉的四座紀年墓中出土并追繳盜墓流失的共計93件陶瓷器,其中遼域自產瓷器占比較大,計壺、瓶、罐、盆、盤、盒、碗缽等共七大類,使用功能主要體現在飲食生活方面,根據當時遼代早期窯場存在情況,與窯址發掘標本詳細比對,基本確定了大部分來自缸瓦窯、龍泉務、磁家務窯的產地情況,也對這一時期遼瓷器型、制燒技法與中原器物風格上的從屬關系以及后期發展演變有了清晰地認識。

五、宋代瓷器對遼瓷生產的影響

毋庸置疑,遼代文化早期受唐代影響,瓷器有唐風及西亞制品的影子,但四十余年后趙宋政權建立,宋代經濟繁榮、文藝復興,陶瓷業達到了史上的最高點,無疑對遼代陶瓷生產影響至深。遼瓷將本民族傳統皮、木、金屬等質地器物風格應用在制瓷上的器形,諸如葫蘆形執壺、雞冠壺、鳳首瓶、穿帶瓶、雞腿瓶、方斗盤、海棠長盤、異型套盒、暖硯等典型的契丹型制外,其它與中原漢民族使用器物基本一致的則可定義為“契丹中原型”產品,但應該清醒的認識到,由于歷史空間與地域空間的原因,結合契丹中原型產品的特征,遼瓷主要受北宋時期中原瓷業影響,因地緣關系,受河北曲陽定窯與磁州窯的影響更多。早期契丹“南掠燕趙”至河北、山西的戰爭情況,有多處史實記載,因契丹民族仰慕漢人生活,當時除去搶奪財富,而且掠奪大批漢人入住北地,其中應當含制瓷師傅等各行業工匠,所以遼瓷的制作不乏漢人工匠直接參與的可能,這個觀點有較高的認可度。“澶淵之盟”使宋遼百年睦鄰,經貿、文化交流不斷,又成為和平狀態下契丹借鑒、學習中原宋瓷的重要契機。

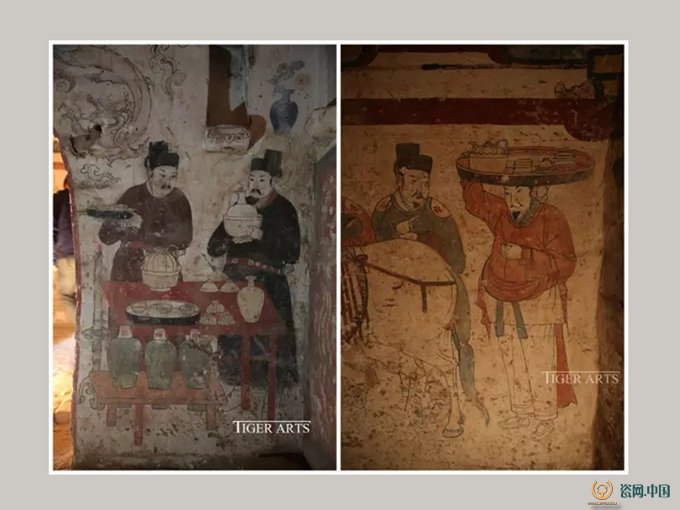

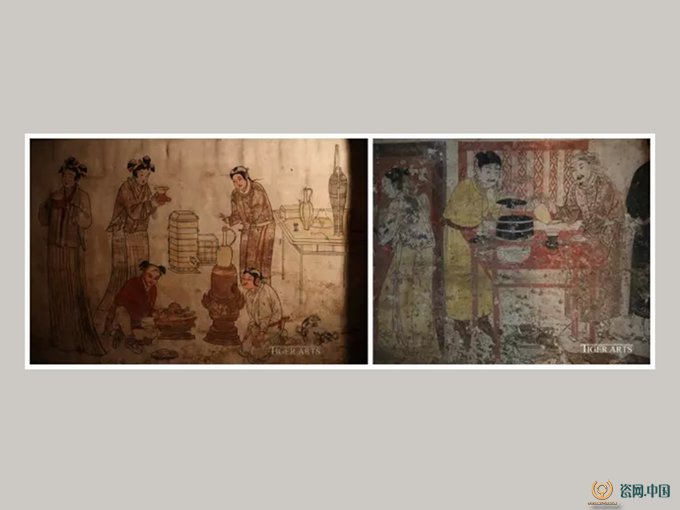

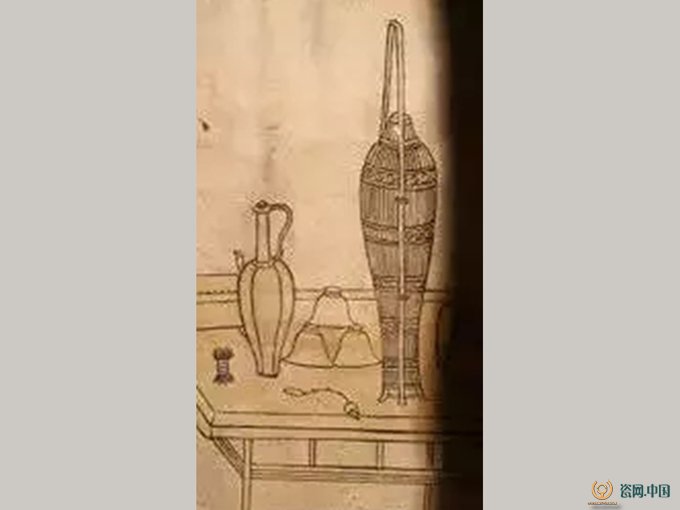

歷史無法全面還原,但張家口宣化區下八里村的遼代壁畫墓群無疑提供了重要的信息,這些“地下藝術殿堂”印象了遼代百年左右的歷史跨度,除科技、繪畫、禮樂、僚制、民俗等領域專業研究外,也給古陶瓷研究方面提供了重要的史實資料。

壁畫中無論是備宴、隨行、侍茶等場景,均可以看到大量精美中原型陶瓷制品,充分見證了遼代民族大融合下政治與生活方面的漢化程度。

1、定窯對遼代白瓷的直接影響

精細遼白瓷完全顯現著定窯的影子。定窯在北宋時期是發展的鼎盛時期,是五大名窯中唯一以白瓷稱雄的窯場,產品胎體潔白,釉水瑩潤如玉,又以其紋飾、紋樣、構圖輔以刻、劃、印、貼等多種技法而名聞天下,并對周邊窯場以及后世制瓷產生了深遠影響。

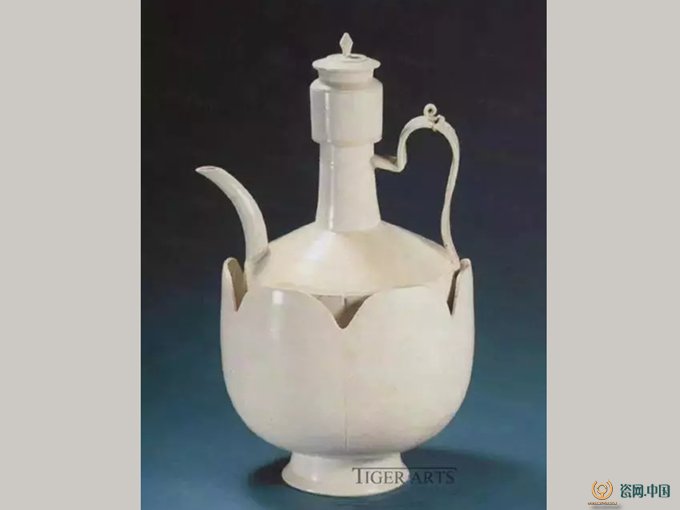

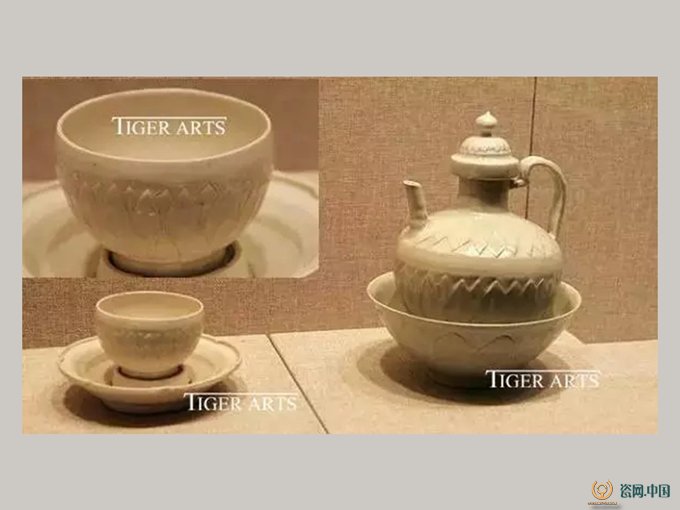

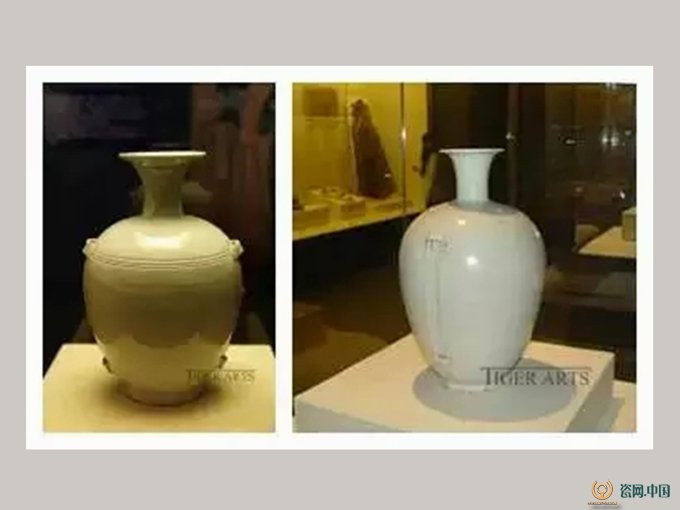

龍泉務窯與林東上京窯、赤峰缸瓦窯都是遼白瓷的重要窯場。以龍泉務窯精細遼白瓷為例,九十年代之前,龍泉務窯尚未被科學發掘,其產品未能得到全面認識,一些精致產品往往被誤認為定窯出產。

北大賽克勒《閑事與雅器》展龍泉務窯杯盞 北京龍泉務窯出土標本

龍泉務窯雖無定窯的器型繁多,卻也囊括了幾乎所有日常器用,中小型器物壁薄小巧清新。已發掘的十三座窯爐多為倒焰窯,器物裝燒皆為正置疊燒,不見定窯的覆燒工藝,有體量的立件及精致產品則一物一缽;工藝裝飾手法含刻、(篦)劃、壓印、剔、貼塑等方式,紋飾題材主要為蓮荷、牡丹、蕉葉、梅菊等植物紋,兼有少量其他題材。經科學測定,其胎質中Al2O3、SiO2、CaO等化學成分與定窯差別較大,燒制溫度略低,但其制作工藝、器形、釉色、紋飾與瓷化程度等表征風格與北宋同期定窯極其相似,被歸屬于定窯窯系。

龍泉務窯注壺·河北廊坊三河市出土

遼區域內的白瓷可分粗細兩種,粗者施用化妝土,四點墊燒斑明顯,胎質粗糙,工藝較差,感觀上修正感不強,較容易區分為遼代粗瓷,幾年前華北區域古玩市場常見,少有人問津,而精細者由于數量較少,除去契丹風格非常明顯的,往往被謹慎對待,窯口卻往往被誤判為中原制品。

白釉摩羯壺·內蒙古博物院

白釉酒具·赤峰敖漢旗博物館

精細遼白瓷無論從工藝、制式、藝術風格都已經擺脫草原粗獷之風,更多體現出宋的精致與文氣。

雕牡丹紋注壺·遼陽博物館

總體來說遼代白瓷與宋代中原白瓷產品為傳承關系,高檔的精細遼白瓷直接受定窯影響,粗白瓷與后期白瓷制品發展過程中又漸漸融入磁州窯的風格。

2、磁州窯對遼瓷的影響

磁州窯盛燒于北宋中期,器形紋飾都具有很強的生命力,是北方民窯的典范,影響范圍較廣,以河北邯鄲觀臺、彭城兩鎮窯場為中心,迅速成為北方最為龐大的民窯體系,因地緣關系,又有宋遼百年和平與文化貿易交流的大環境,極力吸收漢文化的遼瓷自然覆蓋在磁州窯影響范圍內。隨著契丹民族漢化程度的提高、對舒適定居生活的適應,以磁州窯為藍本的“漢式”器型應運而生,其黑瓷、白瓷、釉下墨繪瓷等器型囊括壺、瓶、罐、枕、碗、盤、杯、盒、渣斗等幾乎所有日用器,運用繪、劃、剔刻、印、貼、鑲接等手法完全復制、演繹了同期中原瓷窯的精彩。磁州窯風格的建立從遼瓷的幾大窯場中后期產品中清晰展現,大同地區的青瓷窯和渾源窯與赤峰缸瓦窯的剔釉、剔粉、填黑、白底黑花器等高路份產品莫不如此。遼國境內磁州風格產品普遍采用化妝土工藝,紋飾相對樸素、簡單,充分學習了磁州窯將陶瓷制作與美學風格自然融合的風尚,吸收了磁州窯的瓷上水墨繪畫、書法、浮雕式剔刻等技法,在器物成型、施釉方面基本一致,裝燒的窯具與輔助的墊燒支具也與中原窯場大致相同,除缸瓦窯的剔花填黑彩品類于磁州窯不見外,其它各方面無處不體現著與磁州窯濃重的血緣關系。

缸瓦窯尊瓶·故宮博物院/缸瓦窯剔花填黑梅瓶·首博/白底黑花罐·赤峰博物館

赤峰博物館藏品

六、試探討遼代瓷器對中原制瓷的影響

如果說宋代定窯、磁州窯等中原窯口對遼瓷的影響是全面、深遠的,那么反過來,是否中原制瓷業也從遼代瓷業中汲取過營養,有過或多或少的影響呢?這個問題一直比較模糊,最早由已故日本學者三上次男有過片語提及,近年學術探討的公眾層面也只有“秋水堂”萬斌老師在猛虎論壇提到過漢屬地區的“契丹型產品”這一概念,對于這類相互借鑒且風格緊密融合的現象,往往界限過渡比較模糊,必須注重時序與比重,且離不開生產生活方面的實際需求等社會因素關聯性,相關研究仍需大膽假設、嚴謹論證。下面舉兩例僅供參考。

1、宋遼穿帶瓶之間的淵源

穿帶瓶是我國古陶瓷中重要品類,易于行進中儲水攜帶,唐代時期已發展成熟,且形制多樣,越窯、長沙窯、邢窯、耀州窯等南北瓷窯均有生產,唐代后期至五代則更多流行在北方,遼宋期間尤為盛行,保持穿帶功能的容器一直作為傳統器具在廣大北方地區直到民國仍有燒造,推測北方草原及平原地帶相對南方山地區域來說百姓活動范圍更大,或也有北方戰亂頻繁,百姓遷徙及軍旅需求的原因。

唐代黃堡窯雙魚型穿帶瓶/五代邢窯白釉穿帶瓶·上海博物館

這種皮條束縛、易于攜帶的實用功能恰恰更好的適應契丹民族的游牧及行營方式,例如耶律羽之(890年~941年)墓出土的白釉穿帶瓶,是至今出土發掘記載中體量最大的,比例恰當、做工精細,肩及下腹對稱設置橋式穿帶鈕,鈕鼻裝飾仿皮具鉚接的砲釘紋,穿鈕間附凹槽以利于皮條服帖穩固,產品燒造早于北宋的建立,可見北宋之前的契丹民族已經將穿帶瓶大量應用在生活之中,且有非常成熟的制式。

白釉穿帶瓶·耶律羽之墓出土/遼白釉穿帶瓶 ·中國人民大學博物館

北宋期間中原制瓷業開始興盛,定、邢、磁州窯等重要窯口生產的穿帶瓶制式并不統一,經過發展變化,一部分由日常生活用品演化為陳設瓷,如官窯中足墻穿孔的穿帶瓶,或者直接就是足墻無孔的貫耳瓶(貫耳瓶也有由漢代投壺演變而來一說),仍保持儲水功能的日用品則普遍發展為體型高聳、長頸、盤口、高足的類型,使穿帶瓶從實用角度達到了最合理的設計范疇,既適合行進中攜帶,又益于擺放和懸掛,細頸口便于塞堵防止揮發及外溢,盤口設計更易于傾倒完成的收流,然而這類產品的優化卻更似以遼國域內缸瓦窯、上京窯出產的穿帶瓶及盤口瓶產品為標桿,根據契丹人活動范圍廣闊的游牧方式,以及多年的實踐總結,如假設只有他們更能深刻認識到如何使穿帶瓶更貼近科學實用,倒也是合情合理的解釋。

遼代穿帶瓶·內蒙博物院/遼代“官”字款盤口穿帶瓶·上京博物館

宋代穿帶瓶·私人收藏

2、宋代雞腿瓶及其演變

遼代雞腿瓶(壇)是契丹人創制的專屬器型之一,這種長腹瓶因口小、口沿外凸、短束頸,而易于捆綁攜帶,如此簡單、方便實用的器具在當時北宋的百姓生產生活中同樣需求,最簡單的方法就是拿來按制式直接生產,所以宋金期間中原也有大量雞腿瓶生產而長久流行于北方。

遼代雞腿瓶·首都博物館

歷史上,某一器型的出現往往初始按基本符合生活需求而制作生產,后期的演變按其實用性又存在“由儉入奢”的發展規律,有些甚至漸漸失去實用性成為只供陳設的觀賞品。下面張家口宣化區下八里村遼代墓群壁畫截圖中,清晰可見桌面擺放的儲水容器造型修長、體態優美,深深烙印著早期雞腿瓶的影子,儼然已是雞腿瓶的“優化”品種,因未擺脫實用功能范疇,需克服重心高的不足,配套使用了帶提籃的木框架,與早期雞腿瓶插入挖孔板架或插入沙坑的方式已是極大改善。這種器物事實上已經是宋代梅瓶的器型之一。

梅瓶古時稱“經瓶” 元代以前一直為儲酒容器使用,直至明清才統稱“梅瓶” 以優雅的氣質、高超的藝術價值而流行至今。故宮博物院的館藏品中,一件標注為“唐代白釉梅瓶”的小口短頸大罐應為梅瓶的早期雛形,但以其豐肩、闊底、肥身的比例造型仍未脫離“罐”的范疇,北宋則以遼代雞腿瓶為藍本直接進化成高聳瘦長、曲線優美的代表性造型品種。

遼雞腿瓶·遼寧法庫縣葉茂臺7號墓出土 北宋磁州窯梅瓶·觀復博物館(應為金代扒村窯)

北宋磁州窯梅瓶·大英博物館

磁州窯白釉刻花梅瓶·2014年香港道蘊拍賣專場(應為北宋晚-金早河南段店窯)

如果說宋代梅瓶直接來源于遼代雞腿瓶,不免有些絕對,但從兩者的時序關系與形體契合度,不可否認其借鑒、融合的發展關系與清晰地演變過程。中國古代多民族的發展進化過程就是在這樣互相學習、相互借鑒中滾動發展,共同創造了璀璨的華夏文明。

七、結束語

認識遼代王朝,啟蒙于少時讀金庸小說《天龍八部》中大英雄蕭峰的契丹身世與遼宋之爭,對茫茫草原上這個曾經輝煌的民族充滿神秘感。現今,對遼代的認識仍不夠豐富與立體。實際從點滴的歷史遺存中,仍能感受到契丹文化對后世在疆域開發、科技、天文歷法、文學藝術、軍事、行政體制、風俗飲食等諸多方面的深遠影響。作為古陶瓷愛好者,限于篇幅限制與認知有限,無能詮釋遼瓷,好在現今仍有各種機會領略遼代陶瓷的獨特魅力,賞閱遼闊中國最北部長城之外的草原遺珍。即以一段遼史附表結尾,慨嘆歷史之興衰更替﹗

“遼自唐季,基于朔方。造邦本席于干戈,致治能資于黼黻。敬天尊祖,而出入必祭;親仁善鄰,而和戰以宜。南府治民,北府治兵。春狩省耕,秋狩省斂。吏課每嚴于芻牧,歲饑屢賜乎田租。至若觀市赦罪,則吻合六典之規;臨軒策士,則恪遵三歲之制。享國二百一十九載,政刑日舉,品式備具,蓋有足尚者焉。迨夫子孫失御,上下離心。驕盈盛而釁隙生,讒賊興而根本蹙。變強為弱,易于反掌。吁!可畏哉!”