“清澈如秋空,寧靜似深海”——被譽為世界瓷器皇冠上璀璨明珠的龍泉青瓷,以其“青如玉、明如鏡、薄如紙、聲如磬”而聞名于世。它不僅是第一批國家級非物質文化遺產,還是世界唯一一項入選聯合國教科文組織的世界非物質文化遺產的陶瓷類項目。在英語詞匯中,還有一個單詞celadon(即“雪拉同”),專門指稱龍泉青瓷。

2007年12月,沉睡800年的南宋古船“南海一號”整體打撈出水,隨之露面的大批精美龍泉青瓷震驚了全世界。中國古陶瓷協會會長、陶瓷鑒定泰斗耿寶昌對著“南海一號”上出水的龍泉青瓷連呼驚嘆:“搞了一輩子的瓷器研究,卻從未見過如此多的瓷類珍寶,很多連聽都沒聽說過!”

古代龍泉名窯歷經1600多年遞代相傳,開創了“哥窯”與“弟窯”的經典青瓷。哥窯黑胎厚釉,瓷器釉面布滿裂紋,瓷片開裂的聲音宛如風鈴一般清脆,以強烈的層次感營造出更加沉靜素雅的美學效果,極富盛名;弟窯白胎厚釉,外形光潔不開片,將人工對玉質的模仿發揮到極致,成為后世公認的傳統青瓷釉色美的代表。

龍泉哥窯黑胎厚釉

龍泉弟窯白胎厚釉

關于“哥窯”和“弟窯”還有一段傳說。

宋時有章生一、章生二兩兄弟,分別開著一個窯廠,哥哥章生一的窯廠就叫做哥窯,弟弟的則叫做弟窯,又叫龍泉窯。哥哥因為燒制的瓷器“紫口鐵足”,獨具特色,被皇帝欽定作為御用之器。弟弟妒忌兄長才華,便暗中搗鬼,在哥哥的釉料里加了些黏土。哥哥用這些釉料做出的瓷器,表面出現了不同程度的裂紋,或如蟹爪,或如魚子。這些瓷器一經問世,便受到了市場的歡迎,反而成為哥窯最顯著的一個特點。

梅子青釉筆筒

對于龍泉青瓷,古往今來文人墨客從不吝贊美之詞,“青瓷雪花漂沫香,何似諸仙瓊蕊漿”、“雨過天青云破處,梅子流酸泛青時”、“叢臺澄泥鄴宮瓦,未若哥窯古爾雅;綠如青波停不瀉,以石為之出其下”……

龍泉青瓷史上幾經興衰

明中后期,由于皇家品位的改變、海禁帶來的青瓷外銷銳減等原因,導致龍泉窯紛紛關閉。龍泉青瓷從宋元之際“甌江兩岸,瓷窯林立,煙火相望,江中運瓷船只來往如織”的鼎盛,逐漸淪落成地方性窯口,到二十世紀初時,僅有寶溪一帶的民間窯廠里能仿制古龍泉青瓷,但工藝落后,成品率極低,且釉色優劣不穩。

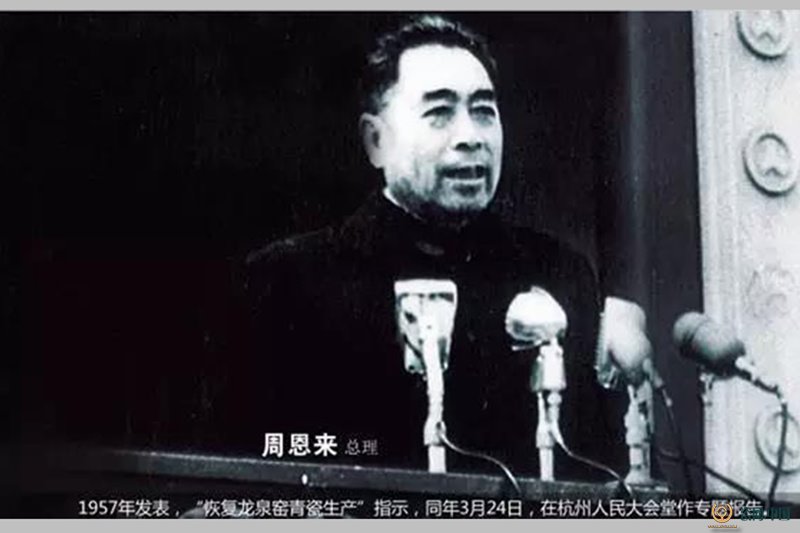

1957年,周恩來總理明確指示要恢復歷史名窯生產,尤其要恢復龍泉窯和汝窯生產。隨后,國營龍泉瓷廠在龍泉上垟村成立,并組織八位仿古青瓷的老藝人進行青瓷仿古實驗,緊接著浙江省工業廳組織了來自中國科學院上海硅酸鹽研究所、故宮博物院、中央工藝美術學院和浙江省輕工業廳等單位的專家學者對龍泉青瓷開展研究,最終使中斷已久、技藝近乎失傳的龍泉青瓷釉料配比方法等得以基本恢復,為當時以生產白瓷和高級細瓷為主的瓷廠之后全面轉為青瓷生產打下了堅實的基礎。

此后,歷任國家領導人多次視察龍泉青瓷的生產銷售情況,對龍泉青瓷的發展,給予極大的關注。經過半個多世紀的不懈探索,在各方的支持和努力下,龍泉青瓷柳暗花明,并在研究創新、人才培養等方面取得突出進步。

灰釉菱口碗

綠寶石藝術陶瓷館館藏中國工藝美術大師徐朝興作品

幾十年間,龍泉青瓷逐漸復興輝煌,精品之作屢被中南海紫光閣、中國國家博物館、中國美術館收藏,并作為歷代國家領導人指定國禮,被贈送給幾十位國家領導人及國際組織機構領導人,寸壁之間盡顯大國匠心。

今天青山綠水間的龍泉,青色的胎骨間流露著深情的語言。龍泉人將青山、綠水、藍天和草地般蒼翠的青色溶進一遍又一遍的釉層,然后燒制成器,凝聚起自然界的生命之色,將中國含蓄、內斂、優雅、深沉的品格透過釉色傳遞給世界人民。