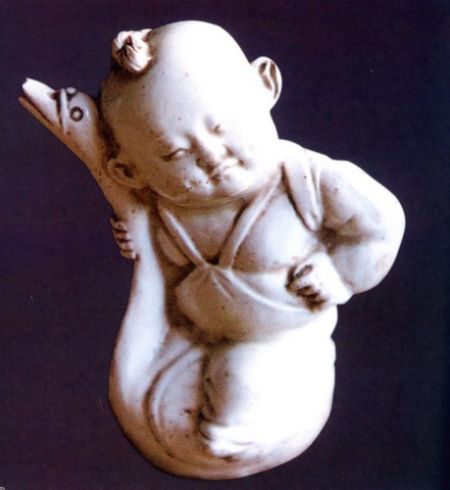

唐邢窯茶具模型及瓷塑讀經(jīng)人物,1950年河北唐縣出土,冠頂開口可以少許注水。

唐邢窯茶具模型及瓷塑讀經(jīng)人物,1950年河北唐縣出土,冠頂開口可以少許注水。 陶瓷人形壺是唐宋古瓷中的罕有造型,形象生動,堪稱同時代壺具中的精品。對陶瓷人形壺的系統(tǒng)研究,僅見近年南開大學(xué)劉毅先生撰有專文。本文試對陶瓷人形壺在唐宋時期的興起和演變加以歸納和梳理,并解讀其內(nèi)涵與民俗背景。

人形壺的緣起

人形壺早在中國新石器時代彩陶中已經(jīng)出現(xiàn),如青海省樂都柳灣墓地出土有一件馬家窯文化貼塑裸人陶壺,高33.4厘米;甘肅玉門市火燒溝也出土有四壩文化(約公元前2000年)彩陶人形壺。這些人形裝飾的彩陶帶著先民們濃重的神靈崇拜和原始宗教意味。

這一造型在瓷器上出現(xiàn)則較晚,從考古資料可看出,初唐時期人形瓷壺開始盛行,五代、宋代都是其燒造的高峰期。

唐代胡人形陶瓷壺隱含的酒俗

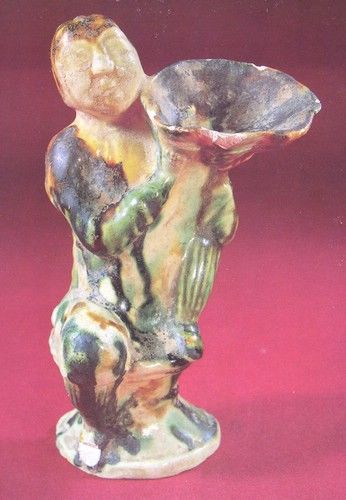

在唐三彩中,有一類體量較小的胡人抱囊壺,在唐代“兩京”長安和洛陽皆有出土,在海外也有所收藏。這種胡人抱囊壺以往多為單件出土。以洛陽博物館館藏兩件為例,如1957年洛陽市呂廟出土的一件唐三彩抱囊壺(圖1),曾被定名為“女俑持荷葉造型燈座”,被認(rèn)為是俑內(nèi)盛油、在壺口位置另放燈盞的燈具。這種說法顯然有誤,筆者認(rèn)為俑內(nèi)盛酒的可能性大;另一件胡人抱囊小壺為1976年河南孟津周寨出土,模印制作的唐三彩胡童也抱著鵝雁形囊,它與盛唐時期常見的七子盤一同出土(圖2),可知其原始用途可能也與唐代酒俗有關(guān)。

唐代也有白瓷胡人抱囊壺,如1956年西安東郊韓森寨段伯陽墓出土的一件(圖3)。高24厘米,口徑5.3厘米,腹圍33厘米。胎質(zhì)堅硬,釉色白中閃黃。造型為高鼻深目的西域男子,留八字須,面帶微笑,身著圓領(lǐng)短袖衫,額頭貼有圓片裝飾,并有一周連珠裝飾。雙手帶鐲,斜抱一囊,囊底與身體連通,液體可由此注入。囊腹部裝飾有寶相花紋飾。以往發(fā)表的資料介紹該壺出土于唐高宗乾封二年(667年)墓葬,經(jīng)考證墓葬年代應(yīng)推前6年。段伯陽并非普通官員,而是任職于宮廷的高級宦官。通過研讀段伯陽墓志可知,段伯陽約出生于581年,應(yīng)在隋代(581~618年)已擔(dān)任宦官,入唐時段已年近四旬。從武德初年開始,他先后擔(dān)任的宮廷宦官職務(wù)有內(nèi)仆局丞、令,宮闈局令,太子典內(nèi),護(hù)軍,內(nèi)侍省內(nèi)寺伯。他卒時已80歲,葬于龍朔元年(661年),乾封二年為其妻高氏亡故和葬其夫的年代。其妻在段伯陽亡故6年后葬于他,鑒于墓主夫婦身份特殊,主要隨葬品的時代下限應(yīng)按其夫亡年計。該墓還出土有白釉胡人頭像和應(yīng)系宮廷用瓷的唐代白釉貼花高足缽,都是罕見的唐代白瓷珍品。

以上幾種唐代陶瓷胡人抱囊壺都表現(xiàn)為胡人捧皮囊造型,有的皮囊作鵝雁形,胡人造型與同時期唐代玉帶上的造型一致,如西安韓森寨唐墓出土玉上的胡人形象。唐人小說中多有關(guān)于西域胡人的內(nèi)容。李商隱之《雜纂》卷上“不相稱”條還有“窮波斯,病醫(yī)人,瘦人相撲, 肥大新婦”的描述。唐代還有刻制“酒胡子”木偶在酒席上佐酒助興之俗,刻木為胡人形,置之盤中,左右側(cè)如舞,久之乃倒,視其傳籌所至或倒時所指向者飲酒,故又稱勸酒胡。唐人盧注作有《酒胡子》詩,詩中有“同心相遇思同歡,擎出酒胡當(dāng)玉盤。盤中(nièwù,不安定——編者注)不自定,四座清賓注意看。”“酒胡一滴不入眼,空令酒胡名酒胡。”等詩句。在唐人眼中,波斯等胡人多有寶物且善飲酒,唐三彩和唐代白瓷中的胡人捧囊,當(dāng)與勸酒或獻(xiàn)寶題材有關(guān)。從新疆吐魯番阿斯塔那唐墓出土絹畫可知,高足盤被唐人用于獻(xiàn)飲;1976年河南孟津周寨出土的胡人抱囊壺陶塑與唐代酒具七子盤一同出土,與唐人勸酒用的“酒胡子”造型上應(yīng)有某種關(guān)聯(lián),同樣的胡人捧囊壺也可制為規(guī)格較大的實用器皿,段伯陽墓出土的胡人壺即是例證。

四川邛窯唐代產(chǎn)品中也有一件完整的人形瓷壺,此件跪坐體態(tài)的童子形壺采用黃褐色和綠色點染衣飾,肩部有雙系,有一定地方特色。其圖片收錄于《邛崍文物博覽》,圖錄上標(biāo)注為唐代器物。邛窯瓷器斷代,尤其是唐、五代、宋代分期有待完善。這件人形瓷壺筆者傾向其時代應(yīng)略晚,或為宋代產(chǎn)品。

唐代、五代、宋代的人形瓷壺

隨著飲茶風(fēng)尚在唐代社會的流行,另一種道教男子造型的人形壺開始出現(xiàn),這種道教人物造型與撰寫《茶經(jīng)》的唐人陸羽(733~804年,字鴻漸)有一定聯(lián)系。

陸羽好友在《連句多暇贈陸三山人》詩中稱贊陸羽“一生為墨客,幾世作茶仙”。陸羽早年生長于佛寺,還俗后與道教多有交往,他在世時已被譽為“茶仙”。陸羽在唐代即被神話,文獻(xiàn)記載唐宋時期,窯工已制作其陶瓷雕塑,其塑像被賣茶之家供為茶神,并經(jīng)常用茶湯灌沃以祭祀。唐代趙《因話錄》載:“陸羽性嗜茶,始創(chuàng)煎茶法,至今鬻茶之家,陶其像置于煬器之間,云宜茶足利。”《唐國史補》載:“鞏縣陶者多為瓷偶人,號陸鴻漸,買數(shù)十茶器得一鴻漸,市人沽敬不利,輒灌注之。”《新唐書·隱逸傳·陸羽》載:“時鬻茶者,至陶(陸)羽形,置煬突間,祀為茶神。”《大唐傳載》也記有:“陸鴻漸嗜茶,撰《茶經(jīng)》三卷行于代,常見鬻茶邸燒瓦瓷為其形貌,置于灶釜上左右為茶神,有交易則茶祭之,無則以釜湯沃之。”

中國國家博物館收藏有一套傳1950年河北省唐縣出土的唐(另一說為五代)邢窯白瓷茶具模型,有風(fēng)爐、茶、茶臼、茶瓶(注子)、渣斗風(fēng)爐共5件器具和一件人形瓷塑組成,茶瓶僅高9.8厘米,從尺寸可知這是一套觀賞或陪葬用器。其中有件道教人物裝束的人形壺,人形雕塑頭戴高冠,雙手展讀經(jīng)卷,冠頂有開口,可以注入少量茶水,孫機、劉毅等不少學(xué)者都認(rèn)為所塑人物應(yīng)是唐代的茶神陸羽。但是唐人記載中的有關(guān)鞏縣窯瓷偶人“陸鴻漸”的資料,在河南文物考古部門公布的窯址發(fā)掘資料中似未看到,有待辨識出來。