沈從文(1902年12月28日-1988年5月10日),原名沈岳煥,生于中國湖南省鳳凰縣。是中國現(xiàn)代著名的文學家、小說家、散文家和考古學專家。不少人認為他有資格獲得諾貝爾文學獎。

祖父沈宏富為漢族,生身祖母劉氏為苗族,母親黃素英為土家族,沈從文本為漢族,早年亦以漢族人自居,晚年時為家庭利益選擇了苗族。

1917年高小畢業(yè)后,進入當?shù)赝林筷犧k理雜事,后任書記。

1923年進入北京大學旁聽,同時練習寫作。

沈從文只有小學學歷。西南聯(lián)大要提升沈從文為教授時,劉文典一直看不起搞新文學創(chuàng)作的人。一次,在西南聯(lián)大的教務會議上,他提出質(zhì)疑:“陳寅恪才是真正的教授,他該拿400塊錢,我該拿40塊錢,朱自清該拿4塊錢,可我不會給沈從文4毛錢。沈從文要是教授,那我是什么?”美籍文學評論家夏志清則對“沈從文在中國文學史上的重要性”予以充分的肯定,在評點沈的《靜》時他說,“三十年代的中國作家,再沒有別人能在相同的篇幅內(nèi),寫出一篇如此有象征意味如此感情豐富的小說來。”

1924年開始發(fā)表作品,并結識郁達夫、徐志摩、林宰平等人。

1925年發(fā)表第一篇小說《福生》,1926年出版第一個創(chuàng)作文集《鴨子》。同年底,沈從文在上海與胡也頻等自籌資金,創(chuàng)辦《人間》、《紅黑》雜志,終因資金不足而停刊。

沈從文20年代起蜚聲文壇,與詩人徐志摩、散文家周作人、雜文家魯迅齊名。沈以其小說創(chuàng)作著稱。而后,他改執(zhí)教鞭,1928年到1930年任教于上海中國公學,兼任《大公報》、《益事報》等文藝副刊主編;后曾先后在輔仁大學、國立青島大學(現(xiàn)中國海洋大學魚山主校區(qū))、武漢大學、昆明西南聯(lián)合大學、北京大學等校任教。

1948年受到所謂左翼文化人郭沫若等的批判,1948年12月31日宣布封筆[5],中止文學創(chuàng)作,轉入歷史文物研究,主要研究中國古代服飾。

1949年以后,沈從文沒有進行過小說創(chuàng)作。在中國歷史博物館和中國社會科學院研究所任研究員。在中國歷史博物館工作期間遇上文化大革命。軍管會的軍代表指著他工作室里的圖書資料說:“我?guī)湍阆荆瑹簦惴环?/span>”“沒有什么不服”沈從文回答,“要燒就燒。”于是包括明代刊本《今古小說》在內(nèi)的幾書架珍貴書籍被搬到院子全都燒毀。

上世紀八十年代美國青年金介甫以研究沈從文小說而被授予博士學位后,花城出版社開始出版十幾本的《沈從文文集》。其文學作品在上世紀八十年代風靡一時。

1980年,沈從文應邀訪美講學。

1988年5月10日,臨終遺言:“我對這個世界沒有什么好說的。”

瑞典漢學家、諾貝爾獎終審評委馬悅然評價沈從文說:要是說中國作家得獎,沈從文頭一個就是,五四運動以來的中國作家就是他,頭一個可以獲獎的。他1949年后放棄寫作之后,埋頭于文物研究,1949年到1978年在歷史博物館當講解員,1978年到1987年在研究所做研究工作。我覺得他寫的那部《中國歷代服飾研究》是一部非常有刺激性的長篇小說,最精彩的一部長篇小說。沈從文沒有文學家的自負清高,因為他是一個土包子,一個鄉(xiāng)巴佬,他懂得下層人民的疾苦,懂得歷史上人民生活的疾苦,所以他會寫《邊城》、《長河》那樣偉大的小說。他即使不寫小說,寫服飾研究也很出色,你可能沒讀過他的《中國歷代服飾研究》,非常漂亮,很多專門做服飾考古的學者沒有人能寫出他那樣出色的書。在中國,要得諾貝爾文學獎,除了沈從文,有誰能得呢?

馬悅然在高行健獲得了諾貝爾文學獎后表示,1987、1988年諾貝爾文學獎最后候選名單之中,沈從文入選了,而且馬悅然認為沈從文是1988年中最有機會獲獎的候選人。

1988年,馬悅然向中華人民共和國駐瑞典大使館文化處詢問沈從文是否仍然在世,得到的回答是:從來沒有聽說過這個人。其時,沈從文剛剛離世數(shù)月。

1988年諾貝爾評審委員會已經(jīng)決定文學獎得獎者是沈從文,但因為諾貝爾獎只會頒授給在世的人,雖然經(jīng)過馬悅然屢次勸說破例頒發(fā)給沈從文,還是無效,最后哭著離開了會場,因此沈從文與諾貝爾文學獎可謂失之交臂。

曾任諾貝爾文學獎評委會主席的佩爾•韋斯特伯格在2012年回憶稱,他在加入瑞典學院前,知道沈從文“非常非常接近獲獎,但是他不幸去世了。”

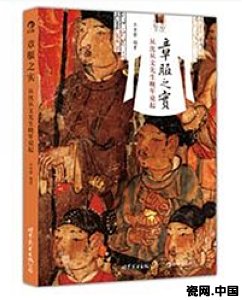

建國后,沈從文由于政治原因放棄寫作。他撰寫出版了《中國絲綢圖案》《唐宋銅鏡》《龍鳳藝術》《戰(zhàn)國漆器》《中國古代服飾研究》等等學術專著,特別是巨著《中國古代服飾研究》影響很大,填補了我國文化史上的一項空白。

沈從文解放后從事中國紡織服飾考古研究工作的過往,在于沈從文誕辰110周年之際出版的《章服之實》一書中得到了首次披露。本書以沈從文、王孖、王亞蓉三人的文物考古工作內(nèi)容為主線,王亞蓉先生以導語引出沈從文、王孖、王亞蓉三人的口述文字,敘述了中國六十年紡織服飾考古事業(yè)走過的輝煌歷程。全書從沈從文晚年口述其開創(chuàng)中國古代服飾研究說起,講述王孖、王亞蓉伴隨沈從文研究中國古代服飾的經(jīng)歷;生動再現(xiàn)了復原滿城漢墓金縷玉衣、親歷法門寺地宮佛骨舍利現(xiàn)世、發(fā)掘日偽時期煤礦萬人坑、修復阿爾巴尼亞羊皮《圣經(jīng)》、復制湖北江陵馬山楚墓戰(zhàn)國服飾等精彩事例。全書文字樸實無華,但生動感人。“中國有禮儀之大,故稱夏;有服章之美,謂之華。”

由此書,讀者能更深入地了解沈從文先生開創(chuàng)的章服文化事業(yè)的不朽價值。

陳大章(1930.9—),北京人。幼從家叔陳林齋學畫,十五歲時就有作品在北京榮寶齋展出。擅長中國畫、美術設計。從事博物館美術整體設計。1950年參加北京“中國畫研究會”并任常務理事,部分作品入選全國第一、二屆國畫展。陳大章擅長中國畫、美術設計,以畫山水、松、竹、梅著稱于畫壇。1952年,陳大章在中央工藝美院參加“建國瓷”設計和繪畫。

陳大章長期擔任中國歷史博物館美術部美術總體設計師。從事考古發(fā)掘和古畫、壁畫的復制、摹繪工作,繪編過《望都漢墓壁畫》、《信陽楚墓圖錄》、《鄧縣彩色畫像磚》、《中國歷代服飾研究》等。復制的古漆器和六朝壁畫摹本刊入日本出版的《世界美術全集》。

陳大章畫作很多懸掛在人民大會堂、首都機場、北京飯店和作為國禮贈送國外首腦,有“宮廷畫師”的稱號,被稱為當代郎世寧。

作品有《天險三峽》、《四季黃山圖》、《泰山旭日》、《白梅圖》、《長城雄姿》等。多幅作品為人民大會堂、 中南海等處收藏。出版有《望都漢墓壁畫》、《中國歷代服飾資料研究》、《陳大章畫冊》 、《陳大章畫集》等。其傳略先后被列人《當代畫家辭典》、《中國美術辭典》、《現(xiàn)代中國畫家名鑒》。

本文之所以用以上篇幅全面介紹這些人物,其目的是為了讓讀者了解這些中國這些頂級知識分子他們的高尚愛國情懷和高深的藝術造詣。他們博古通今、學通中西,他們是中華文化的守望者。

建國紀念瓷制作的過程

為配合制作建國紀念瓷,江西省人民政府將景德鎮(zhèn)設為江西省第二個直轄市。同時中共江西省委決定趙淵同志任中共景德鎮(zhèn)市委書記,這為景德鎮(zhèn)成功制作建國紀念瓷提供了堅強的組織保證。

趙淵來到景德鎮(zhèn)即成立中共景德鎮(zhèn)陶瓷工作委員會,以統(tǒng)籌各方。現(xiàn)在有評論說,執(zhí)政黨成立陶瓷機構,這是中國陶瓷史上是第一次。趙淵并親自擔任國家用瓷委員會主任。

從1952年10開始,建國瓷紀念的設計制作工作全面開展。高莊教授率祝大年、梅健鷹等人組織的中央美術學院實習組來到了景德鎮(zhèn),有組織、有目的地協(xié)同各方人員共同參加工作,發(fā)揮了各方面技藝人員的才能和專長。在研究和發(fā)掘傳統(tǒng)技藝方面,用科學的方法進行實際分析,并從理論上加以總結,恢復了部分失傳和瀕于失傳的優(yōu)秀陶瓷品種,進一步貫徹和落實中央提出的“發(fā)展祖國文化遺產(chǎn)”和“多點發(fā)展,百花齊放”的建國瓷生產(chǎn)的指導思想。

1949 年中華人民共和國成立后,宴會與慶典餐具成為一個問題。在以西餐為主的官方慶典中,主要應用各式各樣設計的酒店餐具。而如果是中餐,則遵照清代宮廷的餐具風格。這兩種方式都不是代表這個新生政權的理想選擇。因此,領導層下令設計新的國宴瓷(即建國瓷)。