1953 年的國慶節,剛剛制成的建國瓷在國宴上得到了使用。最精美的七千套被中南海懷仁堂選用,來招待最尊貴的客人。其余的分別在長安街上的北京飯店以及崇文門的新僑飯店里用于宴請賓客。

1959年,在慶祝中華人民共和國成立十周年之際,梅健鷹和張守智提出建議,將國宴瓷的西式餐具和中式餐具合并成一套,以縮減空間。中式餐具中的冷盤還可以作為西式餐具中的餐位盤。他們的建議得到了采納,飯店也很快地照做了。在建國十年慶典的時候,五千賓客在新完工的人民大會堂受到了款待。

1953年10月1日的英文期刊《人民中國》(People’s China)宣稱景德鎮的瓷器生產得到了復興。文章并沒有提及作為該事件誘因的建國瓷,而是聚焦于1953年10月開始的對15 世紀明代瓷器的仿制生產。文章報道稱,景德鎮高質量瓷器的年產量已經攀升至兩千萬公斤,據估計其數量達一億四千萬件。雖未言明專家們的最初任務,但文章說到,“專家們被派往景德鎮,與工匠們一起討論如何在質量上和圖案上對瓷器進行改進,以及如何吸收中國傳統陶瓷藝術的精髓。陶瓷藝術家們引進了兩千多種新的圖案,其中很大一部分出色地反應出新中國的勃勃生機。”

1954年10月27日的《人民日報》評論說:“景德鎮青年一代的陶瓷藝術人員,在貫徹‘百花齊放,推陳出新’的文化方針下,加強政治思想領導,提高了創作的思想性和藝術性,發揚了我國陶瓷藝術的優良傳統,積極創作反映社會主義的現實作品。

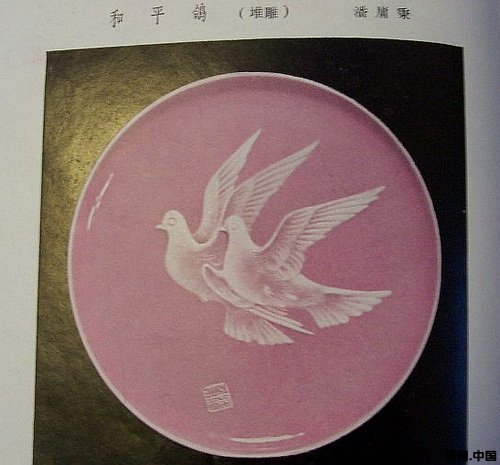

為了加強國際間的文化交流,周恩來總理指示,從建國瓷中精選部分赴國外展出。景德鎮瓷器在1953年先后在蘇聯、保加利亞、瑞典、德意志(萊比錫)、蒙古等國展出;1954年在蘇聯、波蘭、捷克斯洛伐克、德意志、羅馬尼亞、印度、緬甸、敘利亞等十四個國家展出;1955年在蒙古、朝鮮、瑞士、英國、法國展出。

建國紀念瓷自1953年到1955年期間,先后在三十多個國家展出。緬甸總理吳努在參觀展覽后寫給駐緬大使姚仲明的信中稱贊:“給我特別深刻印象的是構成展覽會中最出色的、獨一無二的效果的一些瓷器。我認為:它們式樣的精巧和色彩的調和是無與倫比的。”

景德鎮一些名家的作品被外國印成精美的畫面廣泛發現。可見作品的藝術感染力是多么強烈。

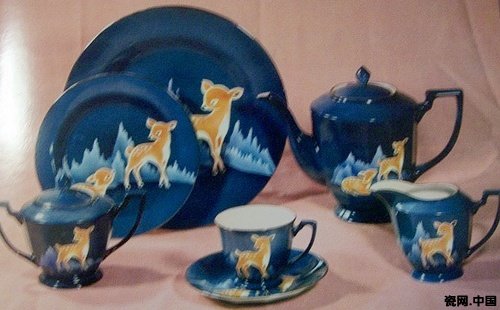

出國展覽瓷在53年建國瓷之后,國家組織開始了新工藝新產品的創新,其中有影響的就是出國展覽瓷和國慶10年獻禮瓷。53-59年,國家外交的需要,和社會主義陣營的建設,中國和蘇聯以及東歐的社會主義陣營的制瓷行業進行了多方位的互補合作。

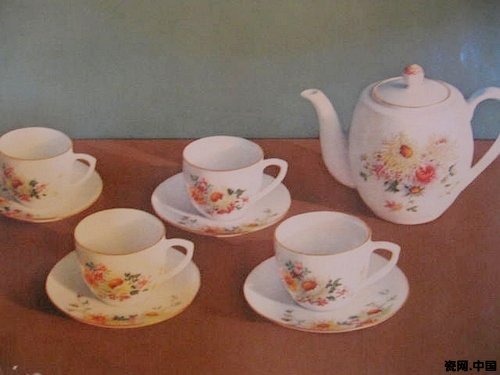

開國紀念瓷的意義在于: 景德鎮以后每逢重大紀念日,景德鎮幾乎是每年都組織生產紀念瓷。1959年的國慶十周年獻禮瓷,就是重要的紀念瓷。其中日用器居多,包括釉下、釉上、青花斗彩、釉下五彩、顏色釉、瓷雕、瓷塑等等。

繼“建國瓷”的燒制以后,景德鎮還相繼制作了毛澤東、周恩來、朱德、林彪等專用瓷,以及其他各種政府專用瓷,如國徽瓷。這些日用瓷的制作選料優良,加工精細,代表了中國當時的最高制瓷水平和設計水準。與“建國瓷”一樣,政府專用瓷的產量雖不大,也未在普通百姓中使用,但整個創作過程及成果對以后的設計人員影響是非常深遠的。

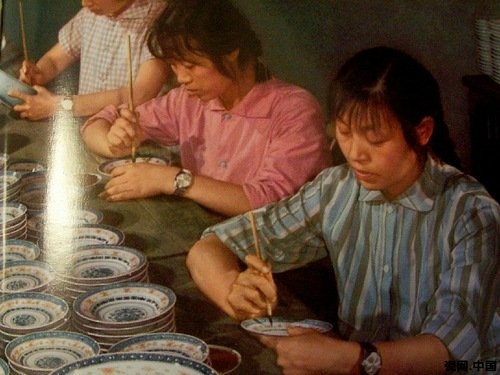

參與建國瓷制作的陶藝家,個個都是名家。如景德鎮雕塑瓷廠的曾山東、蔡敬標、何水根等,都是成名于民國晚期的雕塑名家;輕工業部陶瓷研究所里還有民國“珠山八友”中的王大凡、劉雨岑及其“珠山八友”的后代和傳人:王錫良、汪桂英、劉平、王懷俊、徐亞風、胡廬、周國楨、張松茂等,人才輩出。

建國瓷均由徐悲鴻、齊白石、梁思成、莫宗江、沈從文、李宗津、林徽因、張汀、鄭振鐸、陳大章等宗師級的人物親指導把關。

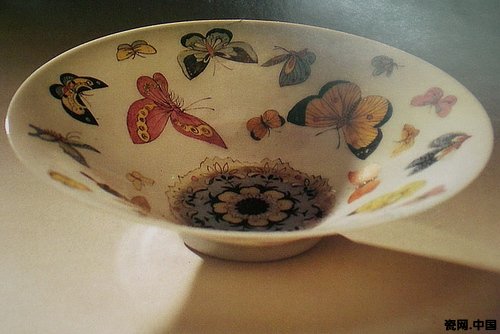

在這一時期,新中國國家用瓷紋飾創新拋棄了幾百年來皇家宮廷陶瓷繁褥精工的裝飾風格,融合新中國國畫全新藝術元素,而開創了簡約,自然,清香,活潑的全新官窯風格!自然的花花草草開始登上國家政治外交大舞臺,如果不是貫徹主席百花齊放的文藝方針,如果不是表達社會主義事業百花齊放,欣欣向榮的寓意。如果沒有讓宮廷文人的藝術徹底走向人民百姓的創新思想,如此多的野花野草是不可能載于中國陶瓷乃至世界陶瓷史。

建國時期國家用瓷的制作,是以繼承傳統為主導,但卻與傳統官窯風格、裝飾手法不一樣。祝大年、鄭可、高莊、梅建鷹諸先生在整個“建國瓷”的創作活動中,從現代藝術及設計的視角,去理解、整理傳統藝術,賦予陶瓷藝術一種人文色彩,即將他們所追求的人文理想、藝術理想與現代設計藝術結合起來。他們將自己對廣義的美學思想的理解,及各種工藝美術和外國藝術中有益的成份,融進了建國瓷的設計、創作中。如民間藝術簡約質樸的自然主義風格以及實用理性在建國瓷的設計制作中得到宏揚、實踐。他們的藝術主張在教學與實踐中延伸,對形成具有新中國特色的早期景德鎮現代陶瓷工藝美術發展起了決定作用,也深刻影響了現代陶瓷藝術教育的發展。

這是建國后第一次有組織、有計劃、有目標地恢復和發展中國的傳統制瓷技藝。景德鎮傳統的陶瓷制作水平推向一個新的高峰。建國瓷的制作是我國制瓷史上第一次真正意義上的中央政府派出的重量級藝術家與工匠藝人的合作。由于北京重量級藝術大家們的參與,建國瓷在藝術風格上擺脫了傳統宮廷陶瓷繁縟的裝飾風格,修正了世俗乃至主流藝術形態中對延續了數百年的傳統陶瓷宮廷審美風格的偏愛。藝術家的美學思想與材料工藝、工匠的表現技巧得以互融,使得“建國瓷”及隨后的出國展覽用瓷,成為我國陶瓷藝術發展史上的又一新的高度。可以說創新的時代特征促進景德鎮傳統陶瓷工藝技術的恢復與發展。

建國瓷不僅能準確、清晰地表達出新時代作品所傳載的意境和情韻,更能從作者所處的時代背景與政治、文化、經濟、人文環境等多方面折射出他們創作這些優秀作品時,所付出的獨特情感。設計者、制作者、評鑒者從作品用途的選定——從器型的選擇——題材的確定——精心的繪制——匠心的設色等,不只反映與代表他們個人的喜、怒、哀、樂,而是將美學思想、政治思想完美結合到建國瓷的創制中去。

今天當我們回首這時間雖不太遙遠,卻為許多人所不知的歷時兩年的創作活動時,它的意義并不僅在“建國瓷”自身。它創造新的時代風貌促進傳統陶瓷工藝美術。繼承與發揚景德鎮陶瓷藝術,不僅成為“建國瓷”設計中的主導思想,也對我國陶瓷創作思想的形成產生了積極影響。

這是中共建國后第一次有組織、有計劃、有目標地恢復和發展中國的傳統制瓷技藝。它將近將景德鎮千年歷史的陶瓷制作推向一個新的水平。雖然半個世紀過去了,建國瓷無論是從藝術設計上、還是從工藝制作上,仍是一個未能被逾越的高峰。

由于整個建國初期國家用瓷的創作、組織、及所取得的成就,沒有進行系統的、及時的總結,甚至被人遺忘。之后,現代陶瓷的制作未再出現如此輝煌成就。

事實上,建國瓷的工藝水平、獨特的政治色彩,都是值得研究的課題。

目前收藏界公認建國瓷及整個紅色官窯的藝術水平不亞于任何一個時代。如當年由輕工部陶研所出品的7501毛澤東用瓷,因其工藝水平極高,存世量少,在國內外市場上備受推崇。