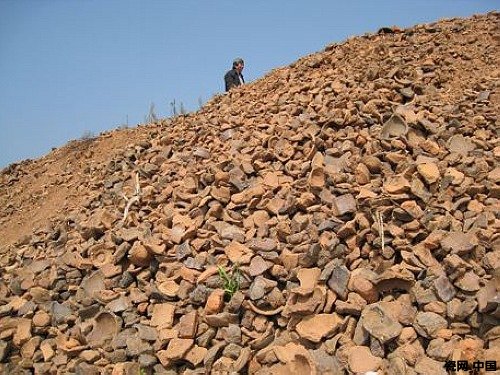

大路后門窯址堆積如山的匣缽和窯具

窯址保護碑

日本國寶·南宋曜變天目(稻葉天目)建窯盞

高7.2厘米 口徑12.2厘米

重量276克

日本靜嘉堂藏,原系德川幕府將軍祖傳名物。

宋代社會盛行斗茶,各色茶盞大行其道,其中最負盛名的就是產于閩北建陽水吉鎮蘆花坪一帶的建窯黑釉盞了。

建窯盞以各種窯變斑聞名,而窯變斑的產生主要是因為建窯胎和釉中富含的鐵。自然狀態下,鐵的存在分為氧化亞鐵(FeO)、三氧化二鐵(Fe2O3)和四氧化三鐵(Fe3O4)3種形態。氧化亞鐵呈黑色,黑釉就富含氧化亞鐵。不過氧化亞鐵不穩定,很容易轉化為三氧化二鐵,所以燒黑釉要求高溫且窯內完全呈現無氧氣氛。

北宋建窯主窯址蘆花坪遠眺

南宋建窯油滴小圓盞

南宋建窯鷓鴣斑盞

純黑釉并不容易獲得,古黑釉瓷器大部分都帶有暗褐色或者醬色,部分呈鱔魚黃色,就是因為窯內氣氛不容易做到完全無氧。純黑如墨的建窯盞也不多見,大多也帶有暗褐色或者醬色,正因為如此,宋徽宗在《大觀茶論》中評價:“盞色貴青黑”。青黑就是漆黑,或稱“紺黑”。三氧化二鐵最容易出現,在常態下十分穩定,外觀呈棕紅色。建窯之金兔毫以及金、元時期北方窯器上常見的鐵銹花就是三氧化二鐵。四氧化三鐵不常見,是混成物,呈暗紅色,在富氧氣氛下形成。呈金屬光澤的曜變斑、油滴斑和銀兔毫卻不完全是鐵的功勞,它的成因更為復雜,是胎土中所含不同類金屬如錳等,在高溫下析出后突然冷卻而產生的結晶體,這就不是人為能夠完全控制得了的。也正因為如此,這類窯變瓷器才如此珍貴難得了。

建窯在中國制瓷史上的杰出成就,在于它首創了幾種特殊的結晶釉,其千姿百態的自然窯變令人嘆為觀止。這其中兔毫絲最為流行。所謂兔毫絲,是在黑或褐色釉層中透射了均勻細密、狀若兔毫的自然結晶釉紋,故名。兔毫絲形成的機理與胎釉含鐵成分高有極大的關系,在高溫燒制過程中,釉受熱產生的氣泡將熔入釉中的鐵微粒帶至釉面,當溫度達1300℃以上時,釉層流動,富含鐵質的部分逸出釉面,向下垂流,冷卻時金屬介質結晶留在釉層表面,形成了細長似兔毫的條紋。建窯工匠最大的功績就是發明了能產生并控制黑釉兔毫絲的特殊工藝。

南宋建窯圓口缽

宋建窯玩具狗