(兩晉時期陶瓷)

三國兩晉南北朝時,南方以龍窯燒瓷,其結構比漢代龍窯合理、完善。長度約為 13.32米左右,寬2.1~2.4米左右。它把東漢龍窯前段斜度大、后段平緩、窯室中間有橫向凸起棱脊的結構加以改進,作出獨自的燃燒室、窯床和煙道3個有機組成部分。火膛為半圓形,比窯床低,火膛與窯床之間有垂直的粘土墻。窯床似斜長的甬道,前段略寬,后段逐漸變窄,斜度為 13~23度。這些設計加大了抽力,有利于火焰的流通和增溫,使瓷器燒結良好。

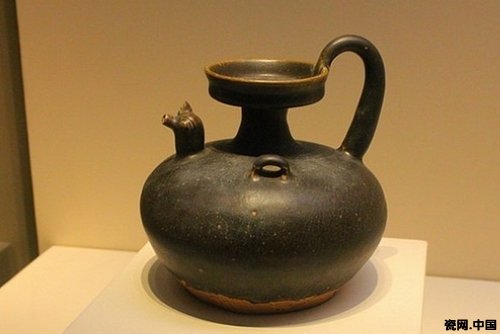

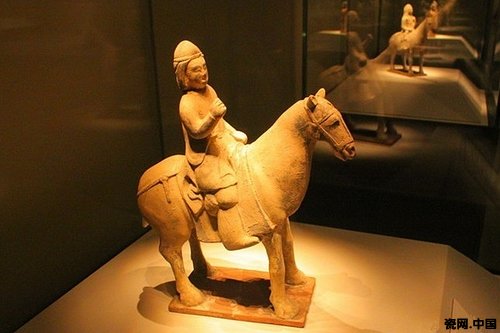

北方燒瓷較晚,已發現的窯址都是北朝時期的,以青瓷為主,黑瓷次之,并發明了白瓷。多為生活用具,供器很少。北朝瓷器胎體厚重堅硬,釉層凝厚。在裝飾和造型上反映佛教思想的內容比較多。

北方青瓷、黑瓷、白瓷的燒制成功,為以后唐、宋時期北方名窯的普遍出現準備了技術條件和打下了基礎。