清代晚期至民國早期,在景德鎮出現了一種釉上彩繪瓷——淺絳彩瓷,其面目一新,品類齊全,銷量不菲,風行全國達半個多世紀。

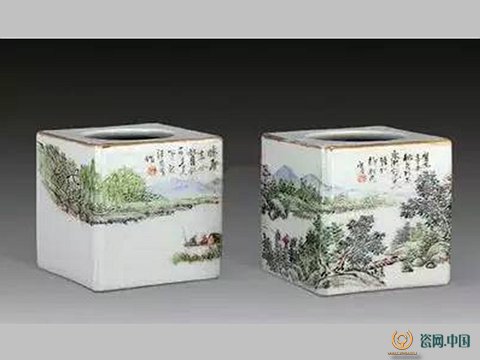

“淺絳”原指元代文人黃公望創造的一種以水墨勾畫,以淡赭石渲染而成的山水畫。陶瓷界所說的“淺絳”,是借國畫術語,指晚清流行的一種以淡淡相間的墨色釉上彩料,在白瓷上繪制花紋,再染上淡赭和極少的水綠、草綠與淡藍等彩,經低溫燒成,使其瓷上紋飾與紙絹上之淺絳畫近似的—種制品。

咸豐5年(1855年),太平軍攻下景德鎮后,一把火將御窯廠燒了個精光,廠里的庫存瓷樣也因而散失。官員、畫師、工匠人等或作為“妖”被殺,或僥幸逃脫,全作猢猻散盡。太平軍在景德鎮前后長達7年之久。這段時間里,原御窯廠的畫師們倘能避過殺身之禍,卻不得不還要面對生計之困,于是在戰火暫時平息之后,仍需重操畫筆,以畫瓷謀生。

此時畫什么呢?青花、粉彩費工費料,成本高且不一定有銷路,處于戰爭環境之中自然是行不通的。他們只有選擇省工省料,依仗畫技去打開市場的淺絳彩瓷,這樣,一些生活必須的日用粗瓷(如鍋、碗、盆、盤之類)成為首選,畫上幾筆淺絳彩,署上自己的名字,擇價而沽,成為平民可以買得起的彩色瓷器。

淺絳彩瓷出于何時、何人,目前尚無確考。但陶瓷界比較認可的說法為其開山鼻祖是程門。現收藏于安徽省黟縣文館所的一件白瓷花耳扁壺被認為是年代最早的淺絳彩瓷器物。扁壺腹兩面均繪有淺絳山水人物圖,落款是程門與其子程榮,作于咸豐五年(1855年)。

由于在國畫中淺絳只用于淡彩山水畫,故又稱為淺絳山水。瓷器淺絳彩的題材范圍頗為豐富,除了山水之外,還常見有人物,花鳥,魚蟲等等,可見淺絳彩瓷器所借鑒的是淺絳畫法,并不拘泥于具體題材。

淺絳彩是在特定歷史環境下產生的,具有很強的時代特征,她繪制簡約,多以小寫意的繪畫形式出現,色彩淡雅恬然,是民窯器皿的一種常見的裝飾手法。