單色釉也稱“一色釉”“純色釉”或“一道釉”。由于瓷釉內(nèi)含不同化學(xué)成分,瓷器燒成后就呈現(xiàn)出不同的單一色澤,如青釉、紅釉、黃釉、黑釉、綠釉、藍釉和白釉等。單色釉瓷器雖然顏色單一,但在某種程度上卻是對“美到極致是自然”這一境界的經(jīng)典詮釋。

在唐代以前,中國瓷器以單色釉為主,不過從藝術(shù)角度來說,這一大段時間瓷器的造型、色彩較為拙樸實用,多和現(xiàn)代人的審美觀有距離,具有較高收藏價值的單色釉瓷器出在宋元和明清兩個時期。宋代,單色釉進入了蓬勃發(fā)展的時期。特別是到了清代康熙、雍正、乾隆三代,單色釉瓷器的燒制工藝更是達到了鼎盛時期。單色釉瓷器胎體優(yōu)雅、流暢,釉色純正、明快,部分單色釉瓷,釉下的暗刻刻花,似有似無,既不失單色釉的素雅,又有圖案可供養(yǎng)眼品賞,可謂雅上加雅,光照下更是剔透玲瓏,精美無比。單色釉瓷器不浮、不囂、不靡、不媚,與彩釉瓷器相比,渾然天成、素雅淡凈,是公認(rèn)的陶瓷制品中的“大家閨秀”。

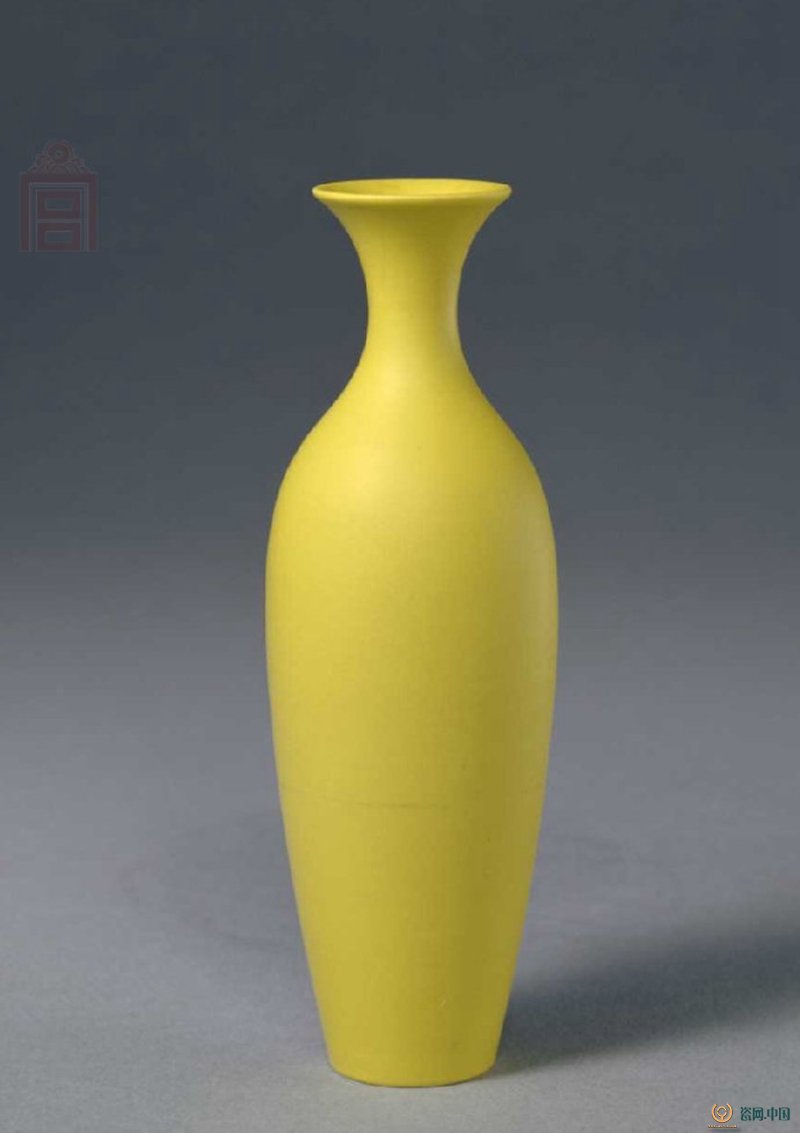

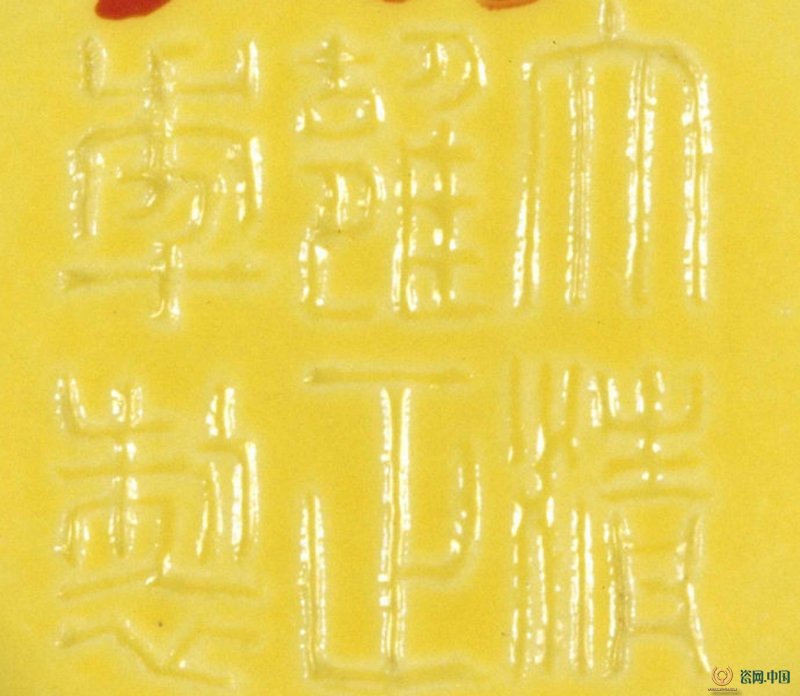

淡黃釉瓶

清雍正,高14.6cm,口徑3.3cm,足徑1.7cm。瓶撇口,細(xì)頸,溜肩,肩下漸斂,圈足。通體及足內(nèi)施淡黃釉。外底暗刻篆書“大清雍正年制”三行六字款。

淡黃釉瓷器創(chuàng)燒于雍正時期,其著色劑為氧化銻,由于其釉色比以氧化鐵為著色劑的傳統(tǒng)澆黃釉淺淡,故名“淡黃釉”。又因其釉色淡雅似蛋黃色,故又稱“蛋黃釉”。雍正十三年(1735年)督陶官唐英撰寫的《陶成紀(jì)事》中稱之為“西洋黃”。雍正淡黃釉瓷器的造型多為小件的瓶、盤、碗、杯、碟等,小巧的形體配以淡雅的釉色,頗顯俊秀典雅。清代雍正瓷器素以造型娟秀、胎釉精細(xì)著稱于世。此瓶由康熙時的柳葉瓶演變而來,其嬌美之形體,恬靜之釉質(zhì),集中體現(xiàn)了雍正瓷器的藝術(shù)風(fēng)格。

霽紅釉膽式瓶

瓶直口,細(xì)長頸,削肩,鼓腹,圈足。因形似懸膽,故名“膽式瓶”。通體施高溫銅紅釉,釉面勻凈,色澤純正。膽式瓶屬于陳設(shè)用瓷,一般用于插花。這種器形創(chuàng)燒于宋代,當(dāng)時鈞窯、哥窯、耀州窯均有燒造。宋代著名詩人楊萬里有“膽樣銀瓶玉樣梅,北枝折得未全開。為冷落寞空山里,喚入詩人幾案來”詩句。

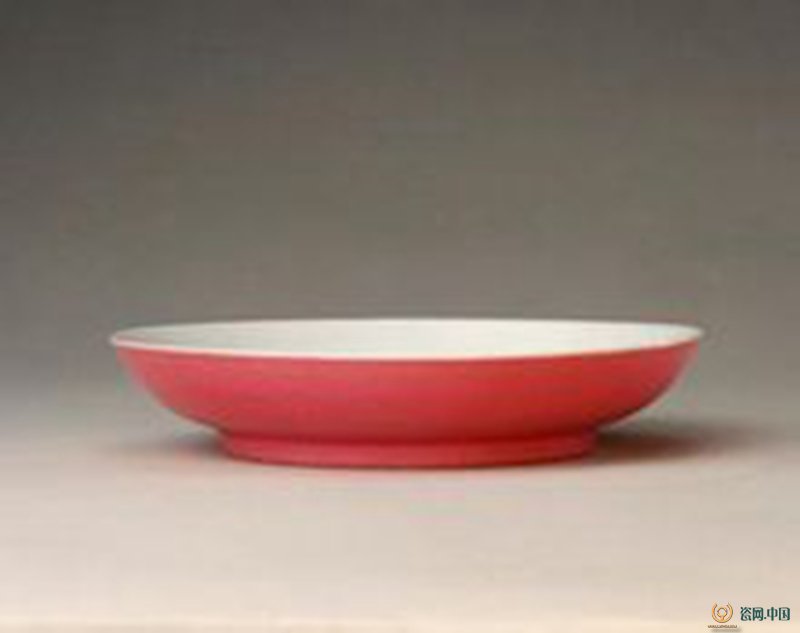

胭脂紅釉盤

胭脂紅釉創(chuàng)燒于清康熙末年,雍正、乾隆、嘉慶、光緒等朝均有燒造,其中以雍正朝產(chǎn)量最大,質(zhì)量最精。它是一種以微量金(Au)作著色劑、在爐內(nèi)經(jīng)800℃左右烘燒而成的低溫紅釉。由于這種紅料是從歐洲轉(zhuǎn)入,故被稱為“洋金紅”或“西洋紅”,而西方多稱之為“薔薇紅”、“玫瑰紅”。又由于這種紅釉頗如婦女化妝用的胭脂之色,故又名“胭脂紅”。胭脂紅釉的呈色有深、淺之分,深者稱“胭脂紫”,淺者稱“胭脂水”,比胭脂水更淺淡者稱“淡粉紅”。雍正十三年(1735年)督陶官唐英所撰《陶成紀(jì)事》中記載當(dāng)時歲例貢御的57種釉、彩瓷器中即有“西洋紅色器皿”

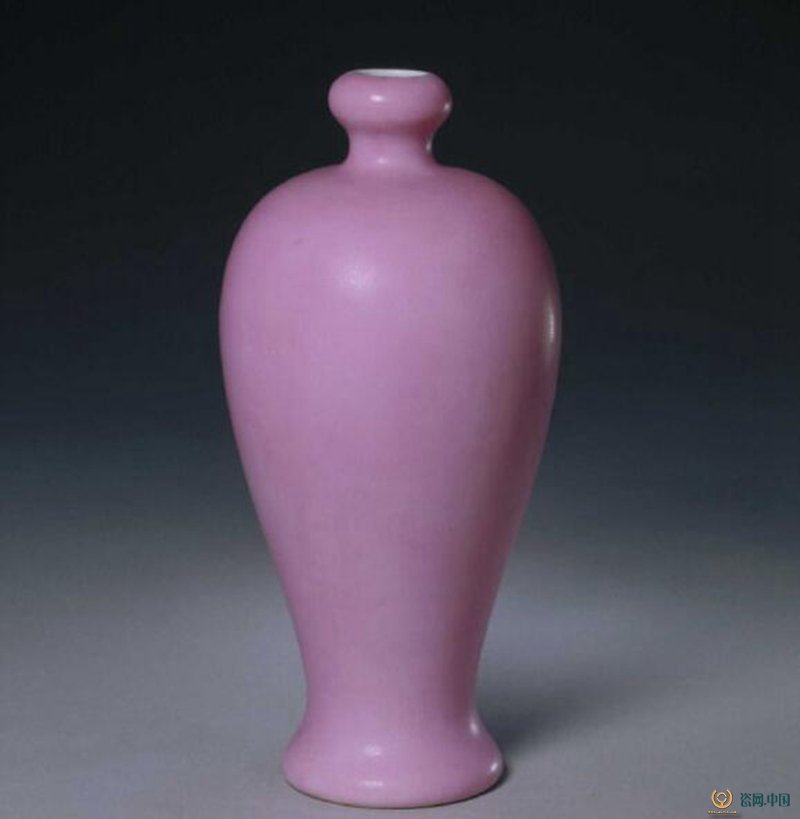

淡粉釉瓶,高19.5cm,口徑2.2cm,足徑6.7cm。瓶口內(nèi)斂,口形如蒜頭,短頸,豐肩,肩以下漸斂,圈足微外撇。通體施淡粉色釉,屬低溫金紅釉。瓶里及底均施白釉。此瓶胎質(zhì)潔白細(xì)潤,造型秀美,釉色均勻純正,淡粉色如三月桃花,淡雅宜人。在官窯傳世品中亦很罕見,為傳世之珍。