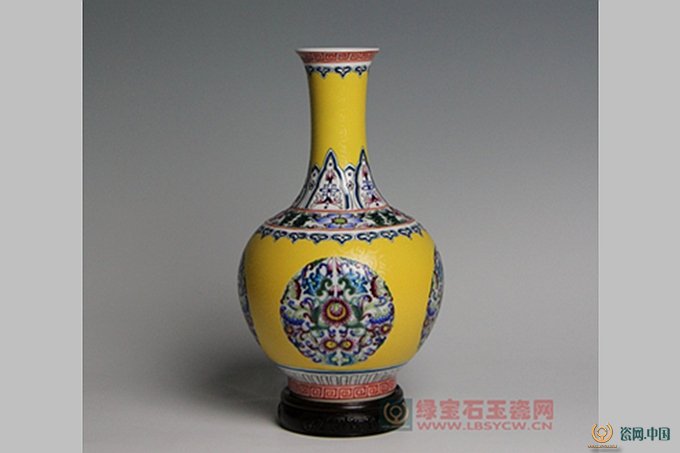

青花、玲瓏、粉彩和顏色釉是景德鎮的四大傳統名瓷。其中,粉彩最為美艷多彩,而粉彩瓷制作中的扒花工藝更是細膩妙絕,令人拍案叫絕。

扒花,又叫粉彩軋道瓷,創始于乾隆早期,它是借鑒瓷胎畫琺瑯制作工藝而創造的釉上彩品種。扒花瓷器的制作工藝繁瑣,把粉彩和軋道的工藝有機結合起來,形成珠聯璧合。

清宮內務府記事檔中稱其為“錦上添花”,景德鎮藝人稱之為“扒花”。由于扒花工藝復雜、成本高,因此成品率非常低,古時只有皇家及王公貴族才能享用。

精美的藝術品往往伴隨著復雜的生產過程。扒花作為一種傳統的手工藝,其制作過程也相當復雜,往往絲毫的瑕疵就會使瓷器淪為廢品。

制作粉彩扒花瓷,要經過四次燒造:

第一次是燒制陶瓷白胎;

第二次是在白胎上刷一層釉料,再以扒花工藝扒出花紋,再進行燒制;

第三次是在燒好的瓷胎上畫出線條或圖案,填充好花鳥、山水的不同顏色,再進行燒制;

第四次是在瓷胎頂部或底部描上金粉進行裝飾,最后燒制出成品。

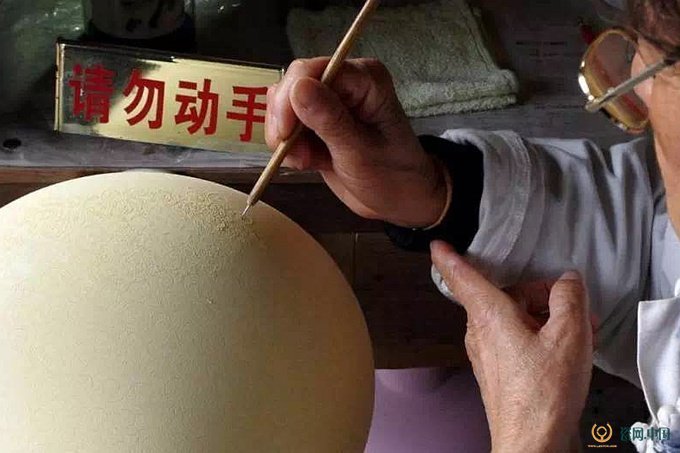

扒花不能打底稿,從起筆到收尾要一氣呵成,花紋要大小一致,布局均勻,不能出絲毫差錯,也不能在瓷胎上留下空白。這需要積累多年繪畫功底才能做到。

扒花工藝也極為耗時,一只高5厘米、直徑6厘米大小的杯子,師傅需要連續扒花四五天才能完成。

扒花匠師,凝氣靜神,手中拿著扒花針,低著頭,一針一針在釉彩上做著精細的刻畫。手心相應,專心致志,稍有偏差,就會導致瓷器報廢。

扒花瓷器遠看并不顯著,近賞方能發現它所勾畫出的繁花似錦。尤其是在燈光下細細審看,發現非同尋常的工藝之難,技藝之巧,令人陡生贊嘆。

有人認為,扒花只是一種機械重復的工作,但它卻代表著中國的工匠精神:堅定、踏實、精益求精。在如今浮躁的社會,這種精神是值得我們學習和尊敬的!