本文擬以殷墟發掘出土的白陶標本為基礎資料,利用近年來考古資源調查掌握的太行山東麓數處高嶺土產地為線索,運用陶器巖相學顯微結構分析和復原實驗考古等手段,將殷墟白陶與太行山東麓所產高嶺土進行對比研究,主要探討殷墟白陶的材料來源、制作技術及燒制工藝等問題。

一、殷墟白陶的涵義

白陶是我國史前制陶工藝的杰出代表,它的工藝成就可以與仰韶時期的彩陶和龍山時期的蛋殼黑陶相媲美。白陶雖沒有嚴格的定義,但應具備以下幾點要素:材質非普通粘土,主要成份為高嶺土;燒成溫度介于普通粘土陶器與硬陶、原始瓷之間;硬度和吸水率較硬陶和原始瓷低;外表不施釉;胎體呈現白色。

新石器時代早期已有了白陶,其用途從開始即非實用器,而是作為奉祀神靈的祭器出現的。到了新石器時代晚期及夏代時期,鬶、盉、斝等白陶器就更具有祭祀禮器的性質了。商代后期是我國白陶器的高度發展時期。作為商代后期都城的殷墟,更是商代白陶的集中出土地。殷墟白陶最要緊的用途就是作敬鬼神的祭器,其盛行于殷墟一期前后,這一時期青銅禮器種類和數量較少,作為炊器的鼎、甗相對較多,而食器、酒器及盛貯器相對較少,豆、簋、盂、瓿、罍、卣、尊、斝、盤、甕等白陶器的出現應是作為對應青銅禮器不足的補充,殷墟二期以后,隨著青銅器種類和數量的急劇增多,白陶器明顯減少,中型墓內已罕見白陶,花紋趨向簡樸。但這并不是說白陶已走向衰退,而是代表另一種新風氣的開始。

殷墟白陶不僅很好繼承了前人高超的制陶技術,而且在器型和紋飾上還充分借鑒同時期的青銅器,形成了自己獨特的風格,極大提高了其審美價值和藝術魅力,使其品質和工藝均達到了歷代白陶的最好水平。無論是刻紋白陶,還是磨光白陶,均代表了白陶制作的最高技術水平。殷墟白陶高度發展的內在原因應與殷人崇尚白色的觀念有關。《史記·殷本紀》:“湯乃改正朔,易服色,尚白。”,“殷路車為善,而色尚白。”;《禮記·檀弓上》:“殷人尚白,大事斂用日中,戎事乘翰,牲用白。”;《尚書大傳·甘誓》:“殷以十二月為正,色尚白。”。從諸多文獻中可以看出,殷人無論祭祀,或是戰爭,或是日常生活,都崇尚白色,故白陶器自然而然就成為了殷人崇尚白色的實物載體而倍受推崇,成為首要的祭器,甚至比銅器更具高貴地位。

二、殷墟白陶的出土概況

殷墟白陶絕大多數出自王陵區大墓和宮殿宗廟區較大型墓及遺址內。1928-1937年,史語所在上述區域采集白陶663片(全形者不計);就白陶的表面看,可分二種:一為質料較粗,厚度較大,硬度較低,或為光面,或具繩紋,或劃紋;又一類為質料較細,厚度較小,硬度較高,面或磨光或帶繩紋或具復雜之雕刻紋飾。另有完整或可復原白陶器10余件。1950年發掘的武官大墓內共出土白陶殘片數十片,其中有卣、罍、尊、盤等殘器10件。1978年侯家莊北M1出土白陶殘片820片,其中可辨器形有簋、豆、斝、瓿、甕、大口尊、罍等。該墓在30年代被盜,據說當時曾出土白陶片五、六筐,故當地農民稱之為“白陶坑”。1984年在武官村北發掘一座傳出司母戊大鼎的甲字形大墓M260,出土白陶殘片90余片,器形有簋、尊等,其中1件簋口腹可復原。20世紀70年代在小屯村北采集到1件白陶罍,口、肩部殘。2000年洹北商城宮殿區F1、F2東北角發現1片云雷紋白陶片。另外,國內民間也有少量白陶片,如安陽奧缶齋藏有白陶片7塊;還有一定數量的白陶已流失國外,日本學者梅原末治的著書中收集了不少殷墟白陶,其中最具代表性者為現藏于美國華盛頓弗利爾美術館的白陶罍。

三、殷墟白陶的研究現狀

殷墟雖然出土了數以萬計的陶器,可是相對于銅器、玉器等其他遺物而言,陶器的研究,尤其制陶技術的研究卻顯得比較薄弱。白陶由于發現少,且多為碎片,研究學者更寥寥無幾。關于殷墟白陶的研究,以往多集中于白陶的化學成分和材料來源、白陶的器形和紋飾、白陶使用者的身份和社會意義等。

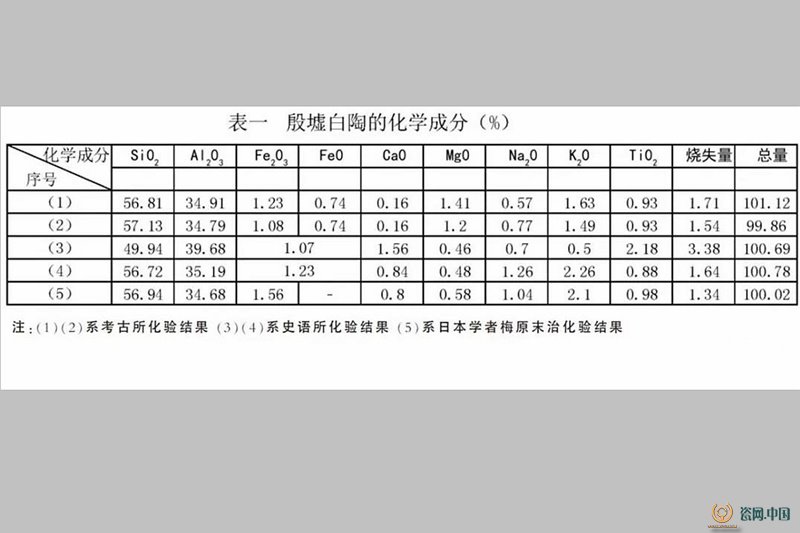

關于殷墟白陶化學成分和材料來料,史語所李濟委托地質所李毅化驗了史語所采集的2片殷墟白陶,考古所李敏生等檢測了出自1978年侯家莊北M1的2片白陶,日本學者梅原末治做了流失到日本的1片殷墟白陶的檢測(表一)。由表一可以看出,殷墟白陶的化學成份中含有二氧化鈦(TiO2),而江西高嶺土不含二氧化鈦(TiO2),所以李濟認為殷墟白陶質料雖極類似江西高嶺土,但產地不是一定相同的。中國科學院硅酸鹽化學與工學研究所周仁等通過電子顯微鏡發現殷墟白陶的主要礦物組成與高嶺石很相似。考古所化驗結果也證實殷墟白陶質地與高嶺土接近。鄭振香等依據對殷墟地下紅土(取自1985AXTM49墓壁)和綠灰土(取自1985AXTG5溝內)以及河北彭城窯場瓷土的檢測結果中均含微量鈦(1%以下),推測殷代制作白陶的原料可能產自安陽附近或河北彭城一帶。申斌通過3片殷墟白陶的化學成分定量分析與安陽附近燒制陶瓷的水冶、彭城、蘇村等三地高嶺土的礦物成分比較,認為殷墟白陶的原料應產自彭城。

關于殷墟白陶的硬度和吸水率,李濟檢測了20件殷墟白陶的硬度,其中1°者6件,占30%;2°者3件,占15%;3°者9件,占45%;4°者2件,占10%。硬度4°以下者,吸水率皆在10%以上。侯家莊西北岡大墓M1001出土的白陶大多數也做了硬度測定,硬度1.5°者28件,約占47%;2.5°者15件,約占25%;3.5°者3件,約占5%;4°者12件,約占20%;4.5°者1件,約占2%。1987年考古所檢測的2片殷墟白陶的吸水率分別是5.42%和6.36%,其硬度當在4.5°左右。梅原末治檢測了3片殷墟白陶的吸水率,分別是3.10%、6.76%、6.53。從這些數據可以看出,殷墟白陶的硬度差別較大,硬度較小的白陶吸水率較高,硬度較大的白陶吸水率較低。

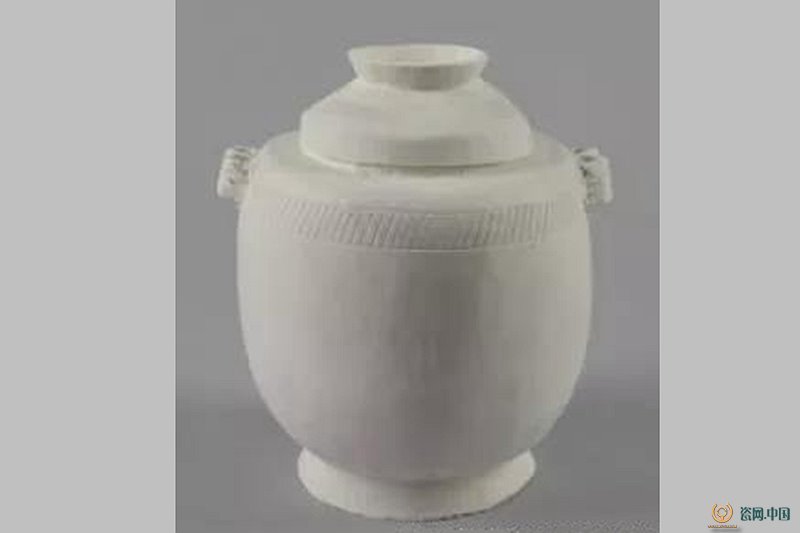

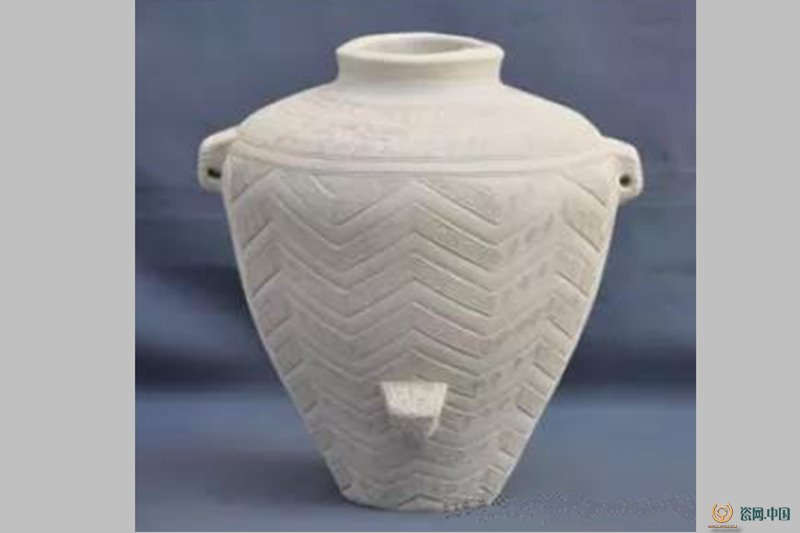

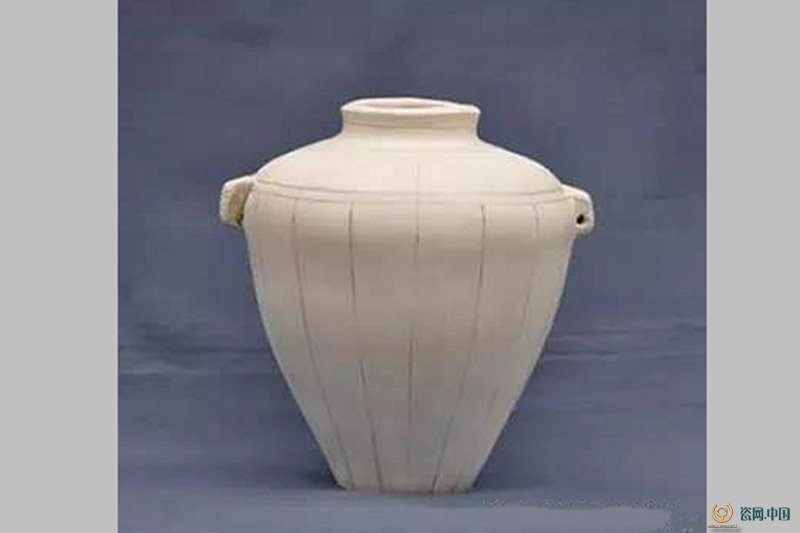

關于殷墟白陶的器形和紋飾,鄭振香在《殷墟發現與研究》中做了很好歸納:殷墟白陶器類較多,有豆、簋、盂、盤、罍、瓿、卣、爵、斝、大口尊、尊、甕、罐、器蓋、塤等。絕大多數是食器、酒器和盛貯器,而酒器占比例最大。殷墟白陶的紋樣豐富多彩,主要有饕餮紋、夔紋、龍紋、獸面人體紋、蟬紋、云紋、雷紋、雷紋三角紋、雷紋折疊紋、斜角云雷紋、勾連云雷紋、斜方格雷紋、乳丁紋、圓渦紋、弦紋、繩紋、附加堆紋等。幾何紋較普遍是殷墟白陶的突出特點。有些紋飾與青銅器上的相似,如饕餮紋、夔紋、龍紋、蟬紋等;而雷紋折疊紋、獸面人體紋等紋飾為青銅器上所未見,形成了殷墟白陶的獨特風格。

關于殷墟白陶使用者的身份和社會意義,由于白陶器比一般灰陶器有著胎質堅硬和潔凈美觀等優點,所以在夏、商時期,白陶器多被統治階級所占有,生前享用,死后隨葬在墓內。殷人又有崇尚白色的習慣,谷飛等人根據白陶的出土情況,認為白陶的使用與商王朝貴族的社會地位有關,是商王朝貴族尤其是國室喜好的物品,具有與青銅禮器同等重要的社會地位。且在為死者安排的儀式順序上,白陶顯比銅器更占高貴的地位。

關于殷墟白陶的制作工藝,李濟把殷墟陶器的成型方法歸納如下幾點:1、拍制法,即拍墊法,凡拍必有墊,故拍、墊雖似兩個動作,仍是一件工作。2、圈泥法,即將調好的泥揉成長條,或扁或圓,有的先做成圈子,再將圈子一個一個按所要求的陶器的樣子堆積起來,有的像轉螺絲似的盤繞起來。3、轉盤修整,即有的器物口沿等部位在轉動的輪盤上修整。4、鬲等曲底器的作法大概有三種:(1)曲底用外模壓成;(2)曲底系手壓、捏撮而成;(3)三袋足分別用模壓好后粘接一起。5、模壓與輥壓,方形器多采用模壓成片,四角加鑲的制法完成;輥壓即用一根短的圓輥,表面刻上繩印或纏上繩子,輥壓器物表面。6、輪制法,即“置埴于運鈞之上,旋轉如風”的作法。7、“手制陶”,即完全用手直接動作做出來的器物,大多數都是小件明器。8、幾種修飾法:“抹光”、磨光、罩色衣、“吹”釉等。殷墟陶器的施紋方法,李濟歸納為以下幾種:1、輥壓紋飾。2、印壓紋飾。3、劙劃紋飾。4、雕刻紋飾。5、捏塑紋飾。6、附加紋飾。7、繪畫紋飾。因殷墟白陶屬于殷墟陶器的范疇,故其制作應超不出上述作法。對有刻劃紋飾的殷墟白陶,李濟又專門對刻紋進行了分類:1、壓入紋,即以禿尖筆壓入器物表面,多作動物形。2、壓刻紋,梁思永云:“所謂壓刻者,陰紋(線路)之橫斷,較壓入紋為尖,似為兩斜刀刻后,再用突尖器加壓”。3、劙劃紋,紋路浮淺,多曲條但曲線并不順利,大約用尖頭器刻劃,不加修飾者。4、雕刻紋,大部分的白陶所具的刻劃紋飾都由此法完成,線條有寬窄深淺之不同,轉角處或方或圓,皆隨圖案變化。鄭振香通過觀察殷墟白陶器表里所留的制作痕跡,發現1978侯家莊北M1出土的假腹豆的圈足和瓿的下腹部系泥條盤筑制成;簋、盤、盂等的圈足都是用輪制成后安接在器底部的,器口則為輪制。總的看來,用泥條盤筑法制作白陶器皿較為普遍。還對白陶紋飾進行了仔細觀察,得知在精刻之前,先要勾出細而淺的圖案輪廓線。舉凡成組的紋飾,各單元花紋之內都有一條分界的中線,由此不難看出,白陶上的花紋是經過周密設計的。從輪廓線觀察,花紋大概是陶坯晾干后刻上去的。

關于殷墟白陶的燒成溫度,梅原末治檢測了3片殷墟白陶的燒成溫度:900℃、900℃以上、975℃-1000℃。申斌也做了3片殷墟白陶的燒成溫度測定:900℃、900℃、950℃。馮先銘、安金槐等估計白陶的燒成溫度可能在1000℃左右,而不超過商代幾何印紋硬陶(1150℃左右)的燒成溫度。

由上面的材料可以看出,有關殷墟白陶的基本問題學者們都已有所研究,不過有的研究還需系統和深入。如關于殷墟白陶的原料來源,還需系統地對近年發現的距離殷墟更近的太行山東麓多處高嶺土資源進行采樣分析,并檢測更多的殷墟白陶標本,深入探討殷墟白陶的真正原料產地。關于殷墟白陶的制作和燒制工藝,以前學者較少做復原實驗,僅靠觀察器物的制作痕跡等表面現象,得出的結論不免會有推測成份。下文依據近幾年的殷墟白陶的考古資源調查以及制作與燒制實驗,重點談一下殷墟白陶的材料來源與燒制工藝。

四、殷墟白陶的材料來源

從前人的研究可以斷定,殷墟白陶器是采用北方高嶺土制作的,這是毫無疑問的。近些年我們在距離殷墟比較近的太行山東麓發現了幾處高嶺土產地。這幾處高嶺土按地質成因可分為原生高嶺土和沉積高嶺土兩種類型。沉積高嶺土多位于山前丘陵地帶,因在搬運、沉積過程中進入較多雜質,多呈灰白色或青灰色,與殷墟白陶顏色差別較大;而原生高嶺土多位于大山之中巖石的風化帶內,雜質較少,較純凈,白度較高,是制作殷墟白陶的理想材料。

太行山原生高嶺土

殷墟白陶的顯微結構

實驗白陶的顯微結構

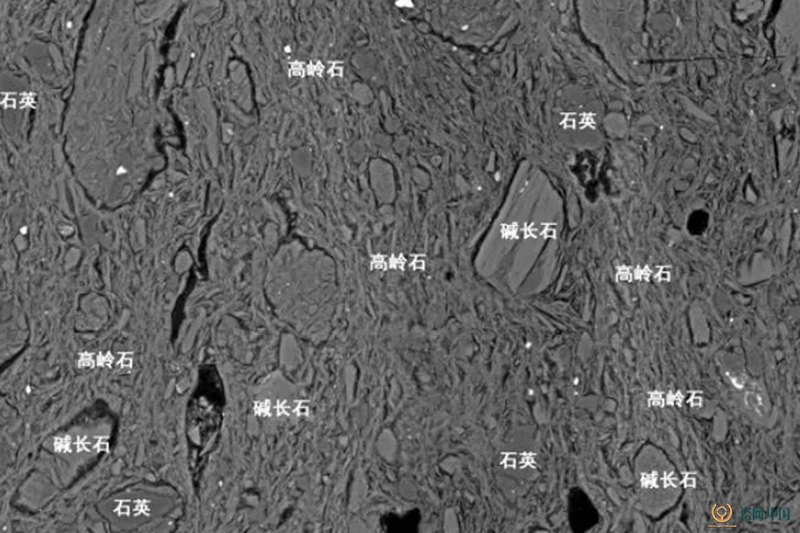

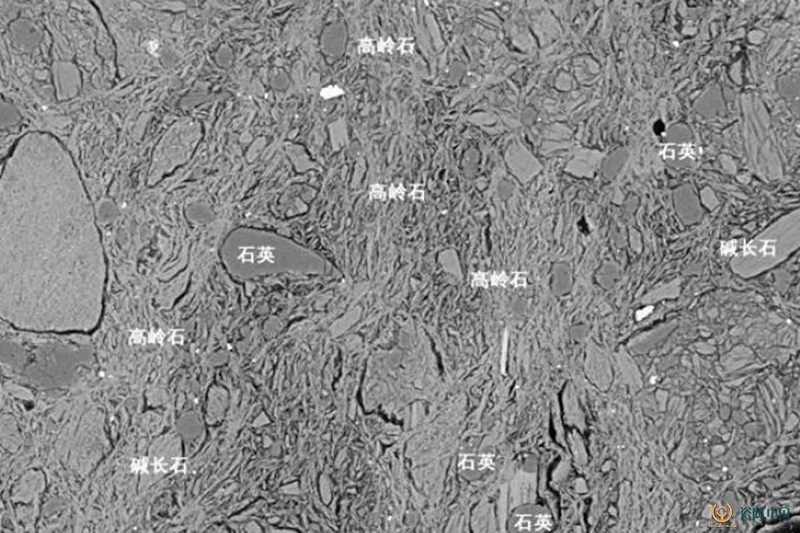

我們用掃描電鏡分別對殷墟白陶和原生高嶺土制作的白陶做了巖相物理觀察,結果表明,兩者的顯微結構非常相似,其中粘土礦物比較單一,主體是高嶺石;非粘土礦物主要是石英和堿長石(鉀長石為主),顆粒大小不一,含量相對較少。故我們推測,殷墟白陶的原材料應來自太行山東麓的原生高嶺土。

五、殷墟白陶的復原燒制實驗

(一)殷墟白陶的制作流程

1、取土與洗土

淘洗高嶺土

雜質造成的脫落

我們從安陽縣善應鎮黑玉村西北太行山上采集了一些原生高嶺土,浸泡數天后,并進行了多次淘洗,去掉高嶺土中的砂粒及其他雜質。具體做法分先后兩步:第一步,把水中的高嶺土攪拌渾濁,稍時,等砂子及其他雜質沉淀后,立馬倒出“渾水”,如此反復數次,就可得到相對純凈的“渾水”;第二步,再過一段時間,高嶺粘土沉淀,渾水變清,倒掉清水,即可得到高嶺粘土。若淘洗不純凈,留有雜質,可能會造成燒制后的白陶器遇到空氣中的水分受潮后,胎內的雜質分化為粉末狀,最后由于體積膨脹而導致白陶皮殼脫落。

2、陳腐與練泥

練泥

白陶泥料淘洗純凈后,放置于室內進行長時間的陳腐,時間越長越好。最好用陳年“老料”來制作白陶器。為把泥料中的空氣擠壓出來,并使水分分布均勻,制作器物前還要練泥。可采用雙手揉搓、摔打,也可用木棒捶打,或可用雙腳踩踏等方式進行練泥。

3、制作與陰干

這是制作白陶最為重要的一道工序。由前人的研究可知,泥條盤筑、慢輪修整和模制是殷墟白陶較為常見的三種制法。有時候制作一件白陶器需要采用兩種甚至多種制法才能完成。下面以白陶罍、瓿為例簡要介紹。

白陶罍的上段模型

模制

拍打器物

抹平拍痕

白陶罍上下段的粘接

模印獸頭

粘接獸頭

粗糙的結合

白陶罍多采用泥條盤筑和模制兩種方法完成。以罍的肩部水平分為上下兩段,上段采用模制,即肩部以上至口部用泥或其他材料做好模型,涂上分型劑或貼上一層塑料薄膜,然后用工具堆敷泥料。為減少器物在陰干過程中開裂,泥料應分塊依次疊壓堆敷,為使泥料充分結合,堆敷后還需用陶拍進行拍打,然后再把拍打的痕跡抹平。等堆敷的泥料變硬后,除去模型即完成上段的制作。下段則采用泥條盤筑法,即把泥料做成片狀長條,由底部向上一層層盤筑上來。最后在半陰干的狀態下,用稀泥把上下段粘接起來。白陶罍上的獸頭穿孔則是獨立完成后附加上去的,其制作過程應是先用模翻制出獸頭穿孔,等獸頭穿孔半干后再將其粘接在白陶罍的肩部和下腹部。為使二者結合更牢固,粘接前應把它們的結合面打磨粗糙。

瓿的模型

模制出的分段白陶瓿

制作完成的白陶瓿

白陶瓿多采用分模制作。即在腹中部和圈足的位置水平分為三段,三段均采用模制。模制方法與罍的上段制法相同,即先做瓿的口部至上腹部、下腹部至圜底、圈足等三段模型,再分別堆敷泥料,然后除去模型完成瓿的三段制作,最后把三段粘接起來即完成了整個瓿的制作。當然,圈足也可采用泥條盤筑法制作。白陶瓿肩部的雙耳穿孔也是獨立完成后附加上去的。

陰干白陶坯

蒙塑料薄膜

白陶器與其他陶器一樣,制作完成后,還需要干燥脫水,然后才能入窯燒制。脫水過程需要緩慢進行,不能風吹日曬,最忌快速干燥。若白陶器做好后,放在太陽下或有風的地方進行干燥,易造成器物表面快速脫水,而胎內的水分排出緩慢,二者脫水速度不均勻而導致器體開裂。所以白陶器的干燥脫水應在陰涼處進行陰干,這是一道必要的工序。我們依據孝民屯鑄銅遺址發現的幾個陶范陰干坑,推測白陶器的陰干也應該放在較為潮濕的窖穴坑內進行為好。即使做好的器物不放在陰干坑內,也一定要放在沒有風吹和日曬的陰涼處進行干燥脫水。為使脫水更加緩慢和均勻,白陶器做好后的前兩天最好蒙上塑料薄膜。

4、打磨與壓光

打磨

壓光

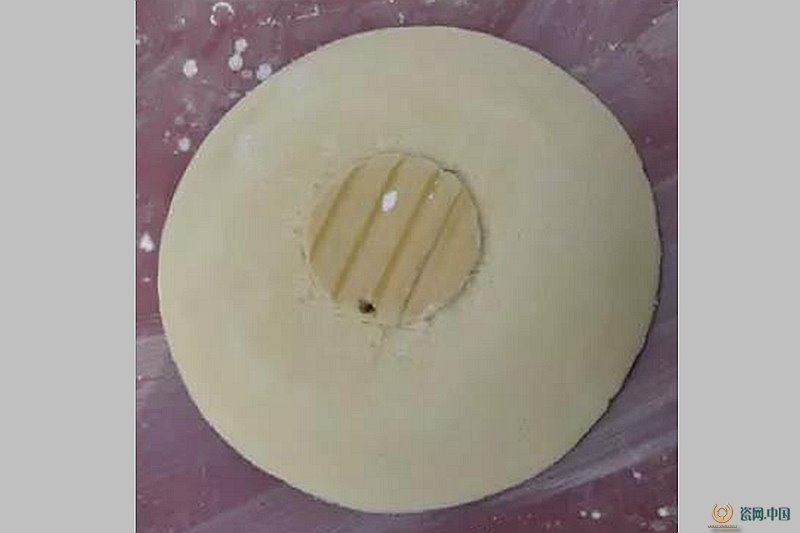

壓光后的白陶罍

白陶器基本陰干后,為使器體表面平整,還需用紗布對其表面進行打磨。為使器體表面光滑,還需要一道壓光的工序。壓光非快輪拋光,而是手握竹質或鋼質工具,用力摁壓器物表面,使其形成一薄層光滑硬殼,壓光后的硬殼有時甚至“發亮”。

5、施紋與裝飾

白陶罍的紋飾制作

器蓋上的草葉紋

鑲嵌乳丁紋

紋飾分區

紋飾“起稿”

白陶器壓光后既可以制作紋飾,這是制作白陶器至關重要的一道工序。制作紋飾主要采用刻劃手法,有的采用勾劃、輥壓、拍印、模印、減地、挑剔、鑲嵌等手法。完成一件白陶器紋飾的制作通常需要采用多種手法,如白陶罍上的夔龍紋、云雷紋、波折雷紋、弦紋等多采用刻劃手法,波折雷紋之間的素帶部分多采用減地法,獸頭穿孔則多采用模印修刻完成。線條較粗較深較疏的紋飾多采用雙向斜刀刻劃,較細較淺較密的紋飾多采用勾劃法制作。繩紋多采用輥壓法,方格紋多采用拍印法,草葉紋則采用挑剔法完成,部分乳丁紋采用鑲嵌法把預先制好的乳丁嵌入器體內。制作紋飾前首先要對預做紋飾進行分區,然后用鉛筆畫出所做紋飾,即起“稿線”,再用工具順著“稿線”來制作紋飾。

(二)殷墟白陶的燒制工藝

1、建窯

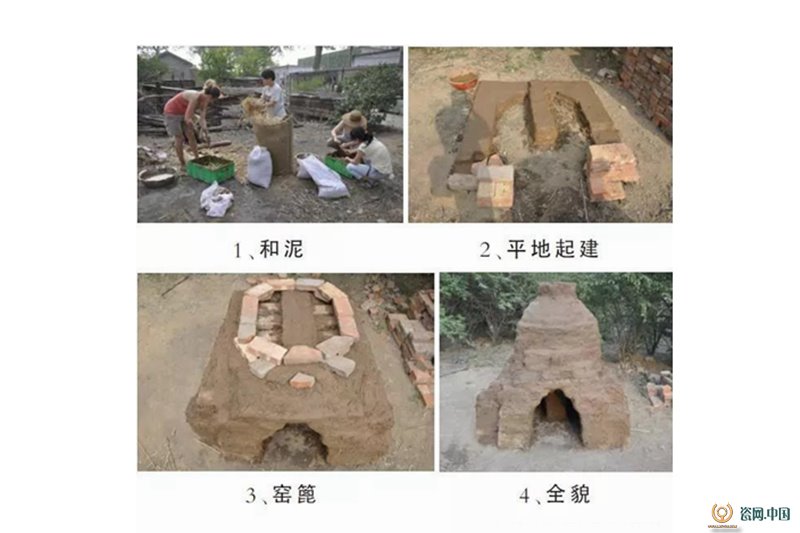

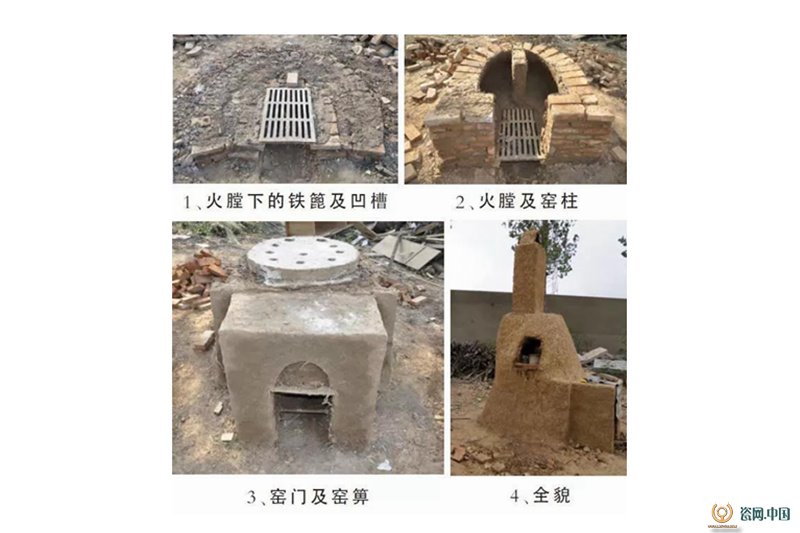

因為白陶器與其他陶器一樣,也是在陶窯內進行燒制的,所以在燒制白陶器前,我們需要建造陶窯。前后共建了三座陶窯,皆屬升煙窯。

第一座陶窯

第一座陶窯建于2013年5月,其結構與近年在殷墟劉家莊北地制陶作坊遺址內發現的幾十座燒制灰陶的商代陶窯的構造基本相同。窯體以窯箅分上、下兩部分,上部分包括窯室、窯頂和煙道等部位,煙道設在窯室的中部;下部分包括火門、火膛、火道、窯柱、窯箅、火眼等部位。稍有不同之處為商代陶窯的下部分多是掏挖而成,而我們所建陶窯為平地起建,所用材料商代為草拌泥,我們用磚和麥秸泥。

第二座陶窯

因為白陶器燒制溫度高于灰陶,而第一座陶窯的窯溫達不到白陶所需溫度(900℃以上),所以我們又于2015年5月建了第二座陶窯。此次我們用摻砂子的麥秸泥做了一個活動箅子。為提高窯室溫度,我們在第一座陶窯的基礎上做了一些改進:一是火膛下方挖一長方形凹槽,其上放置一塊長方形鐵質篦子,這樣利于向火膛內通風輸氧,使燃料充分燃燒;二是加大、加長火膛的容量,便于投放更多的燃料;三是把煙道設在窯室后方,而且加長其高度,便于煙囪向上“拔火”,增強火焰向窯室內輸送的火力。

第二座窯箅塌陷情況

第三座陶窯

因第二座陶窯在燒制白陶器過程中由于高溫導致活動箅子軟化塌陷,我們于2015年9月又建了第三座陶窯。此窯與第二座陶窯結構相近,改進之處:一是我們采用了鐵質窯箅;二是去掉窯柱,拉長火膛,增大火膛容量;三是為使火力更強,未設火眼,火焰可直達窯室;四是再度增加煙囪的高度。

2、燒窯

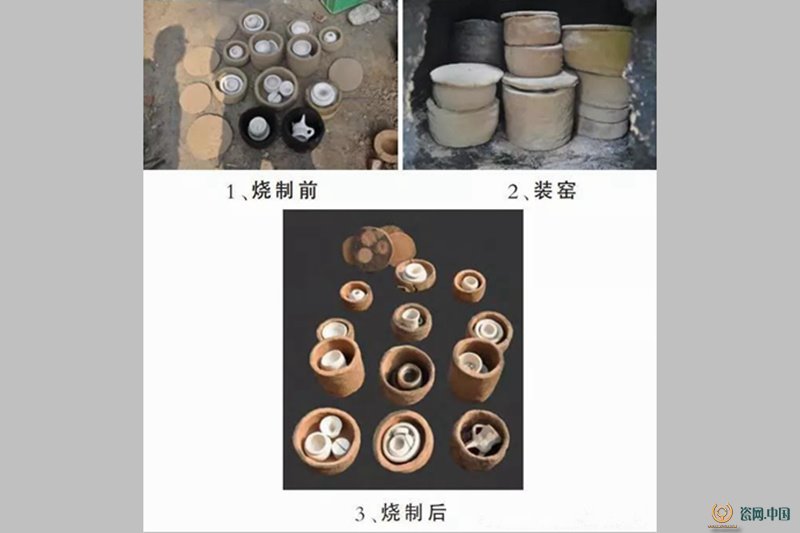

我們共燒制白陶六次,其中2013年使用第一座陶窯燒制三次,2015年使用第二座陶窯燒制一次,2016年使用第三座陶窯燒制兩次。

第一次燒窯

第一次我們采取“裸燒”,即直接把白陶器放入窯室,沒有使用匣缽,只不過靠下方的白陶器放在了前兩年燒制的灰陶器中。出窯時,其中5件倒扣在窯室上方的白陶器因其底部和下腹部直接暴露于窯室內而普遍呈現黃褐色,另有1件正面朝上的白陶器因器體內部直接暴露于窯室內也呈現黃褐色;但是這5件倒扣白陶器的內部和上腹部,以及那件正面朝上的白陶器的器體外部基本為白色,少許與火焰接觸的部分呈現黃褐色。

第二次燒窯

第二次我們采用匣缽燒制,即先把白陶器全部放置于預先用夾砂泥制作的匣缽內,然后蓋上蓋子,再入窯燒制。燒制后的白陶器除少數局部因匣缽蓋子覆蓋不嚴進火而導致局部呈現淺褐色外,大多數皆呈白色。

第四次裝窯

掉入火膛內的白陶器

器底與圈足相接處呈白色

第三、四次均采用一部分白陶使用匣缽,另一部分直接入窯燒制。燒制后的白陶器與前兩次的狀態大致相同:放在匣缽內的白陶器基本呈白色,直接入窯燒制的白陶器基本呈黃褐色。不同的是,因第四次燒制時窯室坍塌而掉入火膛內的那些白陶器色澤加深,呈現紫褐色,其中有一件白陶器的圈足與腹底相接處可能因沒有直接與炭火接觸而呈現一周白色,這更說明了燒制白陶時器物不能直接與火焰接觸。

第五次燒制前

第五、六次燒制的部分白陶器

第五、六次燒制基本相同,均全部采用匣缽燒制,略微不同的是第六次還用草拌泥密封匣缽的蓋子和裂縫。這兩次燒制的白陶器除少數因蓋子覆蓋不甚嚴密或匣缽裂紋而進火,導致部分白陶器局部呈黃褐色外,大多數為白色。

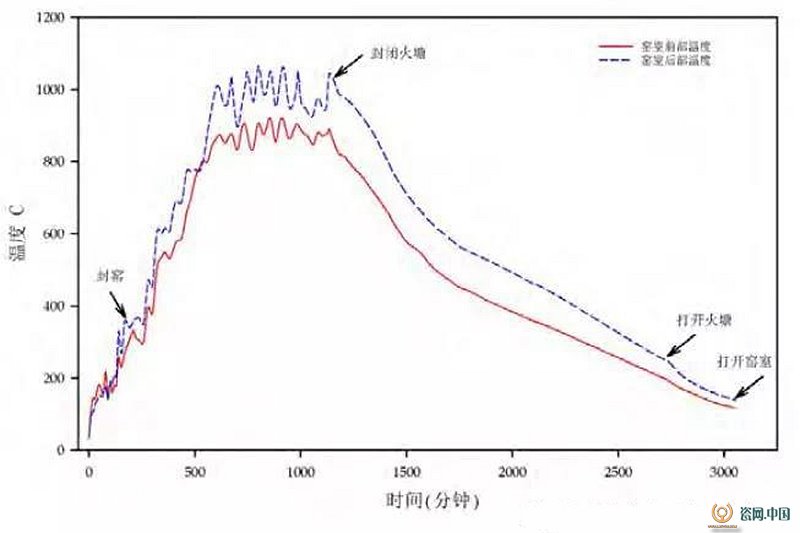

白陶燒制溫度變化曲線圖

燒窯時還有一項非常重要的工作要做:實時監測窯室溫度的變化,裝窯時,在窯室內前后各插入一根測溫棒,后接測溫表。我們從開始點火即開始測溫,封閉窯室門前每隔10分鐘記錄一次窯室前后端的溫度變化;封閉窯室門至封閉火門前后,每隔20分鐘記錄一次窯室前后端的溫度變化;封閉火門再經過一段時間后,我們每隔一小時記錄一次窯室溫度的變化,直至開窯時測溫結束。

六、結語

本課題屬于殷墟制陶技術綜合研究的一部分。2011年-2012年,我們完成了殷墟灰陶器的制作與燒制技術的研究輧輷訛。在此基礎上,2013年我們開始了殷墟白陶器的研究工作,首先對以前學者關于殷墟白陶的研究成果進行了系統梳理,同時展開了考古資源調查,找到了殷墟白陶的原材料產地。接著我們開始著手制作和燒制白陶器,以考古復原實驗的方法來了解商代白陶器的制作和燒制技術,至2016年白陶燒制成功。經過四年的摸索,我們基本掌握了殷墟白陶的制作工藝和燒制技術。

考古復原實驗是了解古代技術非常有效的方法,實驗過程本身就是不斷探索古代技術的過程,只有通過反復實驗,我們才能更多地發現問題,更好地解決問題。我們三次建窯即是如此。在燒制過程中,我們發現陶窯的結構直接影響窯室溫度的提高,為提高窯室溫度,達到燒制白陶的要求,我們不斷地對原來燒制灰陶器的陶窯結構進行改造,很好地滿足了燒制白陶的溫度要求。我們六次燒制白陶器更是如此,在燒制過程中,我們發現白陶器與火焰接觸到的部位容易變色,而且接觸到的火力越強,變色越深,還有因窯箅坍塌而掉入火膛內的白陶器顏色更深;但是那些放在匣缽內的白陶器,基本保持原色不變,匣缽密封得越好,燒制的白陶器越純正。這些足以說明殷墟白陶器應該是放在匣缽內燒制完成的。即便沒用匣缽,也需要密封起來燒制。