臺州三面環山,一面靠海,地域上相對封閉,在長期的歷史發展進程中,形成了鮮明的地域文化與社會習俗,與此相應,臺州窯也有著相對獨立的發展脈絡,且形成了一定的風格。

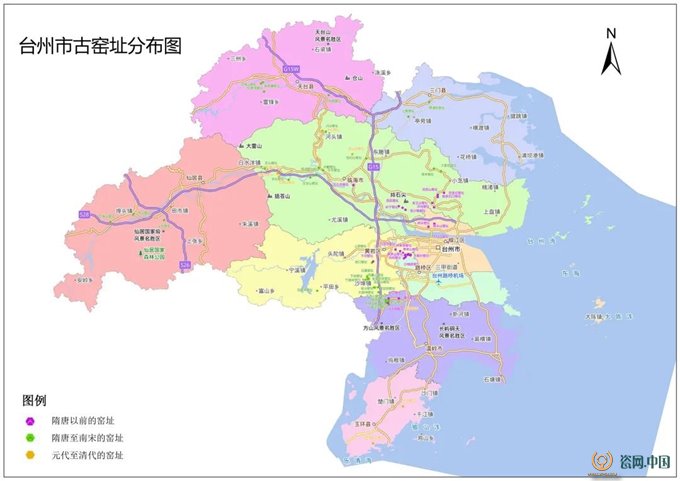

臺州市古窯址分布圖

早在萬余年前的新石器時代,臺州先民就開始在此繁衍生息。臺州境內也遺存了大量先民們日常使用的陶制品,主要以夾炭陶、夾砂陶為主,還有泥質灰陶、黑陶,器形有罐、壺、鬲、釜、鼎、豆、盤、缽、杯等。

下湯遺址新石器時代雙耳紅陶罐

紅陶短頸罐 下湯遺址新石器時代

峙山頭遺址 上山文化晚期雙耳罐殘片

商周時期,臺州境內人口數量增多,加之大量徐國后裔遷入臺州,土地得到進一步開發,社會經濟有了較大發展。臺州陶瓷生產規模擴大,面貌更加豐富,并呈現出了以印紋陶和原始青瓷初為主體形態的文化特征。尤其是小人尖遺址出土的釉下拍印曲折紋的原始青瓷器,胎體堅實,器型規整,是由陶向瓷過渡這一漫長過程中的歷史見證。

西周原始瓷印紋罐

西周原始青瓷簋

臺州地區在春秋時屬越地,戰國時屬楚,為越族的一個分支甌越居住區。這一時期,臺州生產力有了長足進步,各地墓葬及生活區遺存的印紋硬陶和原始青瓷標本眾多,器形有罐、壇、缽、碗、杯等,紋飾有網紋、方格紋、米字紋、回紋等,體現較高造型裝飾藝術及制作水平。

戰國麻布紋陶罐

戰國麻布紋雙系陶罐

秦漢時期,隨著土地開發的不斷深入以及與北方中央政權聯系的日益緊密,臺州地區的經濟與生產力水平有了顯著提高。反映在陶瓷生產方面也有了長足的進步。從考古發現及實物分析,這一時期臺州陶瓷發展突出體現為兩大方面:其一,西漢初期以溫嶺大溪為中心的具有甌越特色的陶瓷;其二,東漢晚期印紋硬陶技術的高度成熟與青瓷器的出現。

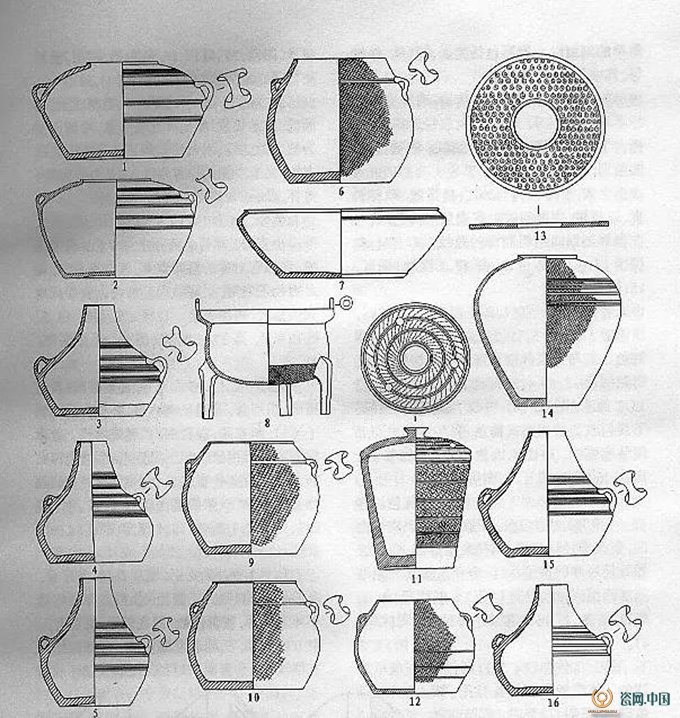

溫嶺塘山一號墓出土的隨葬器

六朝時期,臺州窯陶瓷生產規模大,燒造工藝先進,產品質量高、類型豐富,迎來了臺州窯陶瓷發展史上的第一個高峰。這一時期,臺州窯場眾多,在靈江下游以臨海郡城章安為中心,分布著臨海溪口、臨海涌泉、路橋埠頭堂等幾個窯址群,共二十多處窯址。

浙江省文物考古研究所研究員朱伯謙在《浙江古代瓷器研究》一文中指出:“地處浙江東南沿海的臺州地區,以往發現窯址很少,好像是三面包圍的無瓷區,經近年來文物普查,在天臺、仙居、三門、臨海、黃巖和溫嶺等縣市相繼發現了東漢至宋代的大量窯址群,證明臺州有悠久的燒瓷歷史。”

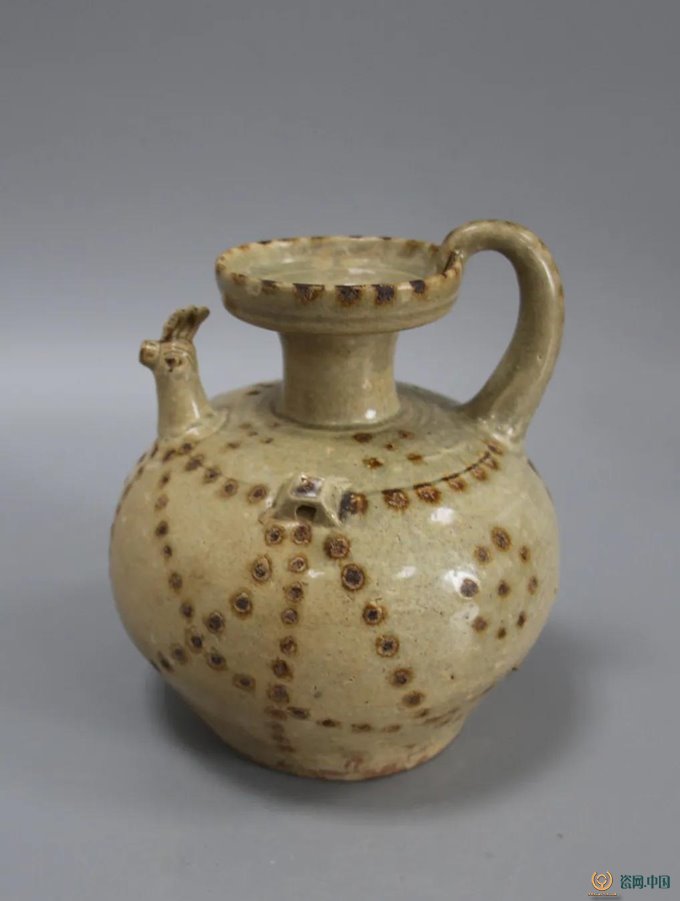

東晉點彩雞首壺,高24厘米,口徑9厘米,底徑11厘米

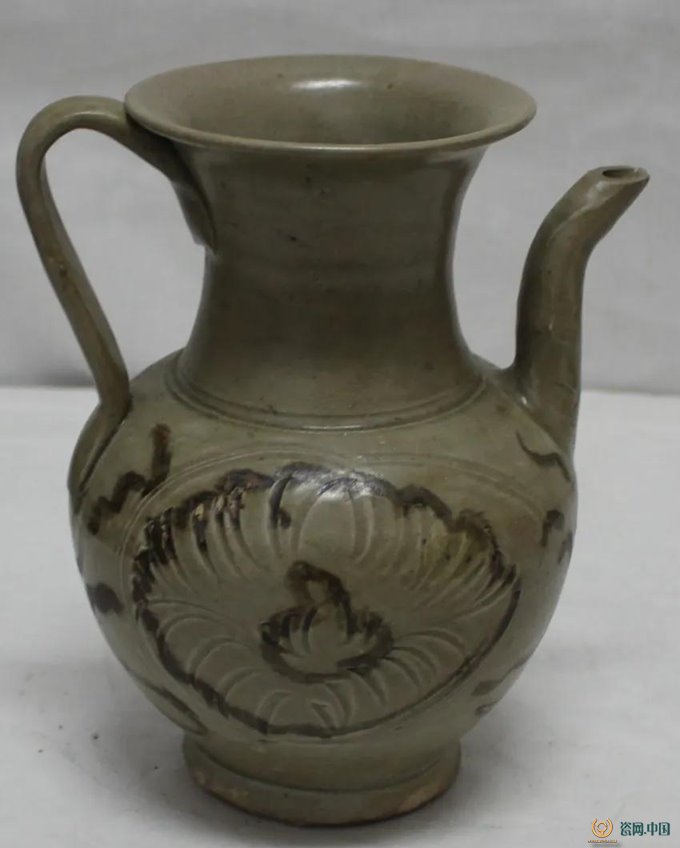

隋唐時期,隨著臺州的政治、經濟格局向西、向南遷移。臺州的陶瓷業中心也由章安的回浦河轉到臨海附近的靈江兩岸,路橋埠頭堂轉到溫嶺大溪下員山。大溪窯青釉彩繪的成就主要表現在:一是用褐彩在青瓷上描繪精巧的裝飾圖案和美術繪畫。二是大量采用褐彩結合刻劃花的手法,在壺、瓶、罐的肩腹部,先刻劃寫意的花卉紋,再在紋飾的陰刻線處施以褐彩為地,產生獨具地方特色的視覺效果。

兩宋時期,隨著社會經濟地發展,官民對瓷器需求量的增加以及出口海外的需要,大大促進了臺州陶瓷生產的發展,臺州青瓷迎來了燒造的高峰。沙埠青瓷窯址發現于1956年,1963年被浙江省人民委員會公布為第二批省級文物保護單位。2019年被國務院確定為國家級文物保護單位。

黃巖沙埠窯遺址

沙埠窯產品可分為青瓷和醬釉瓷兩類。青瓷產品種類有碗、盤、罐、執壺、盞托、碟等,紋樣裝飾豐富,尤以嬰戲紋、鸚鵡紋等最具特色。

北宋沙埠窯青瓷刻花鸚鵡紋盤標本

各式鳳凰紋

北宋沙埠窯青瓷熏爐

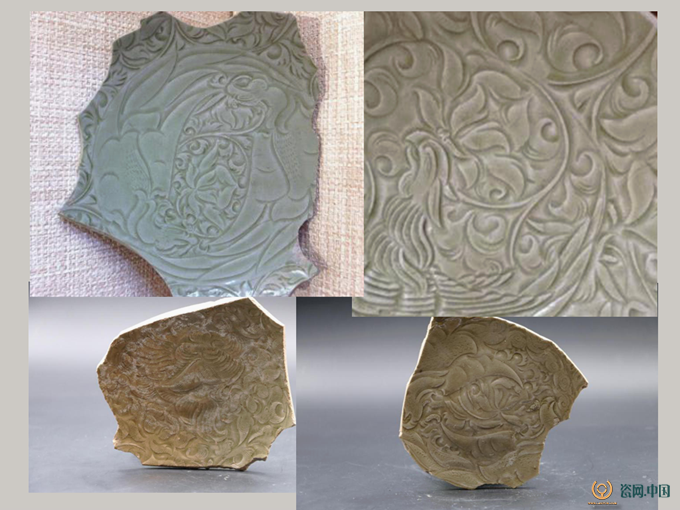

梅浦窯址眾多,古時候相傳該處有稱“三十六支窯”,其最盛時大約有窯場60余家。梅浦與許墅窯所燒造器物種類比較豐富,五代至宋以后,其燒造的技術工藝日漸精巧,瓷土的淘煉精細、胎體細膩干凈;修胎工藝規整、挺括、勻薄;刻劃花工藝精致靈動;釉質光潤緊致,釉色青翠,器形與品種也越來越多。

北宋許墅窯覆葉紋果形蓋盒

臺州窯陶瓷燒造的歷史漫長,發展脈絡清晰,從東漢至唐宋,每個時期都有隨著政治經濟中心轉移的核心窯場或窯群。本次展覽宗旨,即明其源流、顯其特色、定其高度,以擴大影響,讓臺州青瓷走進大眾,使更多的人了解臺州的青瓷文化;讓臺州青瓷走出臺州,使國內學術界認同臺州的青瓷成就。(展覽地點:臺州市博物館四樓展廳)