聽到龍泉窯,大家可能就會想到這是浙江龍泉生產的一種瓷器。其實龍泉這個地方不但瓷器非常有名,還有一個東西非常出名。龍泉原名“龍淵”,相傳因古越國鑄劍名師歐冶子,在龍泉秦溪山下,劍池湖畔,鑄成“龍淵”劍而得名。唐武德三年(620),因避高祖李淵諱,改“龍淵”為“龍泉”。宋徽宗宣和三年(1121),改名“劍川”。宋紹興元年(1131),復名“龍泉”,沿襲至今。龍泉自宋代以來歷屬處州府,現屬麗水地區。古時候都以地方名稱命名一個瓷窯系名稱,龍泉就這樣叫出名了。

古代龍泉窯的審美靈感和法則,我總結為:“道法自然,詩意龍泉”。這兩句話道出了龍泉窯的精韻。他的產品道法自然,像詩一樣的美。他來自自然,取之自然,融入了自然之法則,對天地自然之敬。

我們知道在浙江還有一個窯非常有名,叫越窯。也就是現在的紹興地區有個地方叫上林湖,也是個山水都非常美麗的地方,他這里生產地瓷器,它的釉色如湖水一般的靜謐而碧波蕩漾,有流動之感。龍泉窯來自越窯血脈,而成為獨特的自我,更有青山綠水之靈氣。梅子一般的青綠可餐,粉嫩的淡色粉青則如月光下的幽雅。這就是我們說的龍泉窯在鼎盛時期燒制出來的梅子青釉和粉青釉的解釋。

龍泉窯的發展歷史可以稱之為是千年窯火。從三國兩晉時期一直燒到清代民國為止。

三國兩晉時期

這個時期龍泉窯沒有形成自己風格的產品,與周邊地區窯口產品雷同,窯業規模不大。

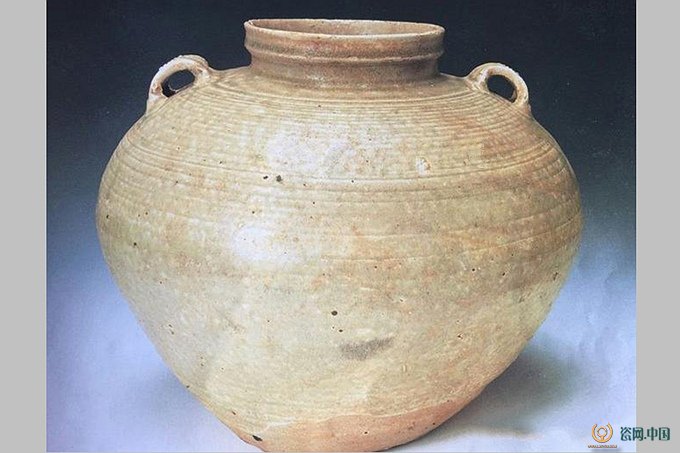

三國 龍泉窯弦紋三系罐

這是龍泉窯三國兩晉時期生產的一件青瓷——雙系罐,是在麗水縣松陽出土的。所以說龍泉窯在三國兩晉時期開創,它生產的產品跟越窯很類似,幾乎很難區別出是越窯還是龍泉一帶生產的青瓷器。

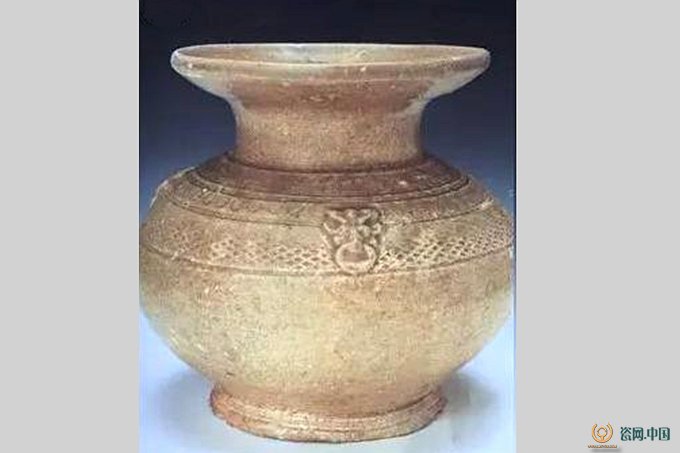

西晉龍泉窯唾壺,浙江遂昌縣云峰鎮墓葬出土

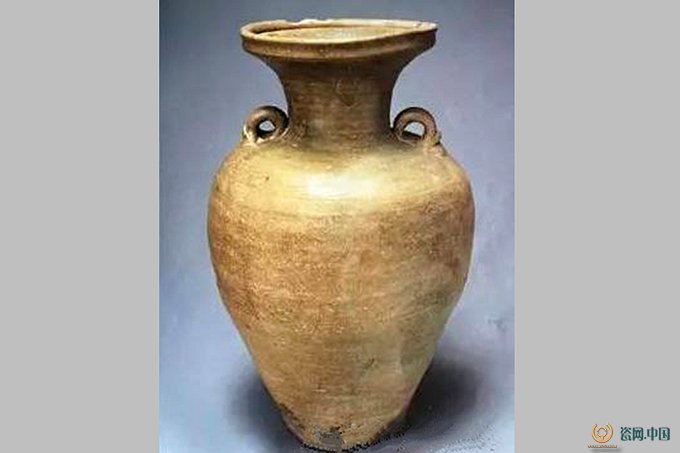

南朝龍泉窯雙復系盤口壺

這兩件,一件是西晉龍泉窯唾壺,這是在浙江在瑞昌縣云峰鎮出土的,這是當年朱伯謙老師考古發掘的,有明確紀年,很像越窯,但它不是越窯生產的,而是在龍泉窯生產的。到了南朝時候,龍泉窯生產的雙系的盤口壺,也很像越窯,但跟越窯中心產區的越窯比較還是有區別的,龍泉窯在初期的時候跟越窯一脈相承,是越窯的一個分支。

隋唐時期

唐代甌窯的興隆對龍泉窯產生一定影響,甌江邊的呂步坑窯址證明了它的存在價值。甌江是從麗水地區流往溫州出海的江。當時在隋唐時期甌江,兩邊有許多青瓷窯場,稱之為甌窯。溫州考古也做過相關的考古發掘整理,知道了當年甌窯的一個面貌。在麗水地區,龍泉范圍內甌江邊的的”呂步坑”窯,證明了他的存在價值,這個窯當年做了考古發掘,從這個窯發掘情況來看,龍泉窯受到甌窯的影響是非常之大的,前面我們講龍泉受到越窯的影響,后面到隋唐時代受到甌窯的影響。這個時段里面,龍泉窯也沒有形成自己的風格,還是在地上走。我們來看看龍泉窯早期在隋唐時期的作品是怎么樣的面貌。

唐龍泉窯玉璧底碗,現藏麗水市博物館(越窯風格)

這件是隋代的龍泉窯玉璧底碗,我們知道隋唐時代,包括北方的邢窯,南方的越窯,大部分的碗,碗底都呈這樣的形狀——玉璧底,這件典型的隋代時候龍泉窯碗碗底也一樣,也是玉璧底,但他的有釉色和造型跟北方的邢窯南方的越窯是區別的,給大家舉個例。

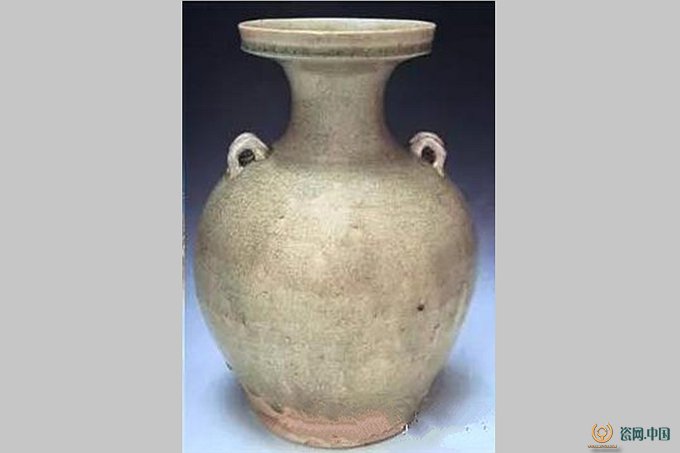

隋龍泉窯三系盤口瓶

唐龍泉窯雙系盤口壺,1987年浙江省慶元縣出土

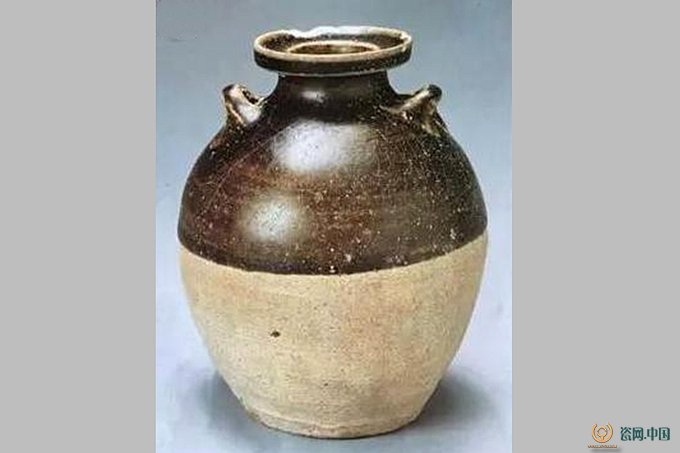

唐代龍泉窯黑釉雙系罐,也是這個時期標志性藏品,在唐代的時候在越窯下面,像浙江的德清窯就生產黑釉,這個時期龍泉窯也生產黑釉雙系罐。

盤口壺是在1987年浙江麗水地區下面慶元縣出土的雙系盤口罐,確實非常像越窯,唐代越窯產品很接近,這件也是龍泉窯生產的薄釉厚胎,窯溫不高的青瓷器,還沒有形成自己的風格,跟著越窯、甌窯后面的一個窯廠。

五代到北宋早期

淡青釉的出現,龍泉窯有了新的生命誕生,有自己的風格特征形成。這是龍泉窯青瓷的第一步。

淡青釉的重要特征是:胎骨堅薄勻稱,胎色白,薄質堅,造型規整端巧,制作精細講究,器表刻花線條纖細,罩以淡青色的薄釉,器底大多滿釉,采用泥點加墊圈支燒。器類品種多樣,壺、瓶、罐、盤、碗等均有發現。

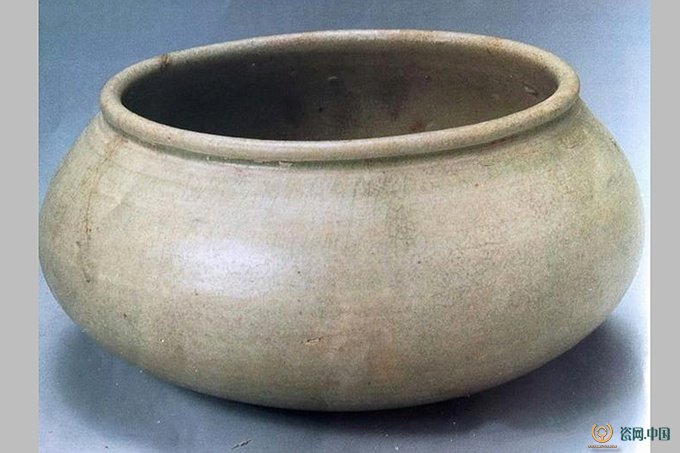

五代十國龍泉窯缽 現藏麗水市博物館,這個時期的釉是五代早期的,還是有越窯的影子。

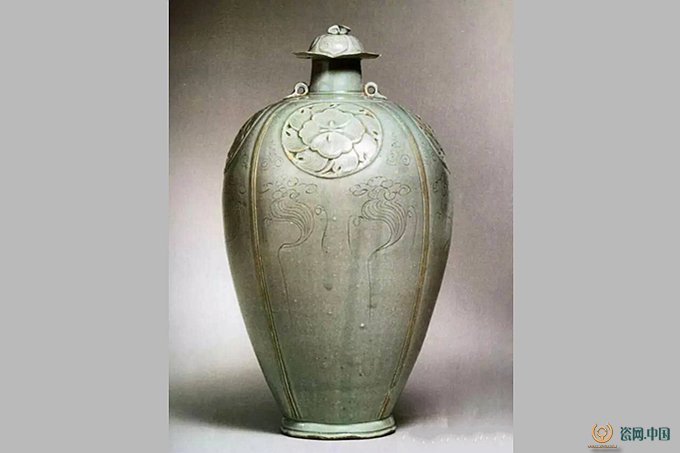

五代/北宋龍泉窯貼團花刻劃卷草云紋梅瓶 高39.5厘米

這件五代至北宋早期的梅瓶,非常有代表性,這個釉就是我們講的淡青釉時期,龍泉窯有自身的一點點新的特征,他有自身的特征出來了,這個梅瓶就是一個代表作。這個梅瓶從圖片我們可以看到釉色、造型都非常之美。五代時期五代的晚期,正確的說北宋早期,這個時期龍泉窯已經出現了這么高的技藝,這只梅瓶尺寸不小,39.5公分,曾經在佳士得1996年春拍拍到480多萬。佳士得拍這件梅瓶的時候,我查了一下,他標“越窯”,五代北宋早期的龍泉窯產品很多國際拍賣行都標記為越窯,他們不知道龍泉窯在這個時期已經做出這么精美的器物。

五代時期,龍泉窯有秘色之稱,這個時期跟越窯一樣,越窯這個時期也有秘色之稱。宋代莊綽《雞肋編》載:“處州龍泉縣多佳樹,地名豫章,以木而著也……又出青瓷器,謂之秘色,錢氏所貢蓋取于此。宣和中,禁庭制樣須索,益加工巧”。這段話就告訴我們龍泉窯這段時期也出青瓷,這是宋代人記載的,謂之秘色,我想他指的“秘色”也指在五代或北宋早期這個時候,和越窯的秘色瓷相對應的。“錢氏所貢蓋取于此”就是說當年的越窯,越國要上貢,所以在龍泉也同時也燒造秘色瓷上貢,這段文獻也就證明了龍泉在五代北宋早期也稱之秘色是有歷史依據的,經過實物考證也證明了這一點的。

有收藏者曾獲得一淡青釉四系罐標本,外壁釉下有銘文:“天福元年重修窯爐試燒官物大吉”。天福元年即公元936年,天福系后晉高祖石敬瑭年號,金村和上垟窯址中都出現過“天福”紀年的殘片和窯具。這說明很可能早在五代中期,吳越國錢氏就已把龍泉窯作為“官物”的燒造點,龍泉青瓷是越窯青瓷之外的另一種“秘色瓷”。這件梅瓶作為代表代表性作品可以做一個佐證。這件瓜紐蓋大梅瓶,豐滿厚實,飄逸如仙人肅穆。03年香港蘇士比拍了一只,400多萬。

這個梅瓶當年還上過我的手,我話外講個故事。80年代末時候,在浙江出土了一對梅瓶,就是我們剛圖片上看的這只梅瓶,實際上當時是一對。當年沒有很多的收藏家,也沒有很多的古玩商,大多數都是廣東人饒平人,來到浙江、福建、江西收購一些出土文物。那么這對梅瓶出土的時候,這兩個蓋子不是蓋在瓶子上,是放在墓葬的另一處,他們也不知道這個瓶子還有蓋,這些農民就拿著兩個梅瓶賣給了饒平人。饒平人過了兩個月送回來要求退貨,說這個東西是假的,說龍泉窯怎么這么大,不對的要退貨。在退貨的過程中,我就買了下來,而且要求同時買下蓋子,就出現了這樣的帶蓋的梅瓶。過了幾年以后我跟這個饒平人談起這個梅瓶的時候,那饒平人說,沒有蓋子給我,如果蓋子給我,我就不會看錯,不會去退貨了。其實是他們那個時候對龍泉的認識不夠,并不是說有蓋子沒蓋子的問題。其實就是當年對這個五代的龍泉窯太好了,對之認識不夠,把它當成新的退了。這個梅瓶我們留了一只作為館藏。

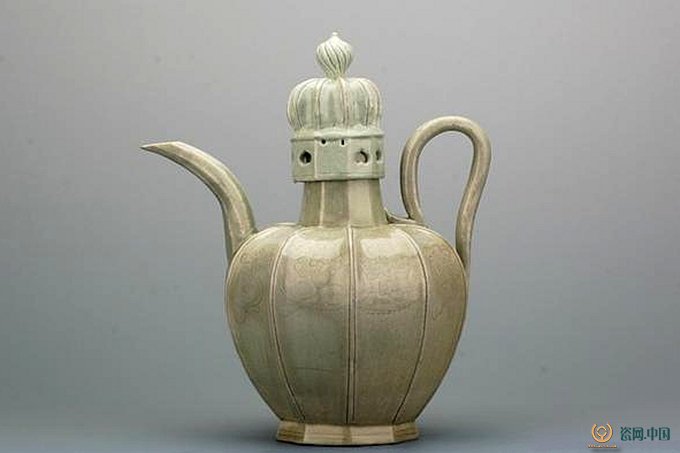

五代時期我還想再舉一件非常有名的龍泉窯的作品——龍泉窯刻劃花卷草云紋十棱執壺,這件東西也是這個時期的代表作。五代時期的龍泉窯,認識它的人比較少,所以我們這些收藏家,研究者或是生意者以后都要注意這一類器物,它其實是非常好的,非常經典的。

五代/北宋 龍泉窯刻劃團花卷草云紋十棱執壺

這把壺的造型非常優美,壺身上十條棱突出,蓋子像皇冠,一圈鏤空,非常精美,也很不容易。

北宋時期

北宋時期,龍泉窯北望耀州,南承越州,有共同之處,又有差異。

宋龍泉窯黑釉盞(受建窯影響產物,慶元縣竹口鎮潘里壟瓷窯燒制)

龍泉窯在這個時期也出現黑釉的盞。形制和建陽窯址的盞造型一樣,但是釉色和胎色不一樣。

北宋晚期是一個神秘時期。龍泉燒出了比汝比定更精美絕倫的黑胎厚釉的神品。

據宋顧文薦《負暄雜錄》窯器條:“本朝以定州白瓷器有芒,不堪用,遂命汝州造青窯器,故河北唐鄧耀州悉有之,汝窯為魁。江南則處州龍泉縣,窯質頗粗厚,宣政間,京師自置燒造,名曰官窯。中興渡江,有邵成章提舉后苑,號邵局,襲徽宗遺制,置窯于修內司,造青器,名內窯,澄泥為范,極其精制,釉色瑩澈,為世所珍。后郊壇下別立新窯,亦曰官窯,比舊窯大不侔矣。余如烏泥窯、余姚窯、續窯、皆非官窯比。若謂舊越窯,不復見矣。”這段文獻把整個官窯情況介紹的很清楚。這里“京師”不是指開封,而是指朝廷。

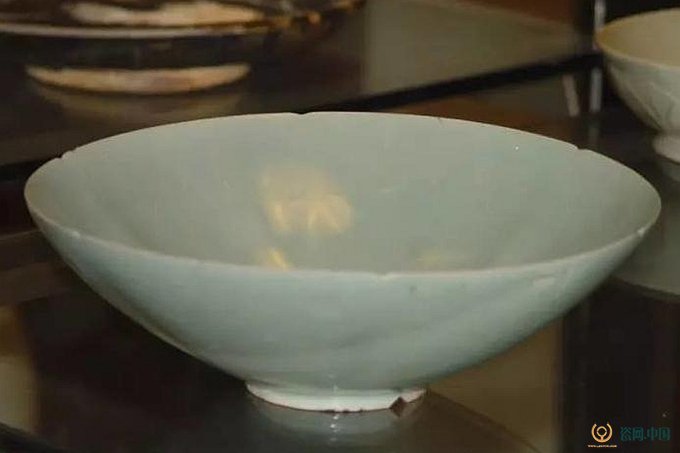

大英博物館“亞歷山大”碗

湖州皇墳山出土黑胎六瓣蓮花碗 現藏湖州市博物館

臺北故宮博物院 宋粉青葵花式碗

這三件實物,第一件為大英博物館館藏的“亞歷山大碗”,張公巷窯生產,被定為汝窯器;第二件為湖州皇墳山出土黑胎六瓣蓮花碗,被定為南宋官窯器;第三件兩岸故宮博物院以及日本都有同類造型的碗,大都誤定為“南宋官窯”器。通過對比大量實物標本得出,這些瓷器真實產地是大窯杉連窯,有出處有遞承。這個時期,龍泉燒制出了這么精美的薄胎厚釉的藏品。

南宋時期

南宋龍泉青瓷成為家喻戶曉的品牌。官民窯各自獨立之故,南宋早期并沒繼承北宋末之產品風格,而是隨民俗風情而制,如出筋碗,粗底而不上釉,厚胎薄釉,透明度高,亮澤,玻化感強,南海一號出水的龍泉窯青瓷中有大量這類出筋碗。順其民窯發展,至中期變成矮足,厚釉,墩實拙樸風格,不似北宋末高格飄逸,細、薄。

2008年香港蘇富比春拍“玉津園”款粉青釉紙槌瓶

我們以這件紙槌瓶為例,日本收藏了一只很有名,底部:“御津園”,曾香港拍賣,價格很高,拍賣行定為南宋官窯,我認為定位錯誤,這類紙槌瓶在龍泉窯的遺址曾經發現很多,胎、釉確為龍泉生產,并不是杭州南宋官窯生產,略懂這兩個窯的人就能鑒別出來,杭州南宋官窯的產品胎質疏松,釉色粉青發藍,龍泉窯的產品胎質堅硬,釉色翠青,或粉青,青的下面不像杭州官窯發藍,而是偏一點點黃色,所以我覺得蘇富比2008年春拍時定為南宋官窯是對龍泉窯的一種抬舉,說明龍泉窯的產品超過了南宋官窯的產品,比南宋官窯的產品還要美。

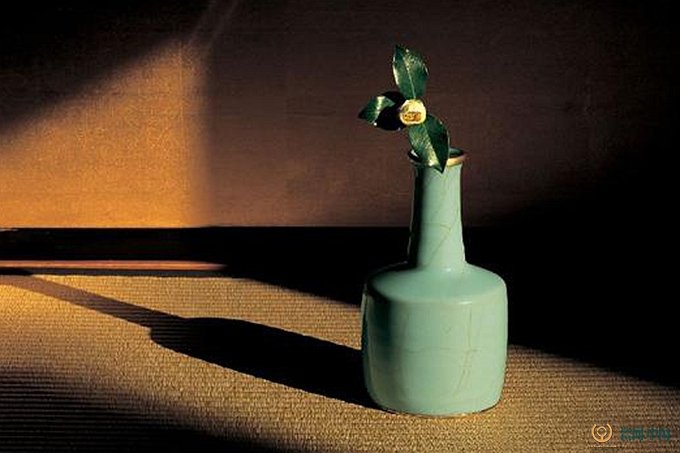

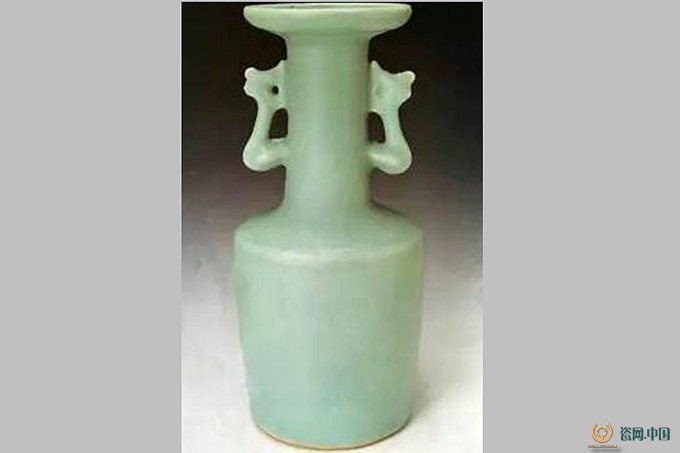

到了南宋中晚期,龍泉窯的梅子青釉和粉青釉出現,這一時期很注重釉面的效果,造型上不如北宋晚期的汝窯、定窯,注重了釉面釉色的肥美,特別是龍泉窯的梅子青釉肥嫩而青翠,粉青釉淡雅而幽靜,這一時期的特征就是注重了釉面的效果,晶瑩無暇,把瓷器做成如玉器一般如冰似玉的效果。

南宋龍泉窯鳳耳瓶 現藏松陽博物館

這件鳳耳瓶有個故事,80年代末時,有小部分廣東古董商到了浙江山區,帶著村民去山上盜墓,這件瓶子就是當年盜墓出土的,當時還不是偷偷摸摸晚上去挖,而是白天雇了幾十個人到山上盜墓,被村民舉報,派出所前來圍堵,廣東人帶著鳳耳瓶在中巴車上被截獲,所以今天才能在松陽的博物館見到這件鳳耳瓶。這件鳳耳瓶非常典型,是第一件發行了郵票的鳳耳瓶。這種瓶式很迷惑,一直都以為是龍泉窯的產品。

當時龍泉窯為什么會出現這樣帶耳朵的瓶式?除了上面看到的鳳耳,還有一些是龍耳、魚耳,在同樣南宋中晚期,其他窯口是沒有這種瓶式的,為什么龍泉窯單獨會燒造這樣的造型?我曾經一度很迷惑,后來看了一些資料,特別是看了深圳考古所所長的一篇論文,在臺北故宮院刊發表的一篇論文講“花器”,中國歷史上中國的插花的演變,各個時期的花器的用途,我對鳳耳瓶有了新的認識,在宋代的文人,點茶、插花、掛畫都是世間閑事,非常流行,插花是這一時期特別是文人插花,自己欣賞,非常流行,所以龍泉窯就生產很多這樣樣式的花瓶,用來插花。通過看到這篇論文,插花分兩種,一種是供養插花,一種是自賞插花。帶耳朵的這類瓶式,大量出土都是成雙成對。由于當地的習俗,人死后的供養,所以成對,左邊一支,右邊一支插上相同的花,進行供養。這類帶耳朵的龍泉窯器物,當時都是用于供養插花。比如寺廟中、佛前,都是供養插花。前面見到的那件龍泉窯紙槌瓶,沒有耳朵,市場上也非常多,這種瓶不是供養插花用,是屬于自賞插花用花器,南宋時期文人士大夫喜歡用。比如四川遂寧出土的大量瓶式都是南宋晚期的產品,其中也有鳳耳瓶、紙槌瓶、盤口瓶等。總之此時期有兩種花器,插花也分成兩類。

文/葉英挺 麗水市處州青瓷博物館創辦人、館長