龍,是中國古代一類神物,常被統(tǒng)治者用來象征天子,有時也會走下神壇,到民間游一遭。有一種顏色,自古表征地母,與母親河同姓,與中華先祖同德。明清時期,它比龍有著更加專制的應用和身份象征,它就是黃色。

黃色在中國一向是“帝王之色”,明清時期燒出了真正意義上,鮮明亮麗的黃釉瓷,自出生之日便被宮廷壟斷,嚴格規(guī)定,只有帝王才有權使用。那么高貴,神圣的黃色,不想掉腦袋凡人離它遠點……

其實,黃釉器具從商朝就開始冒泡了,初為黃釉陶,至唐宋,黃釉瓷已有自己體系,只是釉色灰暗,不夠黃,是黃的不純正。

到明永樂,黃釉瓷才真正蛻變,釉色鮮艷奪目,氣質高貴非凡。當然,這樣的美色很快就被皇帝發(fā)現(xiàn)了,并將其藏于宮廷。連太后和娘娘們也愛上它,因為能擁有它已是一種尊貴身份的象征。

咱先來瞧瞧《明英宗實錄》,正統(tǒng)十一年(1446年)時令:“禁江西饒州府私造黃、紫、紅、綠、青、藍、白地青花瓷器……首犯凌遲處死,籍其家資,丁男充軍邊衛(wèi),知而不以告者,連座。”其中放在第一位的就是黃釉瓷,它夠橫。

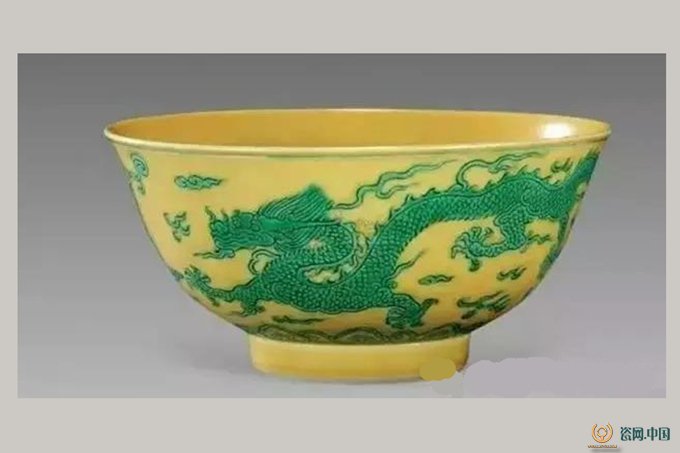

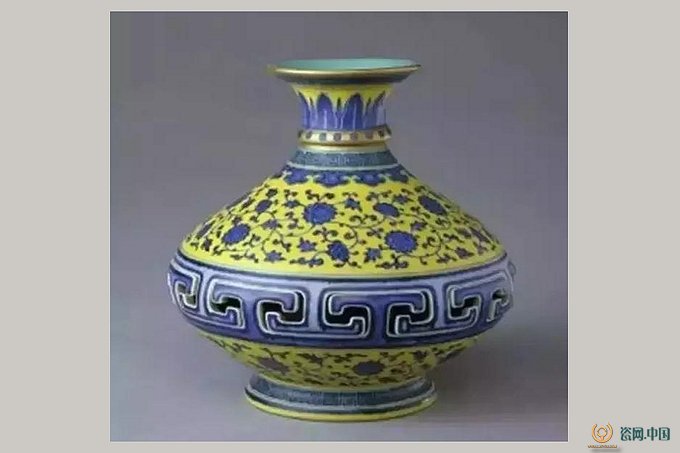

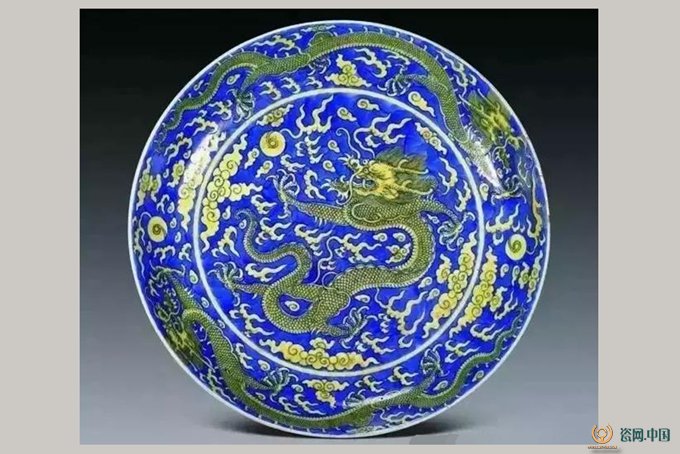

史料記載,明清時,全黃釉瓷只有皇帝,太后和皇后能用。往下數(shù),皇貴妃用“白里黃釉瓷”,貴妃、妃就用“黃地綠龍瓷”,嬪用“藍地黃龍瓷”,地位再低級,就與“黃”無緣的,黃釉瓷的霸道和尊貴簡直是瓷中無敵。

乾隆皇帝更是位“黃控”達人,“落選之次色內有黃器,并五爪龍等件,民間未便使用。”在殘次瓷器處理上,乾隆皇帝批復說:有五爪龍的殘次品在地方上處理就算了,黃釉瓷的殘次品一定要拿回宮中銷毀,不容他人褻瀆了。

乾隆皇帝對五爪龍器都可以放過一馬,但對黃釉瓷的控制絲毫也不放松,黃釉瓷在宮中的地位由此可見一斑。

還好現(xiàn)在是社會主義國家,民主自由,喜歡啥顏色,隨便挑,黃色也不例外,不用擔心自己的小腦袋會搬家。話說回來,其實,外面世界怎樣看還是次要,色彩高低貴賤之分,關鍵還看自己。

明清之前,黃釉瓷最多算是游擊隊,多虧陶瓷大軍的不懈努力,黃釉瓷才得此殊榮——帝王專寵,但也帝王溺愛,現(xiàn)存數(shù)量極少。

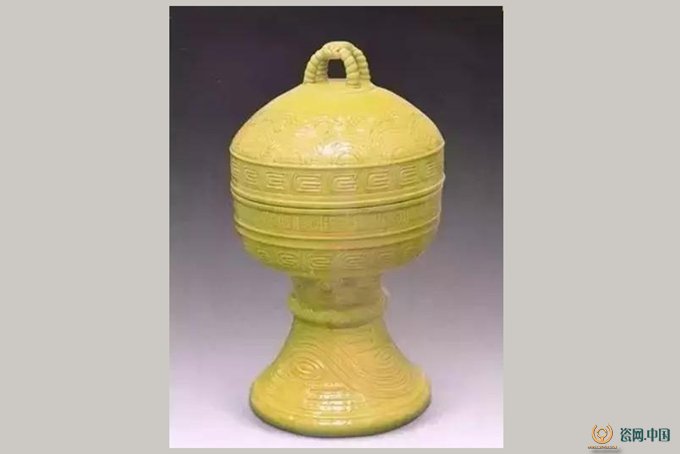

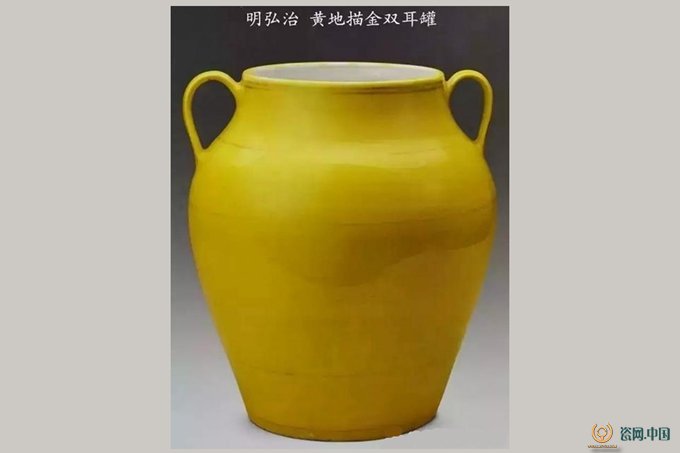

明弘治時期的嬌黃釉,更令很多人淪陷,施釉時將釉汁澆在瓷胎上的,稱為“澆黃”釉;又因它的釉色嬌嫩滋潤,光亮如雞油,又稱為“嬌黃”或“雞油黃”,胎質細膩,暖暖的蛋黃色,再說都有食欲了。

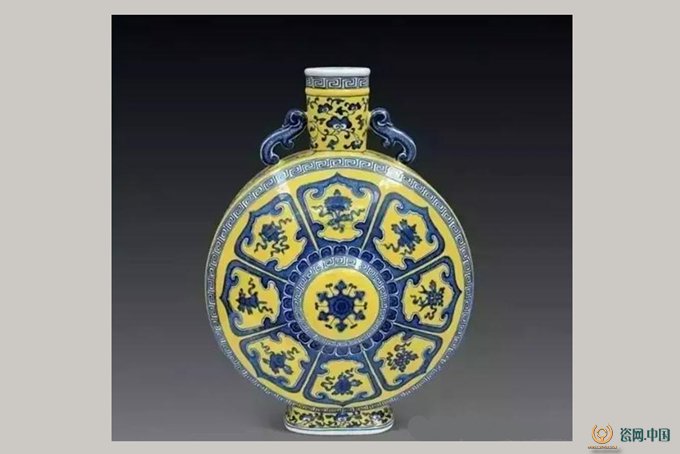

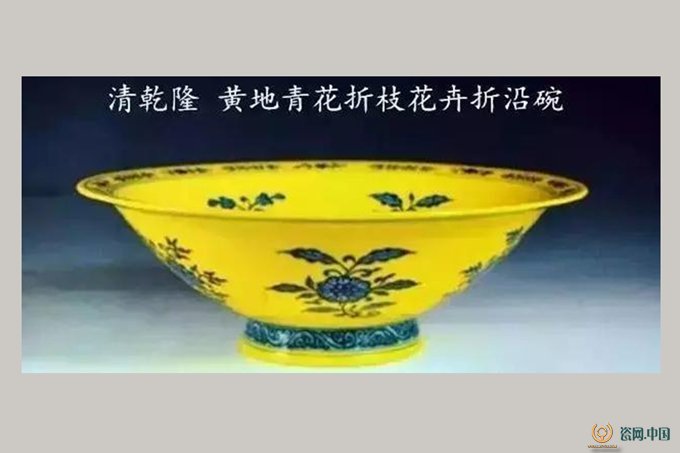

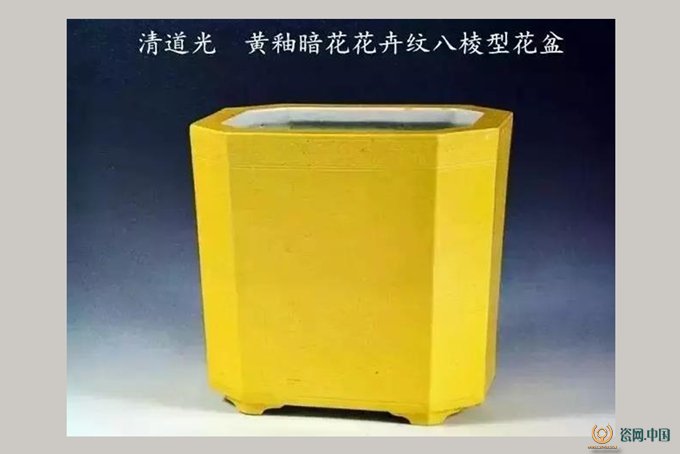

清代的黃釉瓷,不僅造型完美,做工精細,更有十足的皇家氣派,而且不斷有新釉色創(chuàng)燒出來,如蜜蠟黃、檸檬黃等,讓人耳目一新。

乾隆之后,皇權走向衰落,黃釉瓷也不例外,不管黃色遭遇了怎樣的誤解,但暖暖的黃色還是魅力無限,得以保留至今的黃釉瓷,更是堪稱無價寶,現(xiàn)在已很少見,這也“多虧”黃控帝王們的努力,寧毀,不存民間,見之,惜之。