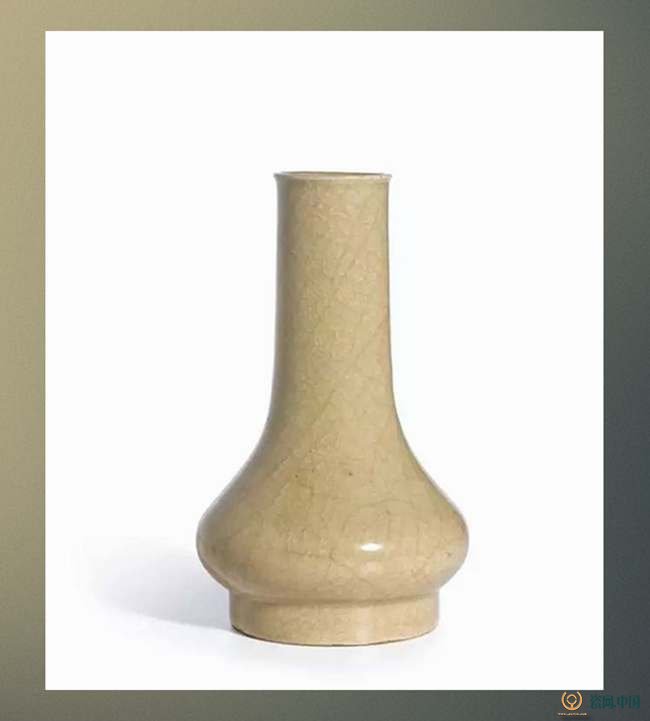

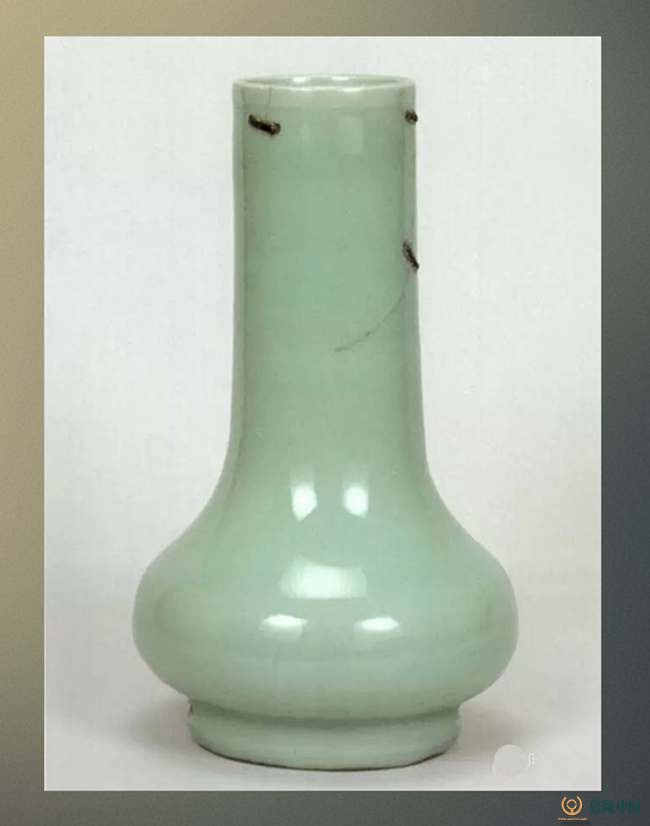

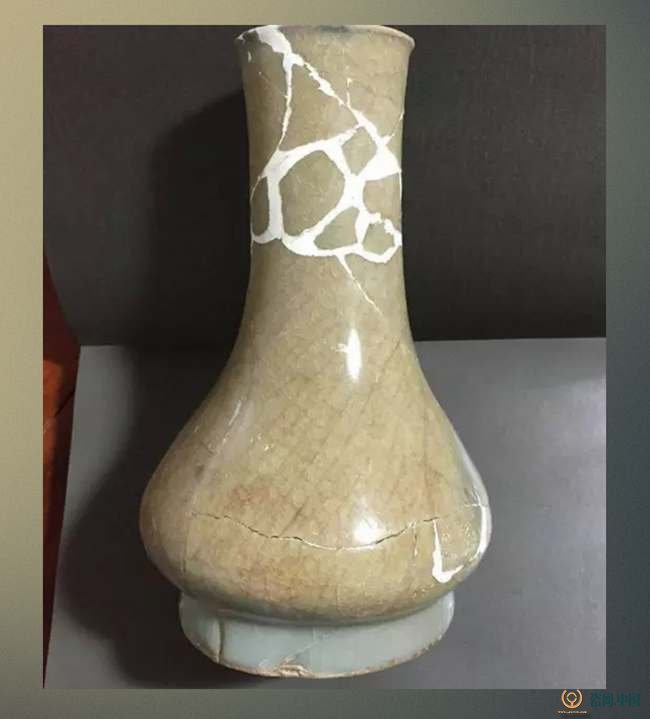

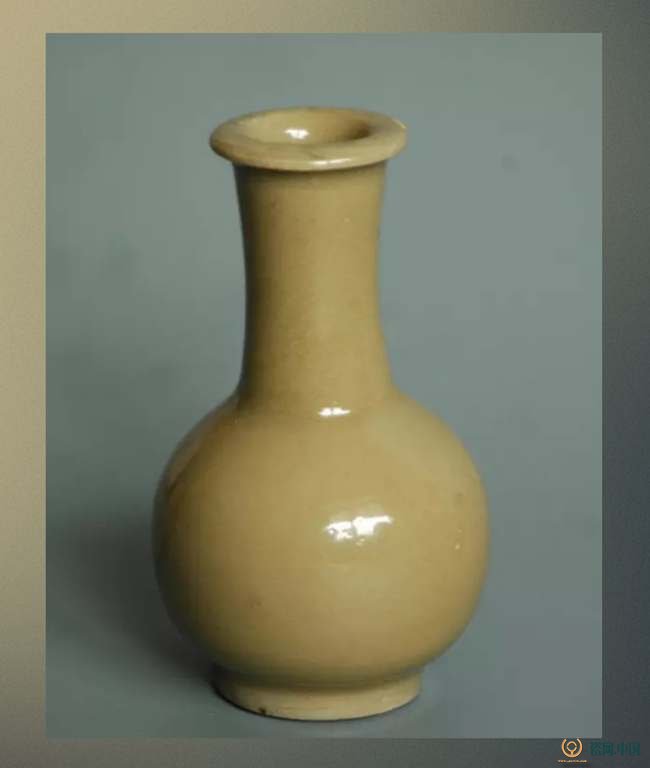

此件“南宋官窯米黃釉直頸瓶”系2015年倫敦蘇富比春拍0032號拍品(高21.5公分),成交價高達108.5萬英鎊,折合人民幣1千多萬。對于該瓶的品質(zhì),毋庸置疑,造型優(yōu)雅,黃釉冰裂天成,無疑是一件佳器,但將之定性為“南宋官窯”筆者認為有待商榷,這類直頸瓶于龍泉窯中比比皆是,不勝枚舉,而南宋官窯中卻寥寥,很是少見。

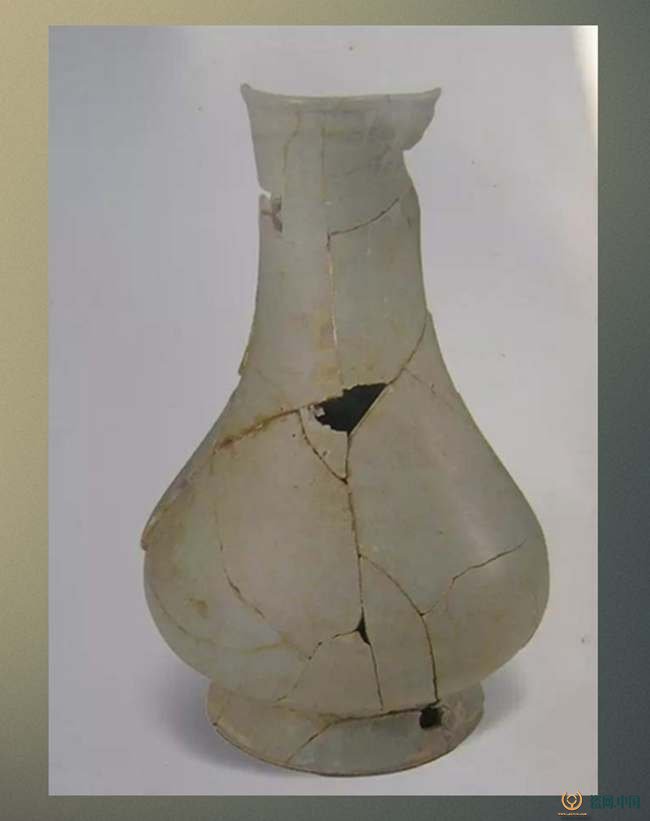

杭州發(fā)現(xiàn)的兩處南宋官窯遺址,無論老虎洞修內(nèi)司官窯還是烏龜山郊壇下官窯,均未發(fā)現(xiàn)過完全一致的直頸瓶造型殘片,最為接近的一例是老虎洞官窯遺址出土的穿帶瓶殘器(高24.2公分,見下圖)。兩相對比,區(qū)別很明顯,老虎洞瓶口部微撇,圓唇,束頸,頸部較粗,圈足較高且外撇,足壁開有橢圓形穿帶孔。

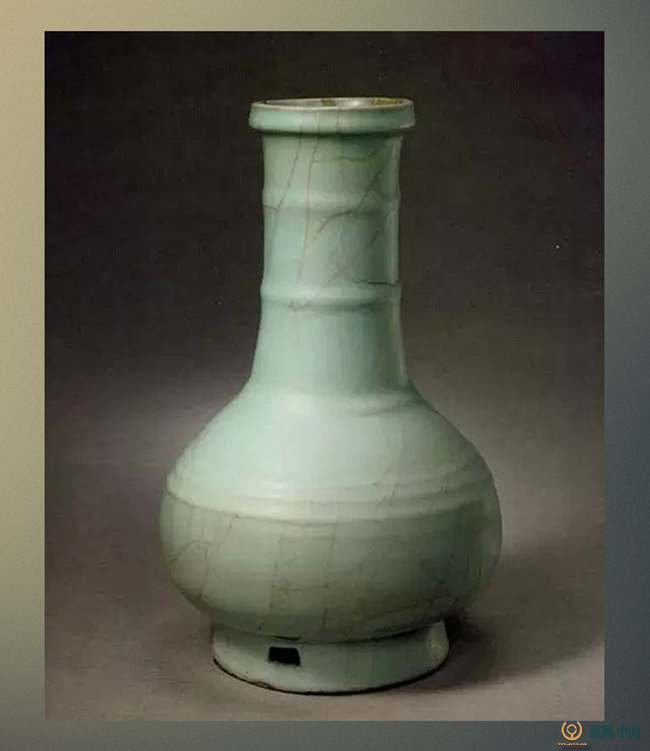

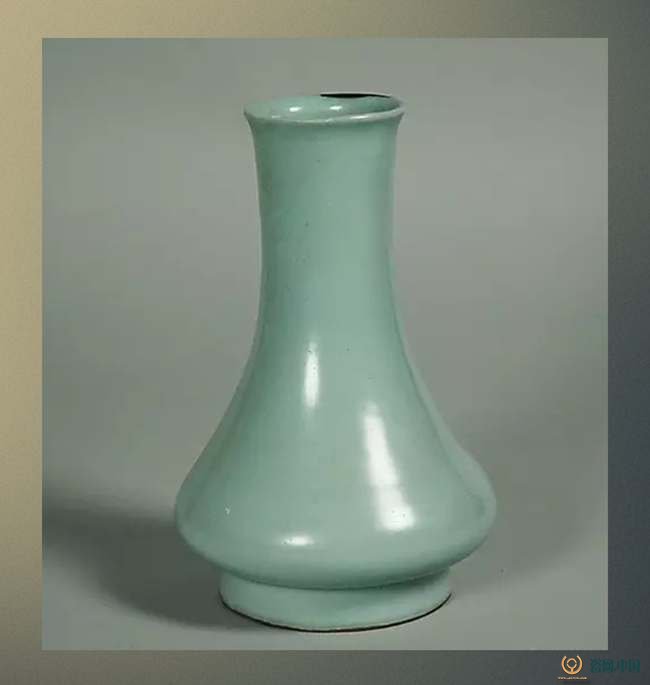

另有一例稍為接近的造型是北京故宮博物院收藏的“宋官窯青釉弦紋瓶”(高33.6公分,見下圖),該瓶式樣仿漢代銅器,洗口,長頸,圓腹,高圈足,足壁兩側(cè)各有一長方形扁孔可供穿帶,頸至腹部凸起7道弦紋。造型古樸典雅,厚釉在濃黑鐵骨的映襯下顯得凝厚深沉,釉面片紋疏朗大氣,加之尺寸,整器碩大雄渾,有錚錚之質(zhì)。此器是宋代官窯瓷器的代表作,與蘇富比米黃釉直頸瓶之風格氣質(zhì)絕不相類。

這兩例南宋官窯穿帶瓶造型古樸典雅,厚釉在濃黑鐵骨的映襯下顯得凝厚深沉,有錚錚之質(zhì),加之尺寸較大,整器碩大雄渾,與蘇富比米黃釉直頸瓶之風格氣質(zhì)絕不相類。

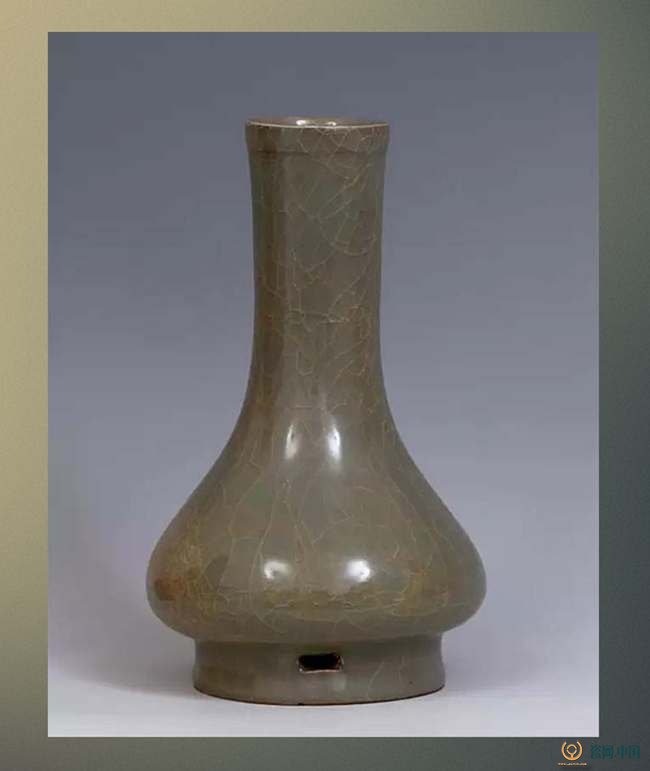

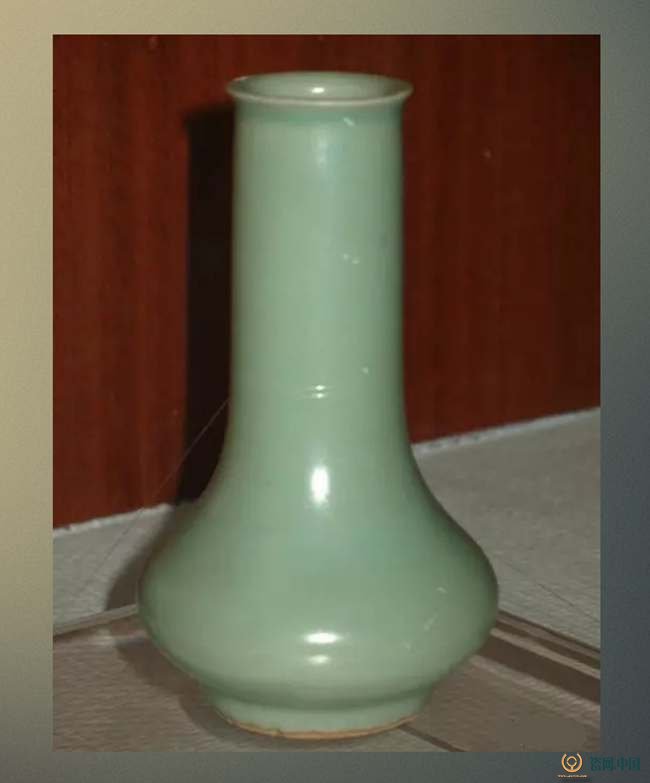

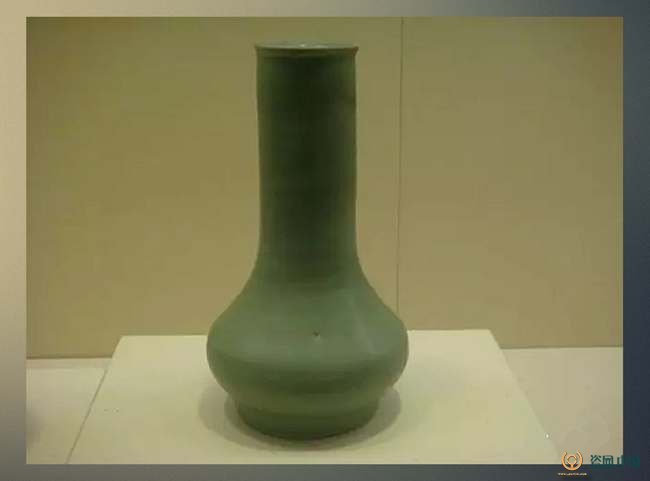

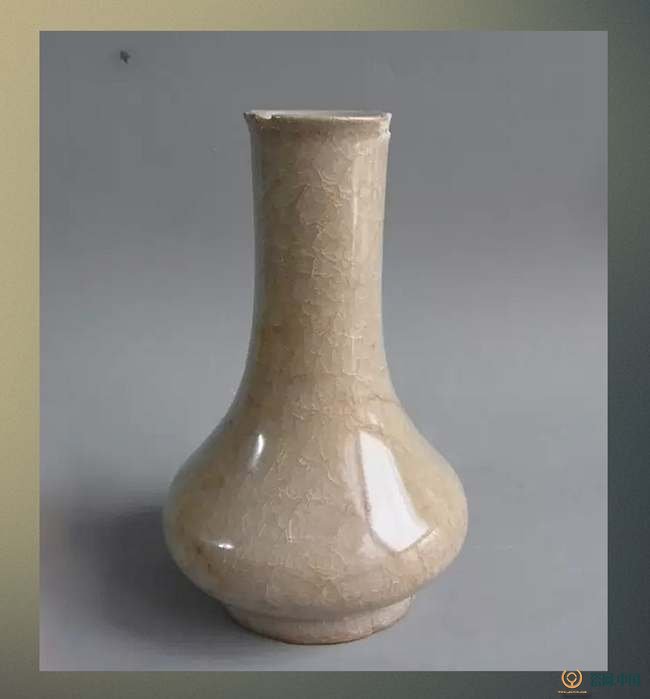

反觀南宋龍泉窯,直頸瓶系經(jīng)典造型之一,傳世器良多,大窯一帶窯址也找到過不少可資參照的殘器,白胎、黑胎兼具。知名度較高的例子如四川遂寧窖藏,韓國新安沉船都有龍泉窯直頸瓶,均可作斷代之標準器。經(jīng)過比對多例龍泉窯直頸瓶發(fā)現(xiàn),其造型還可據(jù)口頸部分之小異一分為二:直口式和撇口式。直口式,直口平唇,口沿下凸起一周弦紋,此式直頸瓶圈足較高,足壁兩側(cè)開一對長方形穿孔,見下圖。

南宋龍泉窯黑胎穿帶直頸瓶 高19.8cm

遂寧窖藏出土南宋龍泉窯穿帶直頸瓶

大阪市立東洋陶瓷美術(shù)館藏南宋龍泉窯長頸瓶 高22.8厘米

撇口式有兩種,一種頸部較直且長,“南宋官窯米黃釉直頸瓶”無疑屬這一類造型,見下圖。

四川遂寧窖藏出土南宋龍泉青釉直頸瓶

韓國新安沉船龍泉窯直頸瓶

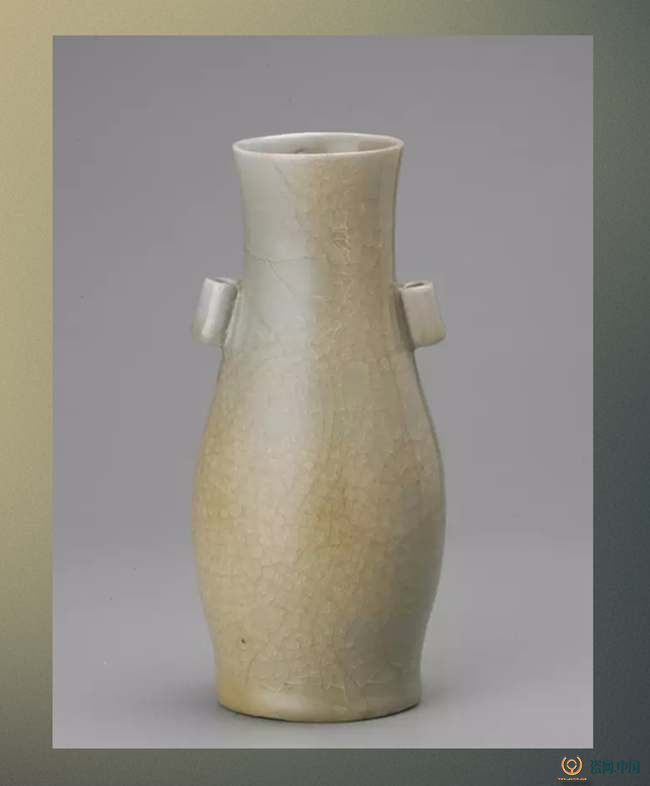

另一種頸部稍短,略呈束頸式,或稱長頸膽式瓶更為相宜。此式造型與上述老虎洞官窯遺址出土的穿帶瓶極為相似,但足部無穿帶孔,見下圖。

宋龍泉窯黑胎長頸膽式瓶 高14.5厘米 窯址采集

南宋龍泉窯長頸瓶殘器標本 窯址采集

南宋龍泉窯黃釉長頸膽式瓶 高14.5厘米

美國大都會藝術(shù)博物館藏 南宋龍泉窯長頸膽式瓶 高21.3厘米

撇口式直頸瓶未見有圈足穿孔者,個中緣由耐人尋味。各式龍泉窯直頸瓶造型細節(jié)上存在一定差異,但總體風格與南官器迥然有別。

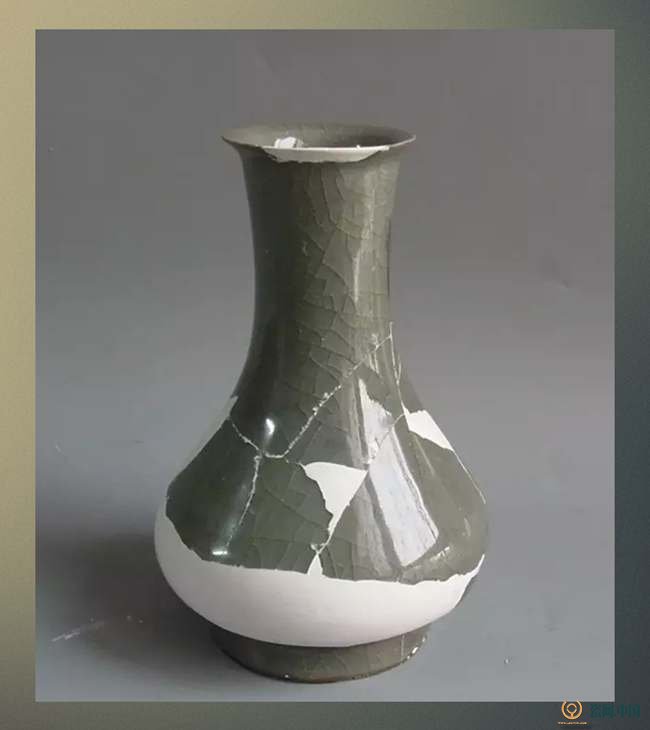

由表及里,龍泉窯與南宋官窯在胎質(zhì)上更存在本質(zhì)性的區(qū)別。南官的胎質(zhì),普遍顆粒較粗,色澤純黑,質(zhì)地疏松,究其根本,系胎土原料耐高溫,難達瓷化點之故。相比之下,龍泉窯的胎土,達到瓷化的溫度相對要低,胎質(zhì)堅硬細密,瓷化程度較高,加之原料調(diào)配得當,胎釉結(jié)合較緊密。筆者認為,這種區(qū)別是由兩者的不同用途所決定的。

對于南宋官窯的設(shè)立意圖,業(yè)界一直存在祭器還是燕器的爭論,撇開文獻上的片言只語,僅以器物本身而言,南官胎質(zhì)瓷化程度低,吸水率相對高,且釉面容易開片,無疑是不適合用作生活實用器的。南宋官窯博物館里展出的殘器,多數(shù)尺寸碩大,釉色深沉,有些造型仿古,頗有銅器風范,看起來也不像是日常生活器。這種風格與北宋汝窯也是存在一定區(qū)別的,汝窯的香灰胎實際上呈色比較淡,白中帶灰而已,至于釉色,天青天藍都是明朗而柔和的。那么南官的審美取向說明什么?宋室南渡,禮崩器毀,統(tǒng)治者無奈以大量瓷器代替銅器作為祭祀用器,這是南官設(shè)立的主要目的,采用耐高溫的瓷土作為胎料即是為了獲得仿銅器的效果,并非杭州城找不到能燒制白胎或更易瓷化的原料。

相反地,龍泉窯青瓷的胎質(zhì)縝密堅硬,瓷化程度高,釉面光潔不開片,質(zhì)佳者瑩凈無瑕,就實用性而言無疑要優(yōu)于南官。杭州城出土的南宋龍泉窯青瓷數(shù)量很大,除了一般的城市生活遺址,還包括德壽宮、太廟等重要皇城建筑遺址,尤其有些帶有和宮廷相關(guān)的刻款,還有支釘殘片等,充分說明南宋朝廷在大量使用龍泉窯產(chǎn)品。這些瓷器有白胎也有黑胎,妙者與官窯爭艷。龍泉窯的胎土含鐵量較高,南宋之前的胎質(zhì)多呈灰白,而此時的胎質(zhì)特別潔白細膩,幾乎達到高嶺土的效果,這說明當時的窯工在胎料配方上下了相當功夫,胎土經(jīng)過多道淘洗程序。技術(shù)改進的動力很可能與宮廷的需求休戚相關(guān),南宋龍泉窯或承接朝廷訂單,或通過土貢等方式源源不斷向?qū)m廷輸送瓷器,或也正因為存在官方用瓷背景,南宋龍泉窯與官窯存在著某種說不清道不明的關(guān)聯(lián),或曰仿官,或直接被誤為官器。

再說米黃釉,米色這一名稱的來源誠如康蕊君先生為此件蘇富比直頸瓶所作《瑩潤絕色賽黃玉》一文中所指出的,系上世紀五十年代日本鑒藏家米內(nèi)山庸夫所創(chuàng),“意指帶殼稻米之金黃”,也即成熟的稻谷澄黃之色。這跟古文獻中的“炒米色”是有區(qū)別的,炒米色是指白而微黃的釉色,主要指“傳世哥窯器”中的一類釉色。事實上,從大量的窯址標本中可以看到,米黃釉龍泉的呈色也是濃淡不一的,或黃中帶褐,或黃中閃青,或黃中泛灰,很難一以概之,所以筆者認為,不如以黃釉直截了當?shù)胤Q謂這類龍泉青瓷。

那么黃釉龍泉是如何形成的?要知道青瓷的燒成分氧化、還原、冷卻三個階段,鐵元素是青釉的主要著色劑,在不同的燒成氣氛中會呈現(xiàn)青黃不同的顏色,在氧化氣氛中鐵處于高價狀態(tài),呈黃赤色,在還原氣氛中,鐵處于低價狀態(tài),呈青色,所以青瓷的燒成過程也即由黃赤到純青的變化。青釉最終的呈色不僅基于釉料配方,更取決于窯溫、窯位及燒成氣氛。所謂“入窯一色,出窯萬變”,即使同出一窯的青瓷,色澤也是各有差異。黃釉通常由于窯位靠后,影響到過火面,溫度偏低而造成,相應地,黃釉青瓷的胎色往往偏灰,偏黃,或呈磚色狀。嚴格來說,黃釉青瓷是非正燒的次品,與古瓷尚青的傳統(tǒng)是相悖的。

以上圖片為宋龍泉窯各式黃釉瓷器

另外,也有日本學者認為米色官窯青瓷是由于南北方的窯構(gòu)造有別,胎土以及釉料的種種差異等原因而產(chǎn)生的,是一類從北宋到南宋技術(shù)變遷時期的重要作品(日本常盤山文庫研究員佐藤薩萊:《日本所藏的米色釉青瓷官窯》 中國古陶瓷學會2006年南京年會暨青瓷學術(shù)研討會。)。其實從歷史的角度來看,黃釉青瓷一直存在,正如前述黃釉燒成氣氛為氧化焰,在此基礎(chǔ)上進一步加溫到還原焰則轉(zhuǎn)化為青色,青釉色澤之青與黃沒有分明的界線,黃釉現(xiàn)象可說是任何青瓷窯口都普遍存在的,早期青瓷包括唐宋越窯、耀州窯以及龍泉窯等青瓷窯口所燒的產(chǎn)品其基本色調(diào)都是青中帶黃的,“秘色瓷”之可貴即在于“碧”,較為純凈的青碧之色。所以南宋官窯遺址出現(xiàn)黃釉殘片司空見慣,關(guān)鍵是傳世南官器中幾乎找不出黃釉產(chǎn)品,這在一定程度上也說明黃釉并非正燒合格產(chǎn)品。

從窯址的情況來看,龍泉窯在北宋晚期至南宋早期確實出現(xiàn)較多的黃釉產(chǎn)品,這一方面可能與當時擴大生產(chǎn)有關(guān),另一方面則是燒制技術(shù)的局限,窯工對于燒成氣氛的掌控技術(shù)沒有完全成熟。與南宋官窯不同的是,龍泉窯傳世器中一直不乏黃釉產(chǎn)品,且有一類高質(zhì)量的黃釉產(chǎn)品,釉面瑩潤,色如蜜蠟,開片似冰裂,如本文所述之蘇富比米黃釉直頸瓶即是一例。但開片和黃釉都是不符合宋人審美標準的,宋人對龍泉的看法是“凡綠豆色瑩凈無瑕者為上,生菜色者次之(明陸容《菽園雜記》卷十四,頁176~177,中華書局,1997年12月);“今處之龍溪出者色粉青,越乃艾色(宋 趙彥衛(wèi)《云麓漫鈔》卷第十,頁一七一,中華書局,1996年)”。宋人文獻中根本找不到對黃釉龍泉的肯定,一直到明代曹昭的《格古要論》還說:“古龍泉窯青器,土脈細且薄,翠青色者貴”。而所謂瑩凈無瑕則需胎釉結(jié)合緊密,在燒制過程中胎釉膨脹系數(shù)一致,換而言之,開片容易不開片難,冰裂與光潔無紋的釉面孰高孰下不言而喻。事實上,以開片為美始于明代,認為宋瓷以開片為美則是一個誤區(qū)。黃釉青瓷與其說有意為之更不如說是退而求其次,雖有色勝黃玉,最多只能是供御撿退而賣出之器。

由于歷史上古董商有意無意的誤認,當今拍賣行出于商業(yè)目的需要,一件器物不論其真正來由與美丑,總喜歡往官窯上靠。宋龍泉在國際大拍上被當成南宋官窯器來拍近年來屢見不鮮,除了這件蘇富比米黃釉直頸瓶,還有如香港蘇富比2008年春拍的“南宋官窯玉津園款粉青釉紙槌瓶(LOT:2601)”、中國嘉德2013年秋拍的“13世紀官窯鬲式爐(LOT:5190)”等等都存在爭議。此件直頸瓶來源為日本繭山龍泉堂,在日本參加過多次展覽,被多部圖錄所著錄,但追根究底,這是從中國流失出去的,若當時古董商一念之差,將龍泉認作官窯,如今則是否有正本清源的必要?事實上,當時的器物斷代沒有考古依據(jù),有很大的主觀臆斷因素,而隨著考古發(fā)掘的進展,證明早期的很多認識是有偏差的。

更值得思考的是,諸如為此件黃釉直頸瓶而作的《瑩潤絕色賽黃玉》一文,引用的觀點全采納自外國學者,援引的參照器例子也多用國外博物館和收藏家的藏品,此種現(xiàn)象在國際大拍上幾成慣例。自己的東西,自己卻沒有話語權(quán),我們是不是應該警醒反思?我們國內(nèi)的藏家應該加強對古物的研究,有認識,有理解,有自己的真知灼見,才不會人云亦云,被牽著鼻子走,要扭轉(zhuǎn)這種局勢,無疑任重道遠!