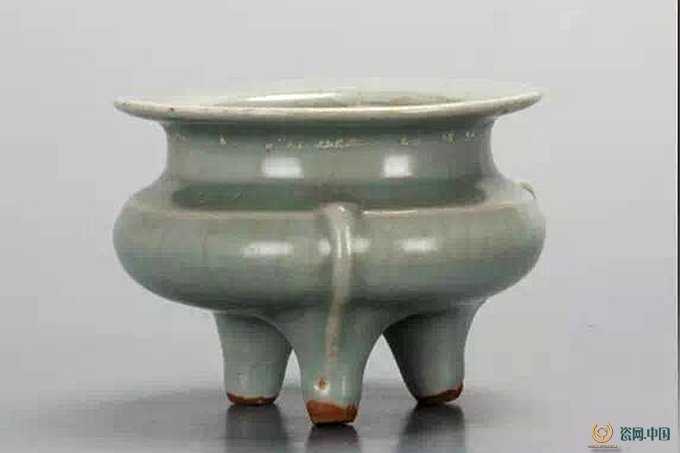

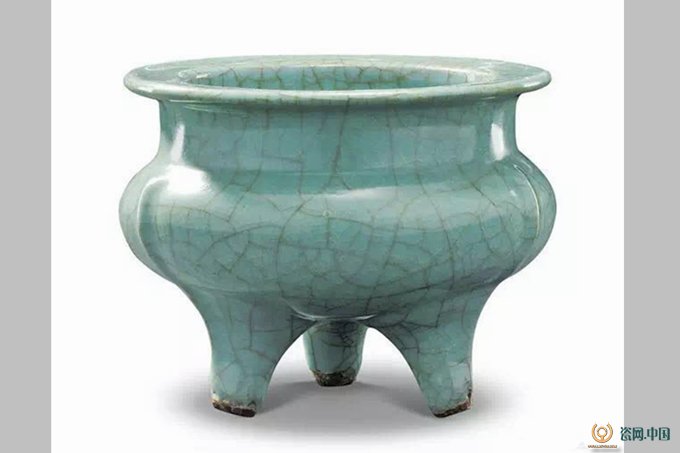

南宋 龍泉窯鬲式爐

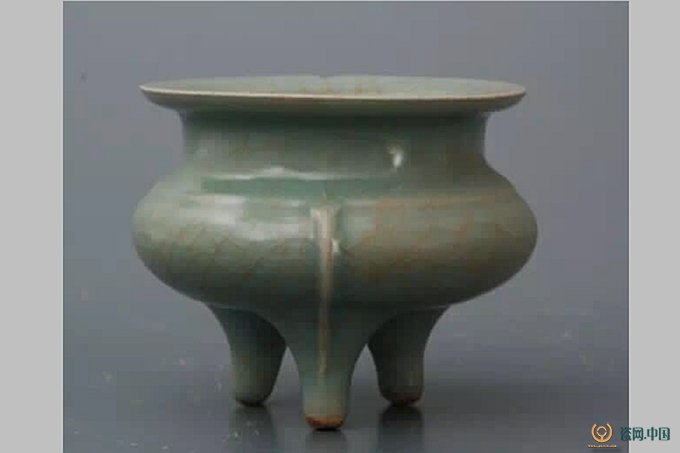

宋代 龍泉窯鬲式爐

龍泉窯鬲式爐,俗稱鋼筋爐,歷來(lái)被視為龍泉窯經(jīng)典器型之一。民國(guó)時(shí),日本古董商爭(zhēng)相購(gòu)之(日人呼為“袴腰香爐”,以其造型酷似日本傳統(tǒng)戲劇服裝),一度聲價(jià)十倍。日本戰(zhàn)前知名古董店“繭山龍泉堂”創(chuàng)始人繭山松太郎,更憑一件南宋龍泉窯青瓷鬲式爐聲名鵲起,奠定基業(yè),傳為藏界佳話。2003年香港蘇富比拍賣會(huì),一南宋龍泉窯粉青鬲式爐更以近340萬(wàn)元人民幣高價(jià)成交,足見(jiàn)其收藏價(jià)值之高。

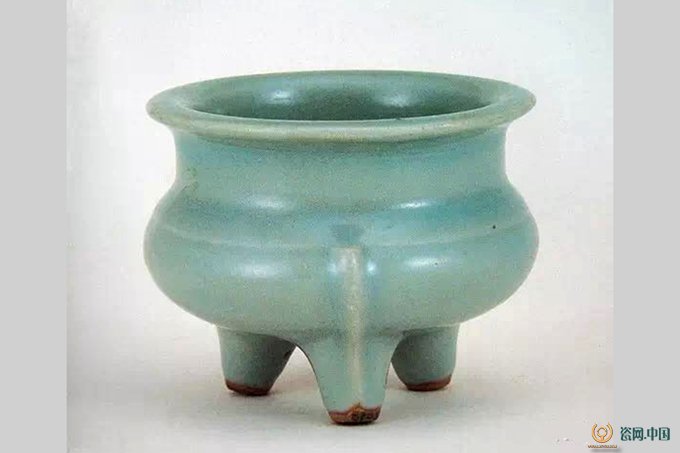

南宋 龍泉窯鬲式爐

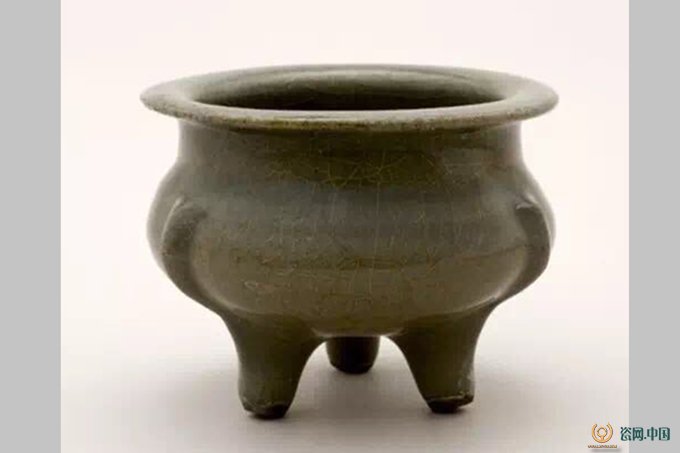

南宋 龍泉窯鬲式爐

鬲式爐由何而來(lái)?元末明初曹昭《格古要論》曰:“上古無(wú)香,焚蕭艾,尚氣臭而已,故無(wú)香爐。今所用者皆古之祭器,鼎彛之屬,非香爐也。惟博山爐乃漢太子宮中所用香爐也,香爐之制始于此。”南宋詩(shī)人范成大《古鼎作香爐》一詩(shī)言:“云雷縈帶古文章,子子孫孫永奉常。辛苦勒銘成底事,如今流落管燒香。”宋代士人雅好博古,最初許是附弄風(fēng)雅,別出心裁拿了古代的鼎彝類器物用作焚香,一時(shí)流行開(kāi)來(lái),趨為風(fēng)尚,而古物難得,瓷制的仿古香爐便應(yīng)運(yùn)而生。鬲式爐便是其中一種,它的范本母型是商周的青銅鬲,鬲原為炊具,后也作祭禮器。

瓷質(zhì)鬲式爐最早似見(jiàn)于臺(tái)北故宮博物院收藏的“北宋官窯粉青鬲式爐(高12.9厘米)”,但北宋官窯遺址不明,無(wú)可靠出土物可資參考,北宋官窯器難以界定,臺(tái)北故宮的此類北宋官窯藏品,大都是清三代時(shí)收進(jìn)宮中,并不可靠。瓷質(zhì)鬲式爐盛于南宋則毋庸置疑,這其中要數(shù)龍泉窯制品最為精好。

龍泉窯鬲式爐的基本造型大致為:折沿口,圓唇,短束頸,扁鼓腹或扁圓腹,下承三足,三足間距呈等腰三角形,肩部飾凸棱一周,三面腹部至足背各凸起一條棱脊,微露白痕,俗稱“出筋”。整體造型樸素大方,精致工巧,尺寸小者僅高六七公分,口徑在十公分上下,大者高也不過(guò)十一二公分,口徑一般都在十五公分以下。有白胎、黑胎;薄胎薄釉、薄胎厚釉,厚胎厚釉各類型,具體式樣靈活多變。如口部折沿式樣即有平展或由外向內(nèi)傾斜之分,平折沿者多圓唇敦厚,傾斜狀者則唇部多稍尖而薄;腹部式樣有扁鼓飽滿,鼓凸感強(qiáng)烈者,亦有扁圓溫和,中規(guī)中矩者;三足有高矮之別,尺寸小者多矮足,器式古拙,尺寸大者足部抬高,器式秀挺。工藝上,三足與爐身分別成型再粘燒而成,爐身底部可見(jiàn)明顯接痕。三足中空,為使裝燒過(guò)程中氣流貫通,防止入窯燒造時(shí)氣體膨脹破裂,一般會(huì)在內(nèi)底或足內(nèi)側(cè)上戳一小孔保持漏氣,個(gè)別將足部與爐體貫通,形成三個(gè)深凹槽。

宋代 菱口三足爐

此外,南宋龍泉窯鬲式爐還有作成棱瓣式,從口沿至爐腹,凹凸呈花瓣?duì)睢A碛幸环N則只是折沿作葵瓣式。此類花瓣式造型也見(jiàn)于同時(shí)期的其他器物,如瓶、盤、洗等,具有較為鮮明的時(shí)代特征。此亦足見(jiàn)龍泉窯工的擅于變通,靈活運(yùn)用。

黑胎鬲式爐,傳世稀少,據(jù)窯址實(shí)地考察及收集到的殘片標(biāo)本可知,溪口窯和大窯均有燒制,前者數(shù)量更豐。黑胎制品胎骨顏色灰黑深濃不一,施釉普遍較厚,釉色深沉凝重,個(gè)別帶紫口鐵足,矮足多見(jiàn),器式敦厚,拙樸卻古雅,仿古的精神性指向更為明顯強(qiáng)烈。

韓國(guó)新安沉船鬲式爐

元龍泉窯鬲式爐 大英博物館收藏

龍泉窯鬲式爐入元后仍有燒制,其形制大體承襲宋代。韓國(guó)新安沉船出水的龍泉窯鬲式爐是此際常見(jiàn)的式樣,與南宋制品相比,胎骨增厚,器式風(fēng)格由挺拔秀逸轉(zhuǎn)向溫和敦厚。浙江省德清市南宋咸淳四年(公元1268年)吳奧墓出土的龍泉窯鬲式爐與新安沉船鬲式爐十分接近:口部板沿平直,頸部拉高,扁圓腹,三足低矮,出筋呈圓鈍狀。足見(jiàn)南宋晚期已近元風(fēng)。元代器物胎骨漸厚,鬲式爐足部的通氣孔也往往更為粗大,且南宋制品以足內(nèi)側(cè)開(kāi)孔為多,元時(shí)則常見(jiàn)底部與足連通處開(kāi)孔,有的還在底部中心挖孔貼燒。

明代龍泉窯流行鬲鼎式爐,此類爐元代景德鎮(zhèn)已有燒制,其母本是上古的青銅鬲鼎,以碩大袋形腹式樣及刻飾花紋圖案為鮮明特征,與宋元時(shí)流行的鬲式爐差別較大,另作別論。

13世紀(jì)官窯鬲式爐

南宋官窯鬲式爐 南宋官窯博物館陳列

南宋郊?jí)鹿俑G鬲式爐 上海博物館收藏

北宋龍泉窯各式香爐中,立耳獸足的樣式風(fēng)格十分普遍,而鬲式爐則主要代表了南宋中晚期的潮流。鬲式爐在南宋中晚期的興起應(yīng)該與宋室南渡后,北方人口大量流寓到南方有關(guān),而鬲式爐的大量燒制正凸顯了南宋以后龍泉窯青瓷產(chǎn)品的主流地位。關(guān)于鬲式爐的用途,如前文所述,主要是居室焚香,但也不能排除其他用途。在宋墓考古中也發(fā)現(xiàn)香爐用于宗教上的供養(yǎng),繪畫資料中還有將香爐用作花盆栽花造景,龍泉窯鬲式爐有多種尺寸規(guī)格,必定適用于不同環(huán)境場(chǎng)所,對(duì)器物的理解,生活是基礎(chǔ),生活豐富多樣,器物也就“活色生香”。