越窯東漢創(chuàng)燒,三國(guó)西晉迎來(lái)發(fā)展的第一個(gè)高峰,東晉南朝相對(duì)沉寂;到隋至唐代早期,產(chǎn)品種類大大減少,器型較為單一,裝飾簡(jiǎn)單;唐中期以后越窯迎來(lái)第二個(gè)大發(fā)展時(shí)期,大量新器型出現(xiàn),造型豐富多樣,在胎釉質(zhì)量上也有了質(zhì)的飛躍,并出現(xiàn)了稱之為“秘色瓷”的越窯頂級(jí)產(chǎn)品,這一過(guò)程一直持續(xù)到北宋早期;北宋中期以后,器物種類變化不是很大,器型相對(duì)簡(jiǎn)單,胎釉質(zhì)量明顯降低,且開(kāi)始走向衰落;到了北宋晚期不僅質(zhì)量差,器類單一,生產(chǎn)規(guī)模也很小;南宋時(shí)期,宋室南渡及上林湖地區(qū)制樣須索生產(chǎn)宮廷用瓷是越窯最后的“回光返照”,此時(shí)期產(chǎn)品面貌與之前迥異,且除粗瓷外,亦生產(chǎn)相當(dāng)比例的精細(xì)瓷。此類精細(xì)瓷一般施乳濁釉,器型除一般的日用器外,還包括鐘、觚、尊、鼎等陳設(shè)瓷器,與南宋宮廷密切相關(guān)。

一、隋-唐代早中期的越窯

隋至唐代早期的越窯是前后兩大發(fā)展高峰之間的低谷期,從生產(chǎn)規(guī)模上看,窯址數(shù)量遠(yuǎn)少于前后兩個(gè)時(shí)期。以唐宋時(shí)期越窯的生產(chǎn)中心上林湖為例,在120多處窯址中,隋-唐早中期的窯址僅發(fā)現(xiàn)數(shù)處;上虞地區(qū)唐宋時(shí)期的窯址共發(fā)現(xiàn)30多處,這一時(shí)期的窯址也僅發(fā)現(xiàn)2處。

窯址產(chǎn)品種類相當(dāng)單一,以碗占絕大多數(shù),其次是缽、盤(pán)口壺、雞首壺、罐等。

碗主要包括直口與敞口兩種,也有侈口碗、淺弧腹碗、折腹碗等。直口碗上腹較直,下腹弧收成小平底;敞口碗則敞口,斜直腹略弧,平底或假圈足;侈口碗侈口,深弧腹較高,小平底,假圈足;折腹碗則為侈口,上腹部外折,下腹部急收成小平底,腹極淺;淺弧腹碗則腹極淺,上腹較直,下腹急收成小平底。

缽

缽則器型較大,直品微斂,深弧腹,小平底。

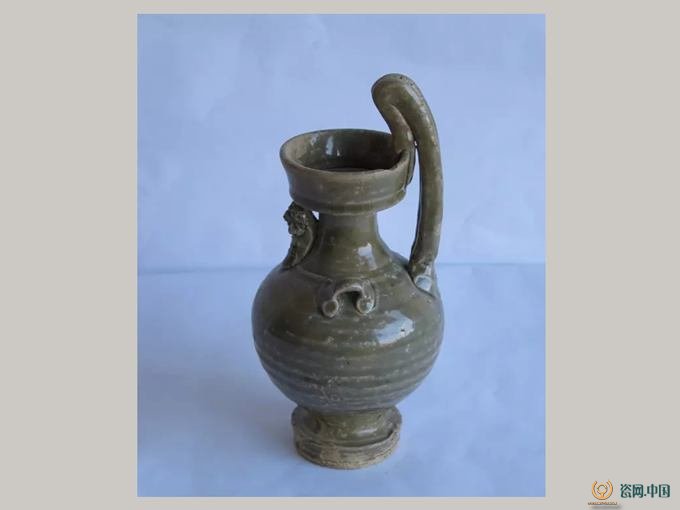

盤(pán)口壺

盤(pán)口壺早期盤(pán)口較淺,長(zhǎng)頸,溜肩,深弧腹瘦長(zhǎng),平底,肩部多帶雙系;晚期盤(pán)口略深而較小,口沿較直,腹略矮胖。

雞首壺

雞首壺作盤(pán)口狀,長(zhǎng)頸,隆肩,深弧斜收,平底外凸,肩部用泥捏的簡(jiǎn)單尖嘴狀小雞首,與之相對(duì)一側(cè)有細(xì)圓的柄,自肩部上弧至口沿,兩側(cè)帶系。

四系瓶

瓶則雙系或四系,侈口厚唇外凸,長(zhǎng)頸,隆肩,深弧腹斜收,平底。

執(zhí)壺大喇叭形敞口,長(zhǎng)頸,隆肩,腹較鼓,近假圈足內(nèi)凹,造型較胖,肩部有斜上短流,與之相對(duì)一側(cè)有寬扁的把,兩側(cè)有圓泥條的系。

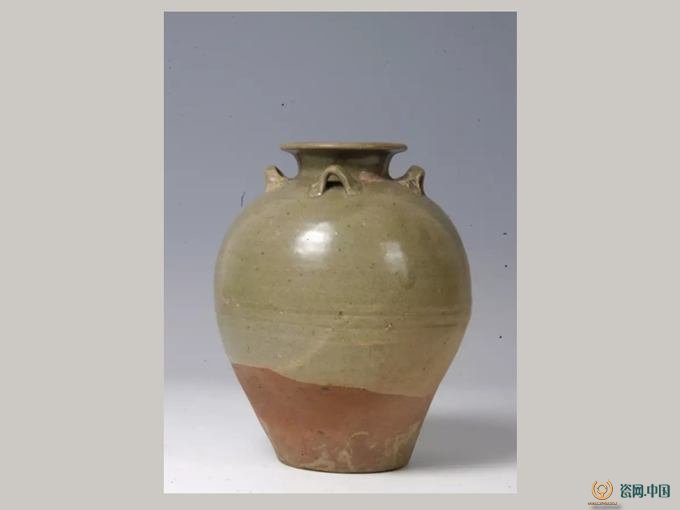

罐則多短頸直口或略外敞,溜肩,深弧腹斜收,平底,肩部多帶系,器型較胖。

多足硯直口,平底,外圈密布外撇的蹄足。

這一時(shí)期器型總體來(lái)看較為瘦高、蒼頸有力,器物的折角棱角分明,后段可能出現(xiàn)部分略顯矮胖的器型,但與唐代中晚期的同類器物相比,仍是瘦高有余而肥胖不足。一般平底略內(nèi)凹或假圈足略內(nèi)凹,底多較小。少量的器物作圈足狀,圈足粗狀厚重,足端方平。部分假圈足器中心刻劃一個(gè)小圓形,近似于玉壁底,應(yīng)是玉璧底的前身。

裝飾極為簡(jiǎn)單,基本素面,少量器物見(jiàn)褐彩裝飾。褐彩裝飾一般呈直條紋狀,多條飾于器物外腹,簡(jiǎn)潔明了。雞首壺上的雞首一般極小,呈小嘴狀縮于器物的肩部,完全不具有實(shí)用功能而純屬裝飾。

胎多為深灰、土黃色,胎質(zhì)較細(xì),夾雜較多斑點(diǎn),胎質(zhì)淘洗不純凈。釉作青黃、青灰色,施釉不均,多流釉現(xiàn)象。多施半釉,不僅外腹施半釉,多數(shù)大口類的碗、缽等器物內(nèi)腹亦施半釉,釉層極薄。少量的缽類器物外腹施半釉,內(nèi)腹?jié)M釉。以青釉為絕大多數(shù),也有少量的醬色釉或醬黑色釉。

輪制拉坯制作成型,內(nèi)外腹、底均較為光潔,雞首、系、柄等附件則多為拼接而成。

窯具較為簡(jiǎn)單,僅有少量的支燒具與間隔具。支燒具多作直筒形,托面作平頂狀,腹壁較直,胎壁極厚,胎質(zhì)粗,內(nèi)腹多有輪旋痕,近上部有圓形小鏤孔。有一種圓盤(pán)形窯具,扁平,中心略下弧,外側(cè)略上翹,平底,上側(cè)有泥點(diǎn)痕,當(dāng)為支燒具。少量間隔具矮圈足形,平頂,粗陶質(zhì),托面外側(cè)、圈足端均有泥點(diǎn)痕。除少量器物使用間隔具外,一般直接明火疊燒,底部用支燒具支撐,不使用匣缽。疊燒器物之間用泥點(diǎn)間隔,泥點(diǎn)一般集中于內(nèi)外底的外圈,個(gè)體較大,形狀多作長(zhǎng)橢圓形,排列較為疏朗。

二、唐代中晚期的越窯

唐代中晚期越窯開(kāi)始走向第二個(gè)繁榮時(shí)期,產(chǎn)品種類豐富、質(zhì)量較高,主要器型有碗、盤(pán)、碟、盞、杯、壺、罐、盆、缽、盒、水盂、燈盞、碾輪、唾盂、海棠杯、薰、茶匙、枕、穿帶扁壺、凈并、燈、盤(pán)口壺(纓)等。

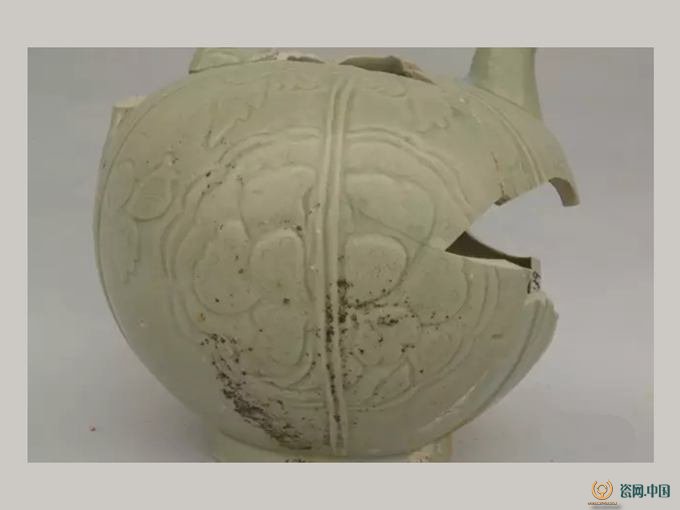

壺的形態(tài)豐富多樣,有瓜棱壺、橄欖形壺、側(cè)把壺、小壺、蒜頭壺、動(dòng)物首壺等,以瓜棱壺為主。

瓜棱壺,喇叭口、長(zhǎng)頸、圓肩,深弧腹,平底,寬矮圈足或假圈足,肩部短流略弧而上豎,部分器物設(shè)有雙系,肩與上腹部有四道壓印凹痕,除喇叭口外,也有盤(pán)口瓜棱壺;橄欖形壺,喇叭口,寬扁把手,溜肩,橄欖形腹,寬矮圈足,底略內(nèi)凹,肩部有短直流斜向上,部分器物也制作成瓜棱形;側(cè)把壺,直口、盤(pán)口或喇叭口,長(zhǎng)徑,隆肩,下腹弧收,圈足,與流近90度位置橫向裝一把手;小壺,近球腹,肩有兩豎泥條耳,假圈足,底近平;蒜頭壺,頭呈扁珠形,細(xì)頸,扁腹,下腹斜收,平底;扁腹壺,近三角唇外凸,扁鼓腹,下腹斜收,假圈足,平底略內(nèi)凹,上腹短直流,腹呈瓜棱形。

壺類器物還有仿動(dòng)物形象的,如作鳳首或兔首形的瓜棱狀執(zhí)壺。總體來(lái)看,這一時(shí)期的流較短直而略上翹,腹較矮胖,底的圈足較厚。

碗按底分主要有寬矮圈足碗與玉璧底足碗兩種,少量的其他類型碗如折腹碗等。寬矮圈足碗,侈口外撇,或敞口,淺弧腹斜收,內(nèi)底較大,寬矮圈足。玉璧底碗分成兩種,一種是敞口,一種是弧斂口。敞口玉璧底碗為敞口斜直腹;弧斂口玉璧底碗則為弧斂口深弧腹。部分近似于敞口玉璧底碗形器物作假圈足的餅形底。

盞的圈足高矮不一,高圈足作侈口或敞口,淺弧較弧,圈足較細(xì)高而外撇;矮圈足多作侈口弧腹,細(xì)矮圈足外撇;還有一種極矮圈足盞,一般弧深腹弧斂口形。

盤(pán),多侈口,也有寬沿近盤(pán)口形,淺坦腹,矮圈足窄矮。除圓形外,還有倭角近方形有盤(pán)。

水盂近直口,短頸,溜肩,垂腹瓜棱形,假圈足平底。

罐多作侈口,短頸,溜肩,深弧腹,平底或圈足,肩部或帶一對(duì)柿蒂形豎耳。部分扁腹肩部帶有斜向翹的流。

缽多為折斂口,寬沿,下沿外凸,弧腹弧收,寬矮圈足。

盆侈口,弧腹較深,高圈足外撇,器型較大。

燈盞尖唇外凸,窄沿,淺坦腹,小平底或假圈足,燈環(huán)位于底近腹處,環(huán)較小,低于沿面。

粉盒子母口,直腹,下腹急收,假圈足略內(nèi)凹,或平底,均帶蓋,蓋多作平頂無(wú)紐、弧頂無(wú)紐、平頂寶珠形紐等。

海棠杯作長(zhǎng)橢圓形,部分器物兩端略上翹,深弧腹、矮圈足。

盞托則翻沿,斜腹略弧,托圈較矮,圈足外撇。

杯作花口形,直口,腹較深,細(xì)高圈足外撇。

薰蓋作拱形帶鏤孔,器身作子母口,深腹,細(xì)高圈足外撇。

唾壺為大喇叭形口,細(xì)短頸,扁腹,矮圈足。口徑比腹徑要大許多。

盤(pán)口壺口較大,比例夸張,近乎頭重腳輕。

枕多較小。

總體來(lái)看,這一時(shí)期器物無(wú)論是胎還是釉,較前一時(shí)期均有質(zhì)的飛躍。胎質(zhì)細(xì)膩堅(jiān)致,胎色青灰。器物滿釉為主,部分施釉不及底,施釉均勻,胎釉結(jié)合好,極少見(jiàn)剝釉或脫釉現(xiàn)象,釉質(zhì)感極強(qiáng),釉色青中泛黃。

拉坯成型,許多器物的內(nèi)壁可清晰地看到旋痕。大型器物多分段制作,如垂腹圈足罐的圈足與器腹之間可看到明顯的粘結(jié)痕。耳、流、把手等也是器物制作好后按接而成。器物制作技術(shù)成熟,器型規(guī)整。

裝飾以素面為主,這一時(shí)期較流行的是將碗、盞等大口類器物器物的口作成花口形,壺等小口深腹類器物的腹部作成瓜棱形。

少量劃花紋飾,題材基本為荷葉,主要見(jiàn)于寬圈足碗、盞、大型盆、海棠杯、盞托、盒蓋等器物上。一般是器物底部刻劃四瓣荷葉組成一個(gè)圓形,內(nèi)腹部相對(duì)的位置有一張側(cè)視的荷葉。荷葉的表現(xiàn)方法有兩種,一種刻劃清晰、線條流暢、造型工整,用粗線條勾出輪廓,用細(xì)線表現(xiàn)莖絡(luò)。另一種則較潦草,線條細(xì)而淺,圖案不是很清晰。在大型盆的腹部與底部之間間隔以較小的荷葉紋,極少量執(zhí)壺的腹部細(xì)劃有荷葉與荷花紋飾。

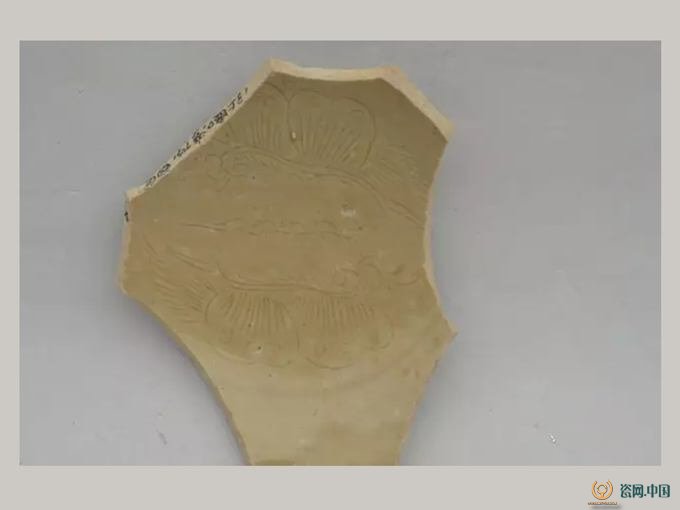

除細(xì)劃紋飾外,偶見(jiàn)印花與像生類裝飾。印花的題材多為花卉,也有龍紋、鳥(niǎo)紋等。像生類裝飾是將壺的蓋作成鳳首、獸首等,或?qū)厣碜鞒婶~(yú)形。在盤(pán)口壺類器物上見(jiàn)有堆塑的立體龍紋。

少量器物上有褐斑裝飾,主要見(jiàn)于碗、罐類器物的口沿上,在大型高檔器物上則為褐色彩繪。

褐彩熏爐

唐代晚期的高質(zhì)量青瓷上還見(jiàn)有金銀扣及鏍鈿工藝。

文字裝飾主要見(jiàn)于窯具與碾輪上,匣缽與間隔具上也有,匣缽上均刻于器物的外腹。

窯具除支燒具與間隔具外,這一時(shí)期最大的變化是匣缽的出現(xiàn)。

裝燒方法有兩種,一種是明火疊燒、一種是匣缽裝燒。明火疊燒一般將器物直接置于喇叭形墊具上,器物之間用泥點(diǎn)間隔。一般是同類器物疊燒,如各種碗;也有不同器物疊燒的,大件套小件,如罐、盆、缽等多種器物的疊燒。泥點(diǎn)個(gè)體較長(zhǎng),近似于松子形,排列密集,一般位于器物底部的外圈,部分大型的器物有兩圈泥點(diǎn)。

玉璧底碗外底裝燒痕跡 外圈刮釉

有少量的間隔具,使用并不普遍,不是所有器物之間均使用間隔具。從目前的資料來(lái)看,多在疊燒不同器型時(shí)使用,如疊燒的碗類器物的最上面一件上置間隔具,再在上面放置罐類器物,起到轉(zhuǎn)接的作用。

另外一種裝飾方法是使用匣缽裝燒。匣缽在本期的前段開(kāi)始出現(xiàn),數(shù)量不多,基本為粗陶質(zhì),多呈筒形腹或缽形,晚段出現(xiàn)M形匣缽和瓷質(zhì)匣缽。早段碗類器物多件器物疊放后再置于匣缽內(nèi),仍為多件疊燒,執(zhí)壺類高大器物則單件裝燒。晚期出現(xiàn)M形匣缽后,碗類器物改為單件裝燒。匣缽與器物之間使用墊具,墊具與器物之間仍有泥點(diǎn)。墊具多作帶圈足的餅形,不見(jiàn)宋代流行的墊圈。晚段出現(xiàn)的細(xì)砂質(zhì)或瓷質(zhì)匣缽見(jiàn)有內(nèi)腹施釉,對(duì)接的匣缽之間用釉封口的現(xiàn)象。

細(xì)瓷質(zhì)匣缽 用釉封口

這一時(shí)期的龍窯長(zhǎng)度一般在40多米,窯床坡度10多度,尾部坡度略小。火膛一般作半圓形,略低于窯床。窯床開(kāi)有多個(gè)窯門(mén),窯門(mén)呈八字形,門(mén)外有護(hù)坡。

這時(shí)期越窯的產(chǎn)品無(wú)論是胎、釉均有質(zhì)的飛躍,這一轉(zhuǎn)變應(yīng)該與匣缽的使用密切相關(guān)。匣缽裝飾技術(shù)的出現(xiàn),不僅大大提高了裝燒量,同時(shí)使器物不再受明火燒烤,受溫更加均勻,免受落砂之傷,釉面更加均潤(rùn)。由于此一時(shí)期的匣缽多在底部有孔,因此與窯室外氣氛較為接近,在密封不甚嚴(yán)的情況下,還原不充分,因此多數(shù)器物這一時(shí)期釉色泛黃,呈青黃色。在晚段由于瓷質(zhì)匣缽及用釉封口技術(shù)的出現(xiàn),釉的呈色為之改變,出現(xiàn)后世所謂秘色瓷的天青或翠青色釉。此類瓷質(zhì)匣缽的使用,是越窯頂級(jí)產(chǎn)品秘色瓷出現(xiàn)的重要技術(shù)保障,瓷質(zhì)的材料使器物的胎體更加致密,用釉封口使匣缽內(nèi)的氧氣含量降到了最低而具備極佳的還原氣氛,秘色瓷的出現(xiàn)由此成為可能。使用瓷質(zhì)匣缽的器物從胎質(zhì)上看,更細(xì)致密,胎色較淺;施釉更加均勻。

此外,唐代晚期還成功燒制出一批大型及大型多件組合的器物,如水丘氏墓中三件組合的大型薰?fàn)t、大型的盤(pán)口纓、大型的長(zhǎng)明燈等,這些器物器型巨大,制作規(guī)整,胎釉質(zhì)量高,并裝飾有褐色卷云紋的彩繪,與一般器物迥異,或與吳越國(guó)宮廷用瓷密切相關(guān)。

三、五代時(shí)期的越窯

五代時(shí)期是越窯發(fā)展高峰時(shí)期,這一時(shí)期的產(chǎn)品以釉取勝而少見(jiàn)紋飾裝飾。主要器型有碗、盤(pán)、盒、壺、盂、執(zhí)壺、罐、盞、盞托、套盒等。器物種類上與唐代中晚期變化不大,但器型變化明顯。

唐代晚期以來(lái)肉部變窄的玉璧底碗消失,五代早期演變成玉環(huán)底碗,到晚期完全為圈足碗所取代。寬矮圈足碗亦完全不見(jiàn),代之以細(xì)高圈足,足壁均較直。口沿仍分成敞口與侈口兩種,流行花口。

花口碗

盤(pán)類器物的圈足由唐代的矮直變成略高而外撇。

盤(pán)

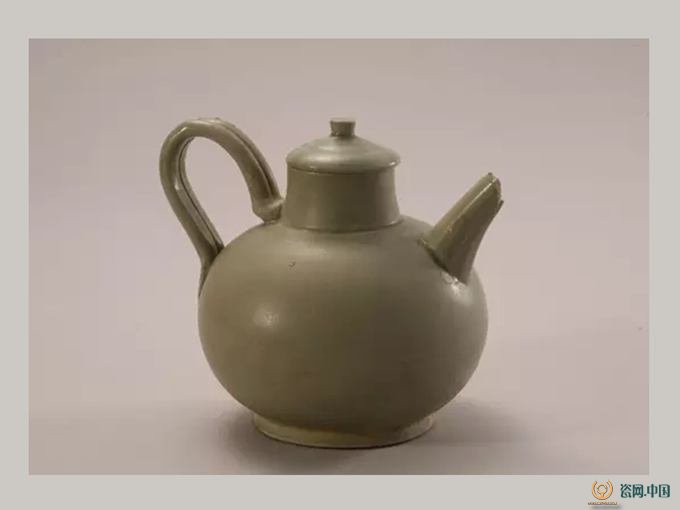

執(zhí)壺出現(xiàn)直口扁腹帶蓋型,流加長(zhǎng)而略弧曲,寬柄拱曲,早期的瓜棱壺基本不見(jiàn)。

執(zhí)壺

盞托內(nèi)托環(huán)增高,近喇叭口形外撇,幾乎與圈足呈對(duì)稱狀。

盞托

總體上看,這一時(shí)期器物胎體更薄而器型更加輕盈,圈足類器物圈足普遍加高,外撇趨勢(shì)明顯。

胎質(zhì)細(xì)膩,火候高。青釉質(zhì)量極佳,施釉極均勻,釉面均潤(rùn),釉色天青或略泛黃。

裝飾上以素面為主,從紀(jì)年材料來(lái)看,除在錢(qián)元瓘墓中出土有少量的細(xì)劃花、淺浮雕及鳳首狀裝飾外,基本不見(jiàn)裝飾。這種不飾紋樣的作法可能與秘色瓷以釉取勝的價(jià)值取向密切相關(guān)。

唐代晚期以來(lái),部分器物在器型上開(kāi)始模仿金銀器,這種技法在五代時(shí)期獲得進(jìn)一步發(fā)展,但盡限于器型,在紋飾方面則較少模仿,如花口、瓜棱腹、高外撇圈足。

裝燒上,這一時(shí)期大量使用匣缽裝燒,匣缽形制多樣,有筒形,也有M形,其中M形的比例大大提高,M形匣缽內(nèi)有少量的單件裝燒,多數(shù)器物仍為多件疊燒。胎質(zhì)多較粗,質(zhì)地極細(xì)的瓷質(zhì)匣缽較少。墊具開(kāi)始較多地出現(xiàn),形式多樣,有宋代流行的墊圈,也有T字形,胎質(zhì)細(xì)膩,多為瓷質(zhì)。支燒具多為較高大的粗陶質(zhì)。

五代時(shí)期裝燒方法 圈足端或器物外圈刮釉

生產(chǎn)頂級(jí)產(chǎn)品(秘色瓷)的窯址數(shù)量并不多,且此類產(chǎn)品一般出土于錢(qián)氏家族墓中。

四、北宋早期的越窯

北宋早期在越窯的發(fā)展歷史上包括吳越國(guó)晚期與北宋偏晚階段,該時(shí)期內(nèi)秘色瓷的出現(xiàn)與發(fā)展與錢(qián)氏吳越國(guó)政權(quán)密切相關(guān),因此吳越國(guó)的滅亡可作為越窯由盛轉(zhuǎn)衰的一個(gè)標(biāo)志性事件。當(dāng)然,發(fā)展的過(guò)程需要延續(xù)一段時(shí)間;北宋早期應(yīng)該是越窯發(fā)展第二大高峰的尾聲,尤其是吳越國(guó)滅亡后的北宋時(shí)期。

從產(chǎn)品種類上看,該時(shí)期有碗、盤(pán)、盒、盂、執(zhí)壺、罐、盞、盞托、套盒、缽、薰等,總體種類變化不大,部分器型變化較大。主要表面在以下幾種器物上。

碗基本為侈口與敞口的矮圈足型,圈足壁較直而薄,新出一種直口的碗。

盤(pán)圈足外撇較甚,并出現(xiàn)臥足盤(pán)。

盒的蓋面較扁平。

盞托沿用五代時(shí)期高內(nèi)圈的作法,但此期普遍有紋飾裝飾。

盞多作敞口斜直腹略弧,細(xì)圈足外撇,器型較小,也有花口盞。

新出現(xiàn)夾層碗,上層腹較深,幾乎與下底粘結(jié)在一起,底部不見(jiàn)孔而一側(cè)有一小孔。

胎釉與五代時(shí)期接近,胎色基本為青灰色;釉色青綠或天青。

此期流行復(fù)雜的紋飾裝飾。多位于大口類器物如碗、盤(pán)、缽、盆等的內(nèi)腹或內(nèi)外腹,小口類器物如執(zhí)壺等的外腹以及器物的蓋面、唾壺的盤(pán)口、盞托的寬沿等。以細(xì)劃花為主,紋飾纖細(xì)工整,線條清晰有力,細(xì)巧而不失力度,剛?cè)峤Y(jié)合。

后段在部分器物的外腹出現(xiàn)凸蓮瓣紋與凸蕉葉紋,葉瓣均較寬短而有力,刻劃的刀法洗練,遒勁有力,外輪廓線粗而清晰。蕉葉內(nèi)常填以細(xì)的莖絡(luò)狀紋理,蓮瓣內(nèi)則多為素面。碗類器物內(nèi)底則以多個(gè)小重圈紋構(gòu)成蓮蓬狀組合出現(xiàn)。

細(xì)劃花的題材主要是花卉與禽鳥(niǎo),有鳳凰、龍、白鷺、孔雀、鴻燕、鸚鵡、蝴蝶、鴛鴦、纏枝花卉、蓮荷等。

飛鳥(niǎo)類多成對(duì)出現(xiàn),鳳凰、孔雀、鸚鵡多首尾相接成盤(pán)曲狀,回首顧盼凝視,眉目含情,雙翅微張作欲迎還羞狀,長(zhǎng)尾飄逸靈動(dòng)。

對(duì)蝶紋

鴻燕與蝴蝶則相對(duì)出現(xiàn),蝴蝶幾乎完全對(duì)稱,鴻燕引勁對(duì)視,兩者均作振翅疾飛狀。

鴛鴦多與荷葉共同出現(xiàn),一般四張側(cè)視荷葉對(duì)稱構(gòu)圖,葉面莖絡(luò)清晰,荷莖相連,四葉中心單只鴛鴦作昂首張翅雀躍狀,也有在蓋面等位置多只出現(xiàn),造型與單只基本一致。

白鷺紋

白鷺多在器物外腹三個(gè)等距分布,張翅引吭振飛高歌,細(xì)長(zhǎng)腿后掠。

龍紋

龍則多作團(tuán)龍形,龍首在中部,圓眼外凸,銳角高聳,張嘴長(zhǎng)舌外卷,三爪長(zhǎng)而尖銳,威嚴(yán)不失柔和。

花卉多為纏枝牡丹花,也有蓮荷。

纏枝牡丹有兩種,一種呈多團(tuán)花狀布局,另一種是連續(xù)的布局。

海濤紋出現(xiàn),亦分兩種,一種是純海濤紋,位于器物的內(nèi)底及缽類中型器物的肩部,另一種是與龍結(jié)合,團(tuán)龍幾乎僅剩龍首,龍身隱藏在洶涌的海浪中。

鏤空裝飾極少,一些大型薰類器物的蓋作鏤空的纏枝花卉狀,更多的是出于實(shí)用功能的考慮而非裝飾性。極少量的執(zhí)壺類器物上有人物故事題材的裝飾。

總體而言,該時(shí)期的紋飾均動(dòng)感十足,張力外揚(yáng),禽鳥(niǎo)類多作振翅欲動(dòng)狀,花卉類則莖條蜿蜒盤(pán)曲,遒勁有力。

該時(shí)期無(wú)論是器型還是紋飾特點(diǎn),均與金銀器密不可分。裝飾如對(duì)蝶紋、鳳凰紋、團(tuán)花等幾乎與金銀器上的紋飾如出一轍,而盞、盒、壺、唾壺等造型亦與金銀器基本一致。

該時(shí)期高檔越窯青瓷仍發(fā)現(xiàn)于頂級(jí)的墓葬中,重要的有北宋元德李后陵、遼祖陵、遼韓佚墓、阜新關(guān)山遼墓、遼陳國(guó)公主墓等。這些墓葬中出土的越窯青瓷不僅器型碩大、胎釉質(zhì)量佳,且一些特殊的器型如套盒以及特殊的龍鳳等裝飾亦僅見(jiàn)于此類墓葬中。

該時(shí)期制作中心仍在以上林湖為中心的慈溪地區(qū),窯址數(shù)量多,規(guī)模大,分布密,且此時(shí)期生產(chǎn)高質(zhì)量的窯址開(kāi)始擴(kuò)展到上林湖以外的上虞窯寺前地區(qū),但數(shù)量并不多,僅發(fā)現(xiàn)數(shù)處。其質(zhì)量總體上屬于上乘,造型、胎、釉、裝飾等與上林湖 核心地區(qū)幾乎完全一致,僅在細(xì)部上略有差異,技術(shù)上總體略顯生硬。

該時(shí)期窯具主要是各種匣缽與執(zhí)圈,喇叭形的支燒具不再使用。匣缽中筒形較少,一般僅用于較高大的執(zhí)壺類器物;流行M形匣缽,匣缽的深淺因器物的高矮而異。一般一匣一器,器物與匣缽之間使用的支具多為呈環(huán)形的支圈,器物的墊燒從圈足移至內(nèi)底的外圈部位,支圈與器物之間墊有長(zhǎng)泥點(diǎn)防粘連。部分匣缽內(nèi)側(cè)施釉,防止落砂等現(xiàn)象。早期夾細(xì)砂的瓷質(zhì)匣缽這一時(shí)期仍存在,內(nèi)腹施釉,且用釉封口。

各種窯具

五、北宋中晚期時(shí)期的越窯

本期是越窯由盛轉(zhuǎn)衰的時(shí)期,前段胎釉質(zhì)量雖已明顯不如北宋早期,但仍不失為青瓷中的精品。主要器型沿襲北宋早期,以碗、盤(pán)盒、盂、執(zhí)壺、罐、盞、盞托、缽等為主,新出現(xiàn)五管燈、斗笠碗,執(zhí)壺、夾層碗、盞與盞托、薰、盒等器物的比例增加。部分器物器型變化較大。

北宋晚期的器形與釉色

碗類器物除侈口與敞口矮圈足碗外,新出現(xiàn)斗笠碗,且數(shù)量較大,敞口近斜直腹略弧,小圜底,矮圈足。斗笠碗內(nèi)底常見(jiàn)有花卉、摩羯等紋飾。花口碗除口沿略帶凹缺的作法外,亦出現(xiàn)弧形凸起的花口碗。

粗刻花碗

盤(pán)類器物流行敞口淺弧腹、圈足外撇的器物,器型與紋飾出現(xiàn)固定的組合,如荷葉龜心盤(pán)的紋飾及其造型。

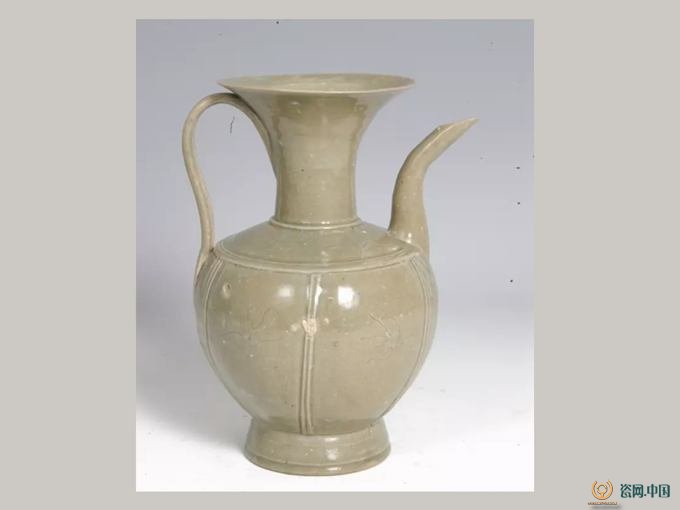

執(zhí)壺

北宋早期的圓鼓腹帶蓋執(zhí)壺在這一時(shí)期仍可見(jiàn),腹較前一期更加瘦長(zhǎng),但數(shù)量不多。該時(shí)期主要流行深腹出筋執(zhí)壺:大喇叭形敞口,細(xì)長(zhǎng)頸、圓肩,深弧腹,平底,矮圈足,肩部的流細(xì)長(zhǎng)而弧曲,與流相對(duì)的寬泥條形柄拱曲,兩側(cè)或設(shè)有耳,耳面通常模印有紋飾。腹部裝飾細(xì)劃花或粗刻花。出現(xiàn)屏風(fēng)式布局,也即在出筋壺上裝飾花卉,以一道出筋線為對(duì)稱軸,對(duì)稱布局團(tuán)花。

此期夾層碗的形態(tài)基本固定:上層淺坦腹,外腹較直而略弧收,下層平而中心有圓形鏤孔,孔徑一般較大。內(nèi)底與外腹設(shè)有紋飾,內(nèi)腹多作細(xì)劃花、外腹多為粗刻花裝飾。

五管燈其實(shí)不限于五管,一般外圈作五管,加中心一管共計(jì)六管,也有作七管者。燈管常作仿生的蓮花的花苞形,底部一側(cè)有孔與盆形燈盤(pán)相通。外腹多作蓮瓣?duì)畲挚袒ㄑb飾,部分器物內(nèi)腹堆貼有龜背帶有一“王”字的小王八。

盞托該時(shí)期托內(nèi)圈的圈形作法少見(jiàn),代之以覆淺圈足形,托面下凹較淺,托柱的外圈多飾蓮瓣形紋,盤(pán)部則多作寬沿的折腹盤(pán),圈足高矮不一。

盞托

花口盞

盞流行直口深腹,花口或普遍有圓口,細(xì)圈足外撇較甚。

粗刻花盒

盒的形態(tài)相當(dāng)豐富,仿生流行,作成瓜果的形狀,尤其是蒂及蓋,也有多個(gè)連體的造型。

熏

薰的造型有沿用早期的帶鏤孔蓋的盆形或盒形,亦出現(xiàn)多層結(jié)構(gòu)薰的形態(tài):上層為喇叭口或直口的倒鐘形,中層為欄桿形的護(hù)欄,下層則為多層臺(tái)階狀的高圈足,當(dāng)然到晚段也有簡(jiǎn)化成上下兩部分的。

胎釉變化極大,不甚穩(wěn)定。胎有青灰、灰白、土黃、淺灰等顏色,且越到后段胎色變化越大、胎質(zhì)越粗,廢品比例也越高,說(shuō)明該時(shí)期在胎質(zhì)的處理上已遠(yuǎn)不及前期。

釉色中天青釉的比例極低,開(kāi)始變深泛灰、泛黃,尤其是后段,幾乎不見(jiàn)瑩潤(rùn)的釉面,青灰、青黃色釉死氣沉沉,質(zhì)感不強(qiáng)。前段基本為滿釉,后段出現(xiàn)外腹施釉不及底的現(xiàn)象。

裝飾極其復(fù)雜,在技法上,除沿用前一時(shí)期大量流行的細(xì)劃花外,出現(xiàn)大量的刻花、堆塑、鏤孔以及少量的印花等裝飾,其中以刻花技法及其紋飾最為流行。

細(xì)劃花的紋飾主要是花卉,海濤紋的數(shù)量亦不在少數(shù),此外還有少量的禽鳥(niǎo)等紋飾。總體上看,這一時(shí)期的細(xì)劃花呈衰落的趨勢(shì),線條細(xì)而不流暢。花卉紋飾布局上除沿用團(tuán)花與纏枝兩種格局外,出現(xiàn)大量簡(jiǎn)化的紋飾,造型簡(jiǎn)單,技法粗率,但使用的廣度較大,幾乎涉及所有的器形。海濤紋在器物的內(nèi)底常與摩羯等紋飾組合出現(xiàn)。禽鳥(niǎo)紋極少,主要有鸚鵡與蝴蝶,鸚鵡極其簡(jiǎn)化,形態(tài)呆滯,蝴蝶則多作側(cè)視狀。

側(cè)視蝴蝶紋

刻花大量流行,題材主要是各種花卉紋飾,其次是摩羯與海濤紋,少量的禽鳥(niǎo)、人物等,與細(xì)劃花近似。刻花一般作單側(cè)斜坡?tīng)畹年幘€刻劃外輪廓線,內(nèi)填以極細(xì)的莖絡(luò)紋,整體紋飾清晰,線條明快,主體花卉之間填以綠葉。前段粗刻劃線的輪廓內(nèi)常填以細(xì)的莖絡(luò)狀紋理,后段則明顯更加草率,不僅花瓣片紋交待不清,內(nèi)部的細(xì)填線紋亦不再使用。

刻花裝飾

花卉有牡丹、蓮瓣、蕉葉以及纏枝花卉等。牡丹作盛開(kāi)的造型,構(gòu)圖類似于團(tuán)花,花瓣左右對(duì)稱,近圓形多個(gè)布局。蓮瓣紋早期凸起的半浮雕狀作法基本消失,代之以線刻劃的紋飾,造型較前期更加瘦長(zhǎng),外腹帶蓮瓣紋的碗內(nèi)腹仍有由多個(gè) 重圈紋構(gòu)成的蓮蓬狀紋飾,也有內(nèi)腹為蓮蓬而外腹不見(jiàn)蓮瓣紋的作法。蕉葉與蓮瓣紋一致,造型拉長(zhǎng),并出現(xiàn)中心呈莖狀凸起作法。

禽鳥(niǎo)有孔雀、鸚鵡、雁、仙鶴等,一般作花間飛翔狀,鳥(niǎo)的比例不甚協(xié)調(diào),鸚鵡的頭大于身子,有頭重腳輕之感,孔雀亦相貌丑陋,少見(jiàn)祥和、端莊的形象。

后段的刻劃花更加草率,僅刻劃較粗放的輪廓,輪廓中間增加質(zhì)感的細(xì)線基本不再用,裝飾圖案的輪廓亦不甚明了。最晚期則為大量的素面器物,出現(xiàn)外腹為直條紋或折扇紋,內(nèi)腹為簡(jiǎn)單篦劃紋的雙面刻劃花裝飾。

該時(shí)期亦見(jiàn)少量印花裝飾,為凸起的陽(yáng)紋,多見(jiàn)于粉盒蓋面與執(zhí)壺的耳面。粉盒蓋面上的紋飾內(nèi)容與刻劃基本一致;耳面上的紋飾有花卉、獸首等,常帶有可能為姓氏的文字。

裝燒工藝上,前段仍流行匣缽裝燒,主要為M形匣缽,也有少量筒形匣缽,一般一匣一器,器物的內(nèi)底用墊圈將其與匣缽分開(kāi),墊圈與器物之間、墊圈與匣缽之間均使用長(zhǎng)泥條間隔。也有匣缽內(nèi)多件疊燒的現(xiàn)象,器物之間直接使用泥條間隔而不使用間隔具。后段逐漸不再使用匣缽而直接明火疊燒,底部用較高大的喇叭形支燒具支燒。在一些窯址中甚至不見(jiàn)匣缽而完全使用明火疊燒。

這一時(shí)期是越窯的大擴(kuò)張時(shí)期。中心仍是上林湖窯場(chǎng),輻射至整個(gè)寧紹平原地區(qū)。除上虞的窯寺前與凌湖地區(qū)外,重要的還有寧波東錢(qián)湖窯場(chǎng)。除寧紹平原傳統(tǒng)越窯分布區(qū)外,浙江其他的窯場(chǎng)亦開(kāi)始燒造越窯系的器物,如浙江的臺(tái)州地區(qū)的黃巖、路橋;金華婺州窯地區(qū)的東陽(yáng)、義烏、武義、永康、蘭溪;溫州甌窯地區(qū)的永嘉、甌海、瑞安;龍泉窯地區(qū)的金村等。這些傳統(tǒng)越窯之外地區(qū)的越窯系產(chǎn)品在器形、裝飾上幾乎完全模仿越窯,其裝燒工藝亦幾乎與越窯完全一至。器物種類上以碗、盤(pán)類為主,包括罐、薰、五管燈、盞、盞托、執(zhí)壺、孔明碗、盒等,紋飾主要為牡丹等花卉,技法上細(xì)劃花與粗刻劃并存。胎釉特征上,因各地胎土的不同而造成各自的胎釉呈色略有區(qū)別,如溫州地區(qū)胎土較淺而使釉青中泛白;婺州窯地區(qū)胎土顏色較深而相應(yīng)的其釉色呈青灰;龍泉?jiǎng)t淡青中泛乳白。裝燒上使用匣缽與墊圈組合的方式,M形匣缽,器物外底用墊圈墊燒,使用長(zhǎng)泥條間隔。

六、南宋時(shí)期的越窯

低嶺頭類型越窯青瓷窯址發(fā)現(xiàn)于上個(gè)世紀(jì)八十年代,九十年代浙江省文物考古研究所與慈溪市博物館對(duì)該類型窯址進(jìn)行了系統(tǒng)調(diào)查與發(fā)掘,并將越窯的燒造歷史下限由傳統(tǒng)認(rèn)為的北宋中晚期延續(xù)到南宋早期。這些窯址中出土了一批與北方的汝窯、定窯以及南方的南宋官窯、龍泉窯等眾多窯口均有緊密聯(lián)系的產(chǎn)品,推測(cè)該類窯址應(yīng)南宋早期燒造宮廷用瓷的重要場(chǎng)所。

南宋時(shí)期窯址 慈溪開(kāi)刀山窯址

低嶺頭類型青瓷產(chǎn)品在面貌上非常復(fù)雜,與傳統(tǒng)越窯相比發(fā)生了巨大的變化,單以釉色分,可分成兩種:傳統(tǒng)的青釉與新出現(xiàn)的乳濁釉。

傳統(tǒng)的青釉產(chǎn)品又可分成兩類器物。

一類以青灰色為基本格調(diào),或呈青灰、豆青、青黃色,多數(shù)器物釉色較差,質(zhì)感不強(qiáng),滋潤(rùn)感不佳,少量產(chǎn)品釉層薄而透明,潤(rùn)感極強(qiáng)。器物主要以日用的碗、盤(pán)、盞、碟、盞托、壺、盒、盆、五管燈、韓瓶等為主。裝飾以刻花為主,亦結(jié)合劃花及少量的印花。裝飾題材以花卉為主,少量的動(dòng)物紋飾。有荷花紋、蓮瓣紋、牡丹紋、菊花紋、摩羯紋等。紋飾風(fēng)格較為粗放簡(jiǎn)潔。裝燒上分為M型匣缽單件裝燒與明火多件疊燒。此類器物無(wú)論是從器型、胎釉、裝飾,還是裝燒上看,均與北宋晚期以來(lái)的越窯一脈相承。

另一類器物除日用的碗、盤(pán)、碟、盞、盒、瓶等器物以外,還有一批不見(jiàn)于傳統(tǒng)越窯的陳設(shè)瓷與祭祀用瓷,包括套瓶、梅瓶、玉壺春瓶、爐、觚、鐘等。雖然釉色仍以青灰色為基本格調(diào),但釉的潤(rùn)度明顯更佳,釉面更加均潤(rùn)潔凈。裝飾技法雖仍以刻劃為主,兼細(xì)劃花,也有少量的貼塑,但裝飾題材、布局發(fā)生了較大改變,各種粗刻花的卷草紋或滿布于盤(pán)類器物的內(nèi)腹,或通體裝飾于碗等器物的外腹,新出現(xiàn)的云雷紋。陳設(shè)與祭祀用瓷僅胎、釉特征與傳統(tǒng)越窯接近,其造型、裝飾則屬于全新的類型,與北方的汝窯、定窯及耀州窯風(fēng)格近似。有學(xué)者將其稱之為北方風(fēng)格的青瓷制品。

乳濁釉青瓷產(chǎn)品主要有碗、盤(pán)、盞、洗、花盆、尊、罐、瓶、爐、鳥(niǎo)食罐、器座等。胎以青灰色為主,亦出現(xiàn)深黑色。釉色主有要天青、粉青、灰白等,呈浮濁失透狀。釉層普遍較厚,除單層釉外,亦出現(xiàn)多層施釉現(xiàn)象。裝飾多素面,少數(shù)器物有裝飾,如鬲式爐的足部呈出筋狀,三足奩式爐的足近似于勾云狀。

乳濁釉瓶

乳濁釉爐

乳濁釉碗

裝燒上,雖其仍為南方傳統(tǒng)的龍窯及匣缽,但其墊燒方式發(fā)生了重大改變。此期出現(xiàn)支釘墊燒,支釘有兩種,一種是鋸齒狀支釘,支點(diǎn)較粗大,另外一種為圓餅形支釘,支點(diǎn)較小。

鋸齒狀支釘

餅形支釘

此類產(chǎn)品顯然與汝窯、南宋官窯有著密切聯(lián)系。

七、結(jié)束語(yǔ)

唐宋時(shí)期是越窯發(fā)展的鼎盛時(shí)期,尤其從晚唐開(kāi)始、歷五代至北宋早期的越窯,是中國(guó)瓷器發(fā)展史上的又一高峰。這一時(shí)期的越窯,與吳越國(guó)勢(shì)力的興起有密切聯(lián)系。作為珍稀物品,一方面吳越國(guó)上層自身大量使用越窯青瓷,目前發(fā)現(xiàn)的高質(zhì)量的青瓷,或者說(shuō)秘色瓷,均發(fā)現(xiàn)于吳越國(guó)錢(qián)氏家族墓中,包括水丘氏墓、錢(qián)元瓘墓、康陵、錢(qián)元玩墓、蘇州七子山墓等;另一方面,錢(qián)氏家族為了維持其小政權(quán),極力討好中原王朝,經(jīng)濟(jì)上進(jìn)貢大量的本土特產(chǎn),包括絲綢、茶葉、金銀細(xì)軟等,江南地區(qū)燒造歷史悠久的青瓷,更是其進(jìn)貢的主要物品,尤其五代后期與北宋早期,青瓷的進(jìn)貢數(shù)量龐大到驚人,以致在其核心地區(qū)上林湖一帶無(wú)法完全承擔(dān)這一任務(wù)而擴(kuò)展到了上虞窯寺前、凌湖一帶。

因此錢(qián)氏政權(quán)的興起是推動(dòng)越窯青瓷走向發(fā)展頂峰的重要政治因素。

從器物的造型上看,金銀器在青瓷的制作上打下了極深的烙印。這一過(guò)程始于唐,發(fā)展于五代,興于北宋早期。晚唐五代時(shí)期的越窯,裝飾極其簡(jiǎn)單,以釉色及造型為勝場(chǎng),其造型模仿金銀器中常見(jiàn)的瓜棱腹、花口、高圈足等,紋飾則極少借鑒。到了北宋時(shí)期,對(duì)金銀器的模仿擴(kuò)展到金銀器上的細(xì)劃花紋飾,包括龍紋、鳳紋、對(duì)蝶紋、鴻雁紋、纏枝花卉等。

因此唐代以來(lái)金銀器工藝的繁榮是推動(dòng)越窯青瓷發(fā)展的重要文化因素。