近兩年來上林湖后司岙秘色瓷器窯址考古工作取得了重大成果。值此之際,故宮博物院聯(lián)合浙江省文物考古所、慈溪市人民政府等單位,將于5月23日舉辦“秘色重光——秘色瓷的考古大發(fā)現(xiàn)與再進宮”展覽,并召開“秘色瓷考古新發(fā)現(xiàn)及陶瓷考古的理論與方法學術研討會”。為梳理學術發(fā)展脈絡,重現(xiàn)既往經典研究,《院刊》微信公眾號特推出耿寶昌《越窯“秘色瓷”瑣談》、呂成龍《從秘色瓷的涵義看故宮博物院收藏的幾件越窯秘色瓷器》有關秘色瓷研究的兩篇舊文,以增加讀者和觀眾對秘色瓷的了解。

“九秋風露越窯開,奪得千峰翠色來”,這是唐人陸龜蒙《秘色越窯》中膾炙人口的詩句,生動地描繪了越窯秘色瓷釉色青瑩滋潤之美,也是“秘色”之名的濫觴。由此可知,早在唐代已存在秘色瓷。

但是,關于“秘色”之含義,古往今來卻有多種解釋。

北宋人周輝在《清波雜錄》中寫道:“越上秘色器,錢氏有國日,供奉之物,不得臣庶用,故曰秘色”。這是認為“秘色”始于吳越錢氏之說。北宋人莊季裕在《雞肋編》中寫道:“處州龍泉縣,……又出青瓷器,謂之秘色。”這是將龍泉青瓷稱作“秘色”。南宋太平老人在《袖中錦》記有“高麗秘色”。金人趙秉文在《汝瓷酒樽》稱汝窯青瓷為“秘色”。明人著《玉芝堂談蕓》寫道:“吳越時越窯愈精,謂之秘色,即所謂柴窯也。”此外,關于“秘色”的含義,還有指為湖田窯影青的說法。

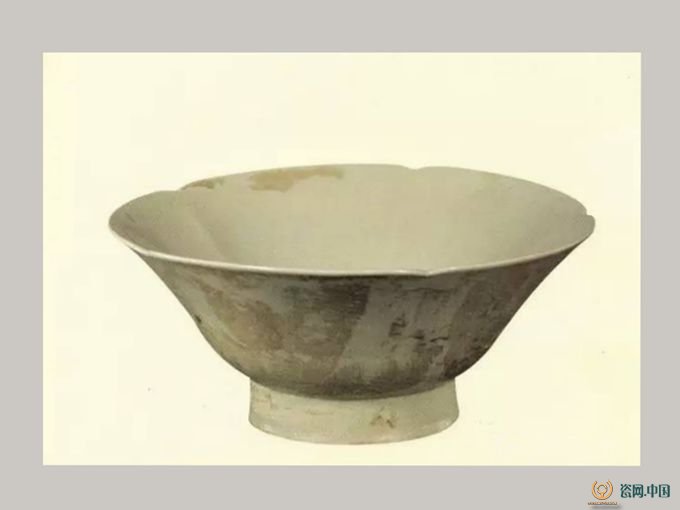

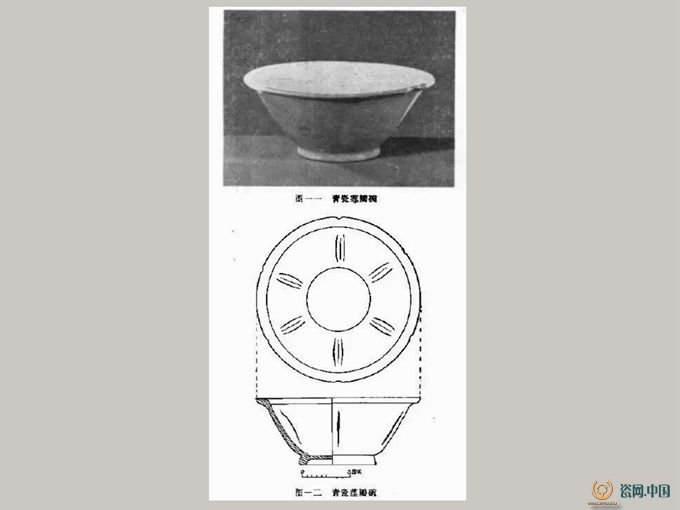

20世紀40年代初期,有古玩業(yè)者明確指出,唐至五代時期的浙江省余姚上林湖越窯所燒造的青瓷即為秘色瓷。筆者于1937至1948年間在上海的古董市場,曾見到大量的越窯器,器型有葵口碗、盤、洗、劃花蓋盒、長頸瓶等。其中,部分瓷器胎薄體輕,釉面溫潤青翠,若同“千峰翠色”的精品,后輾轉流入北京市場。這些器物多配有精致襄匣,簽書“唐秘色窯葵花瓣口淺碗”、“唐秘色窯八棱長頸瓶”等。這些20世紀40年代初被認為的“秘色瓷”與20世紀60年代陳萬里先生、馮先銘先生在浙江省余姚縣上林湖等地采集的標本,以及1987年陜西省扶風法門寺塔基地宮出土的唐懿宗咸通十三年(874年)出土的秘色瓷器(有“物帳”標明)完全一致(圖一)。這些考古標本與出土文物再次證實了“秘色瓷”實為唐至五代時期越窯青瓷之上品。

法門寺出土葵口圈足秘色瓷碗 《法門寺文物圖飾》頁275

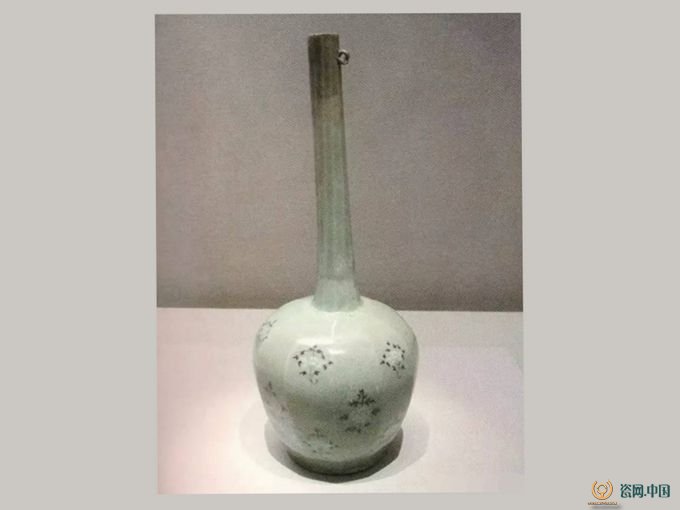

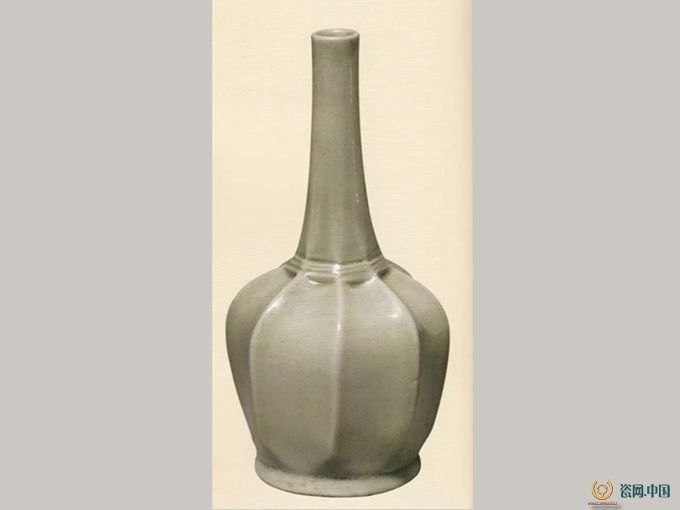

筆者認為,由于秘色瓷的影響及追摹秘色瓷的其他窯場產品給人造成了混沌與困惑,所以社會上長期流傳著種種異說。唐宋時期對外貿易興盛,生產的瓷器行銷世界,影響深遠。是時,我國的陶瓷技藝傳入高麗。高麗國開始仿造中國瓷器,其中仿造的青瓷幾欲亂真。北宋人徐競曾于宣和五年(1213年)在《奉使高麗圖經》書中記載“陶器色之青者,麗人謂之翡色,近年來制作工巧,色澤尤佳。……狻猊出香,亦翡色也,上有蹲獸,下有仰蓮以承之。諸器唯此物最精絕,其余則越州古秘色,汝州新窯器,大抵相類。”從目前見到的實物看,情況的確如此。如韓國國立博物館收藏的高麗青瓷八棱長頸瓶(圖二),雖有素面、暗刻與嵌黑白花幾種裝飾,但造型與陜西省扶風縣法門寺出土的秘色瓷八棱長頸瓶相類(圖三)。

高麗青瓷八棱長頸瓶 韓國國立博物館藏

法門寺出土青釉八棱凈瓶 《法門寺文物圖飾》頁274

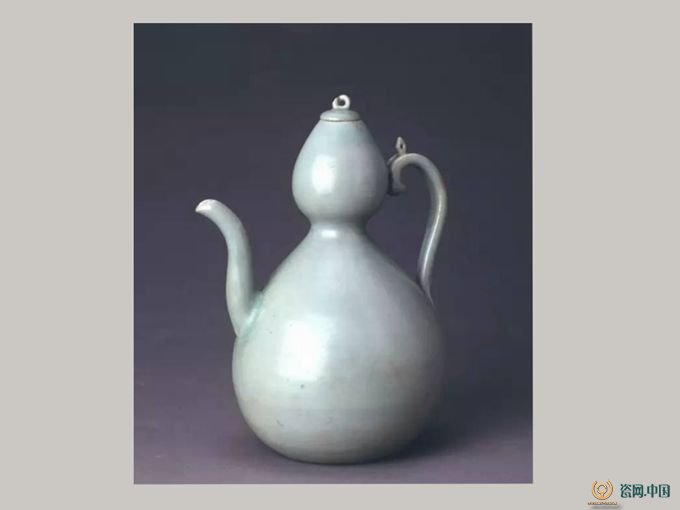

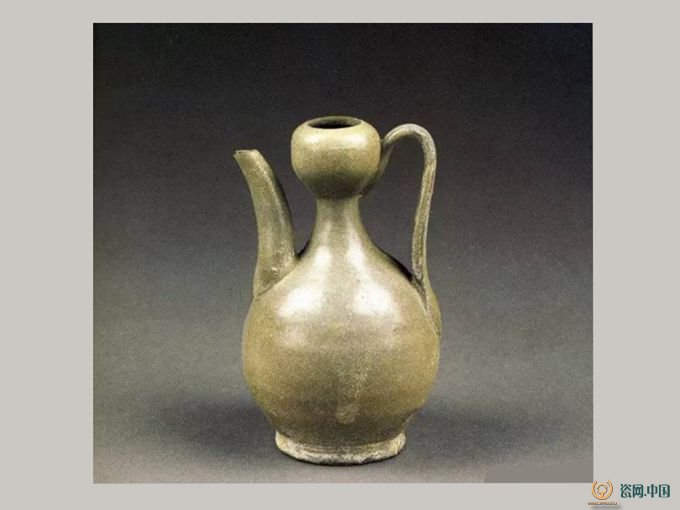

除高麗造器頸略為細長,口沿下多一小扣,素面器幾可亂真。又如1980年,北京市文物工作隊于南苑發(fā)掘的金大定二十四年(1984年)墓,出土一件青瓷葫蘆形執(zhí)壺(圖四)。釉面青綠光潤,胎質灰白堅細,出土時亦有越窯(圖五)、龍泉窯、高麗青瓷之爭議,經筆者鑒定確認為高麗青瓷。原因是此器造型獨特,器腹上小下大,曲流細長斜直,柄若寬帶,明顯有別于我國越窯器型制。

北京南苑金大定二十四年墓出土青瓷葫蘆形執(zhí)壺

越窯青瓷葫蘆形執(zhí)壺 出自《疊翠:浙東越窯青瓷博物館藏青瓷精品》

高麗青瓷中的盤、碗類素面器,由于追摹越、汝二窯,更為難辨。在各地博物館藏品中,不時見到混淆于越窯青瓷中的高麗青瓷,其特點是胎質不及越窯堅硬細密,釉面略為干澀或有細密開片,底多有粘沙。此外,唐至五代時期,秘色瓷作為被皇室推崇的貢品,被是時的其他南、北窯場爭相追摹,反映了“上有好者,下必甚焉。”如唐至五代時期的耀州窯,因毗鄰京都長安而受到影響。因此,唐鄭仁泰墓出的刻“官”字款青釉五葵口碗(圖六)與扶風縣法門寺秘色瓷出土時,都曾有越州窯與耀州窯的爭論。又如遼陳國公主與駙馬夫婦合葬墓出土的刻對蝶、纏枝花卉青瓷盤(圖七)、碗等等,出土后亦長期有越、耀之困惑。

唐鄭仁泰墓出土青瓷蓮瓣碗 《文物》1972年第7期,圖一二

陳國公主墓出土菊花紋青瓷盤 《契丹王朝-內蒙古文物精華》頁252

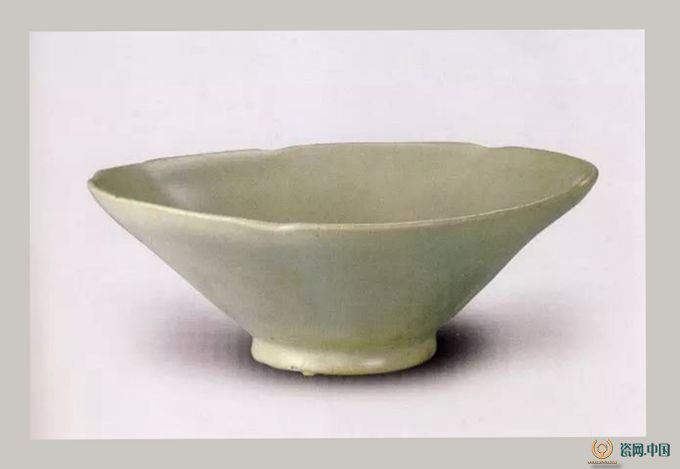

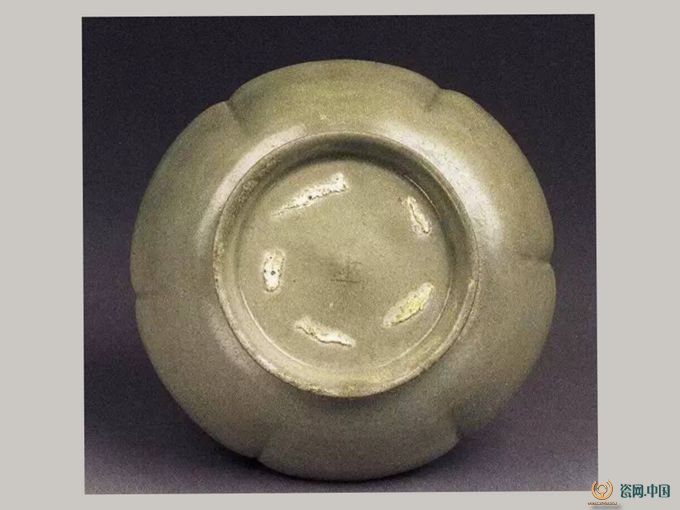

筆者認為,越州與耀州兩窯相距數(shù)千里之遙,雖產品造型、紋飾同具時代風格,但胎與釉的工藝卻不相同。唐代的耀州窯器多裹釉支燒,釉面乳濁肥厚,圓器未見玉璧底(圖八),而秘色窯多胎體細密,釉面稀薄平滑如玉,圓器支釘肥大留有痕跡(圖九)。五代時二窯青瓷均胎輕體薄,盤、碗亦多是五出葵口,但耀州窯器不及越窯胎體堅硬,釉面青綠色較越窯色淺,碗足不及越窯器之外撇。據(jù)此,鄭仁泰墓“官”字款青釉五葵口碗應為唐代耀州窯器,而扶風縣法門寺的青釉器則為越窯“秘色瓷”。

耀州窯青釉葵口碗 《中國耀州窯》頁65

越窯青瓷劃花對碟紋盤 《浙東越窯博物館藏青瓷精品》頁484

越窯的制瓷窯場,唐代集中于今浙江省上虞、余姚、寧波的等地,至晚唐、五代已擴展到今諸暨,紹興、鎮(zhèn)海、鄞縣、奉化、臨海、黃巖等縣,從而形成了一個頗具規(guī)模的越窯系。筆者曾于1986年—1988年兩次到浙江省博物館與浙江省考古隊參觀學習,飽覽各窯口的發(fā)掘標本,受益匪淺。當時所見的余姚縣上林湖出土的標本相當精美,顯示出越窯特色,臨近黃巖臨海縣許墅窯的標本尤其典型(圖十)。該窯標本,有刻花、鏤空工藝之香薰、盒等,均胎質細密若玉,釉色青綠如翠,堪稱“秘色瓷”上品。筆者據(jù)此認為該窯場不見經傳,卻極可能為山西扶風縣法門寺出土“秘色瓷”故鄉(xiāng)之一。

黃巖臨海縣許墅窯瓷片

唐至五代時的吳越政權,地處東南一隅,雖“地方千里,帶甲十萬,鑄山煮海,象犀珠玉之富,甲于天下”,然為謀求偏安,以“保境安民”為國策,以質地上乘、數(shù)量頗豐的“秘色瓷”進貢于強大的北方諸國。此舉的影響,最先擴展到安徽省的歙州窯,竦口窯與績溪窯,進而到江西省景德鎮(zhèn)的黃泥頭等窯。這些窯口所產青瓷與越窯工藝一脈相承,但造型、紋飾略粗,釉面冷黃,支燒方法也略有差異。

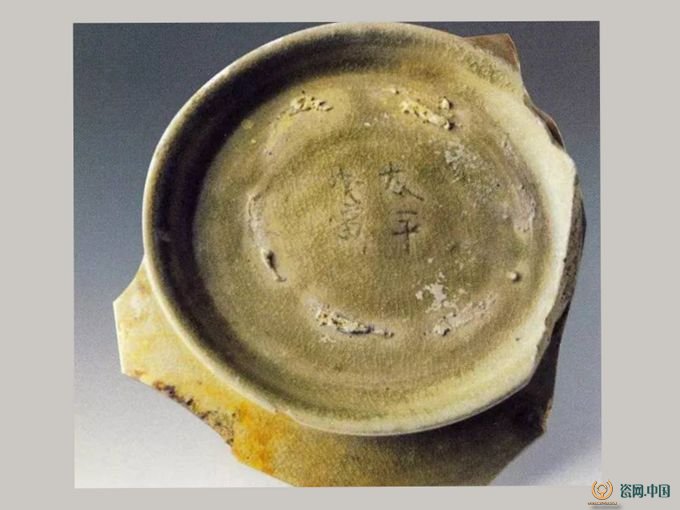

“秘色瓷”的燒造以唐至五代最盛。其后,各窯隨著吳越國的覆滅漸次式微。筆者曾見過不少接近宋代風格的越窯器物,如后晉石敬唐天福五年(942年)的青瓷長方硯,北宋趙光義太平興國三年“太平戊寅”(978年)款盒、碗、盤(圖十一),刻端拱、淳化、元豐紀年款的粗器,這些瓷器工藝粗糙,由此不難窺見,曾經盛極一時的越窯器,已呈現(xiàn)逐漸被北宋初期興起的龍泉窯青瓷所取代的跡象。

越窯“太平戊寅”款盤底 圈足八字外撇 《中國越窯瓷》頁139

下面,筆者再談談建國以來,國內出土的“秘色瓷”精品:

1.蘇州市博物館收藏的1956年于蘇州虎丘云巖寺塔出土的五代越窯凸蓮瓣帶托盞。其造型雋秀,釉面青翠滋潤,工藝精細,器底刻有“項記”款。初定為國寶。

2.陜西省扶風縣法門寺塔基地宮,1987年出土有詳載于“物帳”的秘色瓷十四件,其造型以五出葵口的盤、碗為主,器腹分深淺二式或有折腰。其中兩件銀扣碗,外涂漆平脫銀花,裝飾精美。尤為難得的是碗外壁還殘留著有唐代白描畫的包裝紙,稱為研究唐代繪畫的寶貴資料。地宮中海出土一件長頸八棱瓶,此種瓶即是前文提到的高麗青瓷追慕并流行的造型,另有故宮博物院收藏二件:其一為1964年先師孫瀛洲先生與北京琉璃廠購得,經考證確認為一級品,其二為1979年筆者替故宮收集的一件。以上兩件相比,前者足徑略大,底旁刻有“四”字,后者腹部下收,底旁刻有“七”字,此件送來展出。另有1959年收集到的類此的圓腹長頸瓶一件,也收藏于故宮,均與法門寺塔基地宮出土與余姚窯址出土器完全相同。

3.北京首都博物館藏的1981年于北京西郊八寶山遼代統(tǒng)和十三年(995年)名士韓佚墓出土的秘色瓷九件,其中刻花宴樂圖執(zhí)壺造型優(yōu)秀,紋飾清晰,釉面溫潤呈青灰色,器底刻“永”字。此壺與同墓出土的刻鸚鵡紋的花口碗,均為“秘色瓷”上品。

4.內蒙古自治區(qū)博物館收藏有1983年于哲里木盟奈曼旗青龍山鎮(zhèn)發(fā)掘的,遼開泰七年(1018年)陳國公主與駙馬合葬墓出土的“秘色瓷”暗刻對蝶花口洗,纏枝蓮洗,精致程度無可名狀,為遼代皇家用瓷,可與法門寺的“秘色瓷”媲美。

5.浙江省博物館收藏的1980年于臨安縣唐天復元年(901年)水丘氏墓出土的二十五件“秘色瓷”,其中采用鏤雕彩繪工藝裝飾的云紋香薰及蓋罌、燈等、應為國寶級的上乘之器。

6.蘇州博物館藏的1979年江蘇省吳縣七子山,五代錢繆墓出土的越窯青瓷鏤空方盤和銀扣碗。此種四方委角鏤空方盤,可層層高疊,或單個使用,余姚窯址曾采集有標本,同此造型的還有宋定窯、遼缸瓦窯三彩器與高麗青瓷。

7.浙江省博物館藏有吳越國錢氏家族墓出土的典型“秘色瓷”一批。其中錢元瓘墓出土的瓷罌,浮雕云龍,龍身貼金、富麗華貴,氣勢磅礴。

8.江蘇省吳縣藏有江蘇省武進西村出土的五代“秘色瓷”鏤空卷草紋香薰,胎輕體薄,釉色蔥翠,工藝精細。此種精美的香薰,浙江省余姚窯與臨海縣許墅窯均有標本出土。

9.江蘇省南通市博物館收藏有1973年于本市出土的晚唐“秘色瓷”雕花皮囊壺,器腹凸雕仿皮囊式的縫合紋,造型別致,相類唐代邢窯作品與西安何家村出土的唐代銀流金舞馬銜杯皮囊壺,為世所罕見,一級品確認時被認定為國寶。

10.藏于南京博物院的江蘇揚州五湖鄉(xiāng)出土的“秘色瓷”瓜棱壺,其與杭州五代墓出土的瓜形執(zhí)壺相同。壺身分六瓣瓜形,上小下大,覆以瓜蒂鈕半圓器蓋,上下合為一體,造型秀美,釉色碧翠,并有銀扣裝飾,均為“秘色瓷”上品。

11.江蘇省鎮(zhèn)江市藏有1980年北宋墓出土的“秘色瓷”八棱蓋罐、器身修長,分呈八方,亭頂形蓋,釉面青綠,晶瑩明亮,也系珍品。

此外,上海博物館收藏多件“秘色瓷”精品,尤為早年出土的刻劃海水龍紋碗最為出色,同類見于大英博物館藏品。

“秘色瓷”作為陶瓷精品,歷來備受重視,正如清代乾隆款雞缸杯上御題詩所贊“李唐越器人間無”,其來龍去脈曾是中國陶瓷史上的一大疑案,困惑陶瓷界達數(shù)百年之久。如今隨著扶風法門寺珍寶與貢品“物帳”的出土,這層迷霧被化解。本次由上海市博物館舉辦的國際“秘色瓷”研討會諸位學者的發(fā)言,必將進一步把“秘色瓷”的研究引向深入,我在此謹祝大會圓滿成功。