北京故宮博物院器物部主任、研究館員、北京故宮博物院陶瓷研究所所長呂成龍

“哥窯”是中國古陶瓷界長期研究的重要課題之一。由于在宋代文獻中找不到任何有關它的記載,元、明兩代文獻記載或語嫣不詳,或不盡可信,加之迄今為止尚未發現燒造典型傳世哥窯瓷器的窯址,墓葬和窖藏中也不見有典型傳世哥窯瓷器出土,致使有關哥窯的一些問題至今未得到解決。

長期以來,學術界在諸如哥窯的概念,傳世哥窯瓷器的燒造時代、窯址所在地、生產性質,哥窯與官窯的關系,對歷代文獻有關哥窯記載的理解,以及對各地出土類似哥窯器物的看法等,均有不同的觀點。筆者不揣冒昧,在前人研究的基礎上,結合自己三十多年在故宮博物院從事古陶瓷研究的心得,對有關哥窯的幾個問題談些自己的看法。不妥之處,敬請方家賜止。

關于“哥窯”的概念

筆者認為,談論哥窯瓷器,首先必須弄清四個概念:一是“傳世哥窯”;二是元末明初文獻記載的“哥哥洞窯”、“哥哥窯”、“哥窯”;三是哥(官)窯型;四是龍泉哥窯。否則,討論將失去意義,問題亦將變得更加復雜。比如,有時人們將“龍泉哥窯”瓷器與“傳世哥窯”瓷器對比研究時,承認二者有區別,但在具體討論“傳世哥窯”瓷器的時代和產地時,往往又將二者混為一談。再如,有學者未上手觀摩過真正的傳世哥窯瓷器,遂將新中國成立以來一些元代或明初的窯址、墓葬、遺址、沉船等出土或出水的“哥窯型”、“官窯型”瓷器與“傳世哥窯”瓷器混為一談,并依次來判斷傳世哥窯瓷器的年代,這樣得出的結論肯定不會正確。因此,為了弄清這四個概念,我們有必要先檢索一下有關哥窯的文獻記載。

有關哥窯的文獻記載

有關哥窯的文獻記載,最早見于元代孔克齊撰《靜齋至正直記》一書。該書卷四“窯器不足珍”條載“嘗議舊定器、官窯等物,皆不足為珍玩,蓋予真有所見也。在家時,表兄沈子成自余干州歸,攜至舊御土窯器徑尺肉碟二個,云是三十年前所造者,其質與色絕類定器之中等者,博古者往往不能辯。乙未東在杭州時,市哥哥洞窯器者一香鼎,質細雖新,其色瑩潤如舊造,識者猶疑之。會荊溪王德翁亦云:‘近日哥哥窯絕類古官窯,不可不細辯也。’今在慶元見一尋常青器菜盆,質雖粗,其色赤如舊窯,不過街市所貨下等低物,使其質更加以細膩,兼以歲久,則亂真矣!予然后知定器、官窯之不足為珍玩也。所可珍者,真是美玉為然。記此為后人玩物之戒。至正癸卯冬記。” 摘自《靜齋至正直記》,南京圖書館藏《粵雅堂叢書》本。一般認為該書是元代孔齊撰。但據尤德艷女士考證,該書作者為孔克齊,字肅夫,號行素(居士)、靜齋、闕里外史。參見尤德艷《<靜齋至正直記>作者考述》,《中國典籍與文化》,2003年第三期,這里的“乙未”即至正十五年(1355年)。孔克齊認為,定窯和官窯瓷器算不上值得珍視的古玩,所可珍視的是天然美玉。這當然是作者的一種偏見。

成書于明洪武二十一年(1388年)曹昭撰《格古要論》卷之下“古窯器論”之“哥窯”條載:“舊哥窯,色青,濃淡不一,亦有鐵足紫口,色好者類董窯,今亦少有。成群隊者、元末新燒者,土脈麄(粗)燥,色亦不好。”

而《新增格古要論》已將“哥窯”改為“哥哥窯”,該書卷七“古窯器論”之“哥哥窯”條載“舊哥哥窯出,色青,濃淡不一,亦有鐵足紫口,色好者類董窯,今亦少有。有成群隊者,是元末新燒,土脈粗糙,色亦不好。 ”

約成書于十七世紀初(以往人們均認為該書系宣德四年呂震等人奉敕編撰,后來不斷有學者對此提出質疑。近年有學者考證該書約成書于十七世紀初。見陸鵬亮《宣爐辯疑》,《文物》2008年第七期)的《宣德鼎彝譜》卷一載:{......內庫所藏柴、汝、官、哥、均、定各窯器皿,款式典雅者,寫圖進呈......其柴、汝、官、哥、均、定中,亦選得二十有九種。}

現今所見最早記述龍泉哥窯之文獻是成書于明嘉靖十八年(1539年)之前的陸深撰《春風堂隨筆》。書中曰:“哥窯,淺白斷紋,號百圾碎。宋時有章生一、生二兄弟,皆處州人,主龍泉之琉田窯。生二所陶青器,純粹如美玉,為世所貴,即官窯之類;生一所陶者色淡,故名哥窯。”

明嘉靖四十年(1561年)《浙江通志》卷八[地理志]第一至八[處州]記載了關于“哥窯”與“弟窯”的傳說:“處州......龍泉九姑山在縣治北,說者謂有龍首之象。宋治平初建最高亭于山之西......縣南七十里曰琉華山,高出境內諸山,山巔寬平,有長湖深不可測。相傳舊有古剎,龍興云雨,沒而為湖。山下即琉田,居民多以陶為業。相傳舊有章生一、章生二兄弟二人,未詳何時人,主琉田窯造青器,粹美冠絕當世。兄曰哥窯,弟曰生二窯,價高而征課遂厚。自后,器之出于琉田者,已粗陋利微,而課額不減,民甚病焉。然則為工者,亦何貴于精也。山相近有嶺,曰大梅嶺、曰小梅嶺。”

刊刻于明嘉靖四十五年郎瑛撰《七修續稿》[二窯]條曰:“哥窯與龍泉窯皆出處州龍泉縣。南宋時有章生一、生二弟兄各主一窯,生一所陶者為哥窯,以兄故也;生二所陶為龍泉,以地名也。其色皆青,濃淡不一;其足皆鐵色,亦濃淡不一。舊聞紫足,今少見焉。惟土脈細薄、油(釉)水純粹者最貴。哥窯則多斷紋,號曰百圾破。龍泉窯,至今溫、處人稱為[章窯],聞國初先生章溢乃其裔云”

明代高濂撰《遵生八箋》“燕閑清賞箋,論官哥窯器”曰:“官窯品格大率與哥窯相同,色取粉青為上,淡白次之,油灰色,色之下也。紋取冰裂,鱔血為上,梅花片墨紋次之,細碎紋,紋之下也。”又曰:“所謂官著,燒于宋修內司中,為官家造也。窯在杭之鳳凰山下,其土紫,故足色若鐵,時云紫口鐵足。紫口,乃器口上仰,釉水流下,比周身較淺,故口微露紫痕。此何足貴?惟尚鐵足,以他處之土咸不及此。哥窯燒于私家,取土俱在此地。官窯質之隱紋如蟹爪,哥窯質之隱紋如魚子,但汁料不如官料佳耳。”

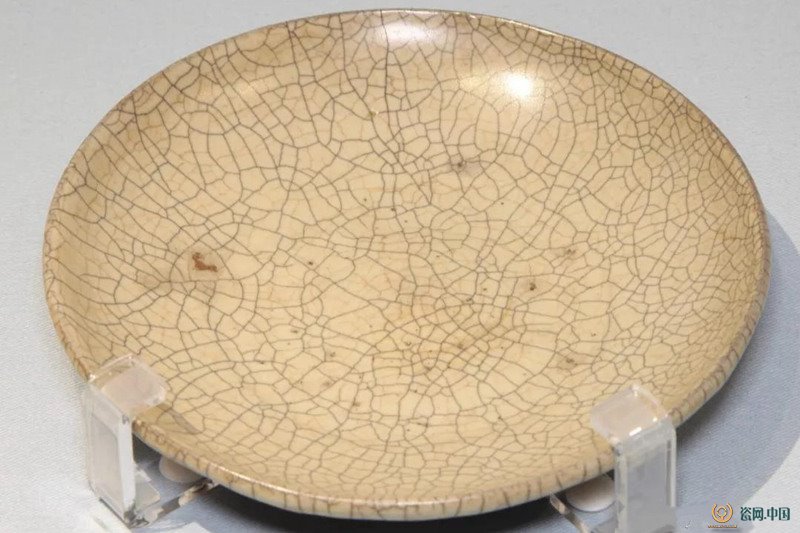

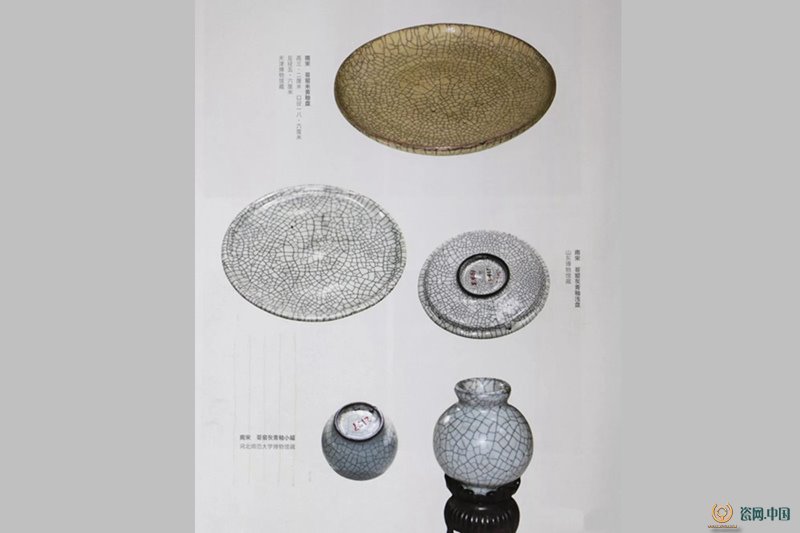

南宋 哥窯米黃釉盤

高2.7厘米 口徑15.6厘米 底徑5.7厘米

北京故宮博物院藏

元末明初 官窯型灰青釉葵口盤

高2.9厘米 口徑16.2厘米 底徑5.9厘米

北京故宮博物院藏

1970年南京市中央門外張家洼明洪武四年汪興祖墓出土

“哥哥洞窯”、“哥哥窯”、“哥窯”與傳世哥窯

對于上述元末明初文獻記載之“哥哥洞窯”“哥哥窯”和“哥窯”,汪慶正先生在《官、哥二窯若干問題的探索》一文中推測“哥哥窯”是“哥哥洞窯”的簡稱,而“哥窯”則是“哥哥窯”的簡稱。然而,關鍵是這里的“哥窯”瓷器究竟是否指傳世哥窯瓷器?實質上,對傳世哥窯瓷器產生頗多爭議,即源于對這個問題的不同看法。

筆者認為,《靜齋至正直記》和《格古要論》所說的“哥哥洞窯”“哥哥窯”“哥窯 ”是一回事兒,而明代晚期文獻所說處州龍泉縣“哥窯”又是一回事兒。前者的窯址應在杭州,成書于明洪武二十一年曹昭撰《格古要論》雖將其分為“舊哥窯”和“元末新燒”哥窯,但并未指出“舊哥窯”舊到何時,即究竟是指元代中期、元代初期抑或宋代(不管是哪種哥窯瓷器,從其特征看,均不可能比宋代還早)。二十世紀三十年代以前,一些學者即把文獻記載的“哥窯”說成是“傳世哥窯”,但一九五六年以后,浙江省文物管理委員會在對龍泉縣的大窯、金村、竹口、溪口等幾處窯址進行調查和重點發掘時,在大窯等五處窯址中發現了釉面有開片紋的黑胎青瓷標本,絕大部分為生活用器,如碗、盤、盞、杯、壺、盆、洗、瓶、觚、盂、盒、燈和爐等。并認為這些標本的特征與《七修續稿》所說哥窯器黑胎、青釉且有紫口鐵足和釉面有斷紋開片等特征相同,從而斷定龍泉窯黑胎青瓷應當是明代晚期文獻所記載之處州龍泉縣“哥窯”產品無疑,認為將人們一直稱為哥窯的宮中傳世品(傳世哥窯)說成是龍泉哥窯產品則有很大疑問。(朱伯謙、王士倫《浙江省龍泉青瓷窯址調查發掘的主要收獲》,《文物》一九六三年第一期)也就是說,考古工作者對龍泉窯遺址進行的考古發掘證明,傳世哥窯瓷器不是龍泉窯所燒造。

需要指出的是,現在人們談論“哥窯瓷器”,如無特別聲明,一般系指歷代宮廷流傳下來的典型的、被認為是宋代的“傳世哥窯瓷器”。這已約定俗成。對于龍泉窯燒造的黑胎青釉帶開片的瓷器,一般稱之為“龍泉哥窯瓷器”。 而對于元末明初墓葬、窯藏、遺址、沉船出土或出水(現在還應加上從傳世哥窯瓷器中分離出來的個別器物)的青釉開片瓷器,一般稱之為“哥窯型瓷器”或“官窯型瓷器”。以前由于考古資料限制,有人曾認為這類瓷器與典型傳世哥窯瓷器一樣,后來發現不一樣。現在應將這類瓷器分離出來。特別是杭州市鳳凰山麓老虎洞窯發掘以后,人們普遍認為這類瓷器是元末明初老虎洞窯產品。鑒于這類青瓷外觀特征既像官窯青瓷亦像哥窯青瓷,因此,人們有時稱其為“官窯型”青瓷,有時稱其為“哥窯型”青瓷。上述《靜齋至正直記》和《格古要論》則將之認定為“哥窯”產品。從制作工藝、外觀效果和科學檢測結果看,典型傳世哥窯瓷器、哥窯型或官窯型瓷器、龍泉哥窯瓷器是三種不同的釉面均有開片的青瓷,不可混為一談。

傳世哥窯瓷器與龍泉哥窯瓷器、哥(官)窯型瓷器的主要區別

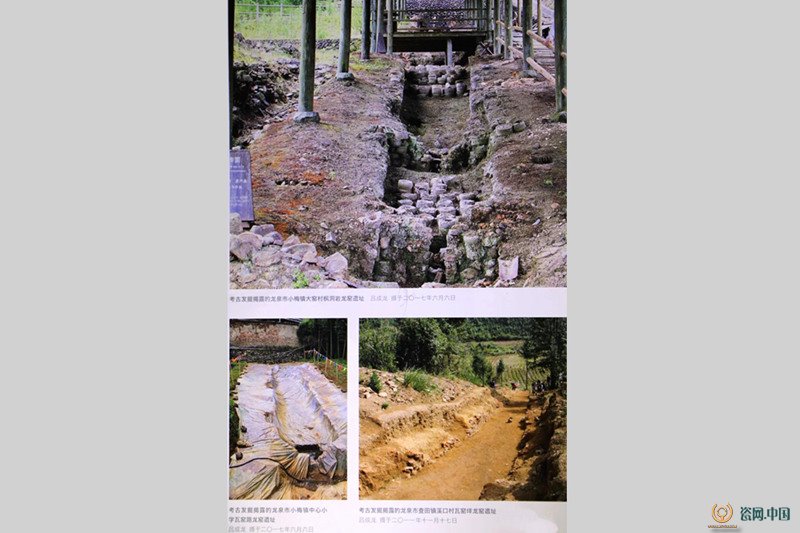

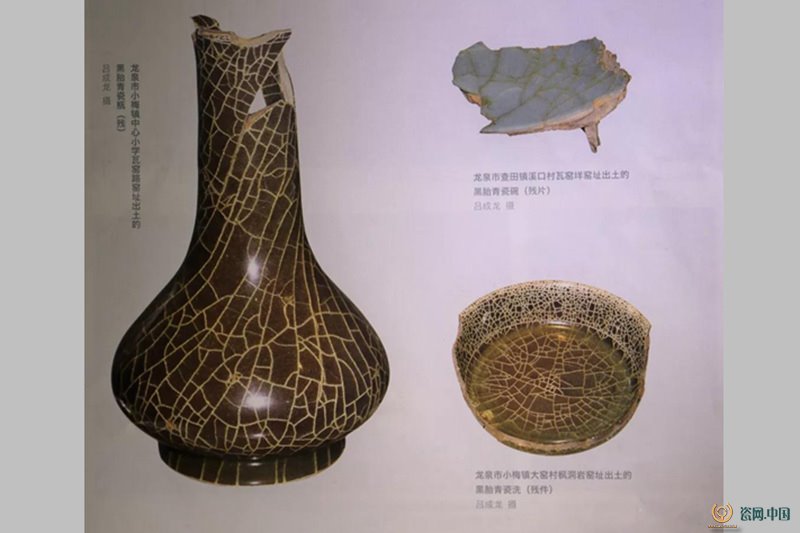

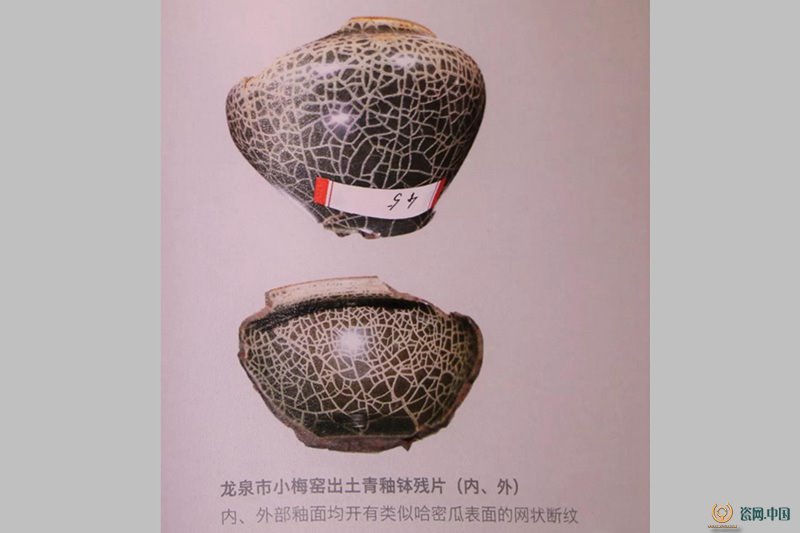

龍泉市小梅鎮大窯村楓洞巖、茶田鎮溪口村瓦窯垟和小梅鎮中心小學瓦窯路等處窯址出土的黑胎青瓷(亦稱“龍泉哥窯”青瓷,即明代晚期文獻所稱的“哥窯”青瓷)與典型的傳世哥窯瓷器不是同一種青瓷,雖然二者同屬于青瓷范疇,而且釉面都有細碎片紋,但從肉眼可以看出二者存在以下主要區別。

龍泉大窯楓洞巖龍窯遺址 呂成龍 攝于二零一七年六月六日

第一,胎釉厚薄和胎質方面。二者釉層雖都較厚,但典型傳世哥窯瓷器一般胎體厚薄不一,胎質細膩;龍泉哥窯瓷器雖也胎體厚薄不一,但胎體瓷化程度更高。哥(官)窯型瓷器胎體一般較厚,胎體瓷化程度較差,一般都處于略生燒狀態,胎體略欠致密,輕輕叩擊,聲音沙啞。

第二,胎色方面。典型傳世哥窯瓷器一般都為完整器(多有小磕缺),很難見到其真實的胎色。雖然有一部分器物圈足之足端露胎,但此處所露胎體之表面多有一層很薄的黃褐色弱氧化層,因此,此處所反映的不是真實胎色。從個別典型傳世哥窯瓷器殘器或器物口沿、 底足磕缺處以及目前私人收藏的典型傳世哥窯瓷器殘片標本可以明顯看到,傳世哥窯瓷器的真實胎色一般都是灰黑或鐵黑色。孫瀛洲先生曾談到所見傳世哥窯瓷器胎色不一,有“沉香色、淺白色、杏黃色、深灰色、黑色等”多種,并認為“因土非一種,故色也不一”。(孫瀛洲《談哥汝二窯》,《故宮博物院院刊》一九五八年第一期)其實,孫老師所觀察的基本都是傳世哥窯瓷器底足所反映的胎體表面顏色,不是真實胎色。孫老師認為傳世哥窯瓷器胎體表面顏色不一是因為使用了不同的胎土,對此筆者不敢茍同。其實所用胎土都一樣,胎色不一是因在窯內燒成時擺放位置的不同,致使其感受到的溫度、氣氛不一樣和燒成后期弱氧化程度不同。而對于龍泉哥窯青瓷,從圈足低端露胎處和器身磕塊處以及瓷片標本斷面處觀察,則基本都是灰黑色或鐵黑色。究其原因,當與龍泉哥窯瓷器與典型傳世哥窯瓷器分別采用不同的燒成制度有關。哥(官)窯型瓷器胎色一般為灰黑或黃褐色。

第三,釉色和釉質方面。典型傳世哥窯瓷器之釉大都呈灰青色,少數呈炒米黃色或粉青色。釉層大都不透明,釉面常見細微褶皺,耿寶昌先生形容其為“粥皮”,可謂即形象又貼切。釉面“光澤像人臉上的微汗,潤澤如酥”。(孫瀛洲《談哥汝二窯》,《故宮博物院院刊》一九五八年第一期)而龍泉哥窯青瓷釉色則一般均為粉青或灰青,釉層透明釉面玻璃質感較強——因釉層透明度太好,致使有器物在灰黑或鐵黑胎的映襯下,呈黑青色。哥(官)窯型瓷器釉色一般呈灰白或灰青色,釉層透明度差,釉面不夠光亮,發半木光(即“半無光”亦稱亞光)。

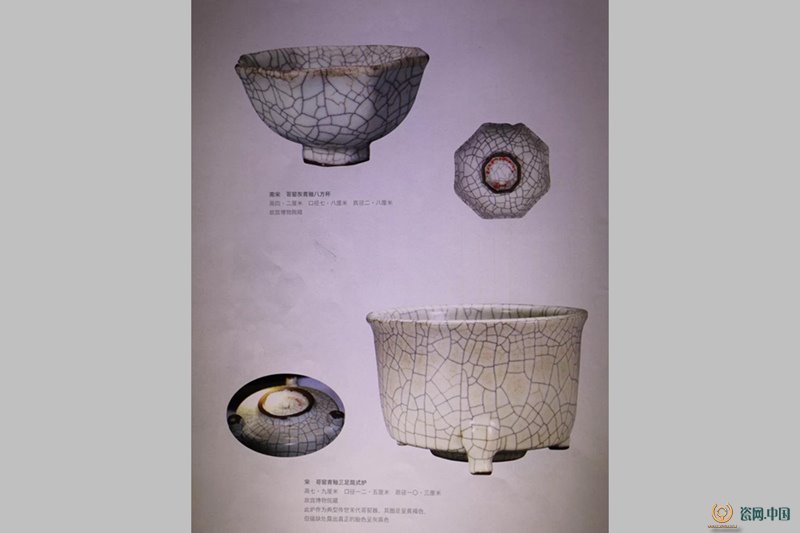

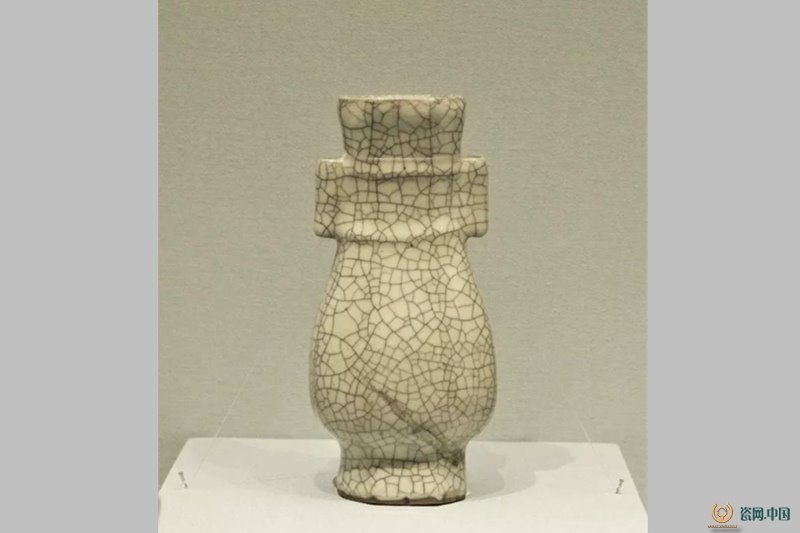

宋 哥窯貫耳八方壺

高14.8厘米 口徑4.6X3.7厘米 底徑4.8X4.4厘米

故宮博物院藏

此壺為典型傳世宋代哥窯瓷器

第四,釉面開片方面。典型傳世哥窯瓷器釉面一般均開有不規則的大小不一的紋片,且大、小紋片的顏色也不同。小紋片一般呈土黃色,俗稱“金絲”,大紋片一般呈灰黑色,俗稱“鐵線”,二者合起來即所謂的“金絲鐵線”。片紋顏色系刻意著色而成,據現代仿燒傳世哥窯瓷器的人員介紹,所用染色劑為天然植物染料,染后必須回爐低溫(不超過五百攝氏度)焙燒,需反復多次。由于典型傳世哥窯瓷器出窯后釉面在不斷開裂,因此有些裂紋顏色系因年久使用,不斷被人揩拭、滲入灰塵所致。而龍泉哥窯青瓷釉面雖也都有開片,但片紋色澤均為自然天成,非人工刻意染色而成。片紋顏色一般為冰裂紋或凸起的白紋。凸起的白紋即文獻記載的“白色斷紋”,極似哈密瓜皮表面網紋。哥(官)窯型瓷器釉面一般只有一種灰黑色紋片,且紋片較大。

第五,在形成“紫口”方面。典型傳世哥窯瓷器由于胎色不一,且釉的高溫粘度大、流動性小,致使“紫口”或有或無或不明顯。而龍泉哥窯瓷器胎色灰黑或鐵黑,釉層雖厚但透明度強,釉的流動性也大,因而一般均能形成“紫口”。哥(官)窯型瓷器一般也能形成“紫口”。

第六,在形成“鐵足”方面。典型傳世哥窯瓷器因以“裹足支燒”者居多,所以露出“鐵足”者少。而龍泉哥窯瓷器多采用墊餅墊燒,燒成后足端必定會露出灰黑色或鐵黑色胎,所以多呈現所謂的“鐵足”。哥(官)窯型瓷器一般采用墊餅墊燒,也能形成“鐵足”。

因此,文獻記載的“紫口鐵足”應為龍泉哥窯瓷器的主要特征,這也是典型傳世哥窯瓷器與龍泉哥窯瓷器的最主要區別之一。

當然,可能有極少數龍泉哥窯瓷器或龍泉窯仿傳世哥窯瓷器因酷似傳世哥窯瓷器而被列入傳世哥窯瓷器中,但我們絕不能依此認為傳世哥窯瓷器系龍泉窯所造。

如今,傳世哥窯瓷器大都由故宮博物院、臺北故宮博物院、上海博物館、英國倫敦大維德基金會、瑞士日內瓦鮑氏東方藝術館等處收藏,其他博物館如天津博物館、山東博物館、河北師范大學博物館、南京市博物館或私人手中也有零星收藏。其造型以仿夏、商、周三代青銅器為主,常見的有三足雙耳鼎式爐、雙耳簋式爐、雙耳乳足爐、膽式瓶、貫耳瓶、八方穿帶瓶、弦紋盤口瓶等,也有盤、碗、洗、罐之類。釉色多呈灰青色,少數呈米黃色或淡米黃色。釉質溫潤,釉面泛酥油光,如人臉之微汗,即所謂“潤澤如酥”。釉面均開有不規則的細碎紋片,而且紋片一般均彎曲不直。紋片有大、小之別,大紋片呈鐵黑色,小紋片呈土黃色,故有“金絲鐵線”之稱。

南宋 哥窯灰青釉魚耳簋式爐

高8.3厘米 口徑11.9厘米 足徑9.5厘米

北京故宮博物院藏

南宋 哥窯灰青釉葵花式洗

高3.3厘米 口徑11.7厘米 足徑8.9厘米

北京故宮博物院藏

南宋 哥窯米色釉膽式瓶(左)

高14.2厘米 口徑2.2厘米 足徑5.4厘米

南宋 哥窯米色釉膽式瓶(右)

高13.8厘米 口徑2.5厘米 足徑4.5厘米

北京故宮博物院藏

南宋 哥窯米黃釉葵口盤

北京故宮博物院藏

南宋 哥窯米黃釉投壺

高11.5厘米 口徑2.5厘米 足徑4.2厘米

北京故宮博物院藏

南宋 灰青釉葵口折腰盤

高2.5厘米 口徑12.6厘米 足徑7.7厘米

北京故宮博物院藏

南宋 哥窯灰青釉葵花式洗

高3.2厘米 口徑10.5厘米 足徑8.3厘米

北京故宮博物院藏

南宋 哥窯青釉葵花式洗

北京故宮博物院藏

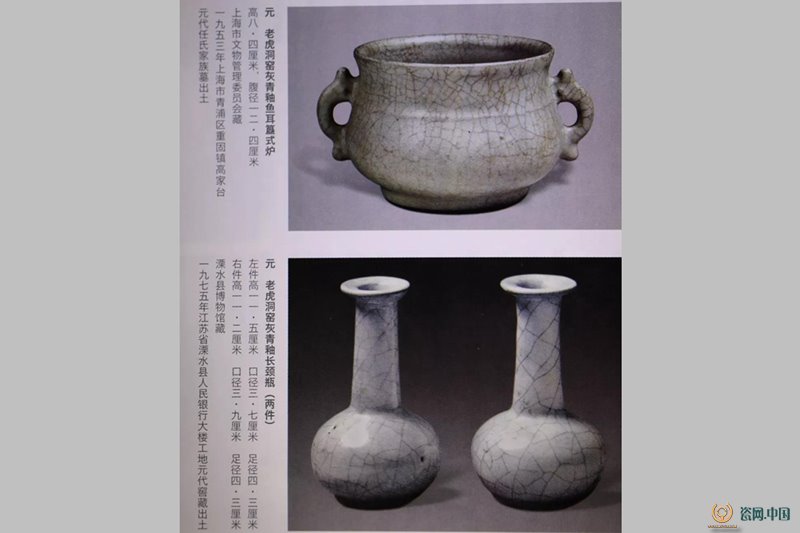

元 老虎洞窯米黃釉雙耳三足鼎式爐

高17.3厘米 口徑13.3厘米 底徑9.2厘米

北京故宮博物院藏

傳世哥窯瓷器釉面所產生的片紋體屬于燒造工藝上的一種缺陷,系胎、釉膨脹系數不一所造成。若胎、釉膨脹系數一致,二者就結合的緊密,釉面也就不會出現裂紋。但當胎的膨脹系數比釉的膨脹系數小到一定程度時,釉就會在燒成后期的冷卻過程中產生開裂。由于這種開裂打破了單一釉面給人視覺帶來的單調感,使釉面產生大小、疏密的塊面分割,自然天成,具有韻律美,故給人一種嶄新的藝術享受。

傳世哥窯瓷器多采用裹足支燒,少數采用墊餅墊燒。墊燒者有細窄的圈足,圈足底邊爽利,但圈足寬窄往往不一。圈足內亦施釉,釉面亦有裂紋。

傳世哥窯瓷器的另一特點是釉面多有縮釉,縮釉坑大小不一,尤其是在器物的轉折處,經常出現長條型縮釉。

故宮博物院收藏的穿帶瓶、膽式瓶、直頸弦紋瓶、投壺式貫耳瓶、簋式魚耳爐、葵花式洗、菊花式盤等均為傳世哥窯瓷器中的典型器。但隨著考古資料的增多,我們也應實事求是地重新審視傳世哥窯瓷器,如其中被定為宋代的雙耳鼎式爐,腹中部凸起一道弦紋,其造型風格與一九七六年從新安海底元代沉船打撈出水的雙耳三足爐一致(韓國國立中央博物館《新安海底文物》,三和出版社,一九七七年。馮先銘《南朝鮮新安沉船及瓷器問題探討》,《故宮博物院院刊》一九八五年第三期),應為元代杭州老虎洞窯產品。再如一九七零年南京市區北郊中央門外張家洼明初功臣王興祖墓出土的灰青釉葵口盤(南京市博物館《南京明汪興祖墓清理簡報》《考古》一九七二年第四期),共出土十一件,大小不一,當時都定為宋代哥窯產品。杭州老虎洞窯發掘后,可以肯定其為該窯元代產品,屬于官窯型或哥窯型瓷器。

關于傳世哥窯瓷器的產地

關于傳世哥窯瓷器的窯址的幾種推測

迄今為止,傳世哥窯瓷器的窯址尚未被發現,有幾種推測。有學者認為[“江西”吉安有可能燒哥窯器物]。(中國硅酸鹽學會主編《中國陶瓷史》第六章“宋、遼、金的陶瓷”第五節“汝窯、哥窯與官窯”之“哥窯”,文物出版社,一九八二年)這是受清代唐秉鈞《文房肆考圖說》(清)唐秉鈞《文房肆考圖說》卷之三“古窯器考”之“吉州窯”,乾隆四十一年(一七六六年)刊本;(清)藍浦《景德鎮陶錄》卷六“鎮仿古窯考”,收于桑行之編《陶說》,上海科技教育出版社,一九九三年、程哲《窯器說》(收于桑行之編《陶說》,上海科技教育出版社,一九九三年)等書記載而得出的結論。這些書本記述“吉州窯”時均談到南宋或南宋末“有碎器亦佳”或“更佳”,而且當時被錯誤地稱為“哥窯”。如藍浦撰《景德鎮陶錄》卷六“鎮仿古窯考”之“碎窯器”云:[南宋時所燒造者。本吉安之廬邑永和鎮另一種窯,土粗堅,體厚,質重,亦具米色、粉青樣。用滑石配釉,走紋如碎塊,以低墨土赭搽熏,即成之器,然后揩凈,遂隱含紅墨紋痕,冰碎可觀。亦有碎紋,素地加青花者。唐氏《肆考》云:吉州,宋末有碎器亦佳,今世俗訛呼“哥窯”,其實假哥窯。雖有碎紋,不同魚子,且不能鐵足。若鐵足,則不能有聲,惟仍呼碎器為稱。]由此可知,藍浦認為判斷真假哥窯瓷器的標準是釉面裂紋是否像魚子表面紋路,以及是否有“鐵口紫足”的特征。

有學者認為{修內司官窯實為“傳世哥窯”,而通常所言之“哥窯”應屬民窯,與修內司官窯無關。鑒于官窯多建于都城附近,因此修內司官窯的窯址,將來很有可能在臨安(今杭州市)附近發現}(李輝炳《宋代官窯瓷器》,紫禁城出版社,一九九二年)

有學者認為“傳世哥窯很有可能是宋以后景德鎮所燒造的”。(周仁,張福康《關于傳世哥窯燒造地點的初步研究》,《文物》一九六四年第六期)

有學者認為傳世哥窯瓷器有可能是龍泉窯所燒造。認為近年在浙江龍泉南區窯址中發現的黑胎青瓷產品,{其面貌與之前(在龍泉地區)所發現的黑胎青瓷差別較大,而與傳世哥窯非常接近}。(鄭建明、林毅《長興石泉明墓出土“傳世哥窯”型器物及相關問題略論》,《文物》二零一五年第七期)

另有學者持“北方說”的觀點。“北方說”是一種較新的觀點,認為“傳世哥窯燒造地點最大的可能在河南與北宋官窯瓷一起產生”。(郭演儀《哥窯瓷器初探》,《中國陶瓷》一九九八年第五期)

對出土、出水青釉開片瓷器的認識

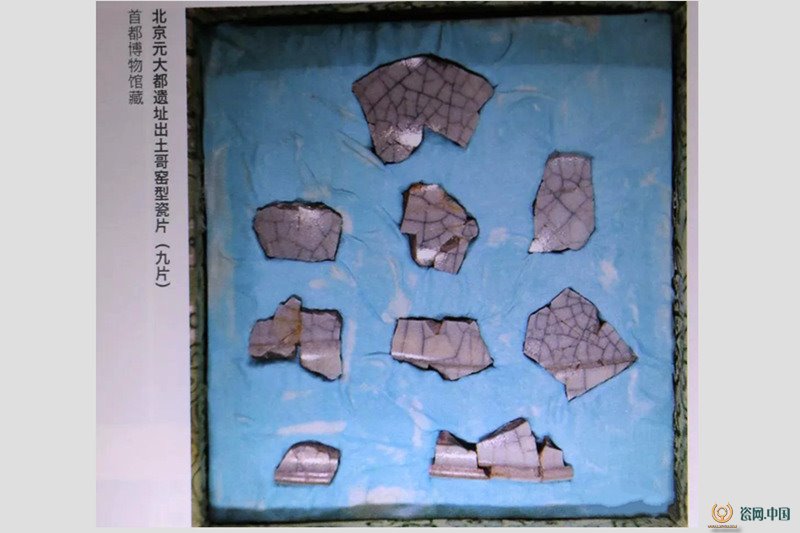

應當指出,典型傳世哥窯瓷器至今幾乎未見有出土,這與北宋汝窯和南宋官窯瓷器情況一樣,應是由其官窯性質所決定。即這種瓷器系由南宋宮廷置辦的窯場所燒造,燒成后直接進入宮廷,皇帝可以用來賞賜大臣。但不準用于隨葬,也不許流入民間。至于一些元代遺址、墓葬和沉船中陸續出土、出水的一些青釉開片瓷器,應屬于“官窯型”器物。如二十世紀六七十年代北京市元大都遺址出土的哥(官)窯型瓷器殘片。(張寧《記元大都出土文物》,《考古》一九七二年第六期)

一九五二年上海青浦縣元代任氏墓群出土四件灰青釉懸膽式瓶、兩件灰青釉貫耳瓶、一件灰青釉雙耳鬲式爐、一件灰青釉魚耳簋式爐,胎色均為醬紫色。(沈令昕、許勇翔《上海市青浦縣元代任氏墓葬記述》,《文物》一九八二年第七期)。

一九七零年南京市博物館在清理南京市區北郊中央門外明初洪武四年(一三七一年)東勝候汪興祖(1338-1371年)墓葬時,出土了十一件造型相同,尺寸可分為大、中、小三種類型的“哥(官)窯型盤”,其特征為葵瓣口,施青灰色釉。大盤三件,口徑在十六點一到十六點四厘米之間;中盤一件,口徑十五點三厘米;小盤七件,口徑在十三點五到十四厘米之間。(南京市博物館《南京明汪興祖墓清理簡報》《考古》一九七二年第四期)

一九七五年江蘇省鎮江市溧水人民銀行工地元代窯藏出土哥窯型長頸瓶兩件、鳥食罐一件、鬲式爐一件。(高茂松《江蘇溧水永陽鎮元代窯藏出土的瓷器與初步認識》,《東南文化》二零一一年第二期。張柏主編《中國出土瓷器全集七----江蘇上海》,科學出版社,二零零八年。楊正宏、肖夢龍、劉麗文主編《鎮江出土陶瓷器》,文物出版社,二零一零年)

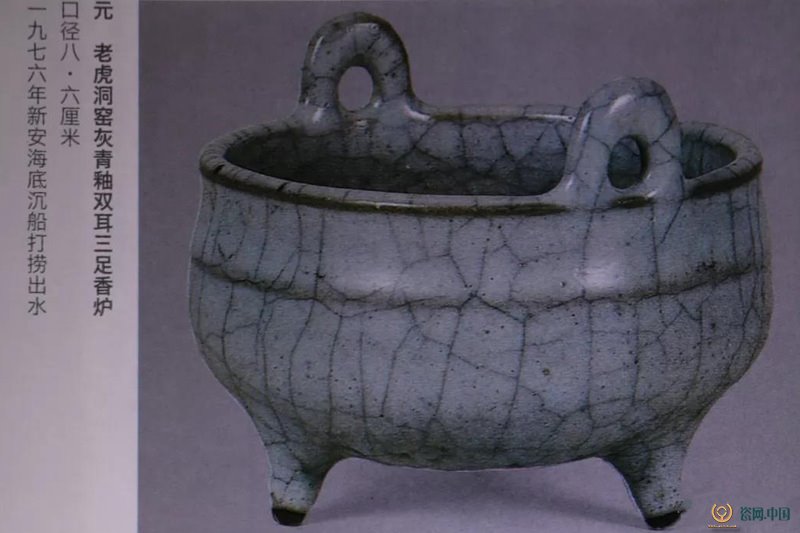

一九七六年新安海底沉船也發現兩件哥窯型沖耳三足爐,一件三足呈乳釘型,另一件爐三足呈圓柱形,兩件爐腹部均有一道凸起的弦紋。(韓國國立中央博物館《新安海底文物》,三和出版社,一九七七年。馮先銘《南朝鮮新安沉船及瓷器問題探討》,《故宮博物院院刊》一九八五年第三期)

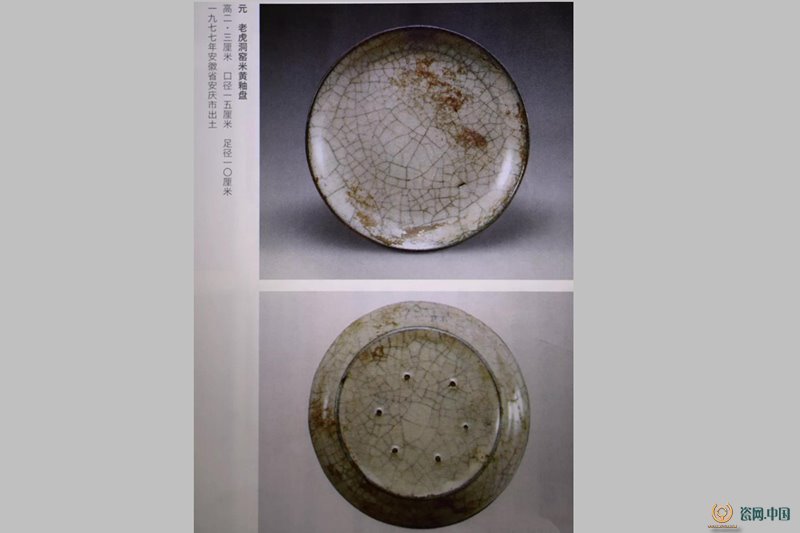

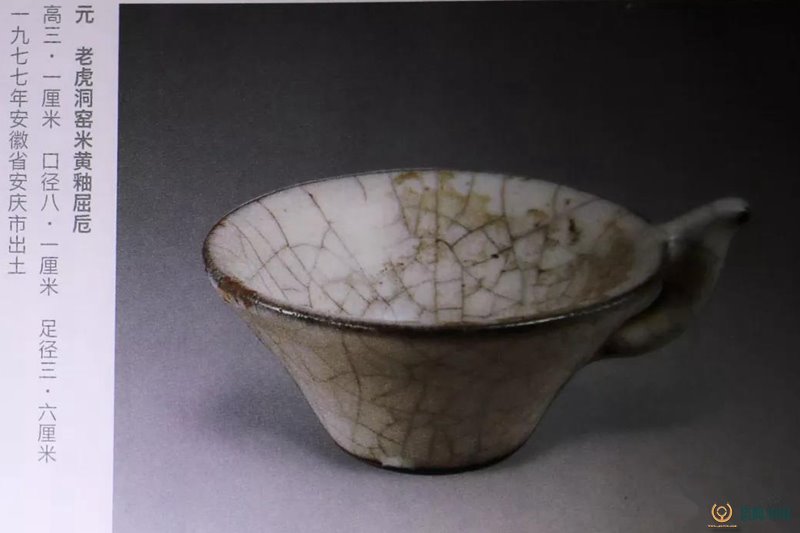

一九七七年安徽省安慶市元代窖藏出土五件哥窯型瓷器,分別為米黃釉盤一件、米黃釉花口盞一件、淡青釉花口盞一件、米黃釉屈卮一件、淡青釉盞一件。(胡悅謙《安慶市出土的幾件瓷器》,《文物》一九八六年第六期)

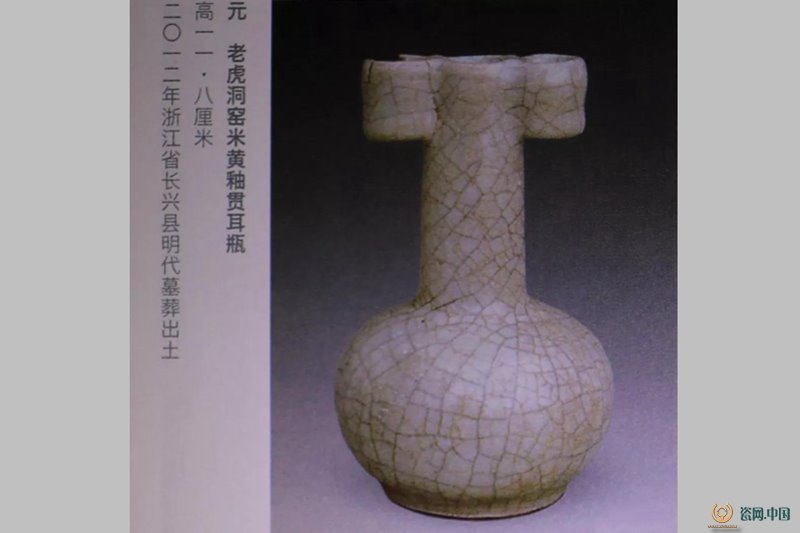

二零一二年浙江省長興縣明代墓葬出土黃米釉哥窯型貫耳瓶一件、三足爐一件。(浙江省文物考古研究所、長興縣文物保護管理所《浙江長興石泉明墓發掘簡報》,《文物》二零一五年第七期)鄭建明、林毅先生認為這兩件瓷器屬于“傳世哥窯”型。筆者對此觀點不敢茍同,因為從胎、釉和釉面開片特征看,還應屬于元末明初哥窯型產品。

以往人們對這些出土的“哥窯型”瓷器有不同的看法。李輝炳先生認為這些器物絕非傳世哥窯瓷器,是元末所燒的哥窯器,是仿官哥窯器,即“龍泉哥窯”器,亦即元代孔克齊《靜齋至正直記》所說的“近日哥哥窯絕類古官窯”中的“哥哥窯”器。其時代均屬元代,在器物所造型及胎、釉特征上與“傳世哥窯”器都迥然有別。朱伯謙先生則認為這些器物與傳世哥窯瓷器是同一種東西,并依次來推斷傳世哥窯瓷器的年代,認為傳世“哥窯瓷不是在宋代,而是元代或明代燒制的”。(朱伯謙《龍泉青瓷簡史》,收入朱伯謙《攬翠集---朱伯謙陶瓷考古文集》,科學出版社二零零九年)

對傳世哥窯瓷器進行科學分析和檢測

因受各方面條件限制,對傳世哥窯瓷器進行科學分析和檢測這項工作做的很不夠。二十世紀六十年代,上海硅酸鹽研究所曾為故宮博物院提供的一件所謂“傳世哥窯”瓷器標本進行過化驗分析。

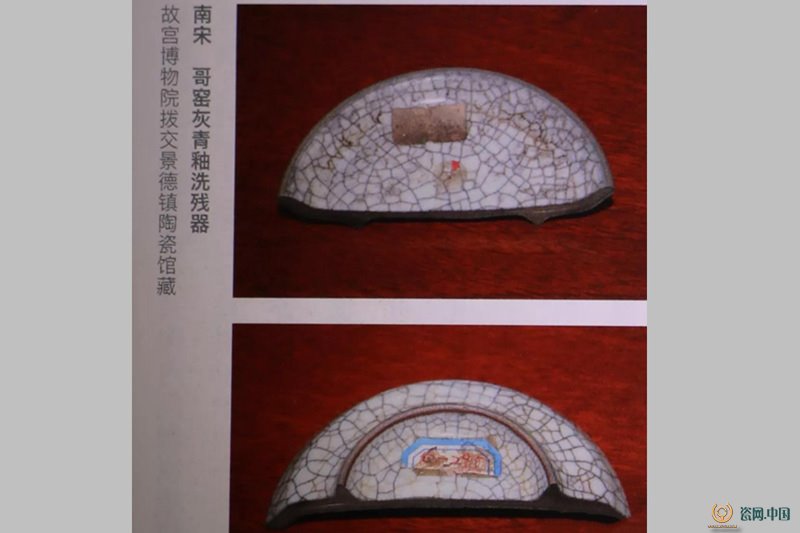

這件被提供的所謂“傳世哥窯”瓷器標本為口部被整齊截掉的哥窯灰青釉洗殘器,因傳世哥窯瓷器異常珍貴,所以此件殘洗被一分為二,一半被撥交給上海硅酸鹽研究所做檢測用,另一半被撥交給景德鎮陶瓷管收藏。

二零一一年六月十一日,筆者與耿寶昌先生、陳華莎老師利用赴景德鎮參加“督陶官文化與景德鎮研討會”的機會,到景德鎮陶瓷館將故宮博物院一九六零年前后撥給景德鎮陶瓷館(系孫瀛洲先生一九四零年購自天和齋孫華峰)的半件傳世宋代哥窯灰青釉洗(另一半交給上海硅鹽酸研究所做測試未再拿回)借回。回院后,交由故宮博物院古陶瓷研究中心檢測研究實驗進行無損檢測(檢測工作結束后,這半件洗底已于二零一一年八月十一日歸還)。

檢測結果如下:

由于傳世哥窯遺址目前尚未被發現,故而沒有窯址標本的元素分析數據,因此只好將這件哥窯灰青釉洗的胎、釉元素分析數據與在二零一零年測試的故宮博物院藏五十八件宋代官窯粉青釉瓷和明、清景德鎮御窯仿宋代官窯(釉)瓷的元素數據進行對于分析,借以初步判斷哥窯灰青釉洗的胎、釉元素與上述不同地區樣品胎、釉元素的差別。下面分別作一簡單介紹。

關于釉的元素分析情況。對釉的主、次量元素含量及銣(Rb)鍶(Sr)等微量元素含量采用因子分析進行數據處理,以觀察釉的成分差異,得出的結論是:哥窯灰青釉洗釉的元素組成與河南地區、江西景德鎮地區有一定差異,而與浙江杭州地區樣品的元素組成較為接近。

關于胎的元素分析情況。對哥窯灰青釉洗和宋代官窯粉青釉瓷胎體的主、次量元素含量和銣、鍶等微量元素含量采用因子分析法進行數據處理,以觀察胎體成分的差異。得出的結論是:哥窯灰青釉洗的胎體與龍泉地區樣品胎體的元素組成有較明顯差別,而與杭州地區的樣品胎體的元素組成較為靠近。

關于釉內氣泡特征。對哥窯灰青釉洗釉內氣泡特征進行觀察,發現與大部分宋代官窯粉青釉瓷相較而言,哥窯灰青釉洗的釉內氣泡小且密集。這是由于哥窯灰青釉洗的釉中氧化鉀(K2O)含量較高(百分之五點三六),致使釉在高溫熔融狀態下粘度較大,釉內氣泡也就相對小且密集。另外,對哥窯灰青釉洗釉的玻璃態Si-O結構彎曲、拉伸振動拉曼光譜也進行過測試,但由于儀器進行過維修,因此,需對圖譜進行校正,方能給出原料、燒成溫度等相關信息,并與對宋代官窯粉青釉瓷釉的測量結果進行對比。

此外,利用拉曼光譜儀對哥窯灰青釉洗斷面胎、釉接合處進行分析,發現了鈉長石的峰,說明其胎、釉接合處有鈉長石存在。

對哥窯灰青釉洗釉的反射光也進行了檢測,發現其主波長為六百一十納米,比大部分宋代官窯粉青釉瓷釉的反射光主波長值大。因此,其釉色較宋代官窯粉青釉瓷而言,綠色調偏弱,黃色調偏強,釉的明度值較高,故視覺上釉色偏白。

用掃描電鏡對哥窯灰青釉洗釉面開片紋路“金絲鐵線”進行觀察,并用電鏡能譜對“金絲鐵線”部位和釉部位進行元素分析,以對比兩者元素組成差別。發現“金絲鐵線”部位硫(S)的含量增加,鐵(Fe)的含量也略有增加。用拉曼光譜儀對“金絲鐵線”部位進行分析,圖譜解析顯示,“金絲鐵線”上可能有含碳(c)的物質存在。“金絲鐵線”問題仍有待進一步研究。

總之,通過對這件哥窯青釉洗的胎、釉元素進行科學測試,發現其胎、釉元素組成相對于景德鎮、河南、浙江龍泉地區的樣品而言,與杭州地區的南宋官窯粉青釉瓷胎、釉的元素組成較為接近。但由于只測試了一個樣品,故當時認為需要測試更多樣品,以進一步弄清其類群關系。(段鴻鶯、呂成龍等《傳世哥窯器物的無損科技分析》,待刊搞)

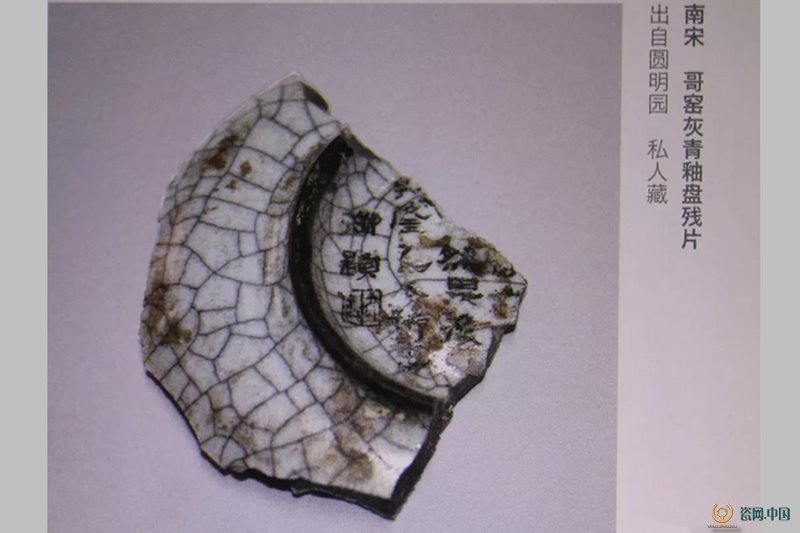

后來,故宮博物院陶瓷研究所還從幾位私人收藏家手中借來幾片出土的傳世哥窯瓷器標本進行無損測試,尤其是出自圓明園的一件哥窯青釉盤殘片,外底鏨刻有乾隆皇帝御制詩,經查,這首詩名曰“詠哥窯盤子”。詩曰:“色暗紋彰質未輕,哥窯因此得稱名。雅如法護僧彌矣,生一居然畏后生。”句后署“乾隆乙未御題”鈐“太樸”方形閑章。“乾隆乙末”即乾隆四十年(一七七五年)。測試的結果是:這幾片傳世哥窯瓷片標本胎、釉的元素組成均與浙江杭州地區南宋官窯粉青釉瓷的胎、釉元素組成較為接近。而故宮博物院陶瓷研究所為開展此次哥窯瓷器研究,從故宮博物院藏傳世哥窯瓷器和明、清景德鎮窯仿哥窯(釉)瓷器中選取原定為宋代哥窯瓷器三十八件和明宣德朝、成化朝、清康熙朝、雍正朝、乾隆朝仿哥釉瓷各一件,逐件分別作能量色散型x射線熒光分析和實體顯微結構分析。其中汪興祖墓出土的灰青釉葵口盤和原定為宋代哥窯的米黃釉雙耳三足鼎式爐,目前從目鑒來看也與典型傳世哥窯瓷器不同,檢測結果也印證了目鑒意見。總體檢測分析結果表明,典型傳世哥窯瓷器與哥(官)窯型瓷器和明、清景德鎮仿哥釉瓷器無論在化學組成還是顯微結構方面,都既有聯系又有不同。

關于傳世哥窯瓷器的燒造年代

關于傳世哥窯瓷器的燒造年代歷來看法不一:有學者認為屬于宋代;有學者認為屬于元代,也有可能早到南宋后期,但大都應在元代早期和中期;有學者認為不會早于元末;也有學者認為是元、明時期。

有學者從文獻、工藝條件、文化因素三個方面考證,認為傳世哥窯瓷器“基本特色的形成,及其中最精美部分的生產,應是在宋代,而不應是在元代”。(趙宏《哥窯瓷器時代考》,《景德鎮陶瓷》一九九九年第一期)

郭演儀先生通過對傳世哥窯瓷器以及與之相關的青瓷胎、釉成分對比分析,并結合河南、浙江和景德鎮地區有關原料的特點進行探討,認為:“傳世哥窯(瓷器)燒造地點最大的可能是在河南與北宋官窯瓷一起產生。南宋遷到杭州后,承襲了北宋官窯的制瓷工藝,引進了河南地區的部分關鍵原料黏土和長石到杭州,繼續了瓷器的生產,燒制了南宋官窯和傳世窯瓷...... 龍泉哥窯瓷胎、釉成分與南宋官窯的十分接近,證實了它是仿古官窯,而非屬哥窯瓷。從瓷胎的鈦含量和釉的鈣鈉含量對比亦說明傳世哥窯并非景德鎮燒造。”(郭演儀《哥窯瓷器初探》,《中國陶瓷》一九九八年第五期)

認為傳世哥窯瓷器的燒造年代不早于元末,是對哥哥洞窯的晚期遺物及哥窯之名的演變情況進行分析所得出的結論。(李剛《內窯、續窯和哥哥洞窯辨識》,《東方博物》二零零七年第二期)

認為傳世哥窯瓷器燒造年代是元代的理由是----在宋人的文獻里沒有發現有關哥窯的記載,最早提到“哥哥洞窯”“哥哥窯”的文獻是元代孔齊(應為“孔齊克”,筆者注)撰《靜齋至正直記》。還認為“由于哥窯是模仿宋代官窯的,而且達到了‘絕類’的程度。因此,在哥窯瓷器中就是出現一些宋代的器形,也就不足為奇了,問題在于我們不能依此而把哥窯的時代斷定為宋”。在進行一番考證后認為:“總之,從文獻資料、器物的時代特征和大量的考古資料,都表明哥窯的創設年代是元,而不是宋。”(朱伯謙《龍泉青瓷簡史》,收入朱伯謙《攬翠集---朱伯謙陶瓷考古文集》,科學出版社,二零零九年)

認為傳世哥窯瓷器燒造年代為元、明時期的理由是:“宋代并無哥窯之說,哥窯之名源于元代的哥哥洞窯,到明早期‘哥哥窯’被簡稱為哥窯。由元末的‘絕類古官窯’可知,哥窯出現之初是仿官窯的,之后才形成自己的特色。哥窯的時代應為元代時期”(牟寶蕾《哥窯問題的幾點思考》,《文物春秋》二零一五年第四期)

李剛先生則認為:“據現有的考古資料分析,哥窯瓷器的年代約為元代晚期到明早期。”(李剛《‘宋代五大名窯’的是與非》,輯入李剛《古瓷比詮》,中國書店,二零一六年)

總之,關于傳世哥窯瓷器的燒造年代問題,目前尚無法完全解釋。這主要是因為:一、傳世哥窯瓷器的窯址至今尚為被發現;二、傳世哥窯瓷器本身沒有帶紀年者;三、傳世哥窯瓷器不見于墓葬出土;四、熱釋光測年代技術尚不過關。另外,傳世哥窯瓷器不可能允許取樣測試。因此,長期以來,人們只是采用類型學的方法,認為傳世哥窯瓷器中像魚耳爐、膽式瓶、貫耳瓶八方小杯、菊花式盤、貫耳壺等造型雋秀輕巧,具有宋代瓷器風格,遂將傳世哥窯瓷器年代整體定位宋代。

但必須指出的是,開始時,人們并未完全按照類型學進行分類,而主要考慮其釉面開片。隨著文物考古事業的發展,出土文物資料不斷增多,人們發現傳世哥窯瓷器中有個別作品的造型、釉質、釉面開片特征等與杭州鳳凰山麓老虎洞窯元代地層和其他一些元代墓葬、窯藏、遺址沉船等出土或出水的灰青釉開片瓷的特征相似。如上述故宮博物院收藏的灰青釉雙耳鼎式爐即曾經被定為傳世宋代哥窯產品,后來發現其與一九七六年新安海底沉船出水者造型、胎、釉等風格一致,因此,又將其年代改為元代。還有上述洪武四年汪興祖墓出土的十一件葵口盤,出土時也被定為宋代官窯或哥窯產品,后來發現其與杭州鳳凰山麓老虎洞窯元代地層出土瓷片標本特征相同,因此,學者門基本認同其為元末明初老虎洞窯產品。另外有上述上海青浦縣任氏墓出土的灰青釉魚耳爐,也曾被認為與故宮博物院收藏的傳世哥窯魚耳爐相同,其實它們在裝飾、釉面質感和開片方面都不相同,最主要的是任氏墓出土者頸部有一道凸起的弦紋,而故宮博物院收藏品頸部則沒有。

鑒于上述原因,典型傳世哥窯瓷器燒造年代的解決不可能一蹴而就,需要隨著考古資料的不斷增多,特別是窯址的發現,將傳統鑒定方法與科學技術手段相結合進行研究,方能最終解決。

目前,筆者同意將典型傳世哥窯瓷器的年代定為南宋。

以上結合前人研究成果,對“哥窯”的概念、傳世哥窯瓷器與龍泉哥窯瓷器的主要區別、傳世哥窯瓷器的燒造年代等進行了論述。強調研究傳世哥窯瓷器首先必須弄清四個概念,其次要認清傳世哥窯瓷器與龍泉哥窯瓷器是兩種不同的瓷器,不能混為一談,最后就是典型傳世哥窯瓷器的燒造年代,在目前無法完全解決的情況下,根據其造型和工藝特點,還是將其定為南宋為宜。