瓷器是中國古代偉大的發(fā)明之一,是時代同步的映象,也是社會生活習俗的縮影。一部東甌史半部在甌窯。偉大的甌地先民,以瓷器為載體,淋漓盡致的展現(xiàn)出生活的品質和對美的理解與追求。不朽的甌器,濃縮時空的距離,積淀歷史的深厚,彰顯時代的精神。

溫州陶瓷業(yè)的歷史由來已久,早在商周時期,便開始燒制陶器和原始瓷,至東漢中晚期,窯工們在此基礎上成功燒制出成熟的青瓷。歷史文獻中并無直接稱出產于東甌窯口的瓷器為甌窯,但甌窯作為一座燒制與流轉時間久遠的地方名窯,這是不爭的事實。因溫州地處古東甌王國,古稱“甌”,亦稱“東甌”,大部分窯址又分布在甌江沿岸,因此溫州地區(qū)的瓷窯被后人稱之為“甌窯”。甌窯的窯址眾多,目前已發(fā)現(xiàn)的窯址多達200余處,是我國古代規(guī)模很大的一個瓷窯體系。

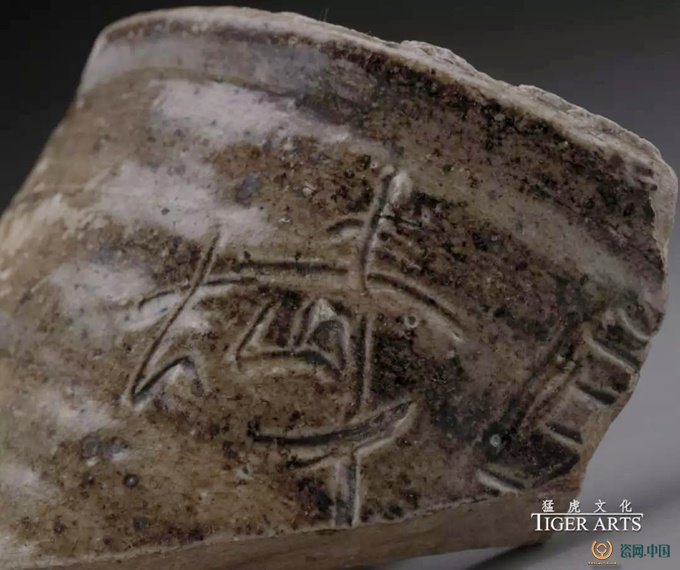

雖然,古代文獻并無直接指出溫州當?shù)氐拇筛G即為甌窯,但是,“甌”字早在東晉時期就已經出現(xiàn)瓷器上面。1986年考古發(fā)掘的永嘉夏甓山窯址中就發(fā)現(xiàn)了一只外壁刻有“甌域”兩字的匣缽,這是最早發(fā)現(xiàn)“甌”字。

東晉“甌域”銘文匣缽

甌地所產的瓷器在古文獻中早有記載。西晉杜毓《荈賦》中寫到“器擇陶揀,出自東甌”,是最早關于甌窯的文獻記載,這也使甌窯成為最早有文獻可考的歷史名窯;潘岳在《笙賦》“披黃苞以授甘,傾縹瓷以酌醽”中道出了甌窯生產的淡青色的瓷器即為縹瓷;清藍浦《景德鎮(zhèn)陶錄》中也說道“甌,越也,昔屬閩地,今為浙江溫州府,自晉已陶,當時著尚”。清人朱琰在《陶說》中就記載“潘《賦》曰縹瓷,當時即以淡青相,后來翠峰、天青于此開其先矣。是先越窯而知名者也。”從各個時期文獻中的記載來看,甌窯在我國的陶瓷史上占有重要的地位。

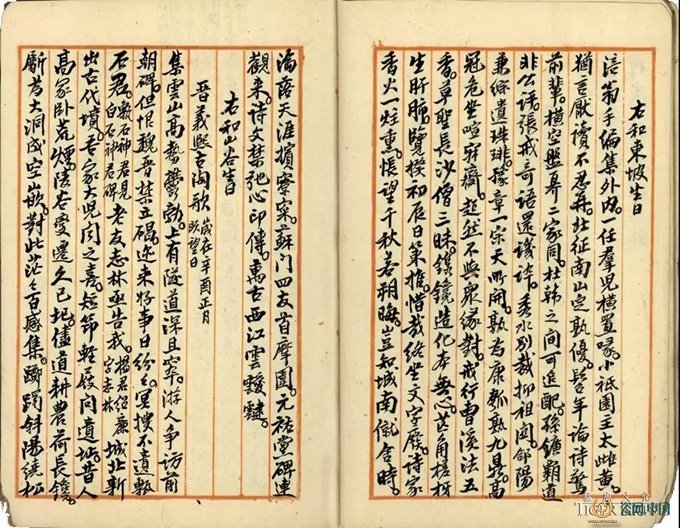

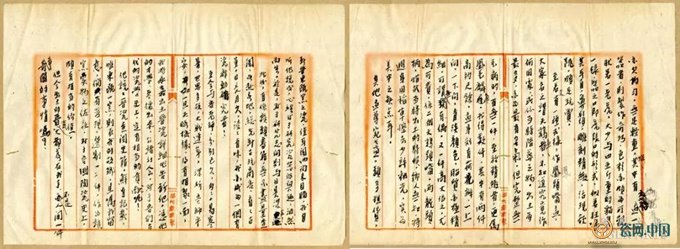

近代,溫州的士紳對甌窯也多有研究。民國時期,瑞安沈鳳鏘(字桐軒)《天籟閣詩集》詳細記錄瑞安集云山發(fā)現(xiàn)東晉義熙四年(408年)陶瓷(雞首壺),并自題《桐軒品陶圖》,有“平生愛甓復愛陶”句,一時傳為佳話。民國十一年(1922年),其贈永嘉名士呂渭英(字文起)《壽永嘉呂文起觀察七十壽》詩云“座列秦陶萬古春”。后,呂渭英贈沈鳳鏘“古陶五種,完好無缺,皆漢時物。”民國二十五年(1936年),文物收藏家單賓寫《永嘉晉瓷出土記》,詳細記錄了瑞安桐嶺等地出土甌窯的實況。

1937年夏和1954年11月,被譽為“中國陶瓷考古之父”的陳萬里先生兩次來溫實地調查溫州西山窯址,并撰寫報告發(fā)表在《建國以來對于古代窯址的調查》和《瓷器與浙江》上,從而使甌窯引起國內外陶瓷界的廣泛關注。

《桐軒品陶圖》溫州博物館藏

《天籟閣詩集》溫州市圖書館藏

《永嘉晉瓷出土記》單賓手稿

甌窯是浙江主要窯口之一,與同時期的越窯有很多共通之處,但溫州當?shù)氐拇赏裂趸F和氧化鈦含量略低,故與越窯相比較,瓷胎呈色較白,白中略帶灰,釉色淡青,色澤勻凈滋潤,玻璃質感強。

越窯青瓷和甌窯青瓷的胎質對比 (上甌窯下越窯)

褐彩最初是作為一種“缺陷”出現(xiàn)的,即釉或胎的某個部位,因鐵成分過高,又未還原徹底,以至出現(xiàn)褐色或黑色斑點。這種不正常的現(xiàn)象很快受到了窯工們的重視,于是就有意識的在器物的局部施加含鐵量較高的褐色釉彩,并逐漸掌握了這一規(guī)律,褐彩這種技藝就孕育而生了。

甌窯與越窯的褐彩成熟期皆在兩晉時期,相似卻又有所不同。從化學分析上看,甌窯的胎氧化硅含量較高(71.6%-77.2%),氧化鋁含量較低(16.6%-20%),這與越窯的胎相近;甌窯的釉中氧化鈣含量較高(21.3%-23.3%),屬高鈣質釉,這也與越窯相近。甌窯所采用的褐彩料為富鐵釉料,熔劑含量較高,在燒制的過程中,容易與青釉產生化學作用,能好好的與釉水相融。同時,甌窯的胎土較白,不能很好的生產越窯中的碧綠色釉色,窯工便揚長避短,充分利用優(yōu)勢技術,將褐彩的工藝發(fā)揮到了極致,形成不同于越窯的另一種美學。正因為發(fā)展的方向的不同,甌窯與越窯的褐彩裝飾是有所不同的。甌窯褐彩略淡,近于紅褐色,越窯褐彩略濃,近于暗褐色;甌窯褐彩的有很明顯的暈散效果,表現(xiàn)出褐彩深淺層次的不同變化;裝飾手法上甌窯也更為豐富多樣化。

越窯和甌窯的褐彩對比 (左甌窯右越窯)

青釉加飾褐彩工藝最早出現(xiàn)在三國時期的越窯,但真正將高溫褐彩青瓷持續(xù)性發(fā)揚光大的卻是甌窯,并成為甌窯青瓷代表性的裝飾風格特點之一。西晉時期甌窯的窯工已熟練掌握褐彩的運用技藝,東晉時期將褐彩的裝飾手法廣泛的運用到器物上。甌窯的褐彩紋樣豐富,而且自成體系,延續(xù)時間之長、藝術生命之強,在各瓷窯中所罕見。

一、兩晉南北朝——甌窯褐彩青瓷的初興期

今從夏甓山東晉窯址出土的瓷片和溫州市郊、永嘉、瑞安、蒼南、平陽、樂清、甌海等地兩晉南朝的墓葬出土的甌窯青瓷器物來看,此時甌窯褐彩的使用十分普遍,在瓷器中所占的比例也較高。它突破了單純刻劃線紋和模印的模式,使單色青釉的色調發(fā)生了變化,豐富了青瓷的裝飾效果,這時期的褐彩裝飾有點彩、線描和書寫等幾種手法。

(一)點彩。在早期褐彩裝飾最為普遍的手法,主要用途是強化青釉瓷塑和圖案的局部藝術表現(xiàn)效果的一種輔助描繪手段。運用點彩的多寡、大小、濃淡、參差以及線條的橫、豎、曲、環(huán),都能變出多姿多彩的圖案。使用起來簡便靈活,適應性強。

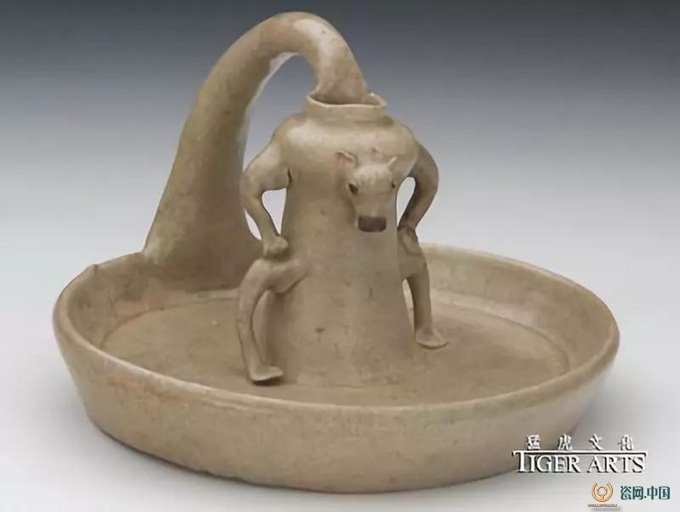

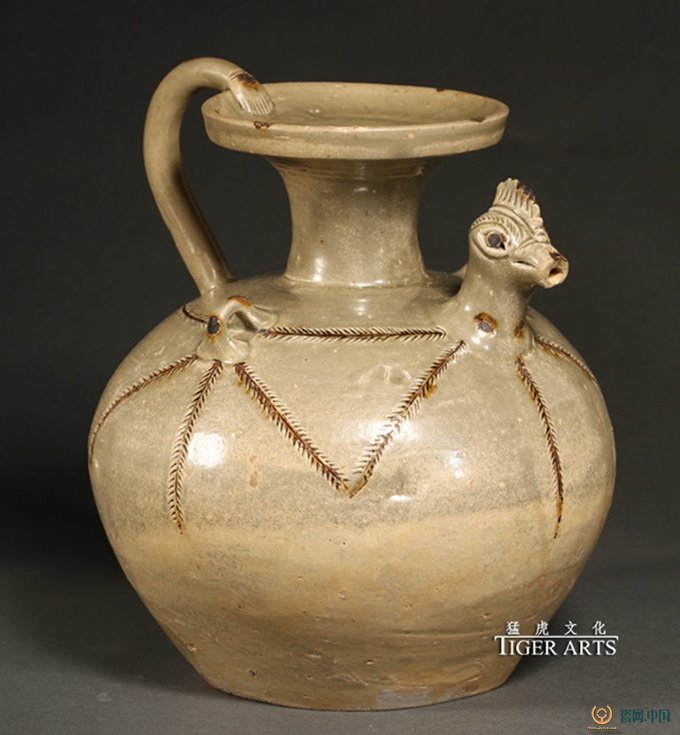

1.在瓷塑動物的眼、嘴、足、尾、翼等局部位置點飾褐彩,畫龍點睛的功能。典型器物如:

東晉 甌窯點彩牛形燈 瑞安桐溪東晉墓出土 浙江省博藏

東晉 甌窯點彩雞首壺/東晉 甌窯點彩蛙形盤口壺

2.在器物的口沿、掇、蓋、肩腹部位,對稱性、規(guī)律性的點飾褐彩,點綴描繪成菱形、環(huán)形、十字形等輔助紋飾。如:

東晉 甌窯點彩蓋缽 南京下關區(qū)象山M7王氏家族墓出土 南京市博物總館藏

東晉甌窯褐彩刻劃器蓋 夏甓山東晉窯址出土 溫州博物館藏

東晉 甌窯點彩連珠紋雙系-1

東晉 甌窯點彩連珠紋雙系-2

3.在器物周身作不規(guī)則、隨意但錯落有致的灑彩裝飾。典型器如:

東晉甌窯點彩雞首壺 溫州博物館藏 溫州市郊雙嶼鎮(zhèn)牛嶺村雨傘寺東晉永和七年墓出土

(二)線描。用褐彩在青瓷器表直接描畫或涂抹規(guī)則性、對稱性的條狀紋飾,強化裝飾效果和藝術感染力。如下圖此件考古出土的南朝青瓷蓋罐,使用褐彩瓜型的器蓋和身腹上涂描出瓜果的天然紋理,使其像生造型的藝術創(chuàng)作更加完美。

南朝 甌窯褐彩瓜形蓋罐 溫州市翠微山南朝墓出土 溫州博物館藏

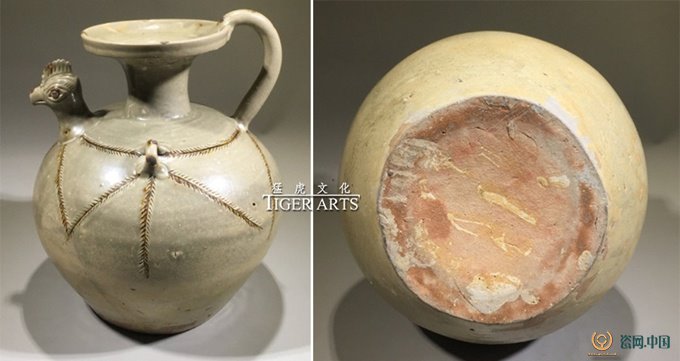

又如下圖這兩件雞首盤口壺,先在青瓷器身上劃刻出抽象的羽毛紋飾,再沿著紋飾的脈絡裝飾條形褐彩。

東晉 刻劃褐彩雞首-1

東晉 刻劃褐彩雞首-2

(三)書寫。用褐彩在器身、底部上書寫文字,甌窯東晉時期的青瓷褐彩題字,開唐-五代時期各窯場青瓷褐彩題詩、題款裝飾之先河。如下圖二器:

東晉甌窯褐彩“文苑山者”款三足硯殘件 永嘉夏甓山窯址出 溫州博物館藏

東晉 甌窯褐彩“泰和二年作”銘文雙唇罐

二、唐—五代——甌窯褐彩青瓷的繁衍期

甌窯在唐宋時期的文獻亦有記載,陸羽的《茶經》就引用了杜毓《荈賦》中的“器擇陶揀,出自東甌”一句;詩人季南金也寫詩:“聽得松風并澗水,急呼縹色綠瓷杯”來贊嘆甌窯的縹瓷。從制瓷成就而言,在我國的陶瓷史上占有一定的歷史地位。這時期的甌窯褐彩青瓷,在繼承兩晉南朝褐彩的基礎上,其工藝輻射影響了周邊窯場。也與同時期的婺州窯、宣州窯和長沙窯等窯場相互影響,兼容并蓄,較前期有所創(chuàng)新。

從永嘉的啟灶、坦頭、箬隆、下坦、黃田、南湖、七星廟后山等唐、五代窯址和同時期墓葬出土的青瓷器物來看,這時期的褐彩裝飾有以下幾種:

(一)涂斑。此時除了保留傳統(tǒng)的點彩手法外,還在此基礎上發(fā)展出大塊涂斑的裝飾品類。用褐色斑塊裝飾器身,斑塊的邊緣多有暈散。如:

唐 甌窯褐色點彩器蓋 永嘉坦頭窯址發(fā)掘 永嘉考古所藏

唐 甌窯褐彩水盂 溫州博物館藏/唐 甌窯褐彩水盂

唐 甌窯褐彩水盂

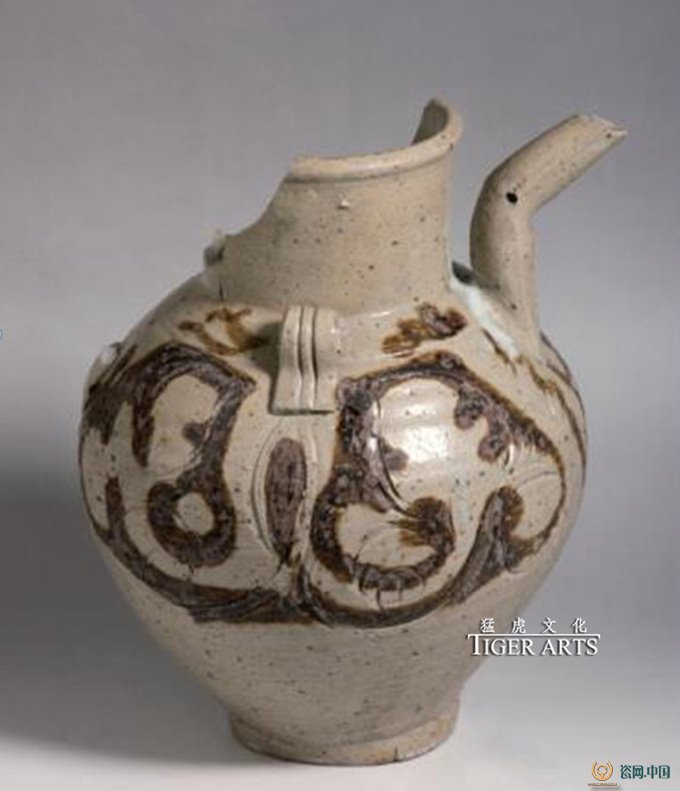

(二)掛彩。在器物的腹壁飾以條紋的褐彩。條紋參差,自然流暢;或以潑墨的手法,形成各種抽象寫意的畫面效果,粗獷率性,頗具韻味。如:

唐 甌窯褐彩執(zhí)壺 溫州博物館藏/唐 甌窯褐彩執(zhí)壺殘件

唐 甌窯褐彩急須

五代 甌窯褐彩雙系罐

五代 甌窯褐彩執(zhí)壺

(三)描畫。在碗、盤、洗等器物的底部,用褐彩裝飾符號類的紋飾,如:

唐 甌窯褐彩碗 永嘉坦頭窯址發(fā)掘 永嘉考古所藏

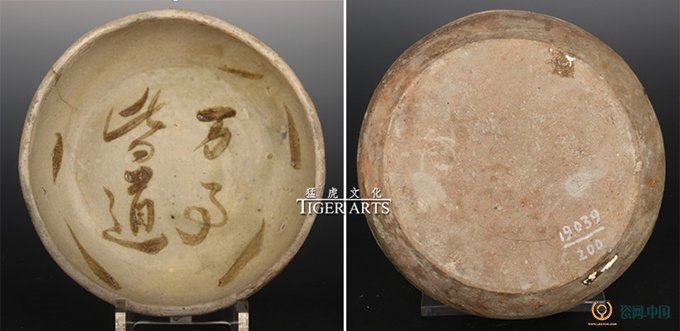

(四)題寫。在碗、壺、罐、瓶等器物的內底、肩腹等部位用褐彩書寫文字。如:

唐 甌窯褐彩“八”字款水盂 永嘉縣文物館藏

唐五代褐彩的裝飾特點:從形制上看,前期大多采用大圓斑,與近似圓形的器物相結合,顯示了雍容博大的時代特色;后期開始,褐彩的裝飾手法呈現(xiàn)了蓬勃發(fā)展,條飾、潑墨的寫意、點飾、文字、符文等百花齊放,展現(xiàn)出了唐代青瓷文化多元化的發(fā)展。從色彩上看,運用暈散方法,表現(xiàn)出褐彩深淺層次的不同變化,與青釉形成對比,產生豐富多樣的藝術效果。

三、宋代——甌窯褐彩青瓷的巔峰期

宋代的褐彩窯址主要分布在樂清大荊、龜山,永嘉巖頭、下墳山,瑞安豐和、外三甲,以及蒼南碗窯坑等。從這些窯址遺留物、同期的墓葬出土器和其他存世品的情況看來,這一時期甌窯窯工對于褐彩彩料習性、燒造的經驗把握和裝飾運用,已達一個新高度,已能夠熟練運用褐彩在青瓷上進行各種復雜的彩繪創(chuàng)作,美輪美奐。這時期的甌窯青瓷彩繪的成就主要表現(xiàn)在:

(一)已能夠用褐彩在青瓷上描繪復雜精準的裝飾圖案和美術繪畫題材。或在壺、瓶、罐的肩腹部繪以對稱性、規(guī)則性的組紋飾,或利用碗、盆、洗等橫闊的空間,描繪藝術水平高超的畫面。如溫州博物館這件著名的甌窯褐彩蕨草紋執(zhí)壺:

北宋 甌窯褐彩蕨草紋執(zhí)壺 溫州市西郊北宋早期墓葬出土 溫州博物館藏

宋 甌窯青釉褐彩幾何花草紋洗

或在碗、洗等圓器的內面,用褐彩形象的繪出動物、神獸等圖案,工匠展示了高超的繪畫技巧,同時也能夠把握好鐵褐彩料恰到好處的還原,極富藝術感染力。

宋 甌窯青釉褐彩龍紋折沿盤(洗)

宋 甌窯青釉褐彩魚紋洗

(二)以褐彩結合刻劃花、捏塑的混用手法也更加成熟、精準。在壺、瓶、罐的肩腹部,先刻劃寫意的花卉紋,再在紋飾的陰刻線處施以褐彩為地,增加視覺效果等形式。

宋 甌窯褐彩刻花執(zhí)壺

在動物、人物或其他像生瓷塑的器物身上施以褐彩,結合刻劃對象和重點,突出立體感和視覺效果,典型器物如:

北宋 甌窯褐彩虎形殘枕、標本

(三)甌窯褐彩技法,在原有的簡單潦草的文字題記的基礎上,已發(fā)展到更復雜的書寫,不僅褐彩顯字更清晰穩(wěn)定,也開始追求書法的藝術層面。存世器有“萬事皆道”、“作玉泉”、“太平”、“東巖”、“北巖”、“蕊”、“李”等褐彩銘識。典型器物如樂清大荊嶼后宋代窯址出土的“作玉泉”款瓶,溫州博物館藏宋代甌窯褐彩“萬事皆道”款青瓷洗等。

宋 甌窯褐彩“萬事皆道”款洗 溫州博物館藏

北宋 青釉褐彩“作玉泉”款瓶 溫州博物館藏

宋 甌窯褐彩“太平”銘文洗

宋 甌窯青瓷褐彩文字標本

宋代的褐彩裝飾,既有前期的秀麗的北宋時代風格,符合當時文人士大夫階層的審美喜好;也有后期的在淳樸敦實的器物上抽象的描繪,富有濃厚的鄉(xiāng)土氣息。是宋代藝術從上流士大夫階層走向平民社會,服務對象轉向平民大眾群體 的真是反映。

結語:

甌窯的褐彩在甌窯的千年燒造史上,一直傳承有序。盡管,從今天看似很簡單的褐色點綴,卻開啟了瓷器從單色釉向釉下著彩的過度,對后世彩瓷多樣化的意義不言而喻。不僅開唐宋甌瓷裝飾先聲,也波及唐代長沙窯、越窯和婺州窯的釉下彩繪的成熟發(fā)展。與宋代的龍泉的飛青亦有異曲同工之妙。可以說,褐彩從誕生之時起就貫穿了甌窯裝飾藝術的始終。