延燒500余年的豫北鶴壁窯場,是歷史規(guī)模龐大的民窯重鎮(zhèn),承載著北方地區(qū)唐宋金元時期瓷業(yè)生產(chǎn)史和工藝傳播史的諸多關(guān)鍵信息,也是中原瓷業(yè)盛極而衰的一個縮影,并折射了中原地區(qū)同期的政治經(jīng)濟、文化風俗和民生動態(tài)等社會變遷,學術(shù)意義重大。

該窯場上世紀50年代即發(fā)現(xiàn),但由于成果整理緩慢,宣傳不夠,鶴壁窯給人的粗略印象似只是一個磁州窯系生產(chǎn)民用粗瓷的仿產(chǎn)型次級民窯,卻不詳其規(guī)模龐大而大器晚成的后期中心瓷業(yè)重鎮(zhèn)的歷史真容,多數(shù)舊文本對該窯的介紹大抵只字片語帶過,或?qū)⒅{入含糊不清的“磁州系”(Cizhou Type)的范疇內(nèi),自身并無獨立著述,卻在磁州窯的文案里才作為一個附帶概念提及。且因其特殊的文化地理環(huán)境和很大比重的替代型燒造史,黃河流域帶諸多密集窯群的重疊生產(chǎn)而風格類同等歷史原因,為該窯部分產(chǎn)品的斷源斷代帶來很大困難,諸多鶴壁窯場存世器的真實身份亦因此湮埋。

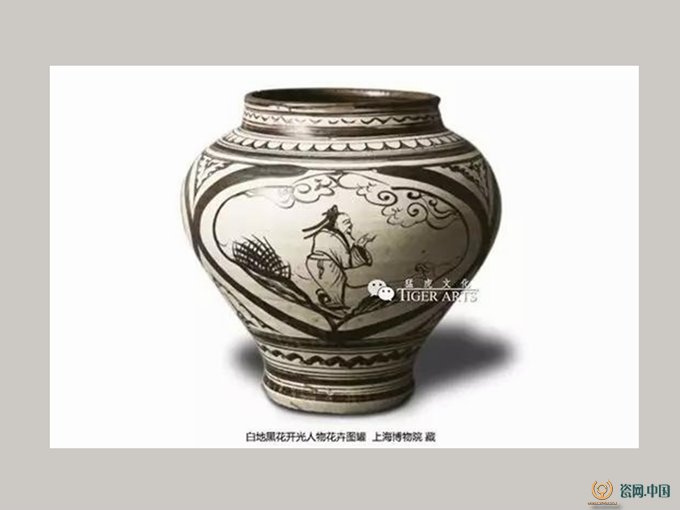

如上博館藏的這件白地黑花人物花卉圖罐,館方標稱為元代磁州窯產(chǎn)品;而河南鶴壁窯博物館,卻將之作為鶴壁窯代表器物轉(zhuǎn)載在圖文陳列欄里,鶴壁一些研究者也持此觀點;但它在郭學雷所著《明代磁州窯瓷器》一書中,則被斷為明代禹州窯場的產(chǎn)品;國內(nèi)外多數(shù)收藏或拍賣機構(gòu)一般都采用“元代磁州窯”的稱謂。其實無論是從器制、胎釉彩、題材內(nèi)容還是畫風筆觸等時代特征的角度看,這類產(chǎn)品冀豫魯晉陜元代眾多窯口都有大同小異的出品,以筆者個人淺薄經(jīng)驗看,這件東西更接近約元后期-明初的禹州扒村窯場產(chǎn)品,基本不可能是磁州彭城的東西。

包括如廣州的西漢南越王博物館著名的藏枕系列中,一些被認定為鶴壁窯的器物斷源,也多有爭議,應謹慎對待。

幸經(jīng)考古部門半個多世紀的持續(xù)努力,近年逐漸梳理出基本概貌。尤喜近年一些河南本土研究者如鶴壁李建東、陳景順等人,以對地方歷史的責任心和對古陶瓷文化的熱愛執(zhí)著,發(fā)揮公共考古特長而不懈追尋,使鶴壁窯在業(yè)界漸入人心。

本次研究,我們集思廣益,將鶴壁窯場置于整個中原地區(qū)大框架中,作歷史動變的宏觀考察和再審視,以求更中肯的描述。并嘗試以更闊視野和渠道來采集資料,提高歷史信息統(tǒng)計的有效性。

宏觀方面,既要客觀認識到鶴壁窯場燒造史及其產(chǎn)品,前期大部分屬于迎合大眾中低端市場的屬性,工藝美術(shù)價值和技術(shù)創(chuàng)造貢獻不大;也要肯定這種以量取勝的經(jīng)營策略,對促進整個社會經(jīng)濟、民生保障、瓷業(yè)發(fā)展和工藝推廣的重大意義;還要看到其金代以后的崛起,特別是鈞瓷產(chǎn)業(yè)影響力在元代的全國性領先優(yōu)勢和中心地位。

在微觀考察方面,對遺存素材,則以我們的專業(yè)視角作有別于常規(guī)范式的器物考究,厘清一些品類的工藝屬性,為類型學研究拾遺補缺。并深挖細節(jié),尋覓如白瓷、黑瓷、鈞瓷類一些被埋沒的高精產(chǎn)品,試窺其生產(chǎn)目的與供應對象,重構(gòu)更完整的鶴壁窯場生產(chǎn)序列,還原其歷史真容。

我們認為,鶴壁窯在唐-北宋時期,發(fā)展相對緩慢,滯后于磁縣和河南其他一些大窯場,但自約金代中期開始進入飛速發(fā)展期,異軍突起,大有后來居上的態(tài)勢,是金元時期整個北方地區(qū)核心生產(chǎn)基地之一,主要有如下幾個特點:

1、窯場規(guī)模冠絕一時,以普通民用瓷為主打,兼產(chǎn)少量供應上層社會的精細作器,以量取勝。

2、集冀豫兩省瓷業(yè)之長,以河北定州類型白瓷、磁州類型白釉篦花、白地黑花、黑釉及其天目釉類和河南鈞瓷等為大宗,以淡青釉篦花、黃釉刻剔花類產(chǎn)品為個性特色。

3、是元代規(guī)模最大的鈞瓷產(chǎn)區(qū)。與淇縣、浚縣以及安陽善應、林縣、磁縣彭城等形成密集型產(chǎn)業(yè)中心帶,并輻射河北、內(nèi)蒙、山西等地區(qū),不僅將宋金時期的河南鈞瓷在工藝和燒造上作了改進,更將這種名貴產(chǎn)品推廣發(fā)展成為貴賤雅俗共享的社會性產(chǎn)品,走進千家萬戶。

4、工藝裝飾的民俗氣息濃重,迎合社會平民大眾的喜好為主,多數(shù)產(chǎn)品特征與周邊窯場大抵重疊、混雜和類同,風格的個性辨識度不高。

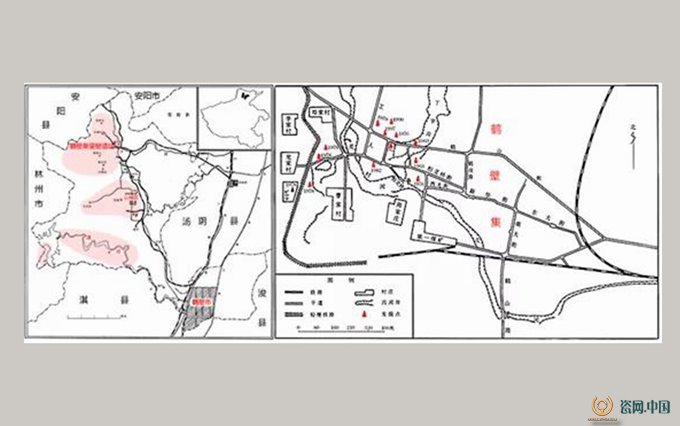

據(jù)河南考古部門最新的不完全統(tǒng)計,目前鶴壁市境內(nèi)已發(fā)現(xiàn)大小古窯址50余座,其中約7座為金代之前的窯址,其余絕大多數(shù)皆為元代。由于鶴壁集鎮(zhèn)窯址最早被發(fā)現(xiàn),故舊稱也作鶴壁集窯。即便排除窯址考察和試掘的不完整以及或地層斷代略存誤差等因素,也基本可以定調(diào)該片窯場群落的成熟興旺期主要是元代,在中原諸多大窯場中屬于發(fā)育較晚的窯區(qū),為后期新興的大規(guī)模民窯生產(chǎn)基地的基本性質(zhì)。

鶴壁窯場群落西臨太行山,林木茂盛,富蘊煤炭、高嶺土、粘土、長石、石英等礦產(chǎn)資源,在宋代起已形成規(guī)模較大的煤礦開采基地;尤其與安陽縣善應接壤的寶山,盛產(chǎn)鈣長石釉料,瓷土、釉藥、燃料和水資源均異常豐厚。同時,湯河以其支流羑河自西北向東南貫穿這片區(qū)域匯入衛(wèi)河,北部洹水環(huán)繞,自隋代起便是古代漕運、商運的重要航線,也為鶴壁窯場的產(chǎn)品輸出提供了便利的貿(mào)易通道。這些得天獨厚的地理環(huán)境和資源條件,為古代鶴壁地區(qū)形成龐大的瓷業(yè)基地奠定了先天優(yōu)勢。

鶴壁窯場地理分布及鶴壁集瓷窯遺址發(fā)掘位置圖

鶴壁窯因地處冀豫交界部,既受鄰近河北磁州窯、定窯等的影響,也沿襲河南本土傳統(tǒng)制瓷風格,同時與山西介休、山東淄博等周邊瓷業(yè)生產(chǎn)基地也遙相呼應,處于同一個中原制瓷工藝傳播與輻射區(qū)域內(nèi)的樞紐地位,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的品類豐富,已發(fā)現(xiàn)約略多達三十余類。在其發(fā)展高峰的金元時期,尤以白地黑(褐)花和鈞瓷、天目釉等產(chǎn)品最具代表性。它既是河北、河南兩省瓷業(yè)擴散而形成的重要新基地,也是影響與銜接山西山東的瓷業(yè)及其工藝傳播的重要一環(huán)。

鶴壁窯雖不類其他名窯以工藝精良和藝術(shù)水準而見諸于早期文獻。但其自晚唐創(chuàng)燒至元末沒落,持續(xù)延燒五百余年,特別是金元時期更以生產(chǎn)規(guī)模和民間用瓷產(chǎn)量巨大為著,對北方地區(qū)的社會生產(chǎn)、瓷業(yè)經(jīng)濟和民生影響深刻,是工藝生產(chǎn)史上意義重大的綜合性大型民窯。誠如陳萬里、馮先銘等人曾謂:“(鶴壁窯遺址規(guī)模)在河南修武當陽峪、禹縣扒村窯及鄰近的安陽觀臺窯之上,實為河南最重要的古代(自宋至元)窯場之一。”

一、歷來考古調(diào)查和文獻記述的概況

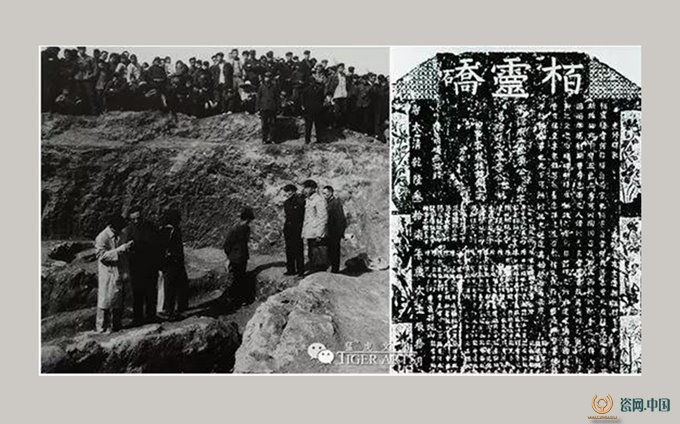

1952年陳萬里先生發(fā)表《調(diào)查平原河北二省古瓷窯報告》首次提及鶴壁集鎮(zhèn)發(fā)現(xiàn)古窯址遺跡,接著于1954年河南省文物普查時被正式確認。1955年,陳萬里等人對窯址進行了調(diào)查。1963年,河南省文物工作隊對遺址進行了勘察,在湯、淇河的沿岸發(fā)現(xiàn)瓷窯遺址十余處,其中最大的窯址位于鶴壁集鎮(zhèn)西臨,總面積約84萬平方米,規(guī)模之大在國內(nèi)窯址考古中首屈一指;同年11月考古發(fā)掘,集中在窯址中部的600平方米范圍內(nèi),依地層堆積劃分為東、西兩個區(qū)域,出土了大量的瓷片標本、窯具,在西區(qū)也發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)遺跡,包括瓷窯、作坊等,初步判斷了燒造年代為唐末-元代。

1978年,鶴壁市博物館對窯址進行了第二次發(fā)掘,發(fā)掘地點基本為第一次發(fā)掘的西區(qū),面積250平方米,出土遺物七千余件以及瓷窯、灰坑等遺跡,大體確定了所采集標本的燒造時期為宋末-元代,金-元代中期為其制瓷高峰。

目前已知古文獻中對鶴壁窯的記載,最早見于明嘉靖《彰德府志·卷一·地理志》載“瓷窯廠,在鶴壁社,取土作器,入冶成五色,不假丹青,古稱日出萬貫者,今廢。”清乾隆三十七年(1772年)重修的《柏靈橋》碑記,也記載了該區(qū)域昔日制瓷業(yè)的盛況:“斯地……下有五色土焉,可以陶……夫器火助之,發(fā)晶瑩色。后有巧匠,因而加厲利斯普焉。邑(指湯陰)西之人借以養(yǎng)生者不啻數(shù)萬家。”

左圖:1965年小山富士夫調(diào)查鶴壁窯 右圖:鶴壁集柏靈橋石碑拓片

依歷次窯址調(diào)查和發(fā)掘的材料,我們可以了解到鶴壁窯址的大致地層分布情況。如以羑河北岸的栢靈橋為中心看歷代文化層的分布狀況,則唐-五代文化層主要分布在橋東、東北一帶;北宋文化層集中在羑河兩岸延伸分布;金代文化層則進一步擴展約南至羑河南岸的陳家、曹家一帶,西至三岔河、龍家、鄧家,北至四礦工人村的約6萬平方地帶,部分疊壓著北宋時期文化層。金代地層厚度、出土遺物數(shù)量均遠大于北宋層。而元代文化層更遍及整個鶴壁窯場的多數(shù)遺址,迄今全市范圍內(nèi)已陸續(xù)發(fā)現(xiàn)的50多個遺址中,40多個均為元代窯址。由此可知鶴壁窯場群落的歷史燒造期大致可分為:

創(chuàng)燒期在唐末-五代。以生產(chǎn)白釉瓷為大宗品類,其次為黃釉、黑釉、茶葉末釉等雜色釉產(chǎn)品,其中的部分茶葉末釉或為黑釉的生燒品。器型以碗、罐、缽、壺、豆、枕等日用瓷為主。器物大多風格粗獷,釉面泛黃、灰色,少量采用白釉加綠彩、黃彩等裝飾工藝,釉下化妝土工藝和匣缽裝燒工藝也開始運用。

左圖:唐 茶葉末釉缽 窯址出土 鶴壁市博物館藏右圖:唐黑釉執(zhí)壺 鶴壁市博物館藏

唐 黑白雙色釉、白釉、黑釉行爐(前二為鶴壁市博物館藏,黑釉爐為鶴壁市私人藏品)

左:唐 白釉繪彩碗標本右:五代 白釉褐彩碗標本 鶴壁市博物館藏

五代 白釉碗 鶴壁集鎮(zhèn)柏靈橋東出土 鶴壁窯博物館藏

發(fā)展期在北宋。窯場生產(chǎn)規(guī)模和工藝水平得到一定程度的發(fā)展。但產(chǎn)品類型仍然較單調(diào),仍然以和周邊鄰近窯場風格大抵重疊的普通日用瓷為主,有白釉(包括素白釉、白釉綠彩、化妝土篦劃、刻花等)、黑釉瓷、青瓷等。胎色較之前變淺,多為灰白、土黃色,與相鄰焦作等地區(qū)產(chǎn)品類同。晚期階段白地黑花瓷開始出現(xiàn),化妝土運用和支釘支燒、匣缽裝燒工藝較普遍。

60年代初河南考古在鶴壁集西北部的古樓河村附近發(fā)現(xiàn)的的北宋采煤遺址,以及同年在鶴壁集遺址的發(fā)掘中在窯基和作坊發(fā)現(xiàn)成堆的燒窯燃料的煤塊,均充分表明該窯以煤炭為燃料的歷史,最晚可追溯至北宋早期。猶如磁縣-峰峰地區(qū)的古采煤場對于形成龐大的磁州窯生產(chǎn)基地的推動意義舉足輕重,鶴壁集地區(qū)宋代煤礦開采基地,也推動了鶴壁窯場瓷業(yè)及后進入一個高速發(fā)展的歷史新階段。

宋 鶴壁窯白釉剔花、綠斑行爐殘件 鶴壁市私人藏(供圖 李建東)

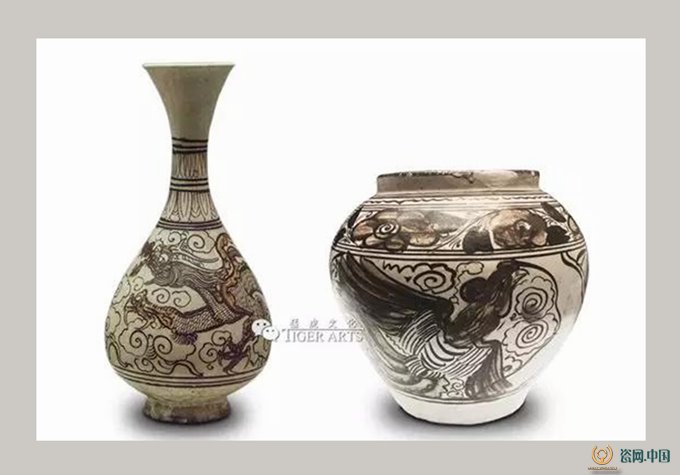

興盛期在金代-元中期。鶴壁窯場進入高速發(fā)展擴張期,規(guī)模空前壯大,出土器物的品種和數(shù)量也顯著增加,產(chǎn)量和品質(zhì)均達到本窯場歷史最高水平。除了原有的白釉、黑釉、青釉、鈞釉、黃釉、青黃釉、褐釉、茶葉末釉等傳統(tǒng)色釉產(chǎn)品,金代起鈞釉開始出現(xiàn),而黑釉、白釉、白地黑褐花的部分產(chǎn)品質(zhì)量得以顯著提高,細白瓷和高亮玻化黑釉增多,裝飾手法更加豐富,并增產(chǎn)了紅綠彩、黃地加彩和各種刻花、劃花和剔花類新品。特別是黑釉衍生的各類天目釉瓷(玳瑁、兔毫、油滴、粉杠)和斑彩裝飾的鈞釉,都是在一道釉基礎上發(fā)展改進的二道復合釉裝飾法。成溫和瓷化度高,釉面均勻,光潔瑩潤。

制瓷工藝和窯燒技術(shù)也極大提高,產(chǎn)品器型更為多樣,除了北宋時期的碗、盤、罐、瓶、豆、缽、盒、燈等日用瓷外,還多現(xiàn)了枕、壺、爐、盂、盆、筒形罐以及瓷塑人物動物等品種。并能很好的融裝飾性、藝術(shù)性和實用性于一體,提高了產(chǎn)品的市場競爭性,廣受社會歡迎,這是該時期窯場經(jīng)營規(guī)模得以日漸壯大的社會經(jīng)濟原因。

產(chǎn)品器型更為多樣,除了北宋時期的碗、盤、罐、瓶、豆、缽、盒、燈等日用瓷外,還多現(xiàn)了枕、壺、爐、盂、盆、筒形罐以及瓷塑人物動物等品種。產(chǎn)品的功能類型則從普通使用器擴展到陳設供奉器等,更好的融裝飾性、藝術(shù)性和實用性于一體,提高了產(chǎn)品的市場競爭性,廣受社會歡迎,這是該時期窯場經(jīng)營規(guī)模得以日漸壯大的社會經(jīng)濟原因。

而反過來,占有大量民用市場份額帶來的經(jīng)濟利潤,也促進了鶴壁窯場自身產(chǎn)業(yè)升級和工藝技術(shù)的改進,使之從原本一個長期發(fā)展緩慢、靠生產(chǎn)中低端民用生活器的以量取勝而參與競爭的窯場,也開始轉(zhuǎn)型兼產(chǎn)部分高精細作的產(chǎn)品,蛻變?yōu)橐粋€生產(chǎn)結(jié)構(gòu)更全面、更成熟和更合理的真正意義上的綜合性大窯場。除了自身優(yōu)越的先天自然資源優(yōu)勢,這種成功的市場規(guī)劃和經(jīng)營策略,則是鶴壁窯場實現(xiàn)歷史進化的社會經(jīng)濟動因。

金 精細黑釉膽瓶殘件 河南陶瓷委窯址考察采集資料(供圖 陳景順 陳芳)

宋/金 鶴壁窯各色雜釉產(chǎn)品例舉 鶴壁市私人收藏 (供圖李建東)

沒落期在元末。元代中期之后,北方窯業(yè)受南方景德鎮(zhèn)窯場崛起、高溫釉下青花瓷逐漸成為主流的沖擊,鶴壁窯場日漸式微,規(guī)模大幅萎縮,品類也日漸單一。雖仍續(xù)燒粗白瓷、黑瓷和鈞瓷等,但質(zhì)量全面下降,較多采用堆砂墊燒和澀圈疊燒制法。元末社會動蕩,經(jīng)濟蕭條,最終受戰(zhàn)亂和人口、工藝技術(shù)遷移等社會原因影響而停燒。

二、產(chǎn)品類型略述

(一)白釉及其印、刻、剔花瓷

白釉瓷是鶴壁窯歷史上產(chǎn)量最大、延燒時間最長的品種,前期多為釉下化妝土瓷,與磁州窯和河南焦作等地區(qū)產(chǎn)品類同,如篦紋劃花等大抵為磁州系風格,胎質(zhì)有灰黑胎和米白、米黃胎色,瓷土淘煉較粗,多見多雜質(zhì)顆粒的較疏松缸胎。

約在北宋晚期尤其交入金代后,開始仿產(chǎn)定窯風格的一道釉精細白瓷,白胎細膩結(jié)實、瓷土煉制精良,瓷化程度高。器物胎體輕薄、釉面白潤,圈足修削精細巧薄,并且也仿效定窯的印花、刻花等裝飾風格,屬鶴壁窯的精細高端產(chǎn)品。1995年的鶴壁市東頭村金墓考古挖掘出土的9件白瓷,既有磁州風格的化妝土篦紋劃花碗,也有仿定類花口印花一道釉白瓷,表明這個時期這些品類尚同時生產(chǎn)。

1. 素白瓷

素面白瓷是鶴壁窯各時期白釉瓷中占比最大的品種。多為碗、盤、注子等日用瓷。普遍胎體粗重,外施化妝土,施釉不及底,碗、盤內(nèi)多見五枚長條支釘痕。裝飾手法以造型塑形為主,素面無飾,偶摻用簡單的壓印出筋紋或簡單花飾的捏塑做點綴。

宋 白釉花口碗 一礦中學出土 鶴壁市博物館藏

宋 白釉行爐 鶴壁山城區(qū)寺灣窯出土 鶴壁窯博物館藏

宋 白釉缽 窯址出土 鶴壁市博物館藏

宋 白釉碗 鶴壁窯遺址中部出土 鶴壁窯博物館藏

金 白釉盤 窯址出土 鶴壁市博物館藏

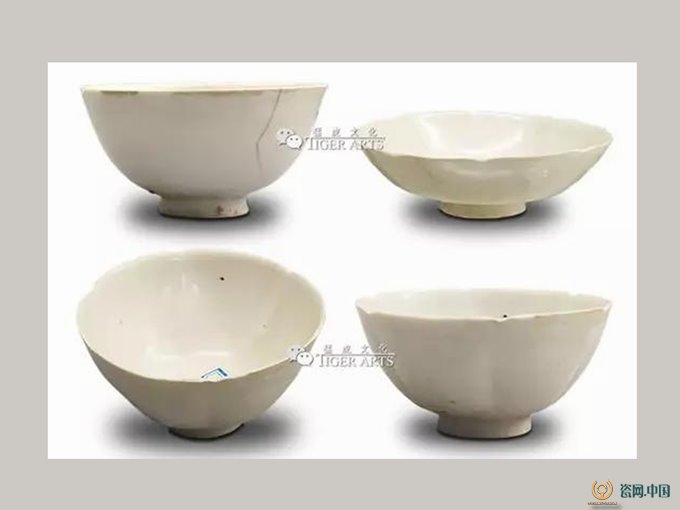

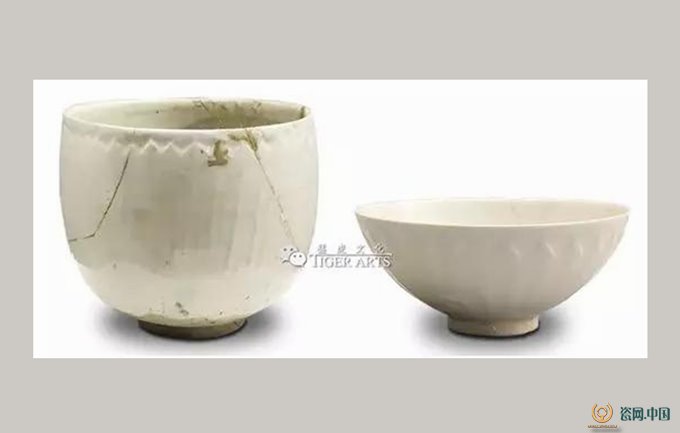

金 白釉標本一組 窯址出土 鶴壁窯博物館藏

左圖:宋/金 鶴壁窯白釉貼花蓋盒 河南私人收藏 右圖:鶴壁窯同類器標本 故宮藏

宋/金 仿定類細白瓷壺流、匜殘件標本 故宮藏

金 仿定類細白瓷一組 鶴壁市博物館藏

金 仿定類細白瓷標本一組 鶴壁窯博物館藏

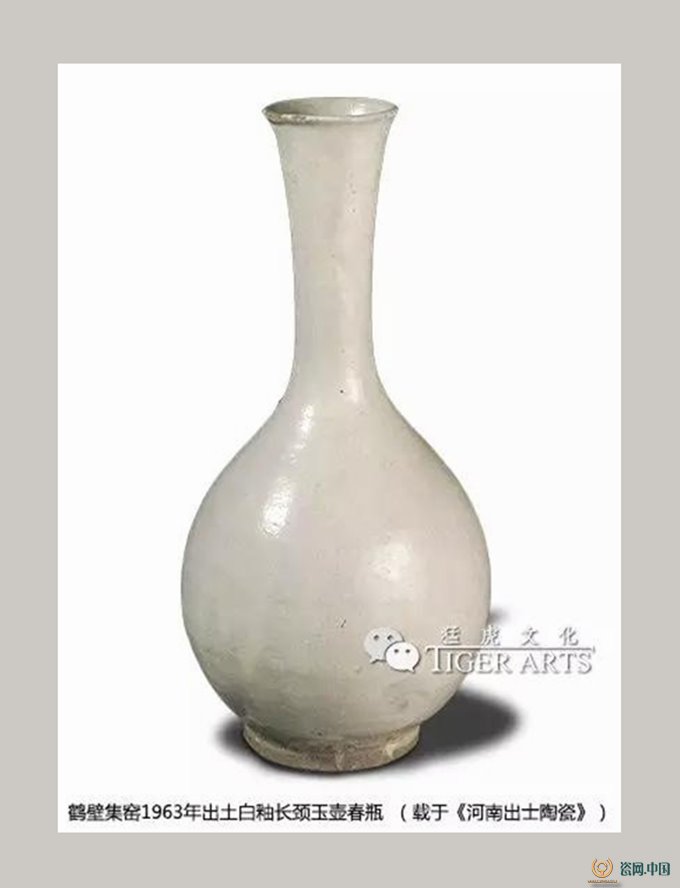

鶴壁集窯 1963年出土白釉長頸玉壺春瓶(載于《河南出土陶瓷》)

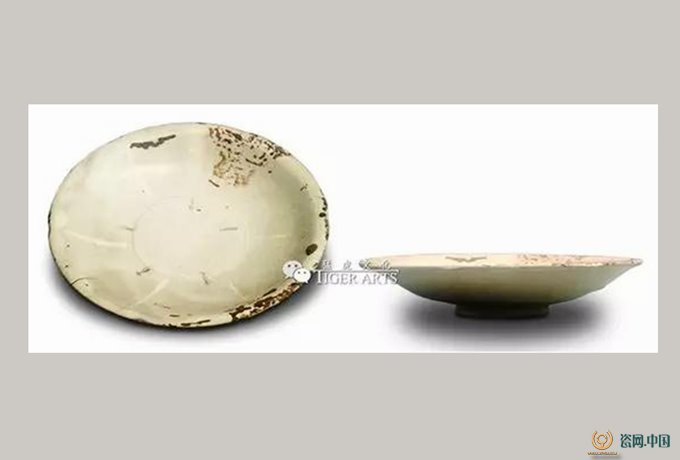

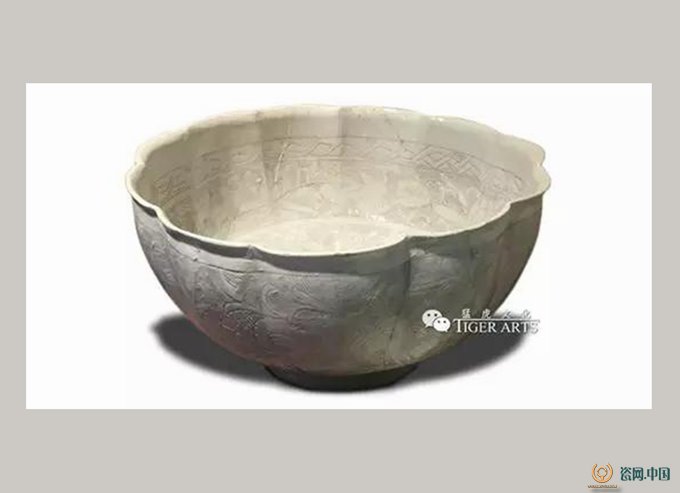

2. 仿定窯類印花、刻花精細白瓷

鶴壁窯址1978年的挖掘所獲得的相當數(shù)量盤、碗、洗等金代印花白瓷遺物、薄胎瓷泥匣缽及其粘結(jié)的印花瓷片,充分表明在宋金時期鶴壁窯場的印花白瓷生產(chǎn)技術(shù)已相當成熟。

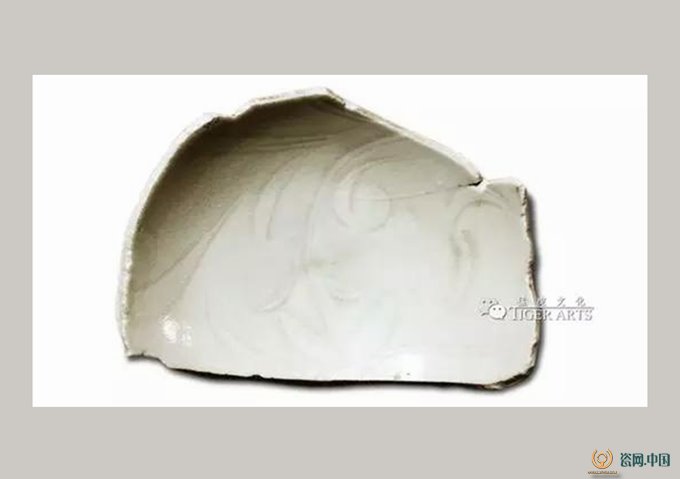

基本為仿定州類(河北曲陽-燕川-井陘產(chǎn)品類型),精細白瓷,工藝高超,器胎細膩潔白,坯體細薄、釉面光潔、工藝精湛,多為折腰盤,其次為碗、盞等,常見幾何紋(回紋)、菊瓣輔助邊飾和蓮花、荷塘、花草、水波游魚、花鳥紋飾等主題的搭配組合裝飾。遺址地區(qū)也發(fā)現(xiàn)有定窯風格的萱草紋刻花等精細產(chǎn)品。個別白瓷極細巧,薄如蛋殼而透光。

左圖:宋 仿定類白釉印/刻花缽 一礦中學內(nèi)出土 右圖:宋 仿定類白釉印/刻花碗 鶴壁市博物館藏

宋 仿定類壓印花刻花細白瓷標本 鶴壁窯博物館藏

金 仿定類印花細白瓷標本 窯址出土 鶴壁窯博物館藏

金 仿定類印花細白瓷標本 故宮博物院藏

金 仿定類刻萱草花細白瓷標本 鶴壁市私人藏

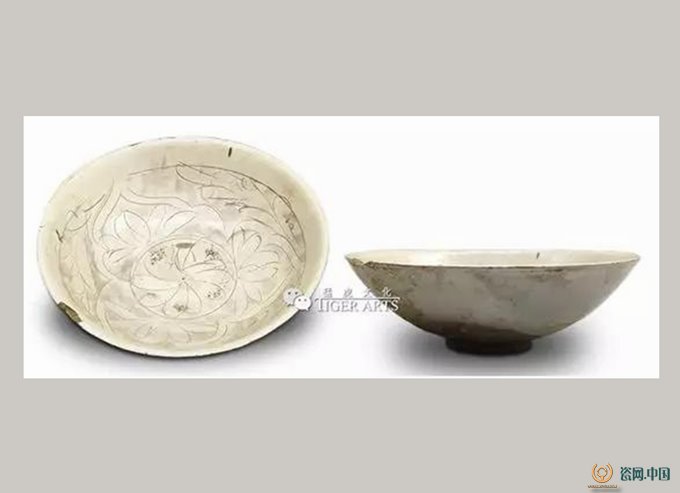

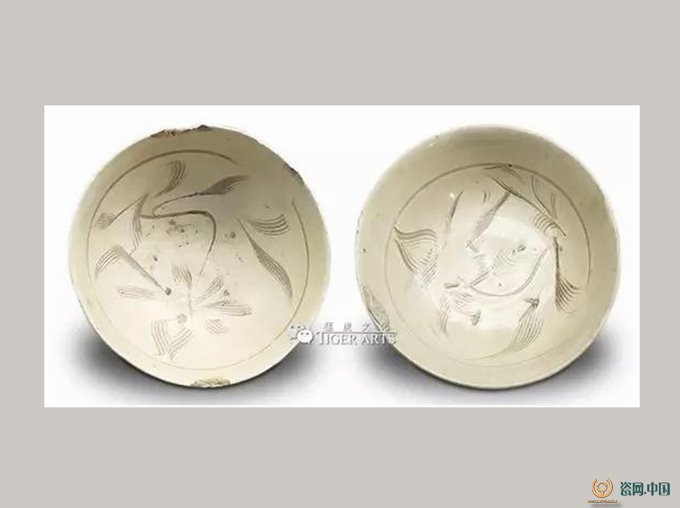

3. 磁州或河南風格的篦劃花、刻花和剔花白瓷

刻劃花白瓷在宋金時期鶴壁窯場較為常見,多出現(xiàn)在碗、盤的內(nèi)部,以蓖劃花居多。通常先刻劃出動(魚)植物輪廓、根莖,再蓖劃葉脈或打底填充,也見搭配繪彩裝飾的情況。

該類篦劃花碗盤類,大都采用一匣多件的疊燒工藝燒制,器內(nèi)多殘留支釘痕,多見五枚,偶有三、四枚。

宋 白釉劃花碗 一礦中學外出土 鶴壁市博物館藏

宋 白釉蓖劃碗 一礦中學外出土 鶴壁市博物館藏

宋 白釉劃花盤 柏靈橋西姜河北出土 鶴壁窯博物館藏

宋 蓖劃花碗 私人藏品

宋 白釉劃花標本 故宮博物院藏

剔花(剔化妝土)工藝則較少采用,一般出現(xiàn)在碗、盤內(nèi)壁,瓶、爐的外壁、頸肩或盤口處的裝飾。

金 白釉剔花碗標本 窯址出土 鶴壁窯博物館藏

金 鶴壁窯白釉篦劃剔刻紋大碗 鶴壁市私人藏 (供圖 李建東)

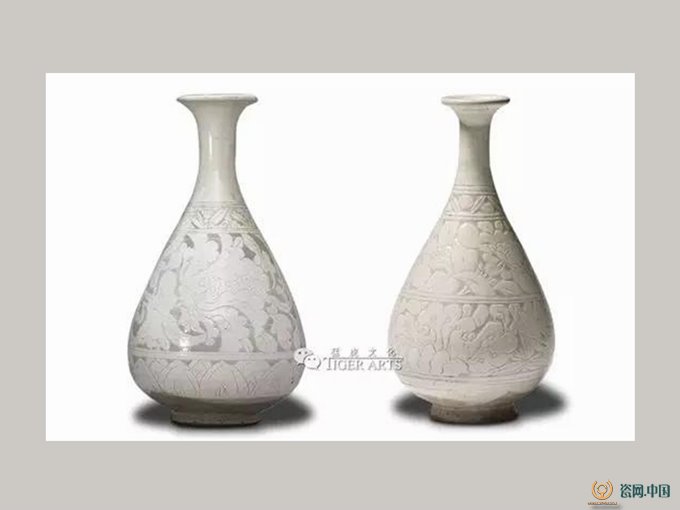

金 鶴壁窯白釉剔花風格玉壺春瓶 境外私人收藏

(二)黑釉瓷

鶴壁窯黑釉瓷歷史產(chǎn)量僅次于白釉瓷,各時期均有生產(chǎn)。晚唐-五代時期或許由于胎釉配制成分、燒造技術(shù)和窯溫等原因,釉面呈色、光澤度略差,時有燒成褐棕色或茶末類色階的現(xiàn)象。多為啞面木光的乳濁釉特征。

北宋后期特別是交入金代后技術(shù)極大提高,黑釉器產(chǎn)量明顯增多,釉色黑中泛紅褐,釉面光亮,制作工藝純熟。特別是衍生出各種天目釉類的鐵銹花裝飾黑瓷和粉杠黑瓷產(chǎn)品,部分碗盞類采用滿釉裹足的燒制,質(zhì)量精良,也為鶴壁窯精細高端產(chǎn)品類。多為高玻化的高亮釉。

宋 黑釉盤 工業(yè)中專出土 鶴壁窯博物館藏

宋 黑釉碗 工業(yè)中專出土 鶴壁窯博物館藏

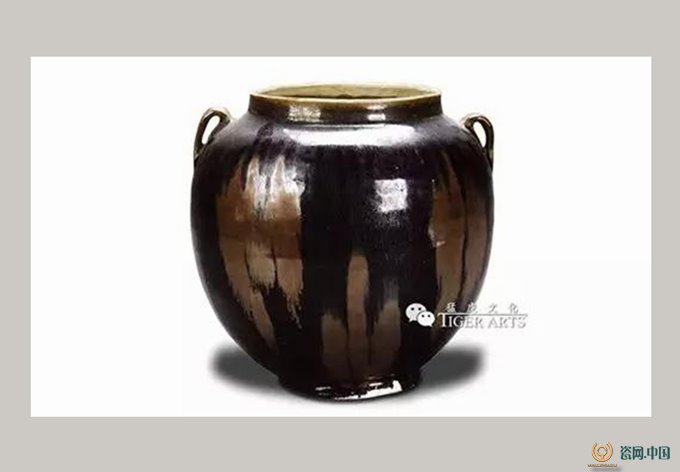

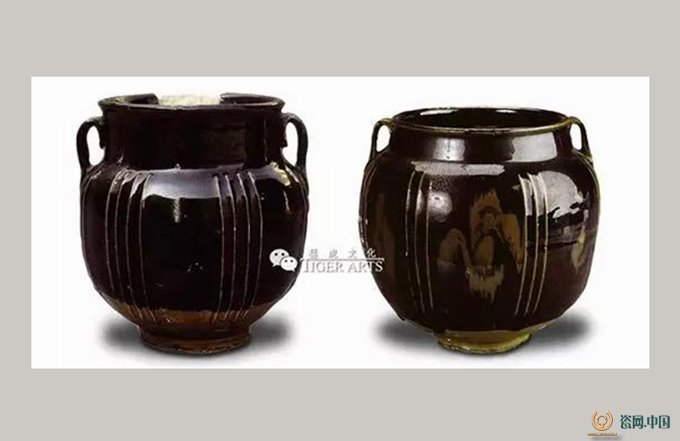

金 褐釉雙耳罐 窯址出土 鶴壁市博物館藏

金 黑釉三足爐 一礦中學外出土 鶴壁市博物館藏

金 黑釉缽 鶴壁市博物館藏

金 天目釉盞 窯址出土 鶴壁市博物館藏

元 黑釉杯 工業(yè)中專出土 鶴壁窯博物館藏

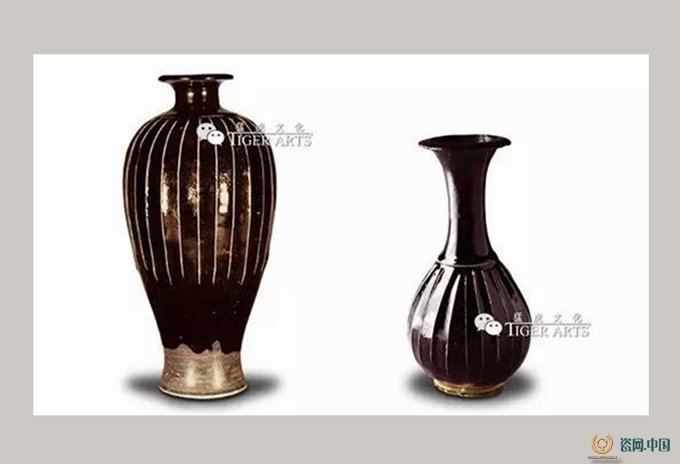

器型以罐、瓶、壺類居多;其次為內(nèi)白釉外黑釉的芒口碗、盤、盆類;還見腹部黑釉頸部以上白釉的瓶類器物;另外還有釉面呈現(xiàn)各種窯變效果的天目盞;各類人物、動物俑等。

金 黑釉、褐釉瓷一組 鶴壁市博物館藏(1、2窯址出土 3、4一礦中學內(nèi)出土)

金 黑釉標本一組 窯址出土 鶴壁窯博物館藏

金 黑釉標本 故宮博物院藏

金 黑釉盞標本 窯址出土 鶴壁窯博物館藏

金 天目釉罐 鶴壁市博物館藏

私人收藏 (傳)鶴壁窯天目釉盞、標本

金 黑釉動物瓷塑一組 窯址出土 鶴壁市博物館藏

堆線紋(粉杠)是鶴壁窯黑釉瓷上常見的裝飾技法,多出現(xiàn)在罐或瓶的外腹部,以垂直凸起的線條(或若干條為一組)均勻分布于器身,線條凸出部分釉色極淺,與器身上的黑釉形成明顯的對比,極具裝飾效果。

金 黑釉堆線紋罐 鶴壁市博物館藏

金 黑釉堆線紋罐(左:窯址出土 右:鶴壁市博物館藏)

金 黑釉堆線紋梅瓶、玉壺春(左:日本松岡美術(shù)館藏右:鶴壁市考古研究所藏)

金 黑釉堆線紋標本 窯址出土 鶴壁窯博物館藏

金 黑釉堆線紋標本 故宮博物院藏

金 黑褐釉標本一組 窯址出土 鶴壁窯博物館藏

金 黑釉鐵銹花、窯變醬釉標本 窯址出土 鶴壁窯博物館藏

(三)高溫青瓷

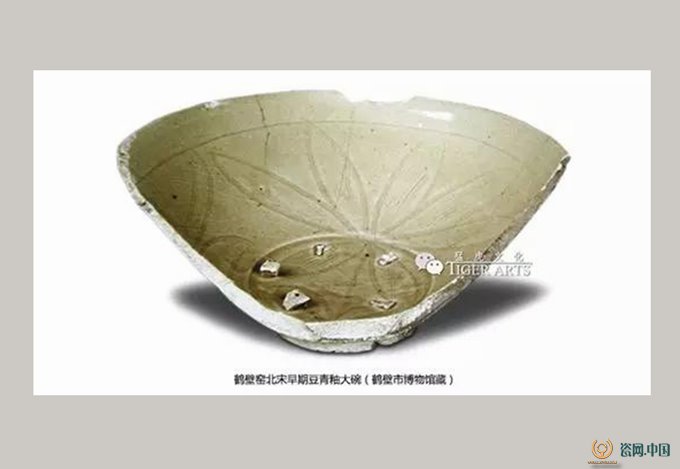

1. 豆青、豆綠釉青瓷

故宮歷次窯址調(diào)研和其他部門及民間研究者們在窯址區(qū)域采集的諸多鶴壁窯標本中,均多有見豆青、豆綠釉的高溫青瓷底足殘片,與北宋晚期-金代禹縣、臨汝、魯山等地區(qū)的產(chǎn)品特征類同,釉色多泛青綠,素面無飾,為典型的宋金河南本土類型青瓷(因其多與鈞瓷同現(xiàn)于同片遺址,故坊間多俗稱為青鈞或綠鈞)。

此類普遍制作較精,施釉均勻,圈足修削精良規(guī)整,質(zhì)量較高。鶴壁本土研究者也見收集有更精細的芝麻釘支燒高端品,因為民間素材來源問題尚待進一步確認。

宋-金 豆青釉瓷殘片、墊餅標本 鶴壁市私人藏 (供圖 李建東)

2. 淡青釉瓷

在鶴壁窯址兩次發(fā)掘報告提到的“豆青釉瓷”,從鶴壁窯遺址博物館所標注的館藏實物、標本來看,是指北宋文化層出土的那類釉色呈微青泛姜黃或青白、色度飽和度不足而半透的灰釉類青瓷產(chǎn)品。這類產(chǎn)品有素青釉瓷和劃花青釉瓷的分別,在北方地區(qū)比較少見,屬北宋時期鶴壁窯場較有地方特色的品種。

這種稱謂或定性,易與河南地區(qū)寶豐清涼寺、禹州劉家門、汝州東溝、魯山段店等遺址出土包括鶴壁地區(qū)也有發(fā)現(xiàn)的那類時被考古人員和業(yè)界稱為“豆青(綠)釉”、“青綠釉”或“青鈞”、“綠鈞”的產(chǎn)品混肴不清。特別需要注意的是,鶴壁窯這類青瓷篦紋劃花產(chǎn)品,與本窯同期的化妝土白釉劃花產(chǎn)品極易混肴。

北宋 豆青釉碗碟一組 窯址出土 鶴壁窯博物館藏

(就上述特征看,1-3極易與同類裝飾的化妝土剔花類白釉瓷混肴,需謹慎細察)

北宋 鶴壁窯淡青釉劃花、素瓷兩組 鶴壁市私人收藏 (供圖 李建東)

實際上,鶴壁窯場北宋時期所產(chǎn)的這類色偏淡青黃的高溫一道釉產(chǎn)品,在北方地區(qū)雖然少見。但它在釉質(zhì)成分及特征上,與宋元時期南方福建、廣東沿海如同安汀溪窯、將樂窯、西村窯等地區(qū)窯口的珠光青瓷類外銷型產(chǎn)品非常接近,部分介乎青瓷與青白瓷之間,即便南方學者對此類器物的定性或說明,也時有概念混亂。

這些南北各地的青釉產(chǎn)品,都應屬于同一類灰釉青瓷的工藝品種范疇,應定義或稱謂為“淡青釉”為妥,以與河南地區(qū)寶豐清涼寺、禹州劉家門、汝州東溝包括鶴壁地區(qū)等出產(chǎn)的那類時被考古人員和業(yè)界稱為“豆青(綠)釉”、“青綠釉”或“青鈞”、“綠鈞”的產(chǎn)品區(qū)分開來。

如在現(xiàn)代龍泉窯的考古實踐中,當年朱伯謙等人為了區(qū)分受越窯影響而興起的新誕生、釉藥配方尚未成熟的五代龍泉窯這類淺淡青綠的石灰釉為“淡青釉”類,以與宋元時期成熟而呈色飽和穩(wěn)定的典型龍泉窯石灰堿釉梅子青粉青釉類作區(qū)分,又避免與五代越窯產(chǎn)品混肴的個案。而如今鶴壁窯北宋時期的這類釉質(zhì)的發(fā)色特征和遇到的問題,亦如此類。

(四)鈞瓷

鈞瓷是鶴壁窯燒瓷史最重要、最成功的歷史產(chǎn)品,興于金,盛于元。鶴壁市境內(nèi)已發(fā)現(xiàn)的50余處古瓷窯口遺址中,其中7座為金代以前窯口,其余皆為元窯,無一例外都燒鈞釉瓷。鶴壁窯場金代即燒造鈞瓷,早期多為包括綜合性窯場,大約在金代晚期起出現(xiàn)專燒或主燒鈞瓷的窯址。此時的鈞瓷燒造,以碗、盤等類型為主,胎釉細潤光潔,以天藍、天青或月白的單色釉為主。

到了元代,鶴壁窯場更形成了陶瓷史罕見規(guī)模的密集型、集約化大型鈞瓷生產(chǎn)基地,是元代北方地區(qū)乃至全國的鈞瓷最大產(chǎn)區(qū),也將河南鈞瓷的燒造生產(chǎn)推向了巔峰。

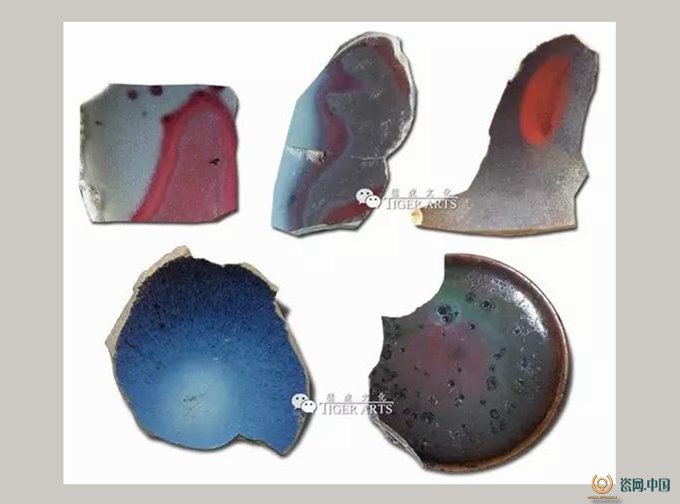

金元鶴壁諸窯,不僅承襲了河南宋代鈞瓷的傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝技術(shù),更富有創(chuàng)造性的作了諸多改良和提升。約金代晚期開始特別是元代,其產(chǎn)品雖然在胎釉的細膩度上比起禹縣劉家門等鈞瓷產(chǎn)區(qū)的宋金產(chǎn)品稍欠缺。但許多方面都取得突破進展,或受元蒙民族元素的影響,更追求粗獷、厚重和明艷張揚的美,與宋鈞追求含蓄寧靜的美大相徑庭,卻也是別樣的風情。

在窯燒技術(shù)上改變了鈞瓷“長不過尺”的局限,開始有能力生產(chǎn)大尺寸大體量的鈞瓷用器。鈞瓷品類也極大豐富,產(chǎn)品精粗等級序列完備,迎合不同階層的消費者。

器制從各類碗盤碟杯罐缽等常規(guī)生活用具,到各類細路的爐、壺、尊、瓶、枕、缸到硯、滴、盒、文玩等文房用品,乃至元蒙貴族等上流階層所用的堂皇富麗的宗教祭器、供奉器、陳列器等無所不包。

裝飾手法也更豐富,彩斑裝飾和色彩更鮮明、多變和艷麗,并發(fā)展出了在天藍地釉上以斑彩釉料書寫文字的工藝;捏塑、貼塑、模印花等手法大量運用,刺花、混彩等新品類也頻出,融實用與藝術(shù)欣賞于一體,繽紛悅目,極富創(chuàng)造性。

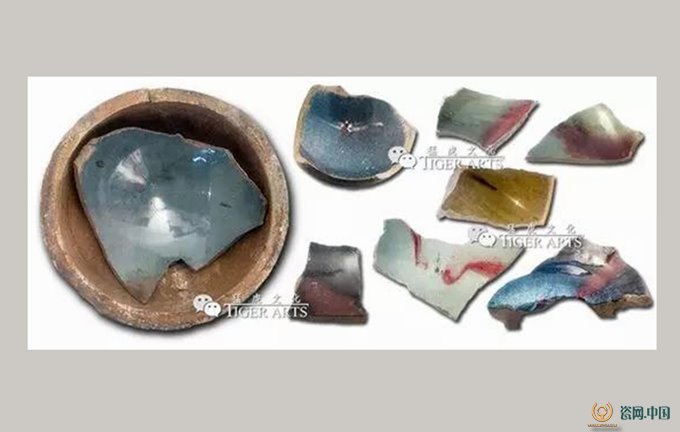

元 鈞釉標本4組 故宮博物院藏(其中第1組部分特征偏金代)

元 匣缽及鈞釉標本一組 窯址出土 鶴壁市博物館藏

元 鶴壁窯灰、黑缸胎鈞瓷淺盤標本 河南私人藏品

鶴壁窯匣缽及片狀、碗狀、坨狀、餅狀火照樣本(供圖 李建東)

元 鈞釉罐 淇縣黃洞出土 鶴壁市博物館藏

元 鈞釉盤 窯址出土 鶴壁窯博物館藏

元 鈞釉碗 婁家溝村出土 鶴壁市博物館藏

元 鈞釉杯 窯址出土 鶴壁窯博物館藏

元 鈞釉碗 鶴壁市博物館藏

元 鈞釉缽 鶴壁市博物館藏

左:元 鈞瓷月白釉花口洗 鶴壁市博物館藏

右:元 鶴壁窯鈞瓷天藍釉花口洗徑13cm 思源堂藏

元 鈞釉紅斑葵式碗 鶴壁市博物館藏

元 鶴壁窯紅、紫斑、藍毫結(jié)晶、混彩等鈞瓷標本 鶴壁市私人收藏(供圖 李建東)

元 鶴壁窯紅斑書寫“張”字款鈞盤殘件 鶴壁市私人收藏(供圖 李建東)

元 鶴壁窯“長生不老”鈞盤標本 私人收藏 (供圖 李建東)

元 鶴壁窯模印“香”字爐、刺花盤標本(供圖 李建東)

元 鶴壁窯鈞瓷胎刻款、墨書寫款樣本(供圖 李建東)

元 御題詩天藍釉紅斑如意枕頭 清宮舊藏

元 鶴壁窯鈞瓷月白如意枕殘件 鶴壁市私人收藏 (供圖 李建東)

左圖:元 鈞瓷貼塑花卉月白釉雙耳爐 故宮藏

右圖:鶴壁窯同類元鈞殘件 河南湯陰私人藏

元 鶴壁窯鈞釉堆塑龍紋爐殘件 鶴壁市私人收藏(供圖 李建東)

左圖:元 鈞釉貼塑蓮座摩羯耳荷口供瓶 保利拍賣 秋水堂藏

右圖:鶴壁窯址采集同類捏塑工藝元鈞標本 故宮藏

(五)黃、褐釉瓷

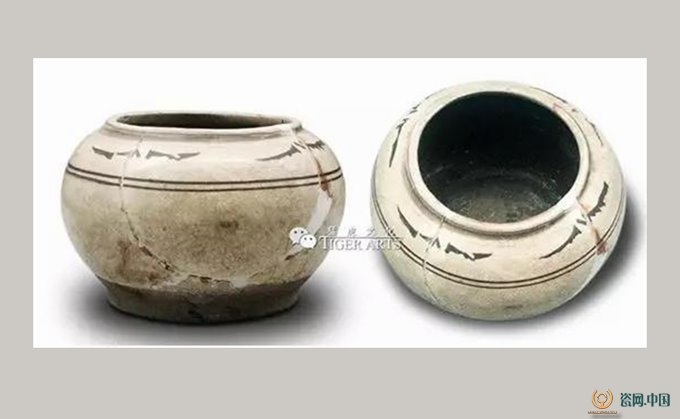

唐末已燒制黃、褐釉瓷,多為碗、瓶、壺等,普遍釉下施化妝土,釉色多呈棕黃、黃綠等不同色調(diào),個別外壁還刻劃弦紋、水波紋的簡單裝飾。

金元時期繼續(xù)燒制姜黃、青黃、褐黃色類的篦劃花、刻花和剔花產(chǎn)品,將之發(fā)展為鶴壁窯富有個性特色和民俗風格的地方品類。工藝精湛,手法嫻熟,多在器表或盤、盆類內(nèi)壁,以寫意畫風刻劃剔出花草、動物、詩文等主題,并以各種輔助紋飾組合成繁縟滿工的畫面。尤以一類折沿大盆最具代表性,部分大盆參照一些金元磁州系白地黑花盆的手法,也在外壁施黑釉,此類內(nèi)黃外黑的組合地色尤為少見。

唐 褐釉壺標本 窯址出土 鶴壁市博物館藏

唐 黃釉/綠釉標本 故宮藏

唐 黃釉標本 窯址出土 鶴壁市博物館藏

金 黃釉盆標本 窯址出土 鶴壁窯博物館藏

金 黃釉魚紋盆標本 河南陶瓷委窯址考察樣本(供圖陳景順 陳芳 李建東)

元 黃釉刻劃花標本 故宮藏

金 黃釉劃花折沿盆私人收藏 (《鶴壁窯》載)

(六)彩繪瓷

1. 白地黑、褐彩繪瓷

鶴壁窯這類磁州系風格濃烈的產(chǎn)品,在金元時期占有相當大的生產(chǎn)比重,也為本窯群大宗產(chǎn)品。即在化妝土白瓷基礎上,用黑色或褐色彩料繪畫圖案或書寫文字于器物表面(碗盤類一般在器物內(nèi)壁,瓶罐類一般在器物外壁),以達到所需的裝飾效果。

因該類風格幾乎遍及黃河流域中下游沿岸各地區(qū),大同小異,辨識度不高。部分產(chǎn)品極易與周邊觀臺、彭城、扒村等窯場產(chǎn)品混肴。

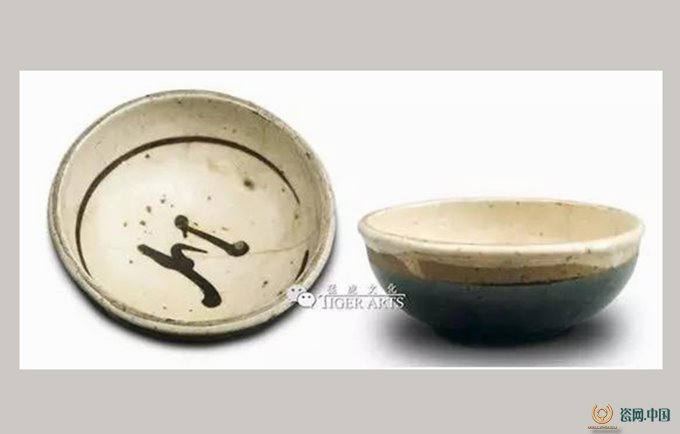

五代 白釉褐彩碗 鶴壁集鎮(zhèn)柏靈橋出土 鶴壁窯博物館藏

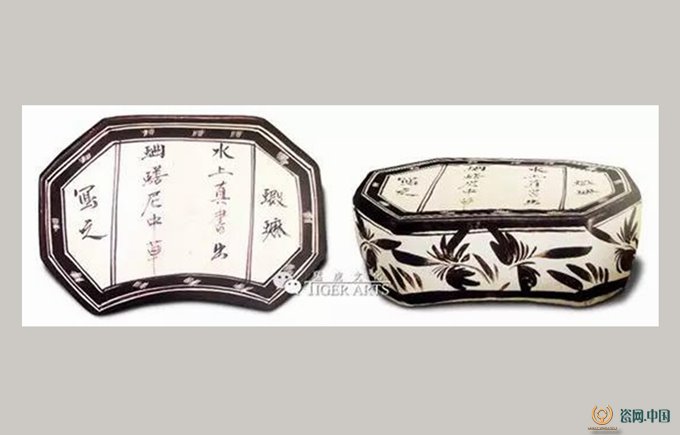

宋 白地黑花詩文枕 廣州南越王墓博物館藏

(注:此件館方標為鶴壁窯集窯枕,但筆者認為更接近扒村窯場特征)

金 白地黑花文字碗一礦中學內(nèi)出土 鶴壁市博物館藏

宋 白地黑花缽 窯址出土 鶴壁市博物館藏

金 白地褐彩瓷筒一礦中學內(nèi)出土 鶴壁市博物館藏

金 白地黑花魚藻紋盆標本 河南陶瓷委窯址考察樣本 (供圖 陳景順 陳芳)

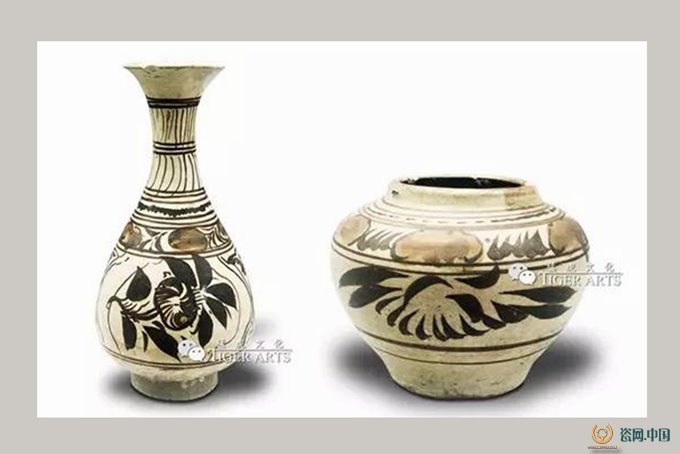

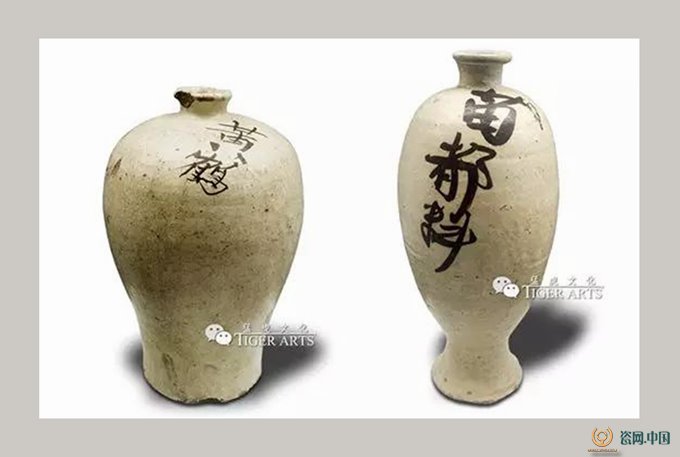

元 白地黑、褐花玉壺春、罐 鶴壁市博物館藏

鶴壁窯此類器物中大部分的碗、盆類外壁會直接施黑釉或醬釉,而內(nèi)壁則先施化妝土后再繪黑、褐彩裝飾。紋飾方面以植物紋為主(花葉、牡丹、蓮花、菊花、萱草等),其次為動物紋(鳥、鴨、魚等)、文字(姓氏、諺語、詩詞等)和嬰戲紋等。

元 白地黑花碗 一礦中學外出土 鶴壁市博物館藏

元 白地黑花碗 四礦工人村出土 鶴壁窯博物館藏

元 白地黑花盤 四礦工人村出土 鶴壁窯博物館藏

宋 白地褐花罐 窯址出土 鶴壁市博物館藏

元 褐彩文字瓶 窯址出土 鶴壁市博物館藏

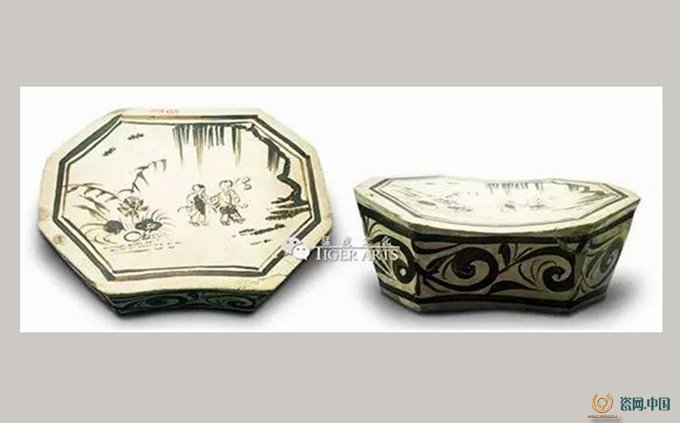

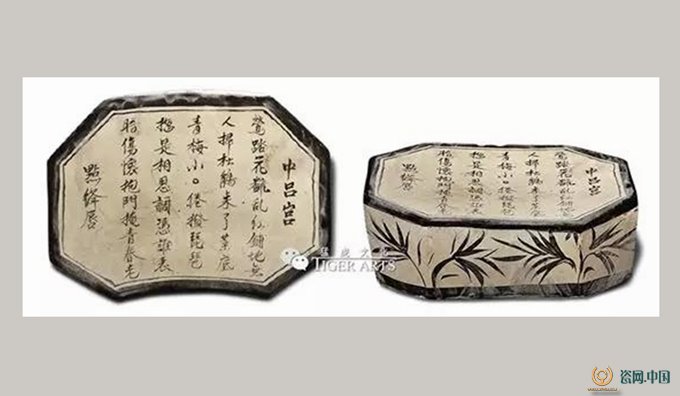

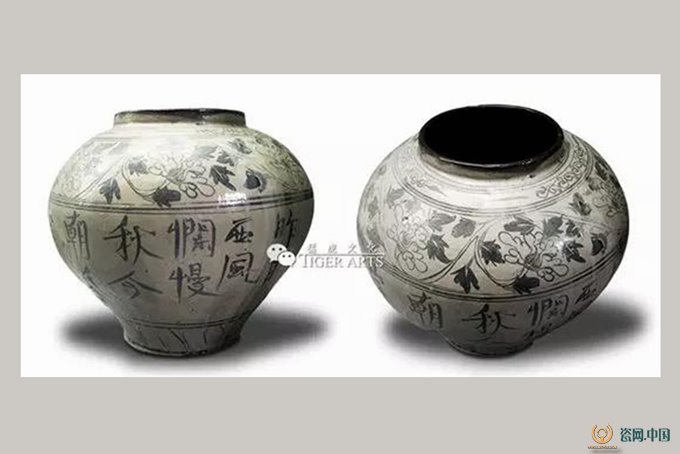

鶴壁窯除晚唐-北宋末剛出現(xiàn)白地黑、褐花瓷時,多以點畫或幾片草葉紋簡單裝飾外,之后各類紋飾更多的以組合形式出現(xiàn),如以弦紋相隔的分層裝飾和開窗內(nèi)繪紋樣的主體紋飾裝飾等。主體紋飾(文字、嬰戲、動物紋、詳繪植物等)一般出現(xiàn)在碗、盤類器物內(nèi)部正中或瓶、罐類外腹部,有的圖案外飾開窗,使得主體紋飾更為突出;然后以簡單的幾何紋、花草紋作為輔助紋飾,圍繞主體紋飾進行點綴。比如單個文字中最出現(xiàn)的姓氏“馬”,多在碗、盆內(nèi)部中間,周邊環(huán)飾植物紋以及弦紋分隔;瓷枕面部多繪嬰戲、禽鳥等題材,外飾邊框,枕周飾幾何、花草紋;罐腹部線繪開窗,內(nèi)飾折枝花卉,周邊填飾草葉。

元 白釉褐彩玉壺春、罐 河南省博物院藏

元 白地黑花牡丹紋枕 鶴壁市博物館藏

金 白地黑/褐花行爐標本 窯址出土 鶴壁窯博物館藏

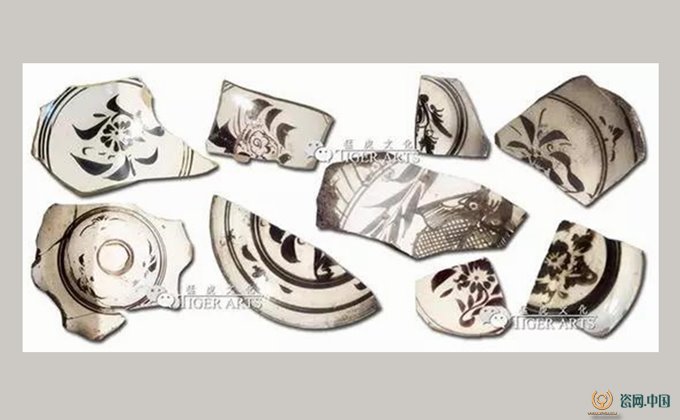

金 白地黑/褐花文字類標本 窯址出土 鶴壁窯博物館藏

元 白地黑/褐花標本 窯址出土 鶴壁窯博物館藏

元 白地黑/褐花文字類標本 窯址出土 鶴壁窯博物館藏

元 白地黑/褐花標本 故宮博物院藏

2. 黃地黑花彩繪瓷

還有少量黃釉繪黑彩的虎枕類,則與河南當陽、扒村和山西長治等窯口的同類產(chǎn)品同氣連枝。枕側(cè)以黃釉為底,用黑彩繪出虎身輪廓及毛發(fā),形象生動。

金 褐彩黃釉虎枕 窯址出土 鶴壁市博物館藏

金 褐彩黃釉虎枕 廣州南越王墓博物館藏

金 褐彩黃釉虎枕、臥女枕 私人收藏

3. 紅綠彩瓷

鶴壁窯紅綠彩是基于化妝土白瓷或黑瓷的一種釉上彩繪瓷,金代少量生產(chǎn),多見在碗、盞內(nèi)壁繪制花草紋、書寫文字,或在人物造像上勾勒、填繪服飾等,色彩對比強烈,時代特色鮮明。

金 紅綠彩標本 窯址出土 鶴壁窯博物館藏

金 紅綠彩標本 河南陶瓷委窯址考察樣本(供圖 陳景順 陳芳)

金 紅綠彩人物塑像 鶴壁市博物館藏

4. 黑釉加彩瓷

黑釉瓷的描金銀、釉上加彩等裝飾手法,在南北方的宋金時期的定州、焦作、建州等地區(qū)很多窯場都可見。鶴壁窯場的體制考古調(diào)查并非提及發(fā)現(xiàn)此類。這件高溫黑釉加飾釉上五彩的金代膽瓶標本,極為珍稀罕見,為河南陶瓷委組織的一次鶴壁窯址考察中于當?shù)夭杉珍浻凇逗幽瞎糯擅G標本》一書中,也搜集供學界研究。

宋 黑釉紅綠彩標本 河南陶瓷委窯址考察樣本(供圖 陳景順 陳芳)

三、裝飾風格、題材和工藝手法

鶴壁窯因為歷史地理環(huán)境等因素,其裝飾風格包容并取,糅合河北、河南兩大北方制瓷重地若干重要窯場的特點,且與鄰近的山西、山東窯場也關(guān)聯(lián)莫大,脈絡相連。

制瓷技術(shù)上,晚唐-五代時期鶴壁窯基本采用裸燒法,常見窯柱、墊餅支燒,也有對口燒,內(nèi)部套燒小件器物的形式;北宋開始鶴壁窯多采用匣缽裝燒,支墊物變?yōu)橹п敚鲀?nèi)多見三或五支釘痕。自金代起窯場發(fā)展進入成熟期后,其生產(chǎn)燒造的工藝技術(shù)得以發(fā)展完善,除了北宋時期多見的三角釘疊燒外,堆砂、澀圈疊燒和覆燒等手法和新窯具也陸續(xù)出現(xiàn),覆燒墊圈大量采用,同時也見匣缽單燒的情況。

鶴壁窯支墊器及試釉片 鶴壁窯博物館藏

鶴壁窯支圈 鶴壁窯博物館藏

鶴壁窯單燒匣缽 鶴壁窯博物館藏

裝飾手法上,全面發(fā)展了胎裝飾(模印花、刻劃花、剔花、粉杠、貼塑等)、彩裝飾(白地黑褐彩繪、紅綠彩、黑釉加彩等釉上、釉下彩種)和釉裝飾(單色釉、復合釉)這三大類工藝,而且多種手法熟練混用,不僅沿襲了河北河南其他地區(qū)窯口的一些風格,也逐漸發(fā)展出自身的個性和創(chuàng)新特點。如陳景順、陳芳等人在河南陶瓷委的窯址調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的高溫黑瓷加彩長頸瓶殘件,以及元代鶴壁窯使用彩料在單色鈞釉及其加斑基礎上發(fā)展而來的釉彩題字工藝等。

鶴壁窯的瓷土以及釉料來自與煤層伴生的夾層,如高嶺土、各類黏土以及長石、石英等。充足的礦產(chǎn)資源不僅滿足自身生產(chǎn)需求,還外銷河南、河北、山西等窯場。(《續(xù)安陽縣志·物載》:“長石產(chǎn)于南坪寶山等處,土人采取,碾制釉藥,行銷南北,為礦界一大利源。”《續(xù)安陽縣志·礦業(yè)》也記載:“開采南坪長石礦,用途以瓷釉為大宗……行銷磁縣、湯陰、修武、陽城一帶。”)故周邊窯場的胎質(zhì)也略相似,區(qū)別于淘洗以及燒成溫度的差異。胎質(zhì)上,鶴壁窯唐-五代時期多見黃褐或灰白胎,胎質(zhì)粗松有可見雜質(zhì)以及微小間隙;宋-金時期胎色多為灰白、淺黃等,胎土堅細,雜質(zhì)明顯減少,偶見極細的白胎瓷;元代常見泥胎和粗砂胎(缸胎),泥胎多見于日用小型瓷,胎色為深淺不同的褐色,胎質(zhì)較細密,間有少量雜質(zhì)和氣孔。粗砂胎則多用于大型盆等,胎色褐紅,可見明顯粗砂粒,但瓷化程度高于唐-五代。

裝飾題材上,采用了大量的民俗傳統(tǒng)喜慶內(nèi)容,從原本點彩、涂抹彩、幾何紋、簡單花卉紋和題款字,到構(gòu)圖復雜的牡丹、蓮花、游魚、奔鹿、跳兔、梅雀、寒鴉等各種植物動物圖案,以及風景圖、嬰戲圖、人物典故、傳說、戲曲故事等主題圖案,或題記詩文、吉語、勸世警言、諺語、佛道語句等,并大量運用弦紋、水波紋、回紋、蓮瓣紋、唐草紋和開光結(jié)構(gòu)等輔助紋飾。從其產(chǎn)品的龐大產(chǎn)量來看,可見深受其時社會大眾的喜好。

如鶴壁集瓷窯出土的一件白釉褐彩題字罐,以弦紋將器身畫面分為五截,典型的元代裝飾風格。肩部一周繪花卉和纏枝牡丹、下部繪蓮花瓣為輔助紋飾,罐腹題行書詩文:“昨日西風瀾漫秋,今朝東岸獨垂釣。紫袍不識蓑衣客,曾對君王十二流。”既富民俗色彩,也洋溢著時代人文氣息,雅俗共賞。

宋 白地褐花嬰戲紋枕 1985年鶴壁窯出土 鶴壁市博物館藏

金 白地黑花牡丹紋枕 廣州南越王墓博物館藏

宋 白地褐花筒 鶴壁市博物館藏

金 白地黑花詩詞紋枕 廣州南越王墓博物館藏

宋 白地黑彩題詩、句行爐 鶴壁市私人藏 (供圖 李建東)

元 白地黑花魚藻紋盤、“香花供養(yǎng)”文字盤 鶴壁市博物館藏

元 白釉褐彩題字罐 鶴壁市博物館藏

四、與其他窯場的歷史關(guān)系

在鶴壁窯燒造歷史上,燒成品種類豐富,不同品種器物各具特色,其制瓷工藝、裝飾風格等方面受到不同時期河北、河南等地窯場的影響,下面加以簡述:

(一)與磁州窯、定窯的工藝關(guān)聯(lián)

1. 磁州窯

磁州窯是宋元時期以今河北觀臺、彭城一帶為中心,發(fā)展壯大的民間窯場,而后其裝飾技法和燒制工藝傳播至河南、河北、山東、山西等省,形成了一個龐大的磁州窯體系。

鶴壁窯地處河南、河北交界之處,與磁州窯分處漳水南北,交流便捷。與磁州窯一樣化妝土白瓷是其大宗產(chǎn)品,鶴壁窯金代多采用白地繪黑彩,至元代出現(xiàn)褐彩,并逐步成為繪彩裝飾的主流彩料,這與磁州窯的情況基本同步;繪彩紋樣常見內(nèi)底書單字的碗,內(nèi)壁繪以弦紋搭配,罐、瓶類在腹部開窗,內(nèi)繪花卉、風鳥紋飾,或書寫詩詞,胎體厚重的盆內(nèi)也多見魚藻紋等。

彭城窯是金元時期磁州窯的生產(chǎn)中心,鶴壁窯距其最近,金元時期的白地黑、褐花瓷、黑釉瓷和紅綠彩瓷與其同類產(chǎn)品有著眾多相同之處。

首先,兩窯場胎質(zhì)相似,除常見較細的黃泥胎和醬褐色的粗砂胎外,鶴壁窯也有略粗的灰胎產(chǎn)品。

其次,兩者都以白釉、黑釉為主,鶴壁窯白釉略為寡薄,彭城窯較為厚潤,略泛青黃。黑釉發(fā)色均不大穩(wěn)定,形成深淺不同的黑褐色,天目釉中鶴壁窯較多見自然窯變釉,彭城窯多為人工點畫的鐵銹花類。繪彩所用的彩料也略有不同,鶴壁窯略稀薄,通常可見深淺不一的漸變?nèi)诤希沓歉G彩料較為稠密,紋飾邊緣清晰發(fā)色更加穩(wěn)定。

再次,兩者器型近乎相同也各有特點,比如兩窯場較為常見的白地黑花罐,同為短直頸,鶴壁窯頸部更矮,彭城窯肩部更為飽滿,下收至底更為明顯。

最后,紋飾方面兩者也十分接近,比如最常見的白釉碗,碗心內(nèi)多在圓環(huán)內(nèi)書寫一個文字,鶴壁窯多為單環(huán),而彭城窯常見雙環(huán)。同類紋飾,鶴壁窯描繪更為粗獷,彭城窯更加規(guī)整細致。

135

2. 定窯

定窯唐代創(chuàng)燒、宋金繁盛、終于元,以生產(chǎn)精細白釉瓷著稱的窯場,北宋中后期開始燒制御用瓷。宋金時期全國各地眾多窯場爭相仿制定窯白釉瓷,產(chǎn)生了“土定”、“新定”、“南定”等仿制品,受其影響較深的北京龍泉務和山西平定等窯場形成了定窯體系。

鶴壁窯在金代也開始少量仿燒定窯精細白瓷,借鑒定窯的瓷土加工工藝,使得胎體極為細白,采用一道釉工藝,不再使用化妝土打底;胎壁也輕薄精巧、薄如蛋殼,個別產(chǎn)品超過了定窯白瓷的水平;印花紋樣采用類似定窯常見的回紋、花卉、花鳥、游魚等;裝燒方式也借鑒定窯的滿釉覆燒法,碗、盤、缽等除芒口外皆為滿釉。

(二)與河南地區(qū)周邊窯場的工藝關(guān)聯(lián)

宋元時期河南地區(qū)窯場眾多、窯業(yè)興旺,大部分集中在黃河以南的中西部地區(qū),各個窯場產(chǎn)品品種的側(cè)重點各有不同,但部分品種與鶴壁窯產(chǎn)品有許多相似之處。

鶴壁窯場與周邊豫魯冀晉窯場的分布略示圖

1. 白釉劃花瓷在鶴壁窯極為常見,是磁州窯借鑒定窯刻劃工藝后逐漸傳播而來,之后結(jié)合蓖劃工藝填充刻劃圖案之間的空隙或者表現(xiàn)葉脈等,增強了立體感、豐富了圖案內(nèi)容。河南中部禹州扒村窯、魯山段店窯、河南北部當陽峪窯等,也多采用劃花、蓖劃工藝,用于裝飾碗、盤內(nèi)壁。

2. 白釉剔花瓷在鶴壁窯也較多見,同樣源自磁州窯,也是河南各地普遍流行的裝飾技法。其工藝通過剔除部分胎體使得所需表現(xiàn)的紋飾更為立體。工藝水平較高的有河南北部的當陽峪窯,中西部的魯山窯、新安窯等。

3. 白底黑、褐花瓷是鶴壁窯金元時期的大宗產(chǎn)品,也是磁州窯系用于化妝土白瓷的主要裝飾技法之一,黑、褐彩與白底形成鮮明的顏色對比,有較強的視覺沖擊力,并且工藝難度要低于刻劃、剔刻工藝。河南地區(qū)幾乎所有窯場都有生產(chǎn),尤以禹州扒村窯為代表,質(zhì)量最優(yōu)。

4. 鈞釉瓷是鶴壁窯元代的主要產(chǎn)品,業(yè)界比較普遍認為其最早由河南中部的禹州窯于北宋末創(chuàng)燒,深淺多變的藍色乳濁厚釉是其特點,金元時期成為主流,需求與日增多,幾乎河南所有的瓷窯都相繼燒制鈞釉瓷,并且衍射到河北、山西、內(nèi)蒙的一些窯場。

鶴壁窯在宋-金時期以生產(chǎn)磁州窯系產(chǎn)品為主,其產(chǎn)品無論從器型、裝飾工藝還是制瓷、裝燒工藝上都有大量模仿、借鑒磁州窯的痕跡。河南中西部地區(qū)窯場也受磁州窯的工藝衍射而燒制磁州窯系產(chǎn)品,但是在宋金政權(quán)更迭過程中,受到連年戰(zhàn)亂的影響,經(jīng)濟中心南移、窯工遷徙、部分窯場停燒。至元代,鶴壁窯場則以鈞瓷為核心產(chǎn)品興盛一時。鶴壁窯場毗鄰河北距北宋“二都”較遠,受影響較小,同時為滿足北方少數(shù)民族對磁州窯系產(chǎn)品的需求而不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模,增加產(chǎn)量,使其成為河南地區(qū)金-元時期的重要磁州系、鈞系瓷生產(chǎn)基地。