摘要:寶豐清涼寺窯址于1987年被認定是汝窯遺址,2000年在清涼寺村發(fā)現(xiàn)了天青色汝官瓷燒造區(qū)。根據(jù)汝官瓷生產(chǎn)區(qū)與清涼寺窯址大窯區(qū)的關系,以及汝官瓷生產(chǎn)區(qū)的特點,表明汝窯是在高度發(fā)達的民窯基礎上形成的貢御窯,是在北宋后期官府采購制度變革以后出現(xiàn)的由官方“置場”進行生產(chǎn)的,代表承包購買制度的手工業(yè)作坊。可能承擔了“六尚局貢”的任務向宮廷貢瓷器。揀選后的瓷器仍可出售,不具有專供皇家使用的特性。

一、汝窯概說與考古工作

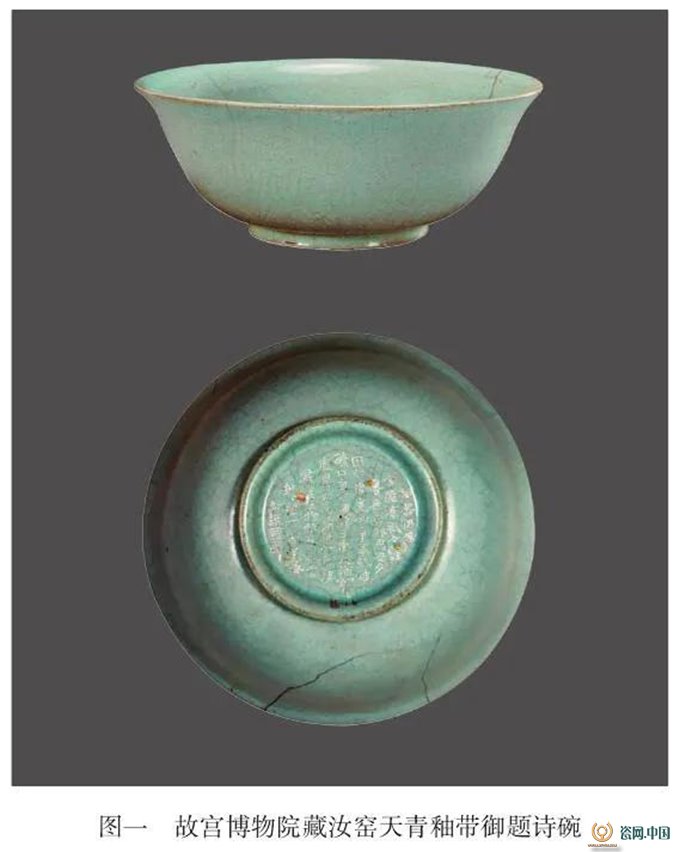

汝窯,位列宋代五大名窯之首,是宋代最著名的瓷器產(chǎn)品,根據(jù)文獻記載,其具有供奉御用的官窯生產(chǎn)性質,后世的談瓷文獻對其給予了高度評價,表明其代表了宋代文人士大夫階層清雅藝術的審美取向。(圖一)據(jù)統(tǒng)計,在窯址發(fā)現(xiàn)以前存世的汝窯傳世器物總數(shù)不足一百件,并據(jù)此形成了一套汝窯的認定標準。首先,釉色多呈天青或天藍色,質地光潔溫潤,勻凈淡雅;釉層不太厚,與南宋官窯、龍泉窯燒制的厚釉青瓷略有不同。其次,傳世汝窯都不帶裝飾,但釉面上多有深淺不一的大小開片,較大的開片呈傾斜狀,稱為“魚鱗開片”或“蟹爪紋”,具有一種自然的美。第三,汝窯胎質細密,呈香灰色。第四,造型優(yōu)雅、簡潔,制作規(guī)整、精致。總而言之,器物充滿了典雅之美。這種以單純釉色見長的雅器,正是北宋文人士大夫階層所欣賞的,因而受到了文人皇帝宋徽宗的青睞。

尋找汝窯的生產(chǎn)地點,是古陶瓷研究學界的重要課題,經(jīng)過幾代人的努力,最終在河南寶豐清涼寺窯址發(fā)現(xiàn)了汝窯的窯址,1987年,河南省文物研究所(今河南省文物考古研究院)首次對清涼寺窯址進行了試掘,發(fā)現(xiàn)了與故宮傳世汝瓷相同的天青及天藍釉瓷片十余片,確定了汝窯窯址之所在。隨后,在1988~1989年,河南省文物研究所在南北長約1000米、東西寬約300米的窯址上又開展了兩次較大規(guī)模的發(fā)掘,但出土的主要是刻、印花青瓷,白瓷和黑瓷,供御用的天青釉汝瓷數(shù)量極少。而且,清涼寺窯址的燒造時間很長,從北宋初期一直延燒到元代,與古代文獻的相關記載不符。發(fā)掘者一直在努力尋找汝官窯的燒造區(qū)。1998年,在考古工作停滯了10年后,開展了對清涼寺汝窯遺址的第4次考古發(fā)掘。根據(jù)清涼寺村村民提供的線索,結合1999年在清涼寺村內(nèi)進行的考古勘探和試掘情況,獲得了汝官瓷的重要線索。

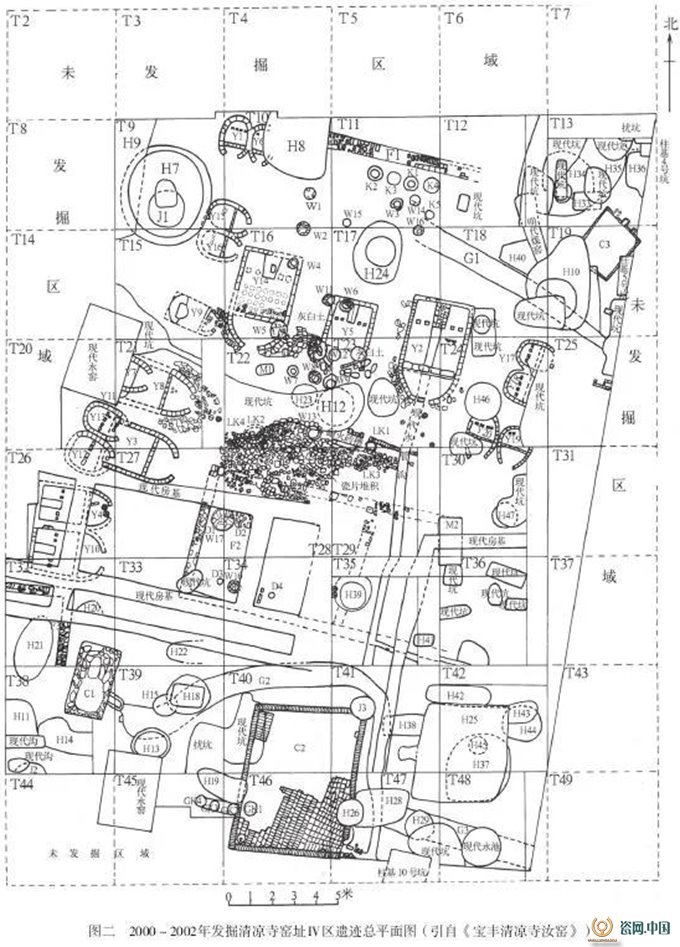

2000年,河南省文物考古研究所依據(jù)勘探線索再次對清涼寺窯址進行了發(fā)掘,發(fā)掘地點位于清涼寺村內(nèi)搬遷走的4戶村民的居址處。經(jīng)過半年多的發(fā)掘,發(fā)現(xiàn)了包含豐富汝官瓷的地層,有的地點天青釉瓷片堆積厚達10~20厘米,出土的瓷片中天青釉汝瓷的數(shù)量占到了99%,據(jù)此判定這個地點就是汝官瓷的燒造區(qū)。隨后在2001、2002年又持續(xù)在汝官瓷燒造區(qū)進行了兩次發(fā)掘。三次發(fā)掘的面積達800余平方米。清理出成組的遺跡,計窯爐20座,作坊3座,儲料用的陶甕17個,過濾池、澄泥池、燒灰池等各1個,水井3眼,灰坑44個,這些遺跡布局有序,疊壓關系清楚,具有密切的關聯(lián)性。(圖二)出土了大量的遺物,僅天青釉汝瓷就達50多萬片。隨后刊發(fā)了此區(qū)的發(fā)掘報告。

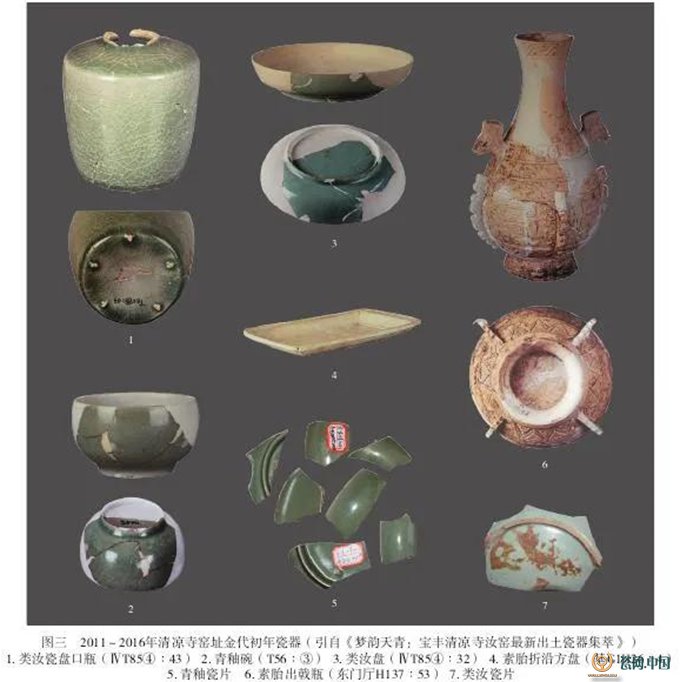

2011~2016年,為建設國家考古遺址公園,河南省文物考古研究院在2000~2002年發(fā)掘區(qū)(第Ⅳ區(qū))的周邊地區(qū)進行了6次較大規(guī)模的發(fā)掘,發(fā)掘面積約3400平方米,遠超以往3年發(fā)掘的面積,揭露出保存較好的窯爐、作坊、建筑基址和灰坑等遺跡,出土了大批遺物。發(fā)掘者對部分成果進行了介紹,出版了圖錄,刊布了簡報。2011年以后發(fā)掘清理的北宋時期的地層并不多,但發(fā)現(xiàn)了金元明時期的地層和遺跡。金代初年的地層出土了一些天青釉和青釉瓷器,釉色以天青色、青綠色為多,另有月白、卵青等,釉面光亮,玻璃質感較強。胎色灰白,質密堅實,燒成溫度略高于天青釉汝瓷,胎體較厚,足部變成玉環(huán)形足,這些器物與宋代地層中出土的天青釉汝瓷有較明顯的不同,被發(fā)掘者稱之為“類汝瓷”。(圖三,1、3、7)還有一些青綠釉器物(發(fā)掘者稱為梅子青釉),(圖三,2、5)以及大批素胎器物,這些素胎器中不乏仿青銅器造型的器物,(圖三,4、6)這些器物與北宋時期的汝窯有承繼關系,但無論從工藝技術,還是器形器類組合看,都發(fā)生了明顯的變化,筆者同意發(fā)掘者的時代判斷,其應為金代初年的遺存。

通過對寶豐清涼寺窯址的考古發(fā)掘,特別是對天青釉汝瓷即汝官瓷燒造區(qū)的發(fā)掘,使我們對汝窯的生產(chǎn)情況有了較為清晰的了解和認識,同時對宋代官窯性質的瓷器生產(chǎn)作坊的組織、管理情況有了新的認知。本文將依據(jù)1987年以來對清涼寺窯址開展的14次考古發(fā)掘所刊發(fā)的簡報、報告和介紹材料,通過研讀考古資料,廓清汝窯的生產(chǎn)面貌,進而對其生產(chǎn)體制的相關問題進行探討。

二、清涼寺窯址考古發(fā)掘資料所體現(xiàn)的汝窯生產(chǎn)狀況

(一)關于汝窯瓷器的生產(chǎn)區(qū)域

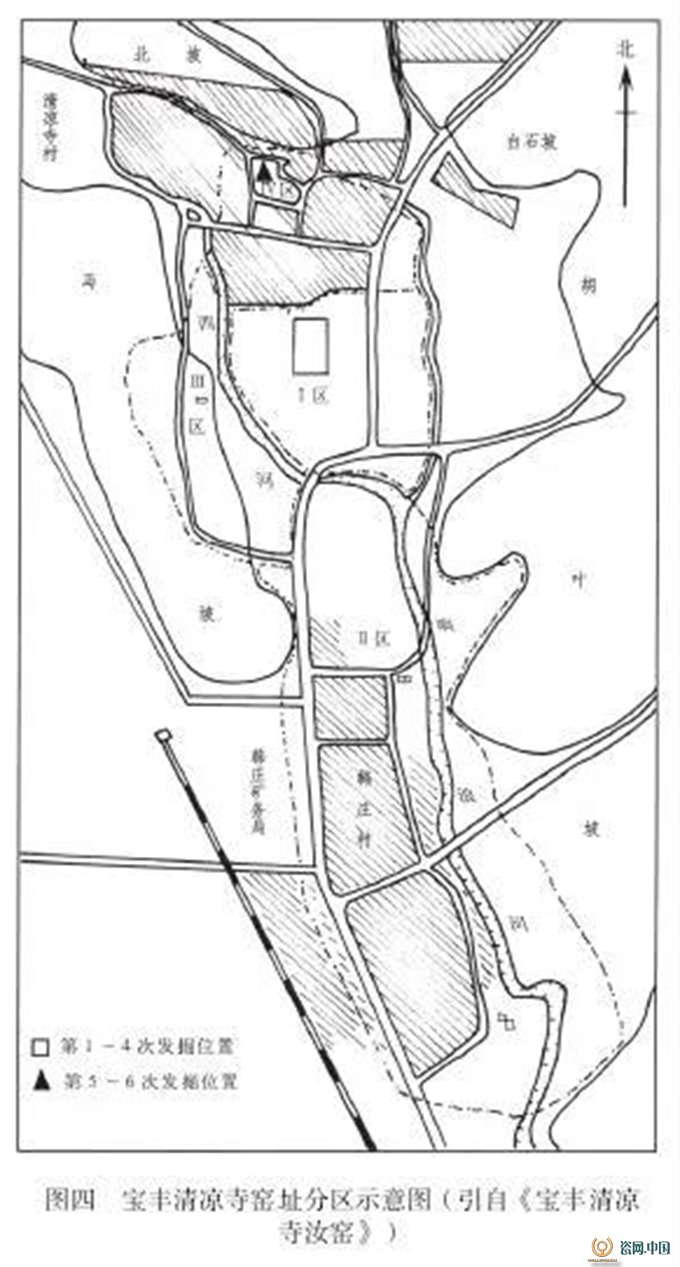

在整合了歷年來的發(fā)掘地點后,發(fā)掘者將清涼寺窯址分為4個發(fā)掘區(qū),其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ區(qū)為一般商品瓷器的生產(chǎn)區(qū),而位于窯址西北部的第Ⅳ區(qū),是集中生產(chǎn)天青釉汝瓷產(chǎn)品的地點,是汝窯的核心燒造區(qū)。(圖四)2000~2002年,對第Ⅳ區(qū)進行了連續(xù)3年的發(fā)掘和調(diào)查,認定天青釉汝瓷生產(chǎn)區(qū)東西長約80米,南北寬約60米,面積約為4800平方米。總體上說,第Ⅳ區(qū)的產(chǎn)品質量最高,具有官作性質,而其他區(qū)則以生產(chǎn)常用的民間用器為主,二者的產(chǎn)品質量存在著顯著的差別。2011~2016年的考古發(fā)掘面積約為3400平方米,經(jīng)過這些發(fā)掘和勘探,發(fā)掘者認為天青釉汝瓷的燒造區(qū)應該大于4800平方米。但筆者認為,真正在宋代制作天青釉瓷器的核心生產(chǎn)區(qū)域可能比原來推測的還略小一些。不過,相比整個清涼寺窯址約30萬平方米的面積(一說117萬平方米),這個區(qū)域還不足窯址面積的1/60。汝官瓷生產(chǎn)區(qū)(Ⅳ區(qū))位于整個窯址地勢較高的西北角,距河流和清涼寺窯址的中心區(qū)都較遠,前三區(qū)都比較接近河流,地勢平緩,Ⅳ區(qū)在地形和地貌上未見有任何生產(chǎn)優(yōu)勢。在清涼寺窯址生產(chǎn)的早期階段,Ⅳ區(qū)并沒有窯業(yè)遺存,在北宋后期才開始出現(xiàn)窯業(yè)堆積。因此,這里作為整個窯區(qū)最高水平產(chǎn)品的生產(chǎn)區(qū)域,或許不是窯業(yè)生產(chǎn)發(fā)展自然形成的結果,而是人為選擇的,帶有脫離大規(guī)模生產(chǎn)區(qū)域,獨立進行生產(chǎn)的意向。同時,在Ⅳ區(qū)T28內(nèi)的瓷片堆積中,天青釉汝瓷的占比達到99%,表明這個區(qū)域曾在某一時間段集中生產(chǎn)天青釉汝瓷,換言之,天青釉汝瓷在集中生產(chǎn)階段是這個區(qū)域的唯一產(chǎn)品。這與清涼寺窯址其他區(qū)域的生產(chǎn)情況有很大的差異。

通過對第IV區(qū)的全面發(fā)掘,我們看到,在這個不大的區(qū)域內(nèi),集中了20多座窯爐,帶有釉缸和轆轤坑的作坊,澄泥池,釉灰窯,以及集中堆放廢品的瓷片堆。在這里發(fā)現(xiàn)了作為一個窯場所應該具有的備料、成型、燒成三大功能的遺跡,可能還包括了成品的儲存和廢品的統(tǒng)一堆放等功能,表現(xiàn)出一種麻雀雖小五臟俱全的生產(chǎn)方式,與其他以商品生產(chǎn)為主要目的的窯場的情況截然不同。因為在一個商品生產(chǎn)高度發(fā)達的瓷器生產(chǎn)區(qū),生產(chǎn)過程會有較高程度的分工,各個功能區(qū)會集中生產(chǎn),它們散布在窯場的各個部分,相距較遠。

(二)關于汝窯產(chǎn)品的特征

根據(jù)傳世汝窯瓷器,可知古代被稱為汝窯的器物是一類精工制作的天青釉瓷器。清涼寺窯址第IV區(qū)生產(chǎn)的產(chǎn)品與傳世汝窯器物相符。根據(jù)第IV區(qū)的發(fā)掘報告,發(fā)掘者將此區(qū)的遺存分為兩個階段:汝窯的初期階段和汝窯成熟期。

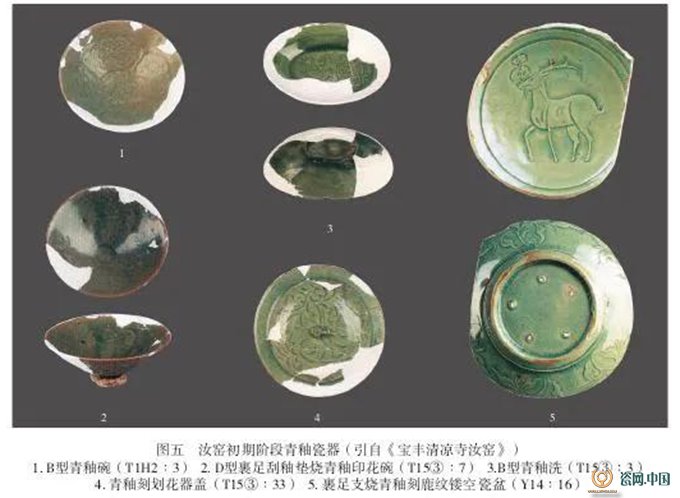

汝窯初期階段的瓷器以青釉瓷為主,還有少量白釉瓷和黑釉瓷,天青釉汝瓷極少。大部分青釉瓷器是北宋后期汝州一帶的民間窯場中常見的器形,與傳世汝窯有較大差別。(圖五)大都帶有刻花、印花和劃花裝飾,大多數(shù)器物采用裹足刮釉,用墊片或墊餅支墊的方法燒制,(見圖五,2)只有少量采用了裹足支燒的方法,但支燒痕跡比較大。(見圖五,5)這表明這時期產(chǎn)品并不單純。這個時期的窯爐共計清理了7座,是一種體量較大的馬蹄形窯爐。根據(jù)發(fā)掘報告,Ⅳ區(qū)發(fā)現(xiàn)的缸坑和轆轤坑并不屬于初期階段,這意味著,在初期階段,這里缺少成型作坊,此區(qū)的生產(chǎn)并未脫離整個大窯場的生產(chǎn)體系。發(fā)掘報告中并未刊布數(shù)量極少的“天青釉汝瓷”標本和白釉瓷、黑釉瓷標本,因此我們難以了解其真實面貌。但在《汝窯與張公巷窯出土瓷器》一書中刊布了一件洗,據(jù)發(fā)掘者介紹,這是Ⅳ區(qū)初期階段唯一的一件“天青釉汝瓷”。(圖六)這件器物在正式報告中并未報告,但是在“第三章《遺跡》”中,提到在Y3火膛靠南側的部分“出土1件淡天青釉裹足洗,殘碎多達18片,經(jīng)拼對基本完整。這件淡天青釉裹足洗雖然手制,其造型、釉色已完全脫離民窯瓷器風格”。在2001年刊布的簡報中介紹了這件器物,描述為“青灰釉”。兩次報告有沖突,表明發(fā)掘者并不能確定其釉色。從這件器物的釉色和制作精致程度等方面看,其與初期階段制作較精致的器物大同小異,而與成熟期的器物差距較大。

從第Ⅳ區(qū)初期階段的產(chǎn)品面貌看,產(chǎn)品總體比較精致,青釉瓷器物大多釉呈色穩(wěn)定,施滿釉,帶有刻、劃、印花裝飾,制作精良。如果認為這個階段的產(chǎn)品就已經(jīng)是汝窯了,則此時汝窯的產(chǎn)品面貌基本與汝州地區(qū)同期的其他窯場的生產(chǎn)面貌相同。如汝州嚴和店窯,北宋后期的產(chǎn)品總體水平可能略遜于清涼寺窯IV區(qū)的產(chǎn)品,但也生產(chǎn)少量與清涼寺汝窯初期階段同樣精美的器物。據(jù)此我們可以得出兩種可能的觀點。第一,清涼寺窯IV區(qū)初期階段的生產(chǎn)面貌并不是貢御用的“汝官窯瓷器”,只是生產(chǎn)發(fā)展到北宋晚期時窯業(yè)擴大,在窯址的北部邊緣地區(qū)出現(xiàn)了新的作坊,或稱為“窯戶”,而且,這個窯戶的生產(chǎn)水平略高于清涼寺窯的其他窯戶。新出現(xiàn)的“極少量”天青釉汝瓷,如果可以排除是發(fā)掘中擾入的晚期遺物,則有可能是新創(chuàng)燒的產(chǎn)品。第二,IV區(qū)初期的窯業(yè)遺存表明,這里新出現(xiàn)的遺存,代表了貢御窯生產(chǎn)的初期階段。其生產(chǎn)的產(chǎn)品脫胎于清涼寺窯其他區(qū)域同時期的產(chǎn)品,但比其他區(qū)域的產(chǎn)品質量更精良,并發(fā)展成為成熟的汝官瓷生產(chǎn)區(qū)。筆者比較傾向于第一種觀點,即IV區(qū)初期階段的遺存并不是貢御用的汝窯,這一點很重要,事關汝窯創(chuàng)制的時間。

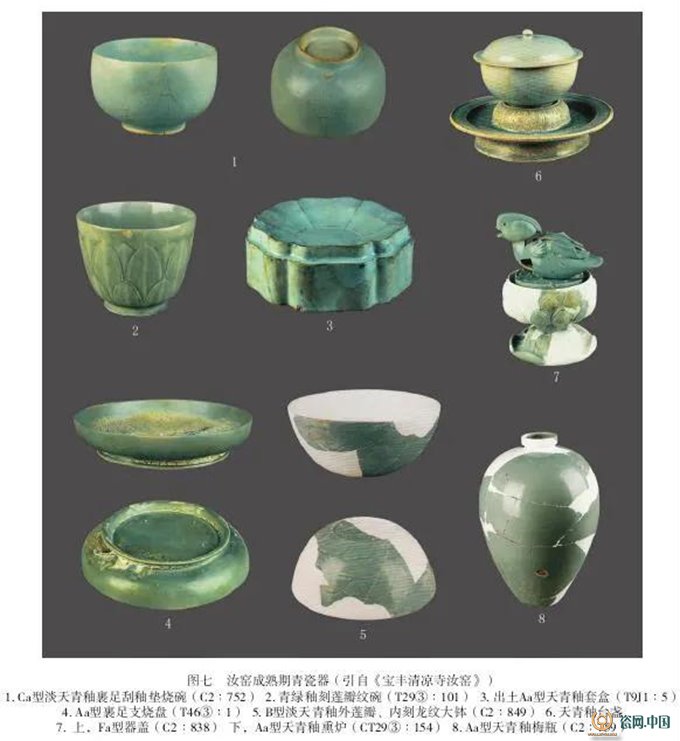

汝窯成熟期的產(chǎn)品面貌發(fā)生了巨大的變化。此期發(fā)掘出土了各類瓷片達50多萬片,其中天青釉汝瓷占99%。器物種類有碗、盤、碟、洗、罍子、梅瓶、器蓋、盆、盞、盞托、缽、壺、熏爐、樽、杯、罐、盒、獅子、麒麟和器座等。(圖七)器物的造型與初期階段及其他窯場的產(chǎn)品相比有明顯的不同,而與清宮舊藏汝瓷有諸多相似之處,如高而外卷的圈足和洗、爐等接近金屬器形態(tài)的器物。器類不僅包括了碗、盤等日用食具,還可見到體現(xiàn)宋人精致生活的茶、酒、花、香器具和瓷塑等陳設用具。釉色以天青、淡天青為主,淡青釉、青綠釉也有一定數(shù)量,略呈乳濁狀。釉質勻凈溫潤,釉層較厚,布滿小塊開片。胎色以灰色和淺灰色為主,也有少量呈灰褐色的,胎質較細。器物的造型都十分規(guī)整,制作精良;以素面器物為多,只有少量的刻、劃花裝飾;多數(shù)器物采用裹足支燒的方法燒制,支釘細小如芝麻(見圖七,4),少量為裹足刮釉墊燒(見圖七,1),但均施滿釉,采用匣缽單燒,表現(xiàn)出制作的精細。

此期的地層中出土了一些模范,包括內(nèi)范和外范,至少說明部分器物是模制成型的。在成熟期較晚的地層中出土了一些素胎器物(圖八),表明從這時開始出現(xiàn)了二次燒成的厚釉工藝,這項技術在青瓷發(fā)展史上非常重要。在北宋官窯尚未被發(fā)現(xiàn)的今天,汝窯的厚釉工藝是這項技術發(fā)明的最早例證之一,對以后的南宋官窯產(chǎn)生了重要影響。這個時期的窯爐是一種體型很小的橢圓形窯爐,窯床面積不足1平方米,共清理了12座,2座1組,報告未對這些窯爐分組,從窯爐的朝向看,至少可以分為4組,最多的一組有6座窯爐。這些窯爐與一號作坊、17個陶甕、澄泥池、轆轤坑構成一個生產(chǎn)體系。這一時期的遺存應該是御用汝窯的典型代表。

通過對汝窯遺址的發(fā)掘,我們終于可以擺脫數(shù)量有限的傳世品的束縛,對汝窯瓷器的面貌獲得更全面的認識。如前所述,發(fā)掘出土的器物中,包括了日用食具,以及茶、酒、花、香器具和瓷塑等陳設用具,改變了傳統(tǒng)上認為汝窯只燒制玩賞、陳設品的看法,豐富了對汝窯器類的認識。有的器物如香爐(見圖七,7)、大缽(見圖七,5)等器型較大,使“汝瓷無大器”的傳統(tǒng)說法遇到了挑戰(zhàn)。與傳世品不同的是,在一些出土器物的表面還有刻花和刻劃花紋飾,尤以蓮瓣紋常見,(見圖七,2)還有一些貼塑裝飾(見圖七,7),這在以釉色取勝的汝窯傳世品中實屬罕見,大大拓寬了人們對汝窯的認識。

(三)汝窯的生產(chǎn)時間

在2000~2002年的發(fā)掘中,汝窯初期的Y3和T42④層中出土了2枚“元豐通寶”,在F2中出土“元祐通寶”錢1枚(鑄于1086~1094年)。如果認定汝窯初期階段已屬于貢御用的汝官瓷,則其燒造時間不會早于該錢鑄造的宋哲宗元祐元年(1086年),這枚錢幣為汝窯初期階段的燒制上限提供了重要依據(jù)。如果認定報告中的成熟期汝窯才屬于貢御用的汝官窯,就大不相同了。在屬于成熟期汝窯的主要遺跡一號作坊(F1)的料泥層的最底部發(fā)現(xiàn)了“元符通寶”和“政和通寶”各1枚,由于料泥層是作坊使用時期的堆積,可以作為作坊的斷代依據(jù)。據(jù)此,成熟期汝窯的燒造時間上限應不早于政和年間(1111~1118年)。汝官瓷的停燒時間不會晚于北宋末年的靖康二年(1127年)。如果汝官窯始燒于政和元年,則其燒制時間充其量只有17年。

從文獻記載出發(fā),將汝窯的燒制時間上限定為政和年間也是比較合理的。北宋時期提到汝窯的文獻有兩個,一是徐兢《宣和奉使高麗圖經(jīng)》卷三十二“陶爐”條:“狻猊出香,亦翡色也,上有蹲獸,下有仰蓮以承之,諸器惟此物最精絕,其余則越州古秘色,汝州新窯器,大概相類。”該書成書于宣和六年(1124年),時距政和年間不過十余年,對比主要盛燒于10世紀的越窯,稱為“汝州新窯器”還是合適的。如果汝窯上溯到神宗元豐年間,相距逾四十年,就稍感不合理了。二是釋惠洪《無學點茶乞詩》,“政和官焙來何處,君后晴窗欣共煮;銀瓶瑟瑟過風雨,漸覺羊腸挽聲度;盞深扣之看浮乳,點茶三昧須饒汝;鷓鴣斑中吸春露,(以下闕文)”。此詩中提到“政和官焙”,指建甌御茶園所制團茶,則詩應成于政和以后,而此時汝窯已是飲茶名器。又惠洪卒于建炎二年(1128年),可見惠洪晚年,正是汝窯最興盛和著名的時期。此外,根據(jù)《宋史·五行志》記載,“(政和)四年,府畿、汝蔡之間,連山大小石皆變?yōu)楝旇В蟹饺閷殠А⑵魍嫔醺?rdquo;,表明政和年間發(fā)現(xiàn)了大規(guī)模的瑪瑙礦。如果按文獻記載,汝窯以瑪瑙入釉為特征,則其出現(xiàn)的時間應晚于政和四年。這樣,到靖康二年截止,汝窯的燒制時間就僅有13年。

在對Ⅳ區(qū)的歷次發(fā)掘中,先后發(fā)現(xiàn)了金元時期的地層和遺存,出土裹足支燒的精美天青釉瓷器(見圖三,3、7),青釉瓷器(見圖三,2、5)和仿青銅禮器的素燒器(見圖三,6),表明北宋滅亡后清涼寺窯址的IV區(qū)和其他窯區(qū)仍然繼續(xù)生產(chǎn),Ⅳ區(qū)的產(chǎn)品延續(xù)了北宋末汝窯的特征,產(chǎn)品依然較精致,這種精品器物的生產(chǎn)至少延續(xù)到金代中期。此后,這里融入整個清涼寺窯,不再生產(chǎn)特殊產(chǎn)品。清涼寺窯在金元時期持續(xù)生產(chǎn)瓷器,產(chǎn)量很大,以刻、印花青瓷為主,后來又大量生產(chǎn)鈞瓷和白地黑花瓷,產(chǎn)品面貌與汝州及其周圍地區(qū)的上百個其他窯場一致,完全成為一個民窯性質的窯場。其生產(chǎn)一直延續(xù)到明代。

清涼寺窯Ⅳ區(qū)在北宋哲宗元祐年間以后開始出現(xiàn)窯業(yè),徽宗政和年間以后到北宋末集中生產(chǎn)天青釉汝瓷,標志著汝窯的出現(xiàn)或成熟。供北宋宮廷御用的天青釉汝瓷的生產(chǎn)應該在靖康之變以后停燒。則真正的汝窯(或曰汝窯的成熟階段)最多只有17年的生產(chǎn)時間。按照2001年刊布簡報的描述和正式報告中的某些闡述,這17年間可能還可以進一步分為兩段。一些重要的技術革新,如模制成型,厚釉工藝以及匣缽的密封等,都在后段出現(xiàn)或流行,表明了其生產(chǎn)技術和工藝的不斷創(chuàng)新與改進。汝窯停燒以后,在清涼寺窯第IV區(qū),在金代前期繼續(xù)生產(chǎn)了一些不同于窯場其他區(qū)域產(chǎn)品的特殊器物,如高質量的天青釉、青釉瓷器和采用厚釉工藝燒制的仿青銅禮器的器物,可能是金代前期與官府某些禮制性活動相關的器物。金代中期以后,Ⅳ區(qū)的產(chǎn)品就與其他三區(qū)清涼寺窯的產(chǎn)品面貌相同了,融入到整個窯場的生產(chǎn)體系當中。

三、相關問題探討

汝官窯燒造區(qū)的發(fā)現(xiàn)與發(fā)掘,使我們對宋代所謂“官窯”或貢御窯的生產(chǎn)方式有了進一步認識和開展進一步討論的基礎。

(一)北宋時期從官營手工業(yè)向政府采購制度的嬗變

北宋時期,特別是北宋神宗朝以前的官營手工業(yè)是十分發(fā)達的,比如在汴京就有專管營造和制作各種器用的“汴京八作司”。《宋會要輯稿》職官三○之七載:“東西八作司,舊分兩使,止一司……其八作曰泥作、赤白作……又有廣偹指揮主城之事,總二十一作,曰大木作、鋸匠作……青窯作、窟子作,二坊領雜役廣偹四指揮,工匠三指揮。”此外還有專門生產(chǎn)兵器的斬馬刀局,將作院和文思院下也都轄有不同的造作。這些官府的造作機構既自己從事生產(chǎn),同時還向其他地點的作坊派出監(jiān)工。因此,官作的生產(chǎn)地點并不全在京城,而是分布在各地。北宋前期,這種官方掌控的手工業(yè)作坊數(shù)量很多,產(chǎn)品基本覆蓋了皇家和官府的各種需求,當然也包括了瓷器。官方掌控的制瓷手工業(yè)作坊就應該是所謂的“官窯”。

這種官府包攬全部所需產(chǎn)品的生產(chǎn)方式從北宋中期開始出現(xiàn)變化。如王安石變法后,推行“和買”“和雇”政策,八作司所屬的部分造作就廢罷了。其原先生產(chǎn)的器物,尤其是陶瓷器的供應,應該有兩種可能。第一,由官府定貨的貢窯生產(chǎn),或官府“置場”進行專門生產(chǎn),窯場制出產(chǎn)品后,官府派人揀選,窯工可得到工錢,這也是下文將要討論的汝窯的生產(chǎn)方式。第二,由地方政府所掌控的一些地方官窯生產(chǎn)。

關于宋代官營手工業(yè)的變化過程,應該特別關注以下幾點。

首先,我們應該明確的是,這些“官窯”的產(chǎn)品是供皇室和官府使用的。通過文獻梳理,我們知道,宋朝的財政支出項目主要有:①軍費,②皇室和管理的支費,③祭祀、歲幣,④興學、農(nóng)田水利,⑤官工商業(yè)及公共工程支費,⑥蠲放、賑濟。宋朝政府的這些支出在北宋前期不斷擴大,包括各種營建和各種手工業(yè)品,以及兵器的制作,這使政府的財政負擔不斷加大。同時,政府的需求也有更加接近市場的訴求。“隨著商品經(jīng)濟的發(fā)展,城市經(jīng)濟文化的繁榮,內(nèi)廷人員的增加,以及財政體制的變革,原有的內(nèi)廷供送系統(tǒng)已不能滿足宮內(nèi)的即時需要,使得宮廷對市場的需求極為迫切,與市場的聯(lián)系更加廣泛。”換言之,官手工業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品并不能完全滿足官府和宮廷的需求,越來越多的產(chǎn)品需要從市場上購買。政府負擔的加重催生了北宋時期的兩次改革——“慶歷新政”和“王安石變法”。就北宋來說,重要的轉變發(fā)生在神宗時期,從此時起,政府的貨幣收入超過了實物收入。政府的支出也更多的以征斂、強制購買轉向市場購買。

其次,除官營手工業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品以外的宮廷和官府用品,是宋朝政府通過購買方式獲取的。《續(xù)資治通鑒長編》記載了仁宗時帶有強制特征的購買方式“科率”:“凡中都歲用百貨,三司視庫務所積豐約下其數(shù)諸路,諸路度風土所宜及民產(chǎn)厚薄而率買,謂之科率。諸路用度非素蓄者,亦科率于民。然擁有緩急,物有輕重,故上方所須,輕者反重,賤者反貴,而民有受其弊者。”這種制度的弊端十分明顯,但科率基本上屬于市場交換行為。

這種制度從神宗時開始發(fā)生變化,也是王安石變法所采取的克服“冗費”的一項新政。王安石變法期間,通過“市易務”實行的承包經(jīng)營,更多的物資通過購買,甚至是在京購買獲得。《宋會要輯稿》食貨三八之一記載:“(熙寧五年十二月)詔罷諸路上供科買,以提舉在京市易務言:上供薦席、黃蘆之類六十色,凡系百余州供送,不勝科擾。乞計錢數(shù),從本務招人承攬,以便民也。”這次改革代表了購買方式的轉變,即從強制性征購,變?yōu)橹脠鍪召徎虺邪召彙?/span>

在京師的購買執(zhí)行機構是雜買務、內(nèi)東門供奉司等。雜買務的前身是市買司,負責官府各種供給的購買。內(nèi)東門供奉司是入內(nèi)內(nèi)侍省的下屬機構,負責供給宮廷的需求,“凡寶貨名物,貢獻品數(shù),市易件值,咸宣索于有司,受而納于禁中,凡禁中需索、修造、筵設,皆先期排辦”。購買的方式可能是“承包購買”。即中央政府以“詔敕”“指揮”等形式下達購買任務或組織生產(chǎn),選官專門負責購買,比市價高,可以提前支錢(詳后述)。

(二)汝窯是發(fā)達民窯中成長起來的貢窯

誠如上文所述,從宋神宗開始的由官府出錢,向某一類產(chǎn)品生產(chǎn)地區(qū)或特定作坊定制產(chǎn)品的方式,即《續(xù)資治通鑒長編》所說的“令本州選官于出產(chǎn)要便處置場,作料次請”(詳后)。汝窯正是在北宋后期王安石變法中政府的供送體系發(fā)生變化后,在接近都城的汝州境內(nèi)的寶豐清涼寺窯,依托此前制瓷的技術優(yōu)勢,以承包購買的方式建立起來的一個供應宮廷和官府用瓷的窯場。

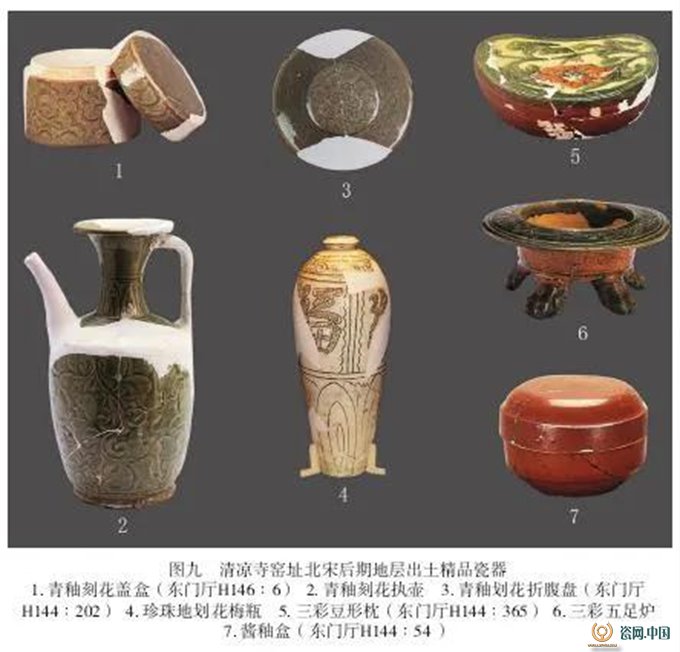

通過考古發(fā)掘,證明清涼寺窯址從北宋初就開始燒造,北宋中期有了快速的發(fā)展,北宋中后期成為河南中西部地區(qū)生產(chǎn)水平最高的窯場之一,北宋晚期生產(chǎn)了精美的青釉刻劃花瓷器(圖九,1~3),珍珠地劃花瓷(圖九,4),低溫黃綠釉瓷(圖九,5、6),黑釉、黑釉凸線紋器物和醬釉瓷(圖九,7)等當時最高端的精品瓷器。特別是青瓷的生產(chǎn)水平在當時的汝州是首屈一指的。高超的生產(chǎn)水平,加之接近都城的地理位置,汝窯被官府選作貢窯。

(三)針對汝窯的政府采購可能采用了“承包購買”的制度

《續(xù)資治通鑒長編》卷五一六“元符二年九月辛巳”條記:“詔:諸供官之物,轉運司豫先相度計置錢,令本州選官于出產(chǎn)要便處置場,作料次請,比市價量添錢和買。并許先一年召保請錢,認數(shù)中賣。如輒拋降下縣收買,及制造物色者,并以違制論,不易去官赦降原減。”根據(jù)這條記載,承包購買由轉運司和下屬各州選出專人負責,在生產(chǎn)水平較高的地點,即“于出產(chǎn)要便處”進行生產(chǎn)。即由專人負責(令本州選官),有組織(置場)、有計劃和預算(豫先相度計置錢),并給與一定的研制、生產(chǎn)周期(并許先一年招保請錢),專門生產(chǎn)官府采購的器物。這種制度大約始于神宗時期,被認為是一種良法,在哲宗時嚴格推廣應用,并在北宋晚期直到南宋時期一直施行。

從考古發(fā)掘的情況可以看到,清涼寺窯在被選為政府定向采購瓷器的貢御窯以后,專門燒造貢瓷的區(qū)域,從面積達三十萬平方米的主窯場中分出,形成一處面積很小,但備料、制坯、燒制等各生產(chǎn)工序相對集中的窯區(qū),精工生產(chǎn)貢御瓷。在其生產(chǎn)的成熟期,產(chǎn)品相當單一,只生產(chǎn)精工制作的天青釉瓷器,表明這個小區(qū)域的生產(chǎn)目的已完全不同于清涼寺窯以商品生產(chǎn)為目的的其他窯區(qū)。

(四)汝窯貢御制度的具體方式

從文獻上我們并不知汝窯由官府置場,成為專門生產(chǎn)官用瓷器作坊的具體的管理形式,但從文獻和考古材料可見,其產(chǎn)品應有部分是供宮廷使用的,具體的管理方式是由官府派人挑選出優(yōu)質合格的產(chǎn)品以供官用或宮廷用。有關汝窯的一條重要的文獻記載是南宋人周煇的《清波雜志》卷五“定器”條:“又汝窯,宮中禁燒,內(nèi)有瑪瑙末為油,唯供御揀退方許出賣,近尤難得。”這段記載是論汝窯者最常引用的文獻,以上所錄為通常的標點。然這段記載中卻有多處使人不解或明顯訛舛之處。經(jīng)過校訂后或為:“又汝窯(為)宮禁中燒(者),內(nèi)有瑪瑙末為油,唯供(典或奉)御檢退,方許出賣,近尤難得。”這說明汝窯是一種官府定燒,并且是貢御用的產(chǎn)品。根據(jù)宋史記載,典御使或奉御使是監(jiān)掌供奉天子玉食、醫(yī)藥、服御等的“六尚局”的長官。則典御使或奉御使親臨揀選,表明汝窯是供宮廷使用的,至少有一部分是供六尚局使用的。

在典御使或奉御使撿選合格、優(yōu)質的器物后,剩余的產(chǎn)品還可以出售。因此,南宋初年,當宮中所用汝瓷經(jīng)宋金戰(zhàn)爭而損毀殆盡時,權臣張俊還可以向高宗皇帝進獻十余件精美的汝瓷。此外,從前引釋惠洪的《無學點茶乞詩》亦可見,汝窯的茶器是當時文人雅士們所喜愛的茶具,與建窯鷓鴣斑盞、景德鎮(zhèn)青白瓷盞同為民間所好,并非為皇家所壟斷。在發(fā)掘區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的瓷片堆積內(nèi)主要是廢品和窯具,沒有發(fā)現(xiàn)南宋官窯遺址和景德鎮(zhèn)明御器廠遺址中專門用于掩埋次品的瓷片坑,證明質量較差的次品并未留存在窯場里,而是出售到了民間。

(作者:秦大樹 北京大學考古文博學院;原文刊于《華夏考古》2020年第3期 此處省略注釋,完整版請點擊左下方“閱讀原文”)