徐文鵬1 崔劍鋒2 秦大樹2 江建新3 鄒福安3

(1.伊利諾伊大學芝加哥分校 2.北京大學考古文博學院 3.景德鎮陶瓷考古研究所)

內容提要:在使用 ED-XRF(能量色散 X 熒光光譜儀)對景德鎮落馬橋紅光瓷廠窯址考古發掘出土的 121 件元代白瓷(青白瓷、卵白瓷和灰青瓷)標本進行胎、釉成分分析后可知,卵白瓷和青白瓷的釉色差別主要是因釉中主要助熔劑(Ka、Ca、Na)配比量不同所致,卵白瓷的燒成主要是由于釉料配方中出現了 Na2O 含量較高的配料,而灰青瓷的外觀則主要是由于胎中 Fe 和 Ti 等雜質含量非常高。分析結果還表明,景德鎮元代白瓷的胎、釉化學組成存在一定的時代變化規律:南宋末元初,窯場仍部分沿用南宋時期的鈣釉配方,生產較為精細的青白瓷,同時也用新的堿鈣釉配方生產質量稍差的青白瓷和灰青瓷;元代早期,南宋時期的配釉技術已完全被新出現的堿鈣釉所取代,生產釉面較乳濁的青白瓷和灰青瓷;元代中期開始使用一種高 Na2O 含量的原料,創燒了卵白瓷,這可能與貢御和接受官府訂燒有關;元代晚期,卵白瓷的燒制技術在不斷摸索中日漸成熟,釉料配比已十分穩定;元末,落馬橋窯場遭到戰爭的嚴重破壞,釉料配方波動很大,制瓷技術非常不穩定。綜觀有元一代,無論是卵白瓷、青白瓷還是灰青瓷,可能都采用了“天然二元配方”,即使用了伴生有瓷石礦物的高嶺土礦(或伴生高嶺土的瓷石礦)。落馬橋窯場在元代中晚期生產的卵白瓷,可能是采用了伴生有少量高嶺土的高Na2O 含量的瓷石礦(高嶺土礦),即文獻所提的“御土”。

關鍵詞:景德鎮 元代白瓷 成分分析 二元配方 御土

一、前言

元代景德鎮地區制瓷業十分繁榮,產品種類豐富,不僅繼承和發展了宋代青白瓷,還創燒了卵白瓷、釉里紅、青花瓷和藍釉瓷等新產品,并逐漸成為全國制瓷中心。本文研究的元代“白瓷”主要是指青白瓷和卵白瓷兩種[1]。青白瓷是景德鎮窯早期的代表性產品,至遲從五代時期開始創燒[2],因其釉色介于青白之間,青中有白、白中泛青,故被稱之為青白瓷;到了元代,景德鎮地區青白瓷生產逐漸走向衰落,產品質量較宋代稍遜,釉略乳濁[3]。卵白瓷則是元代景德鎮創燒的一種新產品,其釉面失透,釉色呈近似鵝蛋的卵白色,故稱卵白瓷;又因《格古要論》“古饒器”條中提到“元朝燒小足印花者,內有樞府字者高”[4],且傳世和考古出土的卵白瓷中內多印有“樞”、“府”二字,因此這類瓷器亦常被稱為“樞府瓷”[5]。這類印有銘款或龍紋的卵白瓷,學者們多認為是被用來貢御和供官府使用[6]。卵白瓷和青白瓷的釉色較為相近,易被混淆,二者觀感最大之差別在于青白瓷釉透明度較高而卵白瓷釉呈失透狀[7]。

從胎釉成分來看,景德鎮白瓷在元代也經歷了重要變革。目前學界一般認為,景德鎮窯場在元代開始采用瓷石加高嶺土(即麻倉土)的二元配方,改善了瓷器性能,提高了成品率,進而促進了元代景德鎮制瓷業的繁榮[8]。元代白瓷另一主要變革是在配釉中大大減少釉灰的用量,從而使得釉中CaO含量顯著降低,而K2O和Na2O的含量則相應增加,從而使得釉在高溫時粘度增大,釉層變厚[9]。盡管如此,我們對元代景德鎮白瓷胎釉的化學組成變化規律了解仍不深入,多將元代視為一個整體,很少注意到青白瓷和卵白瓷的胎釉配方在元代隨時間變化的規律。雖然有關元代景德鎮青白瓷和卵白瓷年代研究的著作頗豐[10],但仍缺乏一個更加細致可靠的年代框架。

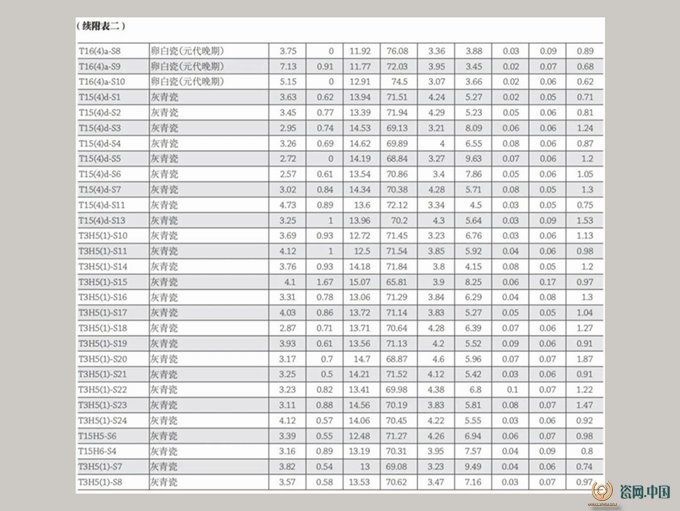

2012年11月至2014年10月,景德鎮陶瓷考古研究所、北京大學考古文博學院和江西省文物考古研究所組成聯合考古隊對景德鎮落馬橋紅光瓷廠窯址進行了考古發掘,發現了南宋、元代和明清時期的窯業堆積,其中元代堆積十分豐富,疊壓打破關系明確,為深入探討景德鎮元代瓷器的發展脈絡提供了考古學依據。經初步研究,景德鎮落馬橋窯址的元代制瓷業可以分為五期:南宋末元初、元代早期、元代中期、元代晚期和元末明初,各期品種統計情況可參見〔圖一〕。在分期研究的基礎上,我們根據品種和時代的不同,各選取一定數量的樣品進行胎釉成分分析,試圖了解不同品種瓷器的成分差異,以及元代景德鎮制瓷技術的變化發展規律。

二、實驗樣品和分析方法

本文所用樣品共121件,全部來自景德鎮落馬橋紅光瓷廠窯址元代地層堆積(4個探方的10個地層單位)。品種包括青白瓷、卵白瓷和灰青瓷三種,樣品數量分別為49件、46件和26件。根據胎釉狀況和時代的差異,青白瓷又分為三類:南宋末元初青白瓷11件,如〔圖二〕,元初至元晚期青白瓷14件,如〔圖三〕,元末明初青白瓷24件,如〔圖四〕;卵白瓷也細分為兩小類:元代中期卵白瓷13件,如〔圖五〕,元代晚期卵白瓷33件,如〔圖六〕。灰青瓷從元初至元晚期并無任何變化,因此統歸為一類如〔圖七〕。

圖二 青白瓷 南宋末元初(左)

圖三 青白瓷 元初至元晚期(右)

圖四 青白瓷 元末明初(左)

圖五 卵白瓷 元代中期(右)

圖六 卵白瓷 元代晚期(左)

圖七 青灰瓷(右)

我們采用ED-XRF(能量色散X熒光光譜儀)對全部121件樣品的胎、釉進行無損分析。所用儀器型號為日本堀場制作所(Horiba Inc.)生產的XGT-7000型X熒光顯微鏡。分析條件:X入射線光斑直徑:1.2mm;X光管管電壓:30kV;X光管管電流:0.029mA;數據采集時間:120s。解譜方法為單標樣基本參數法(所用標樣為美國康寧玻璃博物館的Corning-B玻璃標樣)。

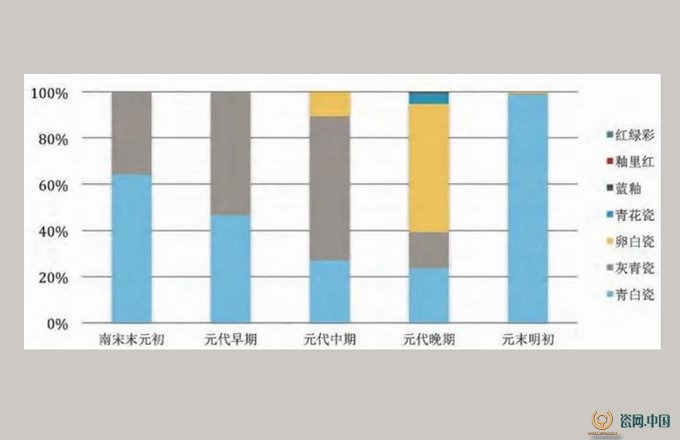

測試時我們分別對玻璃標樣Corning-D和土壤標樣(GSS5)1200℃燒結物進行了測試,以分析其結果的可靠性,檢測結果及與標準值的對比參見[表一]。從[表一]的對比結果可以看出,測量的精確度完全可以滿足陶瓷胎釉的測試要求。

[表一]玻璃標樣Corning-D和土壤標樣(GSS5)1200℃燒結物的實驗測試值與標準值

注:GSS5 標準值由原標準值減去燒失量后計算得到

三、分析結果

1.胎

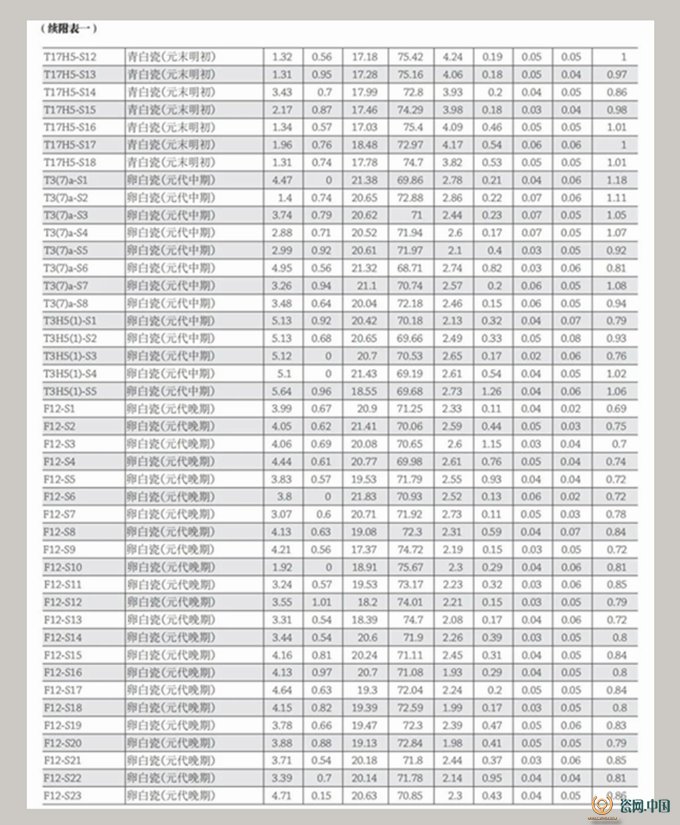

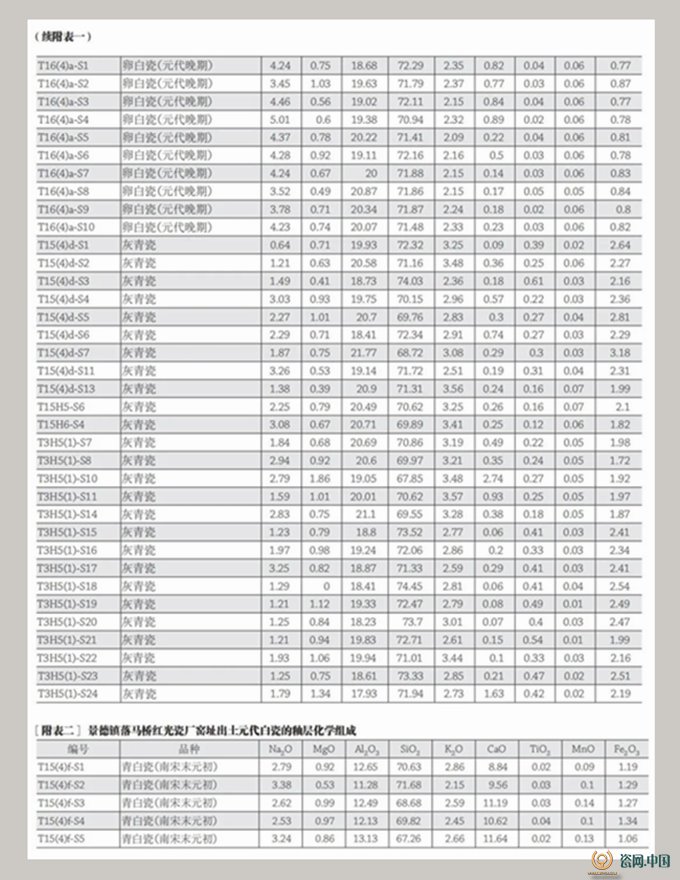

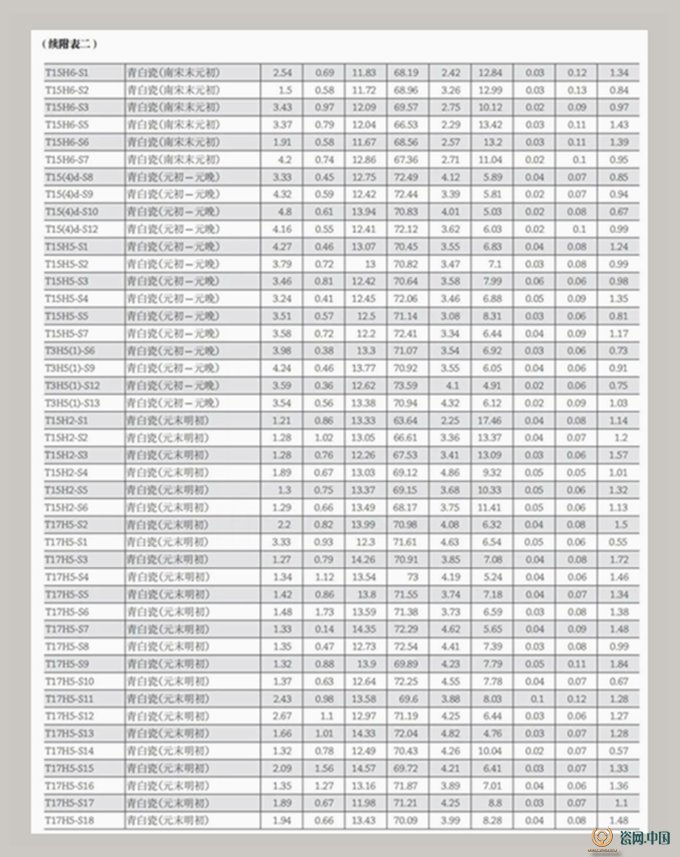

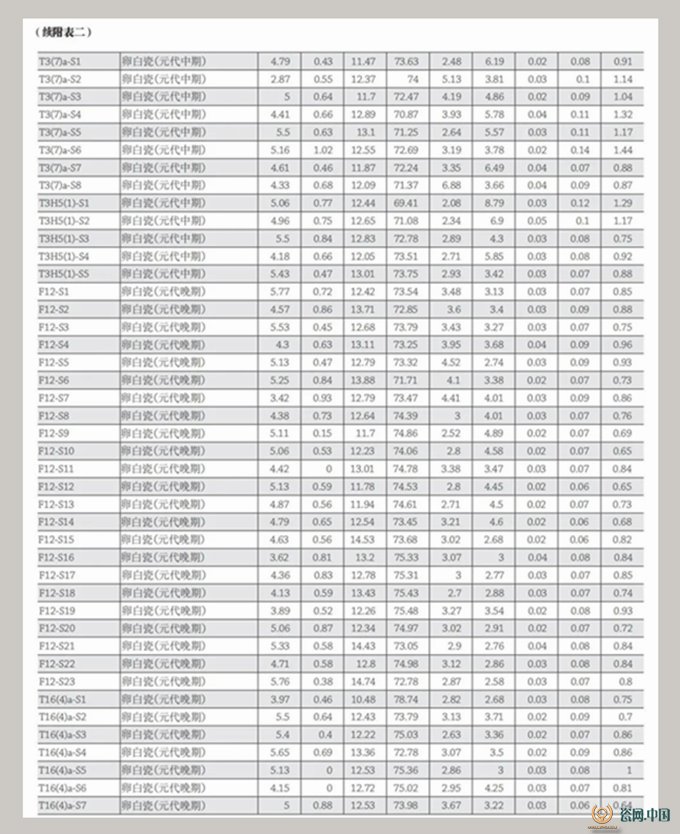

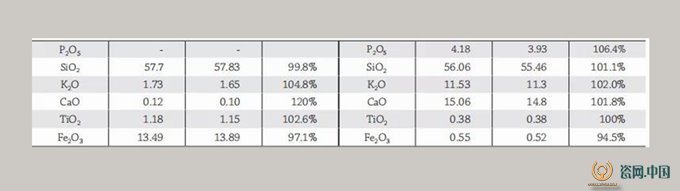

景德鎮落馬橋紅光瓷廠窯址出土的121件元代白瓷樣品胎的分析結果參見[附表一]。胎中主要與微量元素均值和標準差參見[表二]。

[表二] 六類瓷胎樣品的主次量元素百分比含量的均值和標準差

2.釉

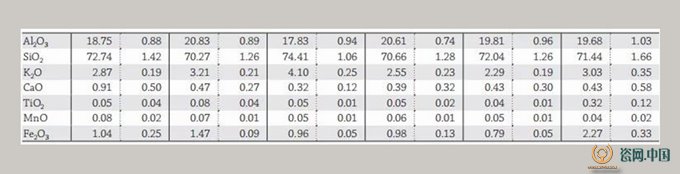

景德鎮落馬橋紅光瓷廠窯址出土的121件元代白瓷樣品釉的分析結果參見[附表二]。釉中主要與次要微量元素均值和標準差參見[表三]。

[表三]六類瓷釉樣品的主次量元素百分比含量的均值和標準

四·結果討論

(一)品種區分

本次檢測所用的元代白瓷樣品,按照胎質、釉色及釉的狀況,可分為三類,即青白瓷、卵白瓷和灰青瓷。從成分分析結果來看,三者存在著顯著的差異。

1.青白瓷和卵白瓷

從肉眼觀察來看,景德鎮落馬橋紅光瓷廠窯址出土卵白瓷胎質細膩、胎體較厚,釉面光潤、失透,釉色白中微泛青,如〔圖五、圖六〕。青白瓷雖然可以分為三小類,但整體上胎質較細膩、胎體輕薄,釉面光亮,玻璃感較強,常見開片,積釉處多泛青,如〔圖二、圖三、圖四〕。

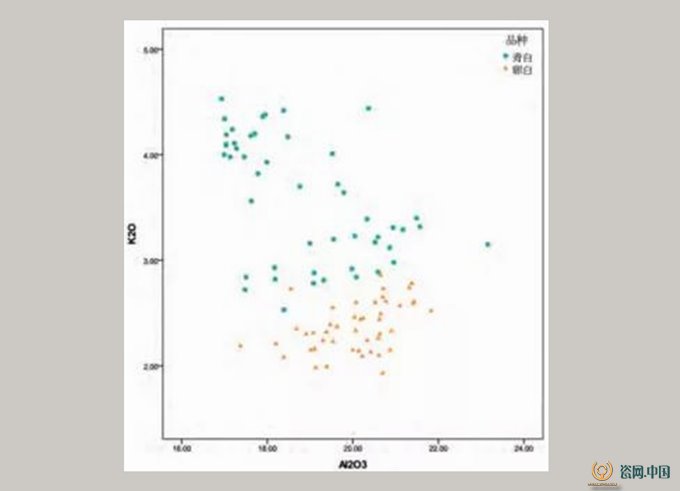

從成分分析結果來看,青白瓷和卵白瓷的胎、釉化學組成(Ka、Na、Ca等氧化物的含量)有明顯的差別。從胎的分析結果來看〔圖八、圖九〕,卵白瓷胎中K2O含量(均值為2.37%)較青白瓷(均值為3.57%)顯著偏低,T檢驗顯示,1.2%的均值差別表明卵白瓷和青白瓷胎中K2O含量差別極其顯著

(t=-13.365,p<0.005);而卵白瓷胎中Na2O含量(均值為3.97%)較青白瓷(均值為2.27%)偏高,T檢驗顯示,1.7%的均值差別表明卵白瓷和青白瓷胎中Na2O含量差別顯著(t=9.799,p=0.063)。

圖八 青白瓷和卵白瓷胎體Al2O3-K2O含量散點圖

圖九 青白瓷和卵白瓷胎體A2O3-N2O含量散點圖

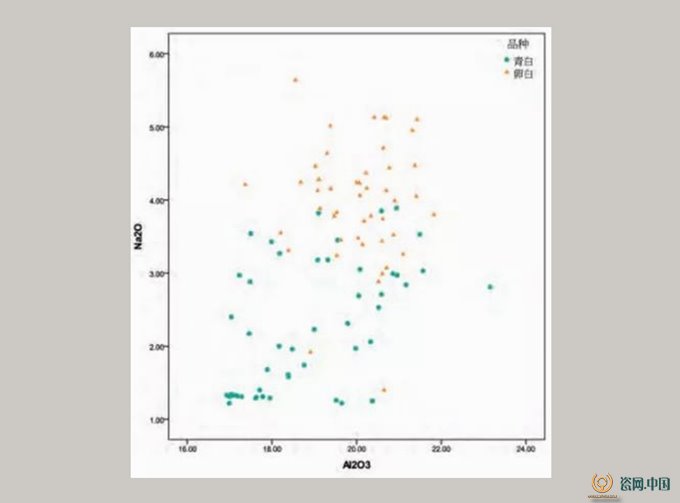

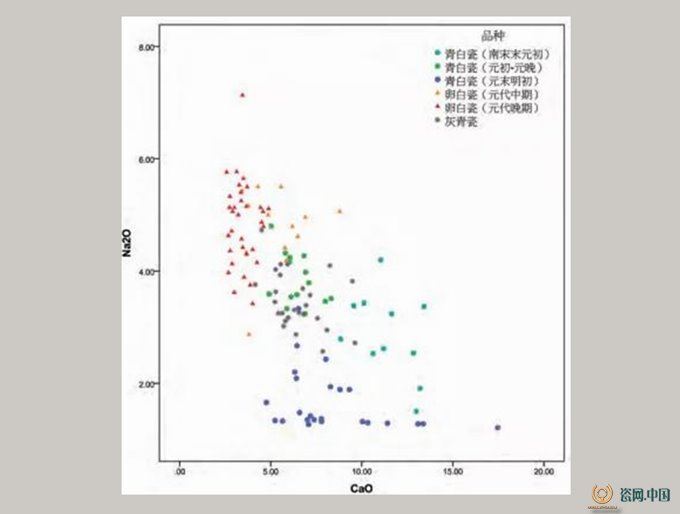

從釉的分析結果來看〔圖十、圖十一〕,卵白釉的化學成分含量分布相對集中,而青白釉則較為分散。卵白釉CaO含量較低,其均值為4.0%,而且變化異常的小,基本在2.5%-5%這個很小的范圍內波動;而青白釉CaO含量較高,其均值為8.53%,且在5%-15%這個較大的區間內波動;T檢驗顯示,4.53%的均值差別表明卵白瓷和青白瓷釉中CaO含量差別極其顯著

(t=-10.068,p<0.005)。卵白釉Na2O含量(均值為4.82%)遠高于青白釉(均值為2.56%),T檢驗顯示,2.26%的均值差別表明卵白瓷和青白瓷釉中Na2O含量差別極其顯著(t=11.829,p<0.005)。而卵白釉K2O含量(均值為3.29%)僅比青白釉(均值為3.61%)略低,T檢驗顯示,0.32%的均值差別表明卵白瓷和青白瓷釉中K2O含量基本沒有差別(t=-2.032,p=0.794)。

圖十青白瓷和卵白瓷釉層CaO-Na2O含量散點圖

圖十一 青白瓷和卵白瓷釉層CaO-K2O含量散點圖

以上分析結果表明,卵白瓷和青白瓷的差別主要是由釉中三類主要助熔劑的含量不同所致,這與以往學者的認識基本相同[11],即卵白瓷釉中鉀、鈉等堿金屬氧化物的含量接近甚至超過鈣、鎂等堿土金屬氧化物的含量,使得釉的化學組成變為堿鈣釉或者鈣堿釉。不過以往學者更多注意到卵白釉中K2O含量的提高,而往往忽略了Na2O的作用。我們此次的分析結果顯示,景德鎮落馬橋紅光瓷廠窯址出土的元代白瓷釉中K2O含量比較穩定,T檢驗顯示卵白釉與青白釉中K2O的含量并無明顯差別。因此,卵白釉的燒造主要是由于釉料配方中Na2O含量較高。Na2O的助熔能力較CaO強,可在較低溫度下燒成釉;同時Na2O釉的熔融范圍較寬,但高溫粘度較鈣釉大,流動能力不如鈣釉,因此使得釉燒成后呈現失透狀態[12]。

青白釉中CaO作為主要助熔劑,是典型的堿鈣釉或者是鈣釉。鈣釉的特點是熔融范圍窄,易流釉,但較易熔透,所燒出的釉層玻璃質感較強,同時釉中微量的鐵使得釉略泛青色。值得注意的是,部分青白釉中Na2O的含量接近甚至超過卵白釉,這表明Na2O可能來自含有這類氧化物較高的釉果或者釉石中,由于天然礦物中的化學組成并不是穩定均一的,使得釉中Na2O的含量波動很大。

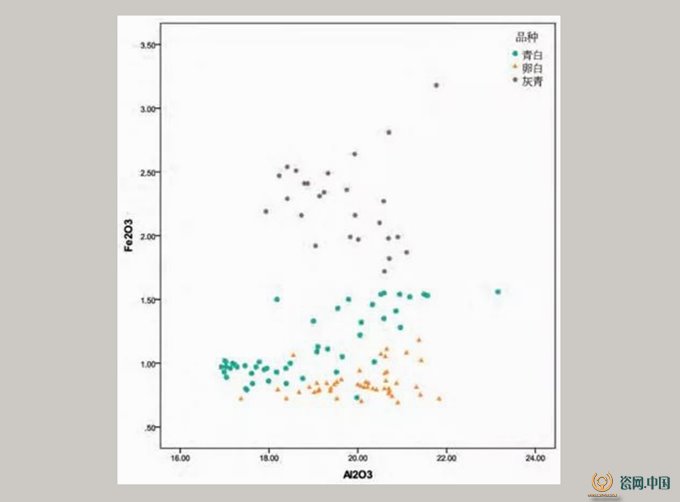

2.灰青瓷

在元代,景德鎮落馬橋紅光瓷廠窯址還生產一種質量較差的灰青瓷,這類瓷器之前很少引起學界的關注。從肉眼觀察來看,灰青瓷為灰白胎,胎質較粗、胎體較厚,釉層較薄,釉面略微乳濁,多布滿細碎開片。

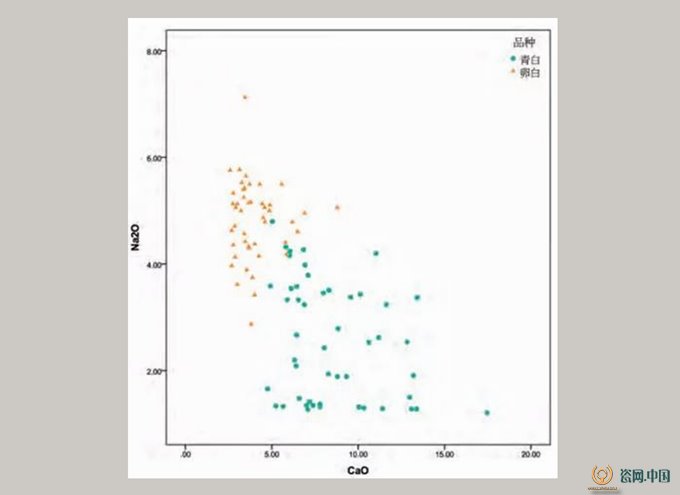

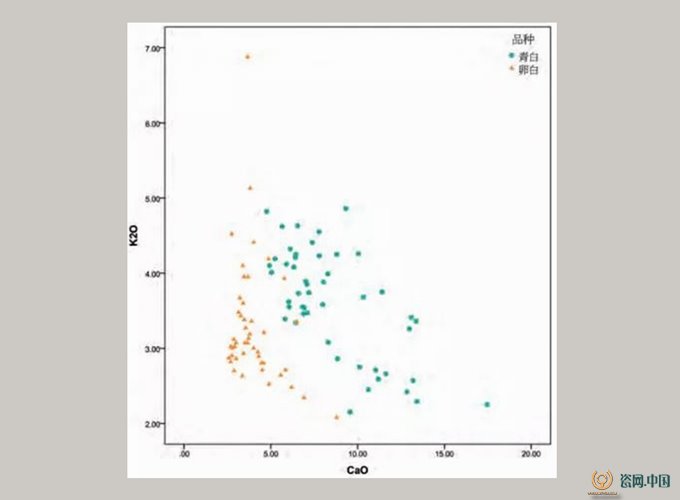

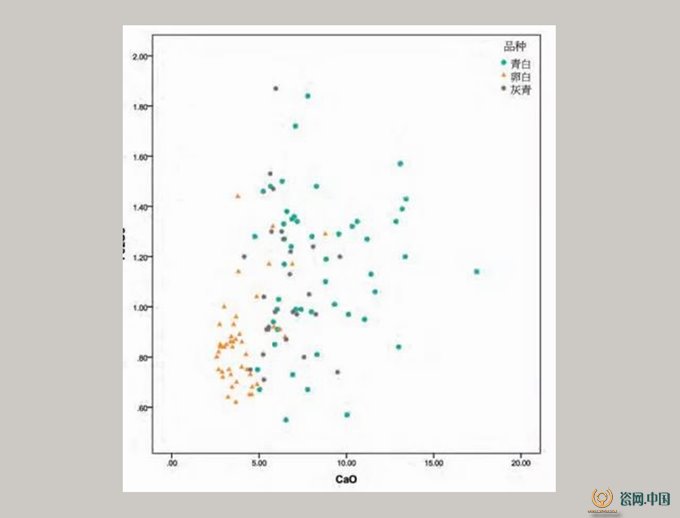

從成分分析結果來看,灰青瓷釉的成分與元初至元晚期的青白瓷成分基本一致,很難進行區分〔圖十二、十三〕。雖然灰青瓷中釉中Fe2O3含量波動范圍較大,但與青白釉中Fe2O3的含量并無太大差異〔圖十四〕,所以在燒成條件一致的情況下,灰青瓷釉的顏色和透明度都應該與元初至元代晚期青白瓷接近。

圖十二 各品種瓷器釉層CaO-Na2O含量散點圖

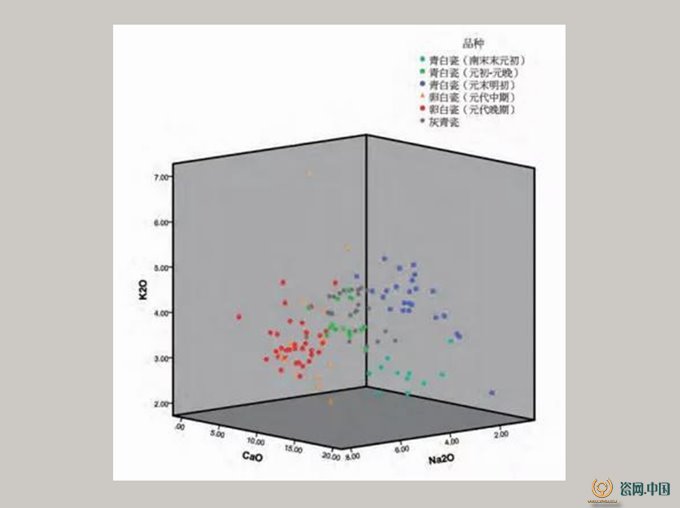

圖十三 各品種瓷器釉層CaO-K2O-Na2O含量三元散點圖

圖十四 三類瓷釉層CaO-Fe2O3含量散點圖

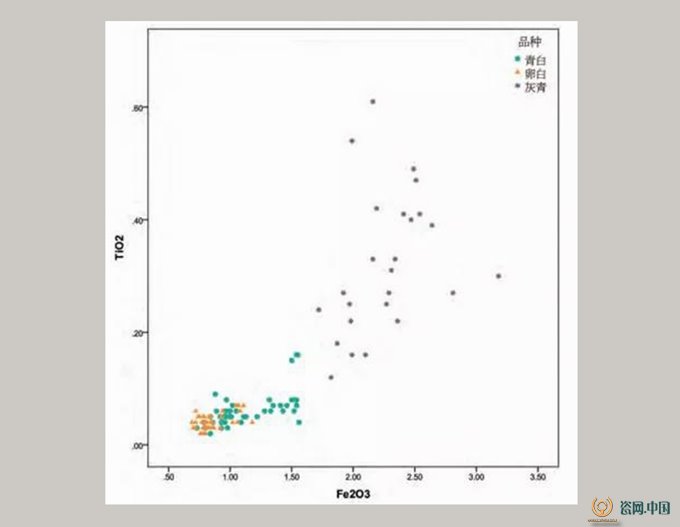

灰青瓷之所以呈灰青色,與其釉本身的配方關系并不大,而造成這種顏色的主要原因是這類瓷器胎體粗糙,胎中雜質較多。從成分分析結果可以看出,灰青瓷胎中Fe和Ti等雜質含量非常高〔圖十五、十六〕,這就使得胎體燒成后顏色變深。同時由于該類瓷器釉層較薄且透明度較好,所以看上去 整體呈灰青色。

圖十五 三類瓷胎體Al2O3-Fe2O3含量散點圖

圖十六 三類瓷胎體Fe2O3-TiO2含量散點圖

(二)胎、釉配方的演變

〔圖十二、圖十三〕是按時代和品種劃分的Na2O-CaO含量的散點圖以及Na2O-K2O-CaO含量的三元散點圖。從分析結果來看,景德鎮落馬橋紅光瓷廠窯址出土的元代白瓷胎、釉的化學組成隨著時代表現出一定的變化規律,以下我們根據考古分期對不同時期的元代白瓷的胎釉配方加以總結。

1. 南宋末元初至元代早期

景德鎮落馬橋紅光瓷廠窯址出土的南宋末元初青白瓷部分胎質細膩、胎體輕薄,釉面光亮、玻璃感很強,仍延續了景德鎮南宋時期青白瓷的特征。從分析結果來看,這種青白瓷釉的化學組成與元代其他時期明顯不同,釉中CaO含量顯著偏高,均值為11.41%,表明釉灰的用量相對很高。這種灰料的使用量與五代至南宋時期景德鎮青白瓷生產的灰料用量是基本相同的[13]。此外,該時期青白瓷釉中K2O含量是元代所有時期最低的,含量僅為2%-3%,這也與五代至南宋景德鎮青白瓷的釉料成分非常接近[14]。由此來看,落馬橋窯址在南宋末元初仍然部分沿用了宋代青白瓷的燒造技術。

與此同時,落馬橋窯場在元初開始生產一種質量較差的青白瓷,其特征為胎質較細、胎體略厚,釉面略失透。從成分分析結果來看,這種青白瓷的釉料配比技術較南宋風格青白瓷有了顯著變化,表現在釉中CaO的含量大幅度降低,均值僅為6.45%,而K2O和Na2O含量則相應提高到了3.65%和3.84%左右。由此可知,陶工們在配釉的過程中,將釉灰的用量降低至南宋風格青白瓷的50%-80%左右,而相應提高了釉石(果)的加入量,從而使得這類新出現的青白瓷的釉料配比更接近堿鈣釉的水平。釉中堿性氧化物含量的提高,使得釉燒成的溫度范圍更寬,燒成較為容易,但是釉中大量的微氣泡等對光線產生散射、折射等效應也相應增強,使得釉開始變得不透明。到元代早期,南宋風格的青白瓷已經基本不見,相應的,這時青白瓷的釉料配比基本也都變為堿鈣釉配方類型。

落馬橋窯址在南宋末元初這個階段,也開始生產質量很差的灰青瓷。這類灰青瓷釉的成分與新出現的青白瓷釉料配比基本一致,但由于胎中Fe2O3和TiO2等雜質含量較青白瓷顯著偏高,使得胎體顏色變深,并最終和青白釉色綜合導致外觀呈現灰青色。到元代早期,這類瓷器已經成為落馬橋窯場的主要產品。

從考古學觀察來看,在宋元交替時期落馬橋窯場的整體產品質量較南宋時期明顯下滑,窯場多數產品不求精工細作,胎體較厚、胎質較粗,釉色灰暗,施釉多不規整,足端常見流釉現象。南宋德祐元年(1275)和德祐二年(1276),元兵多次攻陷饒州[15],因此這一時期落馬橋窯場產品質量的下降可能與南宋末元初短暫的社會動蕩有關。盡管產品質量出現下降,落馬橋窯場在這一時期卻迎來了技術上的變革,窯工們在釉料配比時大大減少釉灰的加入量,同時提高堿性氧化物(主要是K2O)的含量,使得釉的種類開始由南宋時期典型的鈣釉向堿鈣釉轉變,從而擴展了瓷釉的燒成溫度范圍,降低了燒成難度。浮梁地區人口在入元以后得到了爆發式增長,從南宋咸淳己巳年(1269)到元至元庚寅年(1290),人口增長了41.5%[16],并在元貞元年(1295),由縣升州[17],如此高的增長率據學者推斷可能與北人南遷和北匠南調有關[18]。由于堿鈣釉是北方細白瓷生產的最主要配方,因此入元以后景德鎮落馬橋窯場在生產白瓷(青白瓷)方面的這種技術革新,可能為北方制瓷工藝的引入所致。

2.元代中晚期

元代中期,落馬橋窯場在繼續大量生產堿鈣釉配方的青白瓷和灰青瓷的基礎上,又進行了重要的技術革新,創造了卵白瓷這一新品種[19]。與同時期青白瓷相比,新出現的卵白瓷釉中CaO含量降低至5.34%左右,而Na2O含量則提高到了4.75%左右。此外,卵白瓷胎中Na2O的含量也顯著偏高。胎料和釉料的堿金屬氧化物情況接近,表明釉石和瓷石很可能同源,應是一種鈉長石含量較高的原料。不過這時期卵白瓷釉中CaO含量波動范圍(5.37%)較大,表明釉灰的加入量尚在摸索當中。

到了元代晚期,卵白瓷已經成為落馬橋窯場最主要的產品之一[20],卵白瓷的燒制技術也達到了成熟的階段。這一階段卵白瓷釉中各種氧化物的含量都異常集中,CaO的含量非常穩定,僅在2.58%-4.89%這個很小的范圍內波動,部分更為精細的卵白瓷釉中CaO含量更是穩定在3%左右。由此可見,卵白瓷的創燒和技術成熟,不僅得益于高Na2O原料的發現,而且還在于嚴格控制釉灰的使用量。不過需要指出的是,卵白瓷的創燒雖然是由于高Na2O原料的發現,但是其技術仍是脫胎于成熟的低釉灰配方的青白釉技術,元代中期卵白瓷的CaO含量較高即是證明。

從考古發掘來看,落馬橋紅光瓷廠窯場在元代中晚期進入繁榮階段,新產品不斷涌現,產品精工細作,還生產帶三爪、四爪和五爪云龍紋裝飾的卵白瓷和青花瓷,以及印“樞府”、“金玉”、“福祿”等銘款的卵白瓷。元代對五爪龍的使用規定十分嚴格,只能為皇室所用[21]。“元泰定本路總管監陶,皆有命則供,否則止”[22],學者多認為此舉表明元廷對瓷器生產重視程度的提高[23],結合孔齊所記“每歲差官監造器皿以貢”[24],我們可以得知落馬橋紅光瓷廠窯場在這一時期貢御,并接受官府訂燒。從成分分析的結果來看,新原料的探尋、配方的反復摸索以及成熟后的嚴格控制配比,無不顯示出卵白瓷的燒造是為了迎合當時皇室、官府和精英階層等上層消費群體的需要。

3.元末明初

元末明初這一階段,落馬橋窯場的制瓷技術再次發生了巨大變化。前一階段精工細作的卵白瓷等已經不見,基本只生產青白瓷一種產品,而且青白瓷的釉料成分也發生了明顯變化。這一時期落馬橋窯場的青白瓷釉料配方較為隨意,釉中CaO含量波動異常巨大,波動范圍為5%-18%,而釉中Na2O的含量則處于元代的最低水平,均值僅為1.67%,從而使得這一時期的青白瓷釉既有堿鈣釉又有鈣釉。同時,青白瓷釉中Fe2O3的含量波動也很大,導致這一時期青白瓷釉色并不穩定。

元末明初景德鎮落馬橋窯場瓷釉配方呈現回歸的趨勢,且顯得非常之復雜,應該并非由工藝進步所引起,而更可能是由于技術的失傳、制瓷工匠的流失和原料供給的不確定性導致的。元末時期,浮梁地區持續戰亂[25],人口銳減,到洪武辛未年(1391),浮梁地區的人口已較元至元庚寅年間(1290)下降了45.4% [26]。落馬橋窯場的考古發掘也顯示,這一時期窯場遭受了嚴重破壞,生產有所中斷。從成分分析結果來看,落馬橋窯場在元末明初時已經無法得到優質的含Na2O較高的原料,而只能用一般的釉石(果)來代替。而CaO含量的大幅度波動表明釉灰使用量的多少取決于灰料供應是否充足,也反映出這時工匠的技術水平不是很高。

總之,受元末戰爭的影響,落馬橋窯場的制瓷技術在這一時期呈現出了明顯的衰退跡象。

五·相關問題探討

(一)“二元配方”工藝

目前學界普遍認為,元代景德鎮窯場在制備瓷胎時于瓷石中人為摻入少量高嶺土,形成了瓷石加高嶺土的二元配方[27]。然而落馬橋窯場南宋時期瓷片的成分分析結果顯示,南宋時期景德鎮窯場的青白瓷胎中Al2O3含量已有相當部分超過了20%,因此二元配方使用或者可以提前到南宋晚期[28]。

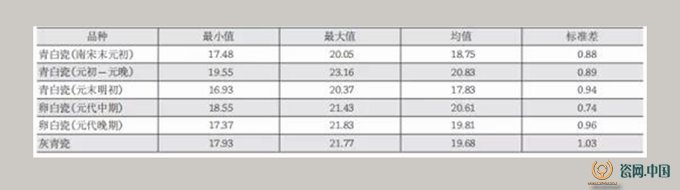

通過對落馬橋元代各時期白瓷的胎體成分進行分析可以發現,除元末明初的青白瓷外,元代白瓷產品胎中Al2O3含量基本都在18%-22%這一很小的范圍內波動,特別是除一件樣品外,其余所有白瓷產品胎中Al2O3含量的含量都低于22%——瓷石中Al2O3含量的最高界限值[29](參見[表四、附表一])。

[表四]落馬橋窯場元代白瓷胎中Al2O3含量成分統計表

在之前的研究中,我們計算了瓷胎中Al2O3含量與制備瓷胎時高嶺土加入量的大致關系,發現如果瓷胎中Al2O3含量為18%-22%,那么坯料中高嶺土的摻入量大約在0%-20%這個較大的區間之內[30]。由于本次分析所用瓷片標本全部為落馬橋窯場所燒,同一時期且同一類型的瓷器所用原料差別應該不會太大,反映到胎土成分上對于人為的“二元配方”來說,也不會有太大差別。在這種情況下,0%-20%的高嶺土摻入量意味著制胎原料的配比是隨機的,即有的胎土中加入高嶺土,有的則不添加。與此同時,我們也注意到22%似乎是元代瓷胎Al2O3含量的一個界限值,本次分析的121件樣品中僅有1件超過這個數值,類似的情況在其他學者報道的元代景德鎮瓷器成分分析中也可見到[31]。如若以人為摻入高嶺土來增加瓷胎中Al2O3的含量的“二元配方”來解釋以上這種情況,似乎很難找到一個比較滿意的答案。而造成這種狀況更可能的原因是元代景德鎮窯場采用了一種伴生有少量高嶺土(高嶺石)的瓷石礦[32],對于這類瓷石礦,高嶺土的含量有個天然的極限。

瓷石和高嶺土皆由酸性巖石風化形成,地質調查表明,景德鎮周邊的高嶺土礦床屬風化殘積型,主要由礦脈周邊花崗巖風化(高嶺土化、石英化、絹云母化和長石化)而成,因此原生高嶺土與瓷石礦往往相伴生,例如余干縣的石頭口高嶺和樂平縣的楓園高嶺。石頭口高嶺是高嶺土和石英伴生,而楓園高嶺則是高嶺土和絹云母伴生[33],二者Al2O3含量都在20%上下很小的范圍內波動,這種瓷土顯然是一種天然的二元配方[34]。本文成分分析結果也顯示,在元代,無論是制作精細的卵白瓷還是質量較差的青白瓷和灰青瓷,其胎中Al2O3含量都在該范圍內波動。因此,落馬橋窯場元代白瓷很有可能采用了這種“天然二元配方”,即用伴生有瓷石礦物的高嶺土礦(或伴生高嶺土的瓷石礦)。

當然,更為明確的結論仍需通過更多技術手段對窯址出土的制胎原料、未燒或生燒的坯料進行分析,以獲得更加肯定的認識。

(二) “御土”和“麻倉土”

元末孔齊所著《至正直記》中提到“饒州御土”,“其色白如粉堊,每歲差官監造器皿以貢,謂之御土窯,燒罷即封土不敢私也。或有貢余土,作盤盂、碗碟、壺注、杯盞之類,白而瑩,色可愛。底色未著油藥處,猶如白粉。甚雅薄,難愛護,世亦難得佳者。今貨者皆別土也,雖白而堊得耳”[35]。目前學界普遍認為“御土”就是高嶺土[36],不過單純高嶺土在當時條件下是無法成瓷的,所以必要加入瓷石等高助熔劑。然而《至正直記》并未有記載。最早記載“二元配方”的古籍是明末宋應星的《天工開物》[37],不過這已距元代達三百余年。因此我們認為“御土”應該只是指一種原料,即上文所提Al2O3含量介于18%-22%之間的一種瓷石和高嶺土混合的粘土。但這種天然“二元配方”是從南宋就開始使用的,元代質量很差的灰青瓷也部分使用了此類原料,因此并非所有天然“二元配方”的瓷土都為“饒州御土”。

落馬橋窯址在元代中晚期開始生產印三爪、四爪和五爪龍紋以及印“樞府”、“金玉”和“福祿”等款的卵白瓷,用來貢御或者供官府使用,因此這類高質量卵白瓷的生產原料最有可能是真正的“饒州御土”。從成分分析的結果來看,元代卵白瓷不僅釉中Na2O含量較同時期青白瓷顯著偏高,胎中Na2O的含量也很高。胎料和釉料的堿金屬氧化物情況接近,表明釉石和瓷石來源接近,可能都是一種鈉長石含量較高的原料。從以往成分分析的情況看,景德鎮周邊的瓷石中絹云母化比較好,即K2O含量較高是普遍的現象,但元代卵白瓷這種胎、釉中Na2O含量都高的情況卻是其他時代所不具備的,足見此類原料的特殊性。因此我們認為落馬橋窯場在元代中晚期生產卵白瓷,可能是采用了伴生有少量高嶺土的高Na2O含量的瓷石礦(高嶺土礦),即文獻所提的“御土”。

這種“御土”在現在景德鎮周邊的瓷土礦仍有存在的可能。1965年對高嶺山高嶺土礦的地質調查,發現有中粒黑云母花崗巖風化成的質量略差的高嶺土,其母巖除了高嶺土化外,還分別絹云母化、鈉長石化[38],這種粘土正符合卵白釉瓷器胎釉的原料情況,如果能夠做進一步的調查及復燒實驗,也許就可以真正地找到元代的“御土”原料。

到了明代,景德鎮設立“御器廠”,開始使用來自新正都麻倉山“官土”,又稱“麻倉土”[39]。有學者認為“麻倉土”是明代官府繼承自元代的“御土”,即“御土”就是“麻倉土”,亦即高嶺土[40]。比較已發表的明代御窯瓷器的成分分析結果[41]和落馬橋窯場元代瓷器的分析結果,我們可以發現明代御窯瓷器胎中Na2O的含量遠沒有落馬橋窯場元代卵白瓷高,而K2O的含量則較元代顯著偏高。因此,若元代卵白瓷器是采用“御土”所燒,那明代御窯瓷器顯然并非使用元代的“御土”。而明代瓷器的化學成份非常接近元初至元晚期青白瓷的瓷胎化學組成,據此我們推測“麻倉土”是前述的一類瓷石高嶺土混合的天然二元配方,其來源可能是元代生產青白瓷原料的礦山,類似的原料在高嶺土礦的周邊應當可以找到[42]。

六·總結

綜上所述,景德鎮落馬橋窯場白瓷的制作工藝在元代經歷了三次重要變革。南宋末元初,落馬橋窯場仍部分沿用南宋時期高釉灰的配釉技術,生產胎體輕薄、釉面光亮青白瓷,同時也開始嘗試用新的堿鈣釉配方生產釉面較乳濁的青白瓷和灰青瓷;到了元代早期,新出現的堿鈣釉配方已完全取代了南宋時期的配釉技術。宋元交替時期的這次變革可能與景德鎮地區宋末元初短暫的社會動蕩以及入元以后的“北人南遷”和“北匠 南調”所帶來的北方制瓷工藝有關。從元代中期開始,在低釉灰配方的青白釉基礎上,落馬橋窯場開始采用一種高Na2O含量的原料來生產卵白瓷這一新品種,并不斷摸索和完善卵白瓷的制作工藝,到了元代晚期,卵白瓷的釉料配比已十分穩定。元代中晚期的這次變革可能與落馬橋窯場開始貢御和接受官府訂燒有關。到了元末明初,落馬橋的制瓷工藝再次發生了重要變革,前一階段低CaO且高Na2O含量的釉料配比已經不見,所生產的青白瓷產品釉料配方波動異常巨大,制瓷技術非常不穩定,這可能與元末戰爭導致的落馬橋窯場工藝失傳、制瓷工匠流失和原料供給的不確定性有關。

在此基礎上,我們進一步探討了景德鎮制瓷選用胎土的“二元配方”問題。根據成分分析結果,我們認為景德鎮的“二元配方”技術至遲產生于南宋晚期。雖然就已有的數據來看,“二元配方”中的高嶺土是人為添加還是本身就與瓷石伴生值得進一步深入研究,但我們更傾向于認為元代景德鎮窯場采用的“二元配方”應該是 使用了一種伴生有高嶺土的瓷石礦或者是伴生有瓷石的高嶺土礦,即一種天然的“二元配方”。基于此,之前被認為是高嶺土的“御土”和“麻倉土”,可能指的都是這樣一種高嶺土與瓷石伴生的瓷土。