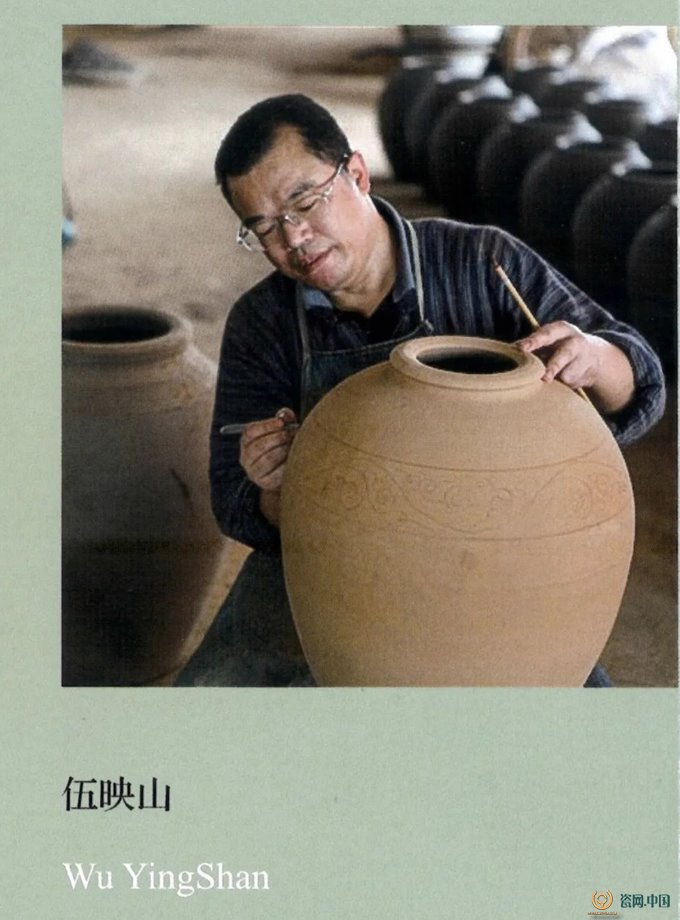

伍映山,陶瓷研究者

1970年4月出生,大學學歷,1999年-2003年任江西省吉安縣文天祥紀念館副館長,2003年—2014年任吉州窯古陶瓷研究所所長和吉州陶瓷廠廠長,2014年辭去職務專心研究工作,是吉州窯制瓷技藝當代傳承人。

注重陶瓷胎釉研制與造型、裝飾、設計、燒制等的結合,在他主持和設計下,吉州窯的工藝再現進入了又一個高峰,所出精品瓷器更是洋洋大觀,無論是瓷器裝飾方法、造型設計,還是制瓷技術都真正做到了集以往之大成,先后發明了吉州窯天目釉、兔毫釉、玳瑁釉、油滴釉、木葉紋黑釉瓷特種釉配方;在造型與紋樣裝飾方面,他能做到突出吉州窯地區窯場的特點,又大膽創新,不僅滿足藝術的要求,制作水平和質量都達到了一定突破。

他先后恢復和發展了吉州窯木葉紋黑釉瓷、剪紙貼花、黑釉窯變結晶等綜合制瓷技藝等,并將吉州窯特色與現代陶藝結合起來,賦予吉州窯產品以時代氣息。

摘要 / 釉的演變和運用是先民長期制陶實踐中從柴草落灰成釉痕的現象中逐步總結的工藝方法。草木灰作為釉用材料的運用是古代先民勞動和智慧的結晶。為了探索釉的起源及傳承發展,我進行了一系列的實證實驗,發現草木灰與大自然中的礦石、泥土的不同配比可創造出豐富多彩的釉色,不同的燒制方法,不同的燒制氣氛以及不同的燒制燃材都可影響釉面效果。經過研究和總結,我認為在未來陶瓷的傳承與發展中,草木灰釉的價值和空間十分巨大,其取之不盡用之不竭的來源是陶瓷發展的重要源泉。我們應重視這種傳統釉用工藝的挖掘和創新。

關鍵詞:草木灰、釉痕、釉、原始青瓷、柴燒、實證實驗

中國傳統草木灰釉的傳承與發展國際學術研討會論文集封面

【引言與文獻綜述】

釉痕是古代先民在長期用火和燒陶的經驗中逐步發現的。施釉是先民從柴草落灰成釉痕的現象中逐步總結的工藝方法。從諸多考古專家發掘的古代早期窯業遺址或者博物館的陶器藏品中,常常可見一些殘片或陶器的表面覆蓋著一層類似釉的薄層,它的厚度并不均勻,有些還常有流紋或聚滴,這種類似釉的薄層不像人為而是窯內自然形成的。由于以前的科研理論或實證實驗條件不足,陶瓷史和陶瓷文獻中對釉痕的發現和釉的起源鮮有論述或語焉不詳,但現在我們已經知道,在古代沒有使用匣缽而以柴草為燃料燒制陶瓷的過程中,草木的灰燼會附著于器物的表面,在高溫下與黏土原料制成的胎發生化學反應,形成一層厚薄不一的熔體,這些熔體冷卻后或成亮光、啞光或芝麻點等多種釉的特征,有些還會形成流釉或者積釉,古代窯工正是了解到這種天然落灰現象的緣由和作用后才逐步掌握人工施釉的。這大概就是原始青瓷的起源。

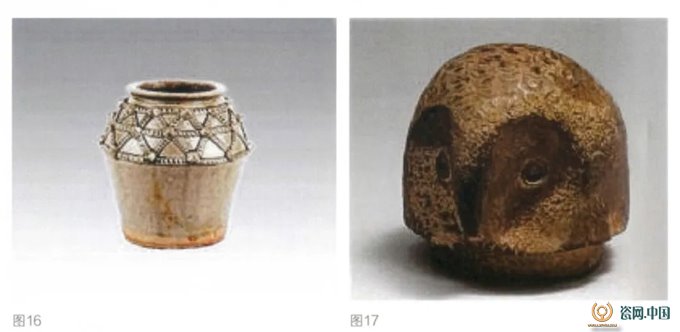

我們知道關于夏代制陶手工業的發展情況,古代文獻很少記載。在《墨子?耕柱篇》中曾有 “陶鑄于昆吾”的記述,是說夏代的昆吾族,善于燒制陶器和鑄造青銅器。結合相當于夏代時期的二里頭文化早期出土的遺物來看,當時用普通黏土(也稱陶土)做原料燒制灰黑陶器的數量最多,同時也繼續地使用雜質較少的黏土(也稱坩子土或瓷土)做原料,燒制胎質堅硬細膩的白陶器。白陶器的創制和使用,是我國制陶手工業的新發展。雖然在二里頭文化早期遺址中,目前還沒有發現銅器,但是在豫西地區稍早于二里頭文化早期的龍山文化晚期遺址中,就已經發現有青銅煉渣的遺存,而在二里頭文化晚期遺址和墓葬中,已經有刀、錐、鑿、錛等青銅工具和青銅容器爵的出現。依此可以推斷,在夏代的二里頭文化早期或更早的龍山文化中晚期,很可能已經開始鑄造青銅器了。冶煉青銅煉爐的創制應和燒陶窯爐的不斷發展有著密切聯系。燒陶窯爐的發展為冶煉青銅的創制提供了啟示;而能用火候較高的溫度冶煉青銅,又為改進燒陶窯爐進一步燒制 出耐溫較高的白陶器和原始瓷器創造了條件。[1]瓷器應該具備的幾個條件之一就是經過1200℃以上的高溫燒成,使胎質燒結致密,不吸水分,擊之發出清脆的金石聲。由此可見,夏商時期的窯爐溫度是可能達到1100℃到1300℃左右的。在這個溫度條件下,柴薪燃燒產生的灰燼是極易在窯壁或器物表面產生“釉痕”的。從目前的考古發掘材料看,“釉”的現象似乎早在夏商時期就被發現,主要呈現在印紋硬陶表面。印紋硬陶的胎質比一般泥質或夾砂陶器細膩、堅硬,燒成溫度也比一般陶器高,其中以紫褐色印紋硬陶的燒成溫度最高,有的已達到燒結程度。少數印紋硬陶的器表還顯有在窯內高溫熔化而成的光澤,好像施有一層薄釉似的。[2]在黃河中下游地區的河南、河北和山西等地出土的商代中期的印紋硬陶中,胎色也以紫褐色和黃褐色較多,灰褐色較少。在紫褐色胎質的硬陶甕和斂口硬陶尊的器表,常有一層類似薄釉的光澤。[3]不僅如此,我們還發現:商周時期的印紋硬陶,往往又和同期的原始瓷器共同出土,而且器表的紋飾又多雷同或完全一樣。特別是在浙江紹興、蕭山的春秋戰國時期窯址中,還發現印紋硬陶和原始瓷器是在一個窯中燒造的事實,說明商周時期的印紋硬陶和原始瓷器的關系是相當密切的。[4]從這些發現中,我們可以得知商周時期燒造印紋硬陶的窯爐溫度已經可以達到燒制原始瓷器所需的高溫。

綜上所述,古代窯工認識到這種天然落灰現象的作用和緣由后逐步掌握人工施釉技術而創造出原始青瓷是可能的。

【釉的演變推測】

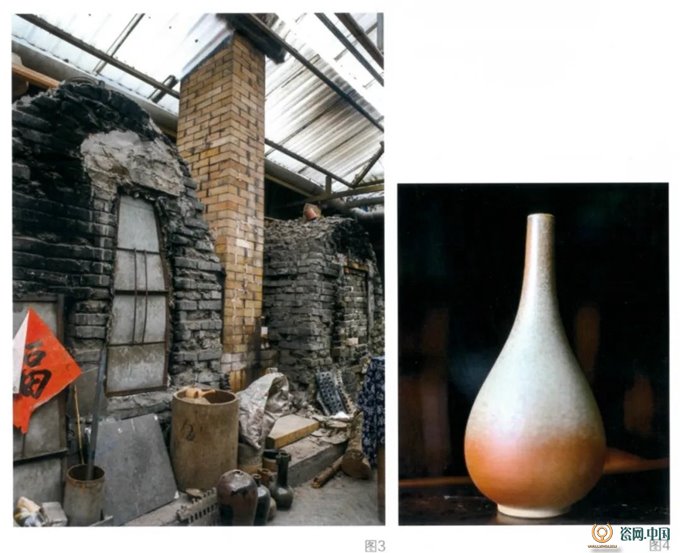

為了證實上述觀點,我采取柴燒實證實驗的辦法來探討和驗證天然落灰的不同效果,在我自建的倒焰柴窯中進行了相關嘗試,按照裸坯入窯─位置高低前后不同─燒制時間長短不一─投柴多寡緊密節奏不同的多次試燒,制品呈現豐富多彩的效果。因此可以得出結論:古代先民在長期制陶實踐中從柴草落灰成釉痕的現象中逐步總結出的草木灰入釉的工藝方法是可信的。

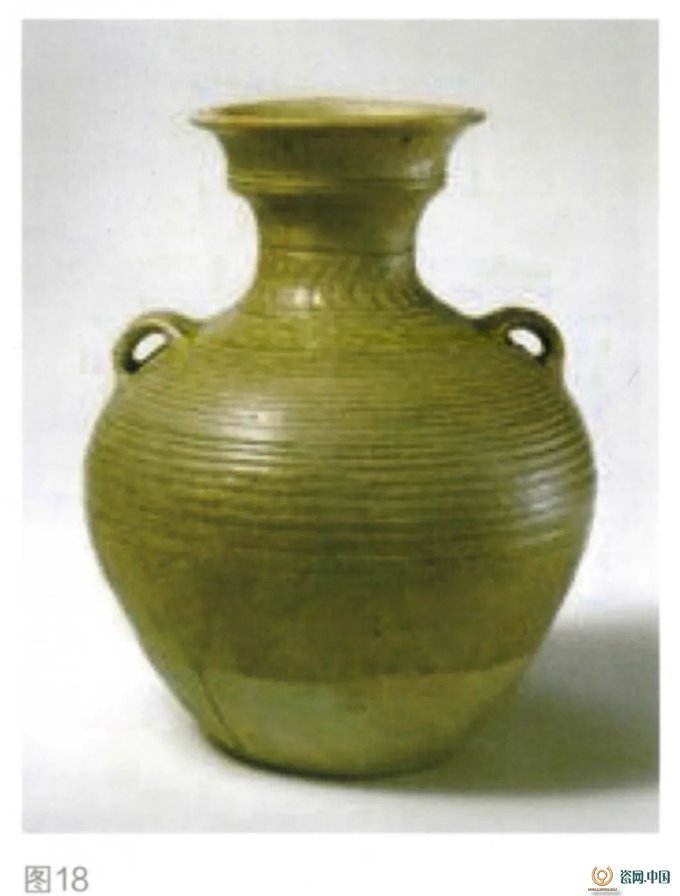

我國是世界上創燒瓷器最早的國家,它的早期形態原始瓷產生于夏商時代,至東漢已出現了較成熟的瓷器。在演變過程中,雖然還可見原始瓷器初級階段不可避免的缺陷和特征,比如:胎料未經精細淘洗加工,質地較為粗糙,燒成溫度較低或不均衡,器表釉層較薄且不均勻,呈色也不穩定。所有這些都是發展過程中不可避免的,但此時期原始瓷器呈現的幾個明顯特征或趨勢已足以體現它的創造成就和工藝進步。第一,把草木灰作為釉用材料的運用,人為地施釉,基本掌握釉的配比方法。第二,窯爐溫度顯著提高。第三,陶瓷成形技術已采用輪制。

東漢時期,成熟瓷器不斷發展,使用覆蓋面十分廣泛,青瓷是此階段的主流和大宗,但到東漢晚期,除青瓷以外,還出現了黑釉瓷器的生產,說明這時釉料的配制方法有了更多的選擇,在草木灰中添加淘細或磨細的黏土或其他礦物質已經十分平常和順理成章了。可以這么說:草木灰來源的廣泛性、多樣性和易得性不僅為釉的發展提供了便捷,而且其與大自然中的礦石、泥土的不同配比還可創造出豐富多彩的釉色。

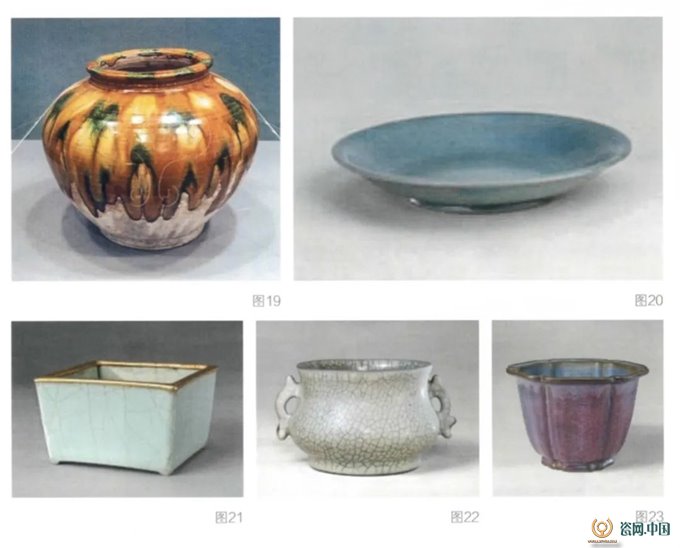

唐至宋代是我國陶瓷發展史上的黃金時代,是瓷業最為繁榮的時期,也是中國藝術史上的偉大時期,以“汝、官、均、哥、定”等為代表的眾多各有特點的名窯層出不窮,南北東西窯業鼎盛,釉色、品種日趨豐富,名貴產品、經典釉種不斷產生,唐三彩、青白釉、醬綠、黑釉、窯變等各領風騷,共同奠定了中國陶瓷在世界藝術之林的尊崇地位。可以這么說,陶瓷技藝的發展,首先離不開陶瓷材料的運用發展,也離不開燒造技藝的完善和提高,更離不開藝術審美在陶瓷的裝飾功能和精神嫁接上的貢獻。陶瓷不僅體現的是泥巴與火的藝術,同時也承載著物以致用、道法自然等人文情懷。博大精深的民族文化結合陶瓷技藝不斷發展,成就輝煌是再自然不過了,其中,漢民族為主體的華夏文化的影響更是深遠而深刻的。

明末清初階段的政權更替導致了陶瓷風格和技藝的轉換,一脈相承的漢文化產生了斷層,清代晚期以后至今,以長石等化工材料替代草木灰入釉,基本成為主導,傳統草木灰釉的運用和發展產生了較長時期的空白。盡管現代陶瓷的總量遠遠超過了古代的總和,盡管各個歷史窯區都在爭先恐后地建造陶瓷產業園或者陶藝小鎮,但我們想想,古代先民的智慧和技藝結晶我們傳承了多少?我們各個窯區所謂的創新制品與各個博物館無言的古器相距多遠?輕易拋棄傳統是可悲的,在未來陶瓷的傳承與發展中,草木灰釉的價值和發展空間十分巨大,其取之不盡用之不竭的來源是陶瓷發展的重要源泉,我們應重視這種傳統釉用工藝的挖掘和創新運用。

【柴燒實證實驗的探討】

從技術發展史的角度來看,人為地利用草木灰作為釉的主要成分是十分便捷有利的。但在較多的學術文章中卻往往以訛傳訛,簡單地認為早期瓷器的釉是含鈣的石灰釉,我個人認為這值得商榷。人類社會是由低級到高級往前發展的,技術的發展往往也呈現這個規律,古代陶瓷材料的選取一般都就地取材,而先民已經在長期實踐中掌握了草木灰成釉的方法,自然不必舍近求遠或者舍簡逐繁。從已做過的草木灰成分測試數據中,我們了解到:一般闊葉樹灰的氧化鈣含量約百分之二十,鉀含量約百分之十。小灌木灰的氧化鈣含量約百分之二十五,鉀含量約百分之五。因此,釉中鈣的含量完全可以從各類柴草灰中取得,而不必采用難以粉碎的石灰石或者成本更高的石灰,何況,石灰生產利用的起源未必與原始青瓷的起源同步。

本著因陋就簡,就地取材的原則,我直接收集柴窯和民間柴灶中的灰燼進行實證試驗。

1.淘洗草木灰制釉施于坯體。

2.球磨粉碎草木灰制釉施于坯體。

3.將草木灰與含鐵量較低的黏土適當配比制釉施于坯體。

4.將草木灰與含鐵量較高的黏土適當配比制釉施于坯體。

經過試驗,基本證實用就地取材的草木灰與黏土或易粉碎的礦物質可以解決傳統陶瓷制釉的問題。

大道至簡,知易行難,我們知道草木灰與黏土或易粉碎的礦物質與火的不同組合、變化,可以形成不同的釉面效果。除此以外,因為我國地域遼闊,東西南北地質構造豐富,植被分布多樣,文化和技術發展狀況不一,這些多種多樣的外部環境恰恰也造就了眾多民間窯口不同成就的異彩紛呈,但是要較深入了解和恢復古代的傳統技藝,還有待時日。在恢復傳統技藝過程中,如果我們能夠有效地吸收陶瓷科技研究的成果,比如上硅所和其他科研機構的各類檢測數據和分析 結果,可能達到事半功倍的效果。

基于學習體會和實證實驗的目的,我僅用就地取來的各類草木灰和黏土制釉,結合不同的燒成曲線做了一些嘗試。

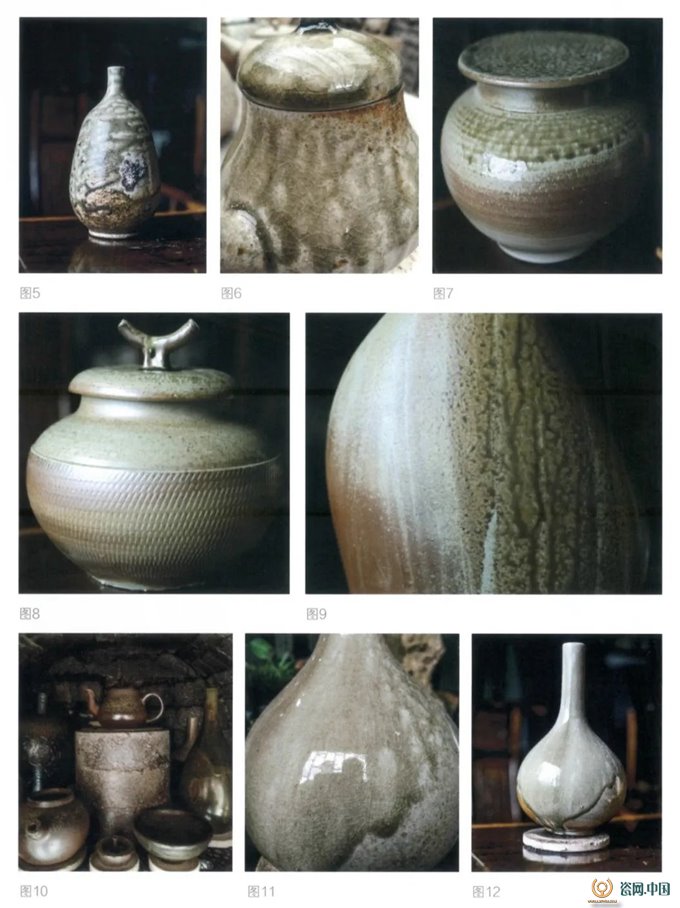

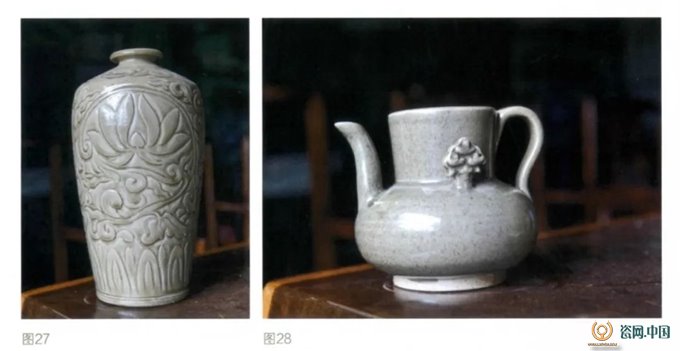

1.選取含鈣高的樹木灰與含鐵低的黏土,適當添加其他種屬的草木灰制成青釉,如下圖。

2.選取含鈣高的樹木灰與含鐵較高的黏土,適當添加其他種屬的草木灰制成醬黃釉,如下圖。(圖31-33)

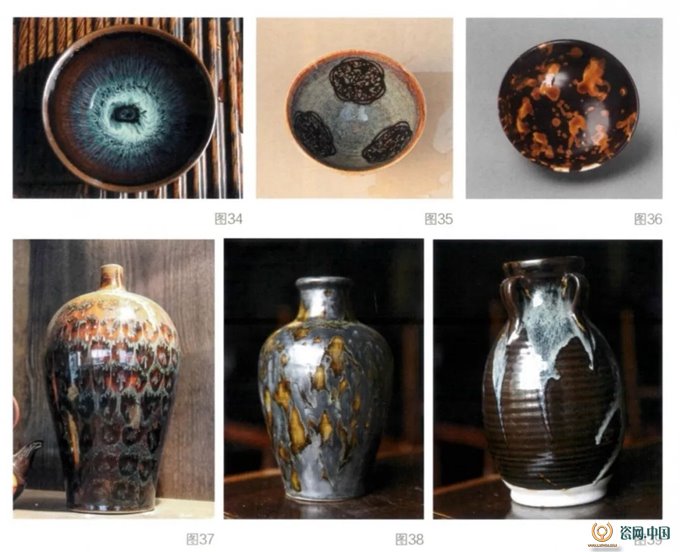

3.選取含鈣高的樹木灰與含鐵高的黏土,適當添加其他種屬的草木灰制成底釉。選取含硅高的樹木灰與適當添加其他種屬的草木灰制成面釉。二者結合裝飾運用,如下圖。(圖34-39)

4.選取含鈣高的樹木灰與含鐵高的黏土,適當添加其他種屬的草木灰制成底釉。將桑樹樹葉或其他樹葉放置施釉坯體表面入窯燒制,如下圖。(圖40-41)

5.選取含鈣高的樹木灰與含鐵高的黏土,適當添加其他種屬的草木灰制成黏度較小的黑釉,分別采用不同的燒成曲線和不同的燒制氣氛,如下圖。(圖42-45)

這系列試驗產生了不同的效果變化,從中我們可以發現:

1.落灰不僅可以在裸坯上產生釉的效果,而且落灰在釉坯上更可以產生豐富變化。

2.不同的燒制方法、不同的燒制氣氛以及不同的燒制燃材都可影響釉面效果。

【結語】

由于時間有限,還有很多嘗試沒有開展,但我們可以預見,傳統草木灰釉的變化運用是多種多樣的,在未來陶瓷的傳承與發展中,草木灰釉的價值和空間十分巨大,其取之不盡用之不竭的來源是陶瓷發展的重要源泉。中國傳統草木灰釉的傳承與發展空間還很廣闊,我們應重視這種傳統釉用工藝的挖掘和創新運用。