內(nèi)容提要

鈞窯堪稱我國古代北方最著名的瓷窯之一,其遺址位于今河南省禹州市。有關(guān)河南省禹州市燒造瓷器的記載,最早約見于明代中期文獻(xiàn)。明代晚期,記載鈞窯的文獻(xiàn)逐漸增多,而且一般都將“鈞”字寫成“均”,雖出現(xiàn)“均州”、“均窯”、“均州窯”之名,但并未指出其具體燒造年代,只是有的文獻(xiàn)將其與歷史上的一些名窯并列。到了清代,一些文獻(xiàn)開始明確指出陳設(shè)類鈞瓷燒造于北宋時(shí)期,有的甚至還指出是在北宋末年。自20世紀(jì)初以來,雖然有不少學(xué)者沿襲陳設(shè)類鈞瓷燒造于北宋的觀點(diǎn),但也不斷有人對(duì)這種觀點(diǎn)提出異議。以至于出現(xiàn)陳設(shè)類鈞瓷燒造于北宋、金代、元代、元末明初、明代等諸多說法。本文在前人研究的基礎(chǔ)上,對(duì)古人將鈞州、鈞窯、鈞州窯中的“鈞”字寫成“均”的原因及陳設(shè)類鈞瓷的燒造年代等問題提出了自己的看法:認(rèn)為明代萬歷時(shí)期,人們可能是因避萬歷皇帝朱翊鈞名字中 “鈞”字之諱而將“鈞”寫成“均”。直至今日,仍有人不加考證而繼續(xù)錯(cuò)誤地將“鈞窯”寫成“均窯”,實(shí)屬不應(yīng)該。筆者認(rèn)為將鈞窯的始燒年代定為宋代尚缺乏令人信服的證據(jù),而將陳設(shè)類鈞瓷的燒造年代定為北宋、金代、元代、元末明出、明代等,也尚缺乏過硬證據(jù)。陳設(shè)類鈞瓷燒造年代之謎的最終揭開,還有待于更多的考古發(fā)現(xiàn)及儀器測(cè)試年代技術(shù)的進(jìn)一步提高。

“縱有家財(cái)萬貫,不如鈞瓷一片”,是人們通常對(duì)鈞窯瓷器珍貴程度之形容。鈞窯堪稱中國古代北方地區(qū)最重要的陶瓷窯場(chǎng)之一。明代晚期,隨著文人品評(píng),官鈞窯瓷器(或稱鈞官窯瓷器、陳設(shè)類鈞瓷)逐漸入列古代名窯,清代又被說成是北宋名窯,后來又與汝、官、哥、定窯合稱“宋代五大名窯”。

自20世紀(jì)30年代以來,官鈞窯瓷器燒造于北宋的傳統(tǒng)觀點(diǎn)逐漸受到國內(nèi)外學(xué)者的質(zhì)疑。歐洲學(xué)者率先提出“元末明初說”、“明代說”,日本及我國學(xué)者也相繼提出“金代說”、“明代說”。

特別是目前所能查到的歷史上各地考古發(fā)現(xiàn)中,基本未見年代可靠的宋代官鈞和民鈞窯瓷器或標(biāo)本,證據(jù)確鑿的實(shí)物也都在金、元時(shí)期。因此,近年來愈來愈多的國內(nèi)外專家、學(xué)者不斷地對(duì)官鈞瓷始燒于北宋的觀點(diǎn)提出質(zhì)疑。下面筆者結(jié)合自己近30年的研究心得,談幾點(diǎn)對(duì)鈞窯相關(guān)問題的認(rèn)識(shí),不妥之處,敬請(qǐng)方家指正。

一、關(guān)于“均州”、“均窯”、“鈞州”、“鈞窯”

自古以來,文獻(xiàn)上所稱的“均州”有兩處所指:一是指今湖北省丹江口市,隋開皇五年(585年)由原名“豐州”改為“均州”,因境內(nèi)有均水而得名,轄武當(dāng)、均陽二縣。此后,經(jīng)過多次廢、置,民國初年改為均縣,屬湖北襄陽道。新中國成立后,曾設(shè)立鄖陽專署,均縣隸屬于鄖陽專署。1983年8月19日經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),撤銷均縣,設(shè)立丹江口市(縣級(jí)),1994年鄖陽地區(qū)并入十堰市,丹江口市由十堰市代管。該處不產(chǎn)瓷器,但產(chǎn)琉璃磚瓦、構(gòu)件;二是被認(rèn)為是今河南省禹州市(1988年6月25日經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),禹縣改為禹州市,屬于縣級(jí)市),目前由許昌市代管。此處產(chǎn)瓷,品種很多,最有名者俗稱“鈞瓷”或“均瓷”、 “均州瓷”、“鈞州瓷”等。

查北宋行政區(qū)劃并無“鈞州”之設(shè),今河南省禹州市在北宋時(shí)名曰陽翟(dí)縣,歸京西北路潁昌府管轄,金大定二十四年(1184年)改為鈞州。《金史》(志第六、地理中)載:“鈞州,中,刺史。舊陽翟縣,偽齊升為潁順軍。大定二十二升為州,仍名潁順。二十四年更今名。戶一萬八千五百一十。縣二、鎮(zhèn)一。”[1]明代萬歷三年(1575年)因避諱萬歷皇帝朱翊鈞名字中的“鈞”字,而改稱“禹州”。《明史》(志第十八、地理三“河南陜西”)曰:“禹州,元曰鈞州。洪武初,以州治陽翟縣省入。萬歷三年四月避諱改曰禹州。”[2]成書于明代天順五年(1461年)李賢等撰《大明一統(tǒng)志》(卷二十六“河南布政司、開封府上”之“建置沿革”)亦曰:“禹州,在府城西南三百二十里,本夏禹所封地。春秋時(shí)為鄭之櫟邑。戰(zhàn)國為韓國。秦為陽翟縣,兼置潁川郡。漢因之。晉屬河南郡。東魏置陽翟郡。隋廢郡,以縣屬襄城郡。唐廢嵩州后屬許州。宋屬潁昌府,劉豫置潁順軍。金改為州,又改鈞州,以州有鈞臺(tái),故名。元仍舊。本朝以陽翟縣省入。萬歷三年避御名,改禹州。編戶六十四里,領(lǐng)縣二。新鄭縣……密縣……”[3]

自萬歷時(shí)期開始,文獻(xiàn)在談?wù)摵幽镶x州、鈞窯、鈞州窯時(shí),可能也是因避諱而將“鈞”改寫成“均”。后來,直至20世紀(jì)60年代甚至當(dāng)今,仍有人習(xí)慣將“鈞窯”、“鈞州”的“鈞”寫成“均”[4]。嚴(yán)格說來,清代以來不存在避諱問題,寫成“均”應(yīng)屬于錯(cuò)誤寫法。

至于約成書于清代嘉慶年間藍(lán)浦撰《景德鎮(zhèn)陶錄》(卷六“鎮(zhèn)仿古窯考”)曰:“鈞窯,亦宋初所燒,出鈞臺(tái)。鈞臺(tái),宋亦稱鈞州。”純屬無稽之談,想當(dāng)然耳!因?yàn)?ldquo;鈞臺(tái)”是禹州城內(nèi)一處歷史文化遺跡,怎么可能稱之為鈞州呢?成書于明代天順五年(1461年)李賢等撰《大明一統(tǒng)志》(卷二十六“河南布政司”之 “宮室”)曰:“鈞臺(tái),在鈞州城北門外。《左傳》:夏啟有鈞臺(tái)之享,即此。”[5]

二、有關(guān)鈞窯的文獻(xiàn)記載及陳設(shè)類鈞瓷燒造于北宋說的形成

明代晚期以前的文獻(xiàn)中幾乎不見“鈞(均)窯”、“鈞(均)州窯”之名。特別是成書于明代洪武二十一年(1388年)曹昭撰《格古要論》一書[6],堪稱明代晚期以前記載歷史上陶瓷窯最多的一部著作,書中記有14個(gè)陶瓷窯(包括高麗窯),但卻不見鈞(均)窯之名。即使后來天順年間王佐《增補(bǔ)格古要論》所列 16個(gè)古陶瓷窯中亦不見鈞(均)窯之名。

有關(guān)河南省禹州市燒造瓷器的記載,最早約見于明代中期文獻(xiàn)。如成書于明代天順五年(1461年)李賢等撰《大明一統(tǒng)志》(卷二十六“河南布政司”之“土產(chǎn)”)曰:“瓷器、鐵,俱鈞州出。”[7]明弘治十五年(1502年)李東陽等撰、明正德四年(1509年)重校刊行《明會(huì)典》(卷一百五十七,工部十一“陶器”條之“事例”)曰:“歲造內(nèi)府供用庫,每年該用瓷壇一千五百個(gè)……河南彰德府,每年造瓶、壇、缸共一萬七千二百八十四件。鈞州每年造瓶、壇、缸共一萬七千二百八十三件……俱送光祿寺供用。”[8]這兩部文獻(xiàn)僅記載鈞州、禹州出產(chǎn)瓷器,但并未出現(xiàn)“鈞(州)窯”或“均(州)窯”之名。

明代晚期,記載鈞窯的文獻(xiàn)逐漸增多,而且出現(xiàn)“均”、“均窯”、“均州窯”之名,但并未指出其具體燒造年代,只是有的文獻(xiàn)將其與歷史上的一些名窯如柴、汝、官、哥、定、龍泉、章生、烏泥、宣、成窯等并列。且大都輾轉(zhuǎn)相抄、不加考證,故史料價(jià)值不高。如萬歷時(shí)期張應(yīng)文(?—1595年)撰《清秘藏》、張謙德撰《瓶花譜》、高濂(生卒年不詳,約嘉靖初至萬歷初人)撰《遵生八箋》、黃一正撰《事物紺珠》(成書于萬歷十九年,1591年)、董其昌(1555—1636年)撰《筠軒清閟錄》和《古董十三說》等。崇禎時(shí)期文震亨(1585—1645年)撰《長(zhǎng)物志》、方以智(1611—1671年)撰《物理小識(shí)》、《通雅》等。

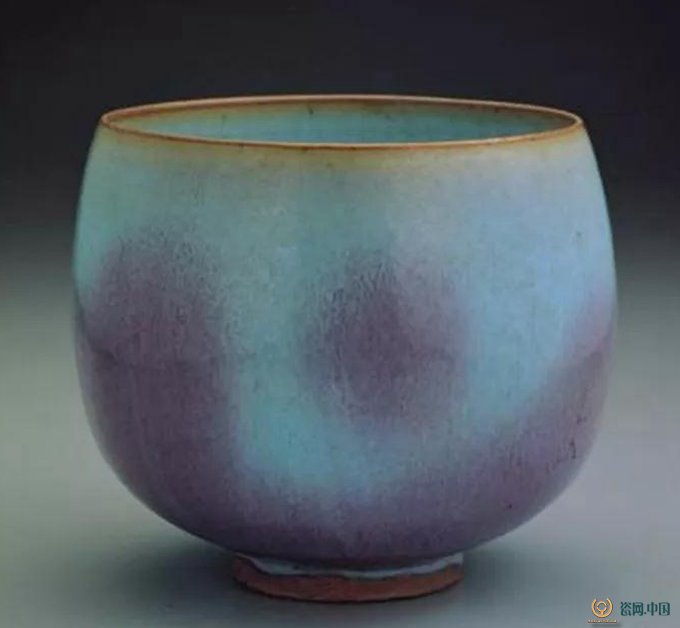

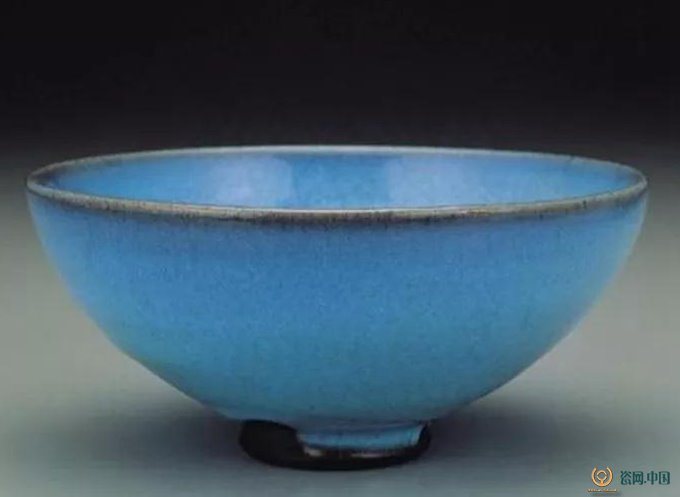

明代萬歷十九年(1591年)刊行的高濂撰《遵生八箋》(卷十四之“燕閑清賞箋上”)“清賞諸論” 之“論諸品窯器”條曰:“均州窯有硃砂紅、蔥翠青(俗謂鶯哥綠)。茄皮紫紅若胭脂、青若蔥翠、紫若墨黑,三者色純無少變露者為上品。底有一、二數(shù)目字號(hào)為記。豬肝色、火里紅,青綠錯(cuò)雜若垂涎色,皆上三色之燒不足者,非別有此色樣。俗即取作鼻涕涎、豬肝等名,是可笑耳!此窯惟種蒲盆底佳甚。其他如坐墩、爐、瓶、方盒、罐子,俱以黃沙泥為坯,故氣質(zhì)粗厚不佳。雜物,人多不尚。近年新燒此窯,皆以宜興沙土為骨,泑水微似,但不耐用,俱無足取。”[9]

成書于明代萬歷二十三年(1595年)張謙德撰《瓶花譜》曰:“古無磁瓶,皆以銅為之。至唐始尚窯器,厥后有柴、汝、官、哥、定、龍泉、均州、章生、烏泥、宣、成等窯,而品類多矣!尚古莫如銅器,窯則柴、汝最貴,而世絕無之。官、哥、宣、定為當(dāng)今第一珍品,而龍泉、均州、章生、烏泥、成化等瓶亦以次見重矣!”[10]

明代田藝蘅(1524—?)撰《留青日札》原書中沒有與鈞窯有關(guān)的記載,萬歷四十二年(1614年)喬時(shí)敏刪節(jié)刻本題曰《留留青》(凡六卷)一書中則記曰:“均州窯稍具諸色,光彩太露,器極大。今河南新改禹州,其器有兔絲紋、火焰青者。”故此段記載應(yīng)為萬歷四十二年喬時(shí)敏所加。

《宣德鼎彝譜》(八卷)是研究文物的人經(jīng)常引用的一本書,《四庫全書總目》收錄。一般認(rèn)為系明宣德三年(1428年)呂震等人奉敕編撰。該書記載:“……內(nèi)庫所藏柴、汝、官、哥、均、定各窯器皿,款式典雅者,寫圖進(jìn)呈……其柴、汝、官、哥、均、定中并選二十九種。”[11]

長(zhǎng)期以來《宣德鼎彝譜》被很多研究古董的人視為圭臬,不斷被引用。而且認(rèn)為宋代汝、官、哥、定、鈞五大名窯的說法即源自該書。其實(shí)早在20世紀(jì)20年代,邵銳(1905—?年)就曾撰文指出其作者系偽托,并對(duì)該書的真?zhèn)翁岢隽艘蓡朳12]。1936年,法國人伯希和(1878—1945年)也曾撰文對(duì)該書的可靠性提出疑問[13]。1990年,英國學(xué)者柯玫瑰曾撰文指出該書的序和跋為偽托,其編撰年代不會(huì)早于1600年太久,該書的內(nèi)容可能為17世紀(jì) [14]。1997年,李民舉先生撰文指出其成書年代當(dāng)在明代嘉靖年間[15]。2002年,秦大樹先生撰文指出該書系正德之后、明后期人偽作[16]。近些年,陸鵬亮先生經(jīng)過研究后進(jìn)一步指出該書的成書年代不早于明代萬歷朝,而書中所附項(xiàng)子京《宣爐博論》成文的上限更晚至天啟六年(1626年) [17]。筆者同意陸先生的觀點(diǎn)。由此可見,該書有關(guān)“內(nèi)庫所藏柴、汝、官、哥、均、定各窯器皿……”的記載不足為據(jù)。

明代崇禎年間方以智(1611—1671年)撰《物理小識(shí)》(卷八“窯器本末”條)曰:“柴、汝、官、哥、定,宋窯之名也。元美曰:柴窯,柴世宗進(jìn)御。葉寘言:錢鏐燒。陸龜蒙詠越窯:奪得千峰翠色來。則唐有矣!定州白瓷有芒,遂命汝州造青窯器。均州五色皆汝之類也!”[18]

由上述可知,“均(州)窯”這一概念形成于明代后期,而且當(dāng)時(shí)文人已將其與汝、官、哥、定等名窯并提,被列為具有高雅特性的收藏品和陳設(shè)品。

清代查慎行(1651—1728年)撰《人海記》里的一條記載可資為證。該書(卷下“磁瓶二百金”條)曰:“大內(nèi)牡丹盛開,神廟思以磁瓶貯之。偶江陰民有一均州瓶,高數(shù)尺許,欲得十金,或笑之。忽內(nèi)臣覓進(jìn),上喜,問價(jià)幾何?奏曰:二百金。上諭:先給百金,如未有肯,再給五十金。”[19]

明代晚期以來,文人的論著多互相抄襲。如明代天啟年間谷泰撰《博物要覽》曰:“均州窯有朱砂紅、蔥翠青(俗謂鶯哥綠)。茄皮紫紅如胭脂、青若蔥翠、紫若墨黑,三者色純無少變露者為上品。底有一、二數(shù)目字號(hào)為記。豬肝色、火里紅,青綠錯(cuò)雜若垂涎色,皆上三色之燒不足者,非別有此色樣。俗即取鼻涕、豬肝等名。是可笑耳。此窯惟種菖蒲盆底佳甚,其他如坐墩、爐、盒、方瓶、罐子,俱是黃沙泥坯,故器質(zhì)粗厚不佳。雜物,人多不尚。近年新燒此窯,皆宜興沙土為骨,泑水微似,制有佳者,但不耐用耳!”[20]

此段明顯抄襲上述明代萬歷十九年(1591年)刊行的高濂撰《遵生八箋》(卷十四之“燕閑清賞箋上”)“清賞諸論”之“論諸品窯器”條。

到了清代,一些文獻(xiàn)開始明確指出鈞窯始燒于北宋,有的甚至還指出是北宋末年。如清初孫承澤(1592—1677年)撰《硯山齋雜記》(卷四之“窯器”)曰:“窯器所傳柴、禹、官、哥、鈞、定,可勿論矣!在勝朝則有永、宣、成、弘、正、嘉、隆、萬官窯。其品之高下,首成窯、次宣、次永、次嘉,其正、弘、隆、萬間亦有佳者……高江村《酬倉林•宋均窯瓶歌》:古來窯器崇樸質(zhì),瓦甖土缶無奇特。越窯傳自李唐開,青瓷共寶柴皇式。雅具偏從趙宋多,錦邊芒定嫌芒刺,敕使新窯建汝州,熊熊瑪瑙流光澤。渡江邵局襲故京,澄泥范土何輕明。燒成惟鮮至尊用,鄭重特以官窯名。處州二章巧更過,生一新興百圾破。一器爭(zhēng)酬數(shù)十緡,阿弟龍泉名并播。近來纖美說宣成,麗彩寒芒照四坐。寶碗雞缸盤積紅,市中論價(jià)稱奇貨。僧寮偶見雙耳瓶,黛色濃淡光泠泠。異哉均州舊時(shí)造,幾經(jīng)兵燹猶完形。蒼公為言出內(nèi)府,亂離遺棄等塵土。當(dāng)今所寶惟蒸民,焚裘裂錦輕圖譜。不爾搜求焉得存,此物早同簋簠尊(批注曰:宣和間內(nèi)府尚古器,搜求民間,無敢隱者)。禪家本意絕貪愛,贈(zèng)君持去娛朝昏。雨過秋天白露時(shí),小齋瑟瑟涼風(fēng)吹。題詩燈前記佳話,紙窗木榻生陸離。京師地鹵堅(jiān)花木,花開花謝空寒燠。得此大足消清愁,殷勤滿插東籬菊。”[21]至此,鈞窯瓷器被說成是北宋宣和內(nèi)府器。

約成書于清代雍正、乾隆年間的無名氏撰《南窯筆記》曰:“均窯,北宋均州所造,多盆奩、水底、花盆器皿。顏色大紅、玫瑰紫、驢肝、馬肺、月白、紅霞等色。骨子粗黃泥色,底釉如淡牙色。有一、二數(shù)目字樣于底足之間,蓋配合一副之記號(hào)也!釉水蔥茜肥厚、光彩奪目。明有寧青窯仿均一種,顏色薄暗、五色雜沓。廣窯亦有一種青白相間麻點(diǎn)紋者,皆瓶、缽之類。胎骨輕脆,不堪賞鑒。宜興掛釉一種,與廣窯相似。”還曰:“官窯,柴、汝、官、哥、定、龍泉、宣、成、嘉、萬為宋、明十大窯。蓋以諸器畢制、命官專督者,俱名官窯。其均窯、廠官,不在大窯之內(nèi)。”[22]指出鈞窯的年代為北宋。

成書于清代乾隆年間朱琰撰《陶說》(卷二“說古”之“古窯考”)曰:“均州窯,今河南省禹州。”接著羅列了《留青日札》、《博物要覽》、《清秘藏》、《通雅》等書對(duì)鈞窯的記載。雖未指明鈞窯的年代,但卻明顯將鈞窯放在“說明(代)”之前論述[23]。

成書于清代嘉慶年間藍(lán)浦撰《景德鎮(zhèn)陶錄》(卷六“鎮(zhèn)仿古窯考”)曰:“均窯,亦宋初所燒,出鈞臺(tái)。鈞臺(tái),宋亦稱鈞州,即今河南之禹州也。土脈細(xì),釉具五色,有兔絲紋。紅若胭脂、朱砂為最,青若蔥翠、紫若墨者次之,三者色純無少變雜者為上。底有一、二數(shù)目字號(hào)為記者佳……”[24]明確指出鈞窯始燒于北宋初年。

晚清、民國時(shí)期的文獻(xiàn)在談?wù)撯x窯時(shí)也都沿襲鈞窯始燒于北宋的說法。清末寂園叟撰《陶雅》(卷上)曰:“古窯之存于今世者,在宋曰均、曰汝、曰定、曰官、曰哥、曰龍泉、曰建、曰元之紫釉、曰明之祭紅……”[25]民國初年許之衡撰《飲流齋說瓷•概說第一》云:“吾華制瓷可分為三大時(shí)期,曰宋、曰明、曰清。宋最有名之窯有五,所謂柴、汝、官、哥、定是也!更有均窯,亦甚可貴。其余各窯則統(tǒng)名之曰小窯。”該書“說窯第二”又曰:“均窯,宋初禹州所造。禹州昔號(hào)鈞臺(tái),‘鈞’,訛作‘均’,相沿已久。”[26]

20世紀(jì)30年代,《瓷器概說》和《中國陶瓷史》這兩部陶瓷專著都附庸鈞窯始燒于北宋之說法。1935年郭葆昌(1879—1942年)撰《瓷器概說•歷代名窯》曰:“窯之見于載籍者,莫古于晉之東甌……北宋名窯最多,定、鈞(注曰:窯建于宋初,在今河南禹縣,其地有鈞臺(tái),因名鈞窯,至今尚存)、東、汝、官、龍泉、哥、弟諸窯,南北互峙,后先輝映。”[27]1936年出版的吳仁敬、辛安潮撰《中國陶瓷史》(第九章 宋時(shí)代)曰:“宋太祖趙匡胤,風(fēng)云際會(huì)……綜上所述,當(dāng)時(shí)(系指宋代,筆者注)瓷藝既精進(jìn)如斯,故官窯輩出,私窯蜂起。其間出群拔萃最著名者有定、汝、官、哥、弟、均等名窯……河南禹縣,昔號(hào)均臺(tái),宋稱均州,宋初于此設(shè)窯燒造,故名均窯……”[28]該書作者恐怕亦是道聽途說,未加考證,因?yàn)橛砜h在歷史上從未叫過“均臺(tái)”,宋代亦未稱過“均州”。

應(yīng)該指出,雖然現(xiàn)代考古學(xué)于20世紀(jì)初即已被引入中國,但直到新中國成立前,仍未普及。因此,明代晚期至民國時(shí)期有關(guān)考古方面的著述,基本上屬于“書齋考古”,都是文人、鑒藏家之間鑒賞心得的相互傳抄。有關(guān)鈞窯的文獻(xiàn)記載所描述鈞瓷的造型有盆、奩(花盆托)、尊、瓶等,所描述鈞瓷的特征有窯變色釉、釉面有“蚯蚓走泥紋”、器物的足底刻劃有數(shù)目字等。對(duì)于鈞窯的年代,認(rèn)為是北宋,甚至北宋初,并將鈞窯與汝、官、哥、定、柴、龍泉窯等并列為宋代“名窯”、“官窯”。認(rèn)為這些窯的地位明顯比其他所謂“小窯”、“民窯”高。值得一提的是,明代晚期至民國時(shí)期文獻(xiàn)所指的鈞窯除了被現(xiàn)代研究者稱作“官鈞”以外,還被稱作“陳設(shè)類鈞瓷”或“數(shù)碼鈞瓷”,以免與其他盆、碗、瓶、壺等造型的所謂民鈞類鈞瓷相混淆。

1949年新中國成立后,鈞窯研究開始正式走出書齋,全面進(jìn)入田野調(diào)查和考古發(fā)掘階段。在鈞窯研究方面的關(guān)鍵問題是解決長(zhǎng)期困擾人們的“官鈞窯”的燒造地點(diǎn)和燒造年代。對(duì)于“官鈞窯”瓷器的燒造地點(diǎn),大家公認(rèn)的是20世紀(jì)60年代在禹縣城北門內(nèi)鈞臺(tái)、八卦洞附近發(fā)現(xiàn)的窯址,不存在爭(zhēng)議。而在“官鈞窯”燒造年代方面,雖然以馮先銘(1921—1993年)、晉佩章(1926—2008年)、趙青云先生等為代表的老一輩文物工作者,在對(duì)窯址進(jìn)行調(diào)查和發(fā)掘的基礎(chǔ)上,秉持了關(guān)于“官鈞窯”瓷器燒造于北宋的觀點(diǎn),但事實(shí)求是說,這一觀點(diǎn)受以往文獻(xiàn)說法影響較大,缺乏令人信服的過硬證據(jù)。

1964年3月,為進(jìn)一步了解禹縣古窯址的全貌和鈞窯的燒造歷史,故宮博物院特派馮先銘、葉喆民、方國錦、杜廼松先生等赴河南省禹縣、臨汝縣(1988年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)撤臨汝縣恢復(fù)汝州市)、郟縣等地進(jìn)行了為期三周的調(diào)查。葉喆民先生曾在《文物》1964年第8期發(fā)表《河南省禹縣古窯址調(diào)查記略》一文,文中談到此行的目的主要是為解決傳世均窯瓷器的產(chǎn)地問題。說是:“關(guān)于均窯的燒造歷史,因?yàn)檫^去文獻(xiàn)記載不詳,見解互異,所以至今依然眾說紛紜,莫衷一是。雖然在河南、河北一帶如湯陰、安陽、新安、磁縣等地不斷發(fā)現(xiàn)均釉瓷片,但大都是時(shí)代較晚的元代均瓷一類,而傳世的許多號(hào)稱宋均特別是刻有數(shù)碼的盆、奩等殘片迄無所獲。” 又說:“因此我們認(rèn)為早于宋代的北宋均窯,無論從窯址情況或傳世器物來看,都是無可置疑的。”“我們的初步意見,是將均窯的上下限定為北宋至元代。”“證知均窯始燒于宋。”[29]馮先銘先生則在該期《文物》上發(fā)表了《河南省臨汝縣宋代汝窯遺址調(diào)查》一文,文中也說:“神垕鎮(zhèn)均窯的始燒年代應(yīng)在北宋,而不始于金。”“均窯系與耀州窯系兩者是同時(shí)并行,也就是說均釉帶紅斑與汝窯青瓷是同一時(shí)期的產(chǎn)物。而耀州窯系沒落后,均窯系還繼續(xù)延續(xù)下去,而不是代汝而起。”[30]

1964年10月,河南省禹縣人民政府為編寫《鈞瓷史》而組建的“鈞瓷史考察組”將在禹縣城北門內(nèi)八卦洞附近收集到的瓷片標(biāo)本送到北京請(qǐng)專家鑒定。國家手工業(yè)管理總局工藝美術(shù)處楊宗安先生,故宮博物院孫瀛洲先生、馮先銘先生,中國歷史博物館楊宗榮先生、沈從文先生等看到這些瓷片標(biāo)本后均認(rèn)為是重要發(fā)現(xiàn),并紛紛表態(tài)。歸納起來有兩點(diǎn):一是認(rèn)為八卦洞瓷片與故宮博物院藏傳世鈞瓷一樣,找到了鈞瓷的老家。二是認(rèn)為鈞瓷的年代可以由原先認(rèn)為的北宋晚期上推到北宋中期。楊宗安先生認(rèn)為:“這個(gè)遺址可能就是傳世宋鈞的產(chǎn)地,如果發(fā)掘一下,鈞瓷的歷史就可以解決。”[31]

10年后,1974年河南省文物工作隊(duì)對(duì)禹縣城北門內(nèi)的鈞臺(tái)窯址進(jìn)行了全面鉆探和重點(diǎn)發(fā)掘,河南省博物館趙青云先生主持了此次鉆探和發(fā)掘工作。趙青云先生在《文物》1975年第6期發(fā)表了《河南禹縣鈞臺(tái)窯址的發(fā)掘》一文,文中說:“從這次發(fā)掘材料來看,鈞瓷創(chuàng)燒于北宋初期。”還說:“鈞瓷的興盛之日,大約是宋徽宗時(shí)期(1101—1125年)。”[32]

隨著古代墓葬、遺址、陶瓷窯址調(diào)查和考古發(fā)掘工作的開展以及自然科學(xué)檢測(cè)手段在中國古陶瓷研究領(lǐng)域的應(yīng)用,新的學(xué)術(shù)成果不斷涌現(xiàn),集各學(xué)科、領(lǐng)域頂級(jí)專家、學(xué)者編寫一部權(quán)威的《中國陶瓷史》工作開始走上議事日程。經(jīng)過多年運(yùn)作,1982年,文物出版社出版了由中國硅酸鹽學(xué)會(huì)主編的《中國陶瓷史》,書中將鈞窯列入北宋“六大窯系”和“五大名窯”。該書堪稱一部劃時(shí)代的專著,具有較高的權(quán)威性,所吸收的學(xué)術(shù)成果截至1980年。書中所倡導(dǎo)的鈞窯始燒于北宋、鈞窯是宋代五大名窯之一,幾成定論,被此后的大量論著引用,產(chǎn)生廣泛持久的學(xué)術(shù)影響。

1992年,李輝柄先生撰《宋代官窯瓷器》曰:“可以推斷,官鈞窯始建年代應(yīng)在政和以后。”[33]更堅(jiān)定了人們認(rèn)為官鈞窯始燒于北宋的信心。

自20世紀(jì)初以來,不斷有人對(duì)鈞窯的始燒年代提出異議,1975年河南省文物工作者對(duì)鈞臺(tái)窯址進(jìn)行考古發(fā)掘后,又有人對(duì)此次發(fā)掘成果產(chǎn)生懷疑。因此,人們迫切希望能有新的考古發(fā)掘成果面世。2001年9月至2002年1月,北京大學(xué)考古文博學(xué)院和河南省文物考古研究所聯(lián)合對(duì)位于河南省禹州市神垕鎮(zhèn)劉家門村的鈞窯遺址進(jìn)行了考古發(fā)掘。主持此次考古發(fā)掘工作的北京大學(xué)考古文博學(xué)院教授秦大樹先生在隨后發(fā)表的發(fā)掘報(bào)告和其他相關(guān)論著中認(rèn)為,神垕鎮(zhèn)劉家門鈞窯創(chuàng)燒于北宋末期的徽、欽時(shí)期(1101—1127年),從創(chuàng)燒伊始就具有很高的水平,燒成了淡雅勻凈、典雅美觀的天青釉瓷,青瓷的燒造水平也極高,表明早期鈞窯的不少器物是高檔產(chǎn)品,面向?qū)m廷或達(dá)官貴人[34]。還認(rèn)為:“鈞窯是北宋末期興起的一個(gè)以生產(chǎn)高檔瓷器為主的窯場(chǎng),部分產(chǎn)品仿制汝窯,但自己生產(chǎn)的青釉、紅釉瓷也極具特色。”[35]由于此次考古發(fā)掘被評(píng)為由國家文物局組織評(píng)選的2001年度全國十大考古發(fā)現(xiàn),所以影響很大,對(duì)鈞窯始燒于北宋說形成有力支持。

鈞窯天藍(lán)釉鼓釘三足花盆托

鈞窯月白釉出戟尊

鈞窯玫瑰紫釉長(zhǎng)方花盆

鈞窯月白釉梅瓶

鈞窯玫瑰紫釉花盆

鈞窯玫瑰紫釉菱花式花盆

鈞窯玫瑰紫釉菱花式花盆三、有關(guān)鈞窯始燒年代的其他幾種說法

關(guān)于鈞窯的始燒年代,除了“鈞窯”、“官鈞窯”始燒于北宋說以外,還有官鈞窯瓷器燒造于金代、元代、元末明初、明代等幾種說法。

1.金代說

20世紀(jì)30年代,日本學(xué)者久志卓真(1898—1974年)和大谷光瑞(1876—1948年)曾指出鈞窯始燒于金代[36]。

1936年號(hào)稱“嶺南碑帖第一人”的著名文物鑒藏家羅原覺(號(hào)“道在瓦齋”)(1891—1965年)所著《談瓷別錄》一書在對(duì)鈞窯地理沿革進(jìn)行較詳細(xì)考證后認(rèn)為,鈞窯是金代的產(chǎn)物[37]。

1956年出版的陳萬里(1892—1969年)撰《中國青瓷史略》(二、青瓷燒造的開始及其發(fā)展——(七)異軍突起的鈞窯)曰:“所謂鈞瓷,在北宋時(shí)候只是緊鄰汝州陽翟縣所燒的一種青釉器而已,還沒有鈞窯這個(gè)名稱。而在南宋的記載里,也沒有提及過鈞窯。它的興起,與汝窯的衰落有密切的關(guān)系。就是說,臨汝窯到了北宋末年,經(jīng)過‘靖康之變’是毀滅了,而緊鄰著臨汝東北鄉(xiāng)大峪店的陽翟縣野豬溝(東距神垕鎮(zhèn)10里),就燒造了一種不同于臨汝所燒的青釉器。這是在北方金人統(tǒng)治之下以及元代的一百余年間的產(chǎn)物。”還說:“鈞窯之繼汝而起是在金人統(tǒng)治時(shí)代,那時(shí)是鈞器的黃金時(shí)期。到了元代,是所謂粗制亂造時(shí)期。” [38]1958年,關(guān)松房先生(1901—1982年)撰《金代瓷器和鈞窯的問題》曰:“鈞州在戰(zhàn)國時(shí)為陽翟,到宋代元豐三年陽翟屬潁昌府,金大定二十四年才改為鈞州。鈞窯不叫陽翟、不叫潁昌,也不叫禹窯,足見鈞窯建于金大定二十四年后,這是肯定的。”[39]1958年,童書業(yè)(1908—1968 年)、史學(xué)通先生撰《中國瓷器史論叢》之“中國瓷器史概論”曰:“鈞窯瓷器可以說是北方青瓷的殿軍——它的燒造地點(diǎn)在河南禹縣(古鈞州),燒造時(shí)代大致在南宋到元代的一段期間。”[40]其實(shí)說成“金代到元代的一段時(shí)間”可能更準(zhǔn)確,因?yàn)楸彼螠缤龊螅x窯所在地已屬于金代掌控地域。1963年出版的輕工業(yè)廳景德鎮(zhèn)陶瓷研究所編著《中國的瓷器》曰:“鈞窯就是金瓷的代表。鈞窯是北宋以后繼汝窯而起的北方最有名的窯,所謂‘羊肝紫’等似多盛于北宋。鈞州之名,是始于金大定二十四年(公元1184年),窯以鈞州名,也當(dāng)在金統(tǒng)治時(shí)期。據(jù)上引述,可知鈞窯是金的產(chǎn)物,宋不稱鈞窯。”[41]

1999年臺(tái)北故宮博物院余佩瑾女士在對(duì)器皿類鈞瓷和陳設(shè)類鈞瓷分別進(jìn)行研究后,“推測(cè)器皿類鈞瓷盛燒于金、元時(shí)期”,“陳設(shè)類鈞瓷的燒造年代,基本上亦主張它們產(chǎn)制于北宋之后”,“不會(huì)晚過明宣德官窯”[42]。

2002年深圳文物考古研究所劉濤先生撰文認(rèn)為,1956年陳萬里先生在《中國青瓷史略》一書中對(duì)鈞窯燒造年代的觀點(diǎn)(即“金代”,筆者注)“還是基本成立的”。指出鈞窯“大量燒造并形成氣候而成為北方地區(qū)有影響的瓷器品種,當(dāng)在金、元時(shí)期”[43]。

2005年歐陽希君先生撰文認(rèn)為:“日用鈞瓷創(chuàng)燒于金代,陳設(shè)類鈞瓷則晚至元末明初以至更晚的明中前期,均屬民窯性質(zhì)。”[44]

2.元代說

北京大學(xué)教授秦大樹先生在《鈞窯始燒年代考》一文中談到:“美國華盛頓弗利爾美術(shù)館和哈佛大學(xué)賽克勒美術(shù)館是世界上收藏陳設(shè)類鈞瓷較多的兩座美術(shù)館,筆者在檢視他們的器物記錄時(shí)看到,20世紀(jì)前半葉他們無不遵照中國學(xué)者的觀點(diǎn),將這些器物定為宋代,但已不斷地有學(xué)者對(duì)其提出時(shí)代可能稍晚的異議。到20世紀(jì)60、70年代,弗利爾美術(shù)館就將所有的陳設(shè)類鈞瓷的時(shí)代從宋代改為元代,哈佛大學(xué)現(xiàn)在也將其定為元代。這一觀點(diǎn)隨著時(shí)間的推移,在國際上正被日益增加的學(xué)者所接受。”[45]

3.元末明初說

1997年北京大學(xué)李民舉先生撰文認(rèn)為,通過對(duì)官鈞燒造于“北宋說”的幾個(gè)關(guān)鍵性證據(jù)“宣和元寶”錢范、“花石綱”、鈞臺(tái)窯址共存遺物的研究考證,認(rèn)為這幾個(gè)證據(jù)無一支持“北宋說”,并通過對(duì)宋、元、明各代各類器物的排比,得出與國外學(xué)者基本一致的結(jié)論,即鈞臺(tái)窯“瓷器明顯具有元及明初風(fēng)格”,其年代應(yīng)在公元15世紀(jì)左右,跨越元、明兩個(gè)朝代[46]。

4.明代說

2005年,上海博物館用先進(jìn)的“前劑量飽和指數(shù)法測(cè)定瓷器熱釋光年代技術(shù)”對(duì)歷年出土的不同鈞窯瓷器標(biāo)本進(jìn)行年代測(cè)試,結(jié)果是:陳設(shè)類“北宋鈞窯”的年代為距今660—630年的14世紀(jì)后期,即元末明初時(shí)期;典型金元鈞窯標(biāo)本的年代為距今730—720年的13世紀(jì)后期,即為蒙古時(shí)代末年或元代初年。兩者相差約100年。結(jié)合其他諸如文獻(xiàn)、考古及器物學(xué)資料,研究者認(rèn)為“北宋鈞窯”之說是一種歷史的誤會(huì),其真實(shí)年代為元代晚期至明代早期,其性質(zhì)屬官窯。結(jié)合當(dāng)時(shí)的歷史背景,研究者“更傾向于其燒制年代為明代早期” [47]。

2005年11月23日至25日,由中國古陶瓷學(xué)會(huì)、河南省文物管理局等主辦的“2005,中國禹州鈞窯學(xué)術(shù)研討會(huì)”在河南省禹州市舉行。在此次學(xué)術(shù)研討會(huì)上,陳設(shè)類鈞瓷的燒造年代成為與會(huì)代表討論的熱點(diǎn)問題。有專家、學(xué)者認(rèn)為是北宋[48],有的認(rèn)為有北宋和金末至元代中期之分[49],有的認(rèn)為是元末明初[50],也有的認(rèn)為是明代[51]。

2006年初,在深圳市宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)基金資助下,深圳文物考古鑒定所以有償捐贈(zèng)的方式,接收了一批2004年禹州市鈞臺(tái)窯遺址出土流散的“官鈞窯”瓷器標(biāo)本。經(jīng)過排比研究,深圳考古所專家們一致認(rèn)為,所謂“宋代五大名窯”之一的“官鈞”實(shí)為明代瓷窯,絕非北宋瓷窯。而且認(rèn)為“有相當(dāng)確鑿的證據(jù)證明,‘官鈞’瓷器的生產(chǎn)時(shí)間為明代永樂、宣德年間”[52]。

鈞窯鼓式三足洗

鈞窯月白釉單柄洗

鈞窯玫瑰紫釉海棠式花盆

鈞窯灰紫釉渣斗式花盆

鈞窯玫瑰紫釉菱花式三足花盆托

四、鈞瓷、特別是陳設(shè)類鈞瓷的燒造年代有待于做更深入研究

筆者認(rèn)為,一定要抱著擺事實(shí)講道理的態(tài)度、本著實(shí)事求是的學(xué)風(fēng),來探討鈞瓷特別是陳設(shè)類鈞瓷究竟燒造于何時(shí),不能急于求成,切忌感情用事。依據(jù)現(xiàn)有資料,通過研究做出一些推論是可以的,但在事實(shí)不充分、或者說在缺乏過硬證據(jù)的情況下,萬不可輕易下結(jié)論。實(shí)事求是說,目前諸多說法都缺乏確鑿證據(jù)。

主張鈞瓷始燒于北宋的說法,目前確實(shí)尚缺乏過硬證據(jù)。1999年出版的《鈞瓷志》一書曾談到1962年地方國營(yíng)禹縣神垕(今禹州市瓷廠)建電廠時(shí),曾出土“元祐七年高天順制”鈞窯碗。書中還提到,據(jù)老一輩史志、古陶瓷專家傅振倫先生說,他在1946年11月8日和李鴻慶同游,在北京古玩鋪見一鈞窯盤,銘文曰:“紹圣二年(1095年)五月□命望道□敬造社長(zhǎng)劉造于鈞州高天祥題。” [53]如果情況屬實(shí),這將是證明鈞瓷始燒于北宋最具說服力的資料,但從未見過這類資料發(fā)表,因此,其可信度不高。

在找不到文獻(xiàn)和器物本身所署紀(jì)年證明的情況下,人們寄希望于考古發(fā)現(xiàn)。筆者也對(duì)考古發(fā)現(xiàn)寄予很大希望,但往往滿懷希望都化為泡影。以往發(fā)表的所謂宋墓出土鈞窯瓷器的報(bào)道看來都不可靠。比如有報(bào)道說,1990年河北省定州市寨南村村民在定州市西南15公里的寨南村西南100米處取土?xí)r發(fā)現(xiàn)一圓形磚室墓,定州市博物館隨即派人對(duì)該墓進(jìn)行了清理。1991年發(fā)表的該墓清理簡(jiǎn)報(bào)稱該墓出土物中有定窯白釉印圖案紋瓷枕1件、鈞窯碗1件、銅簪3支、鐵鏵1件。其他還有“開元通寶”2枚、“至元通寶”(應(yīng)為“至道元寶”,筆者注)1枚、“咸平元寶”1枚……“元祐通寶”1枚,共計(jì)10種20枚唐、宋銅錢。發(fā)掘者稱“金代鐵鏵有一園(應(yīng)為“圓”,筆者注)形孔,元代鐵鏵有三孔,而此鐵鏵無孔。鏵從無孔至有一孔后又發(fā)展為三孔,顯然這是勞動(dòng)工具不斷改良的結(jié)果。此鏵比金、元鐵鏵要早。又根據(jù)出土的 10種銅錢,最晚的是‘元祐通寶’(公元1086—1093),故我們將此墓定為北宋中晚期當(dāng)是無異議的。”[54]筆者認(rèn)為此墓的斷代不是無異議,而是頗有異議。因?yàn)閮H從文中所配鈞窯碗的照片看,其圈足“足壁內(nèi)外均斜,足墻外撇,足端斜削”,這種“圈足只出現(xiàn)在元代遺址和墓葬中出土的雞心碗上” [55],明顯具有元代鈞窯碗的風(fēng)格,與陜西省西安市元順帝至元三年(1337年)劉達(dá)墓出土的鈞窯天藍(lán)釉碗(見圖1.1和圖1.2)風(fēng)格一致。

查到俞永炳先生發(fā)表的《宋遼金紀(jì)年墓葬和塔基出土的瓷器》一文,文中附有 “宋遼金時(shí)期紀(jì)年墓葬、塔基出土瓷器一覽表”,表中序號(hào)50列出宋嘉祐八年(1063年)河南密縣馮京夫婦墓出土有“鈞釉爐1、鈞釉瓶3、鈞釉壺1、黑釉碗1”。查到此線索,筆者甚是高興。但當(dāng)興沖沖地找來該墓發(fā)掘簡(jiǎn)報(bào)一讀時(shí)[56],不免又大失所望,因?yàn)槟怪兴鐾?件五足爐、3件瓶、1件香料壺、5件碗等,所施釉均不屬于鈞釉。發(fā)掘簡(jiǎn)報(bào)中還認(rèn)為,“河南影青瓷(應(yīng)稱“青白瓷”,筆者注)的產(chǎn)地,在禹縣鈞臺(tái)窯、新安城關(guān)窯都有發(fā)現(xiàn)”。遂將墓中出土的兩件影青瓷盤判定為禹縣鈞窯產(chǎn)品,并稱之為“河南宋影青瓷的早期類型,也是北宋時(shí)期河南地方民窯瓷器中的精華”。筆者認(rèn)為有關(guān)河南地區(qū)瓷窯燒造青白瓷的說法根本不足為信,一個(gè)地方的瓷窯出土另一個(gè)地方瓷窯產(chǎn)品是普遍現(xiàn)象,但絕不能因此說這些產(chǎn)品由當(dāng)?shù)卮筛G所燒造。

陳設(shè)類鈞瓷的燒造年代目前爭(zhēng)議也較大,其中重要的原因是迄今為止未發(fā)現(xiàn)器物本身帶紀(jì)年者。另外,墓葬也從未見有出土。目前所見唯一出土過陳設(shè)類鈞瓷的遺跡是2005年北京市西城區(qū)皇城根毛家灣1號(hào)院發(fā)現(xiàn)的瓷片坑,經(jīng)北京市文物研究所進(jìn)行考古發(fā)掘,共出土唐、宋、元、明各朝瓷器約100多萬片。耿寶昌先生看了這批瓷片標(biāo)本后推測(cè)可能是“源于宮內(nèi)的殘瓷”[57]。其中陳設(shè)類鈞瓷4片,分別為天藍(lán)釉菱花形花盆托殘片(見圖2)、天藍(lán)釉長(zhǎng)方花盆殘片(見圖3)、玫瑰紫釉鼓釘三足圓花盆托殘片(見圖4)、玫瑰紫釉葵花式花盆殘片(見圖5)。可惜由于這批殘瓷年代跨度大,又沒有清晰的地層疊壓關(guān)系,因此仍解決不了陳設(shè)類鈞瓷的斷代問題。

以往認(rèn)為陳設(shè)類鈞瓷燒造于北宋的考古學(xué)依據(jù)之一是“‘宣和元寶’錢模”。1974年河南省文物工作隊(duì)對(duì)位于禹縣城北門內(nèi)的鈞臺(tái)窯址進(jìn)行了全面鉆探和重點(diǎn)發(fā)掘,1975年發(fā)表的《河南禹縣鈞臺(tái)窯址的發(fā)掘》一文首次提到“該窯址發(fā)現(xiàn)的用鈞瓷泥制作的‘宣和元寶’錢模”,但并未指出是如何發(fā)現(xiàn)的。1999年出版的《鈞瓷志》(第二章鈞瓷史略)說:“早在民國十五年(1926年),禹州有一魏姓者,在鈞臺(tái)窯區(qū)挖出瓷制方形錢模一個(gè),正面有‘宣和元寶’字樣。1964年又發(fā)現(xiàn)同樣錢模,經(jīng)河南省文物研究部門鑒定,錢模胎質(zhì)與鈞臺(tái)窯鈞瓷胎質(zhì)相同。”[58]如果此說法可靠,就證明這種錢模先后發(fā)現(xiàn)兩個(gè),但均不是正式考古發(fā)掘所得。有說該錢模的另一面印有“崇寧年制”[59],筆者認(rèn)為其實(shí)是誤認(rèn),應(yīng)為“崇寧二年”紀(jì)年(見圖6.1和圖6.2),以至于有學(xué)者認(rèn)為崇寧(1102—1106年)年間的人怎么會(huì)知道16年后宋徽宗啟用“宣和”(1119—1125年)年號(hào)?因此,“宣和元寶”錢模的考古學(xué)依據(jù)被認(rèn)為不充分。

認(rèn)為陳設(shè)類鈞瓷燒造于北宋的考古學(xué)依據(jù)之二是陳設(shè)類鈞瓷上有刻“奉華”銘文者。1964年,馮先銘先生發(fā)表《河南省臨汝縣宋代汝窯遺址調(diào)查》一文,率先提到傳世鈞窯瓷器有底部刻“奉華”銘文者,但并未指出實(shí)物藏在何處。文中說:“有三點(diǎn)值得注意:第一,傳世的大批宋代均窯花盆、出戟尊、尊、奩等器皿,其質(zhì)量造型與定窯、汝窯、官窯有共同點(diǎn),都是為了適應(yīng)宮廷需要而燒制的。第二,均窯傳世品中有底部刻‘奉華’銘文的,其字體與汝州貢瓷中的銘文完全相同。第三,金代無‘奉華’殿名,可以肯定不是金代產(chǎn)物。另外神后(應(yīng)為“垕”,筆者注)地處北地,在金人統(tǒng)治下,不可能為臨安燒制宮廷瓷器。基于上述三點(diǎn)情況,神后(應(yīng)為“垕”,筆者注)鎮(zhèn)均窯的始燒年代應(yīng)在北宋,而不始于金。”[60]后來,1982年出版的《中國陶瓷史》[61]、1983年出版的《中國陶瓷•定窯》[62]、1990年出版的《鈞瓷志》[63],以及馮先銘先生撰《宋代瓷器發(fā)展的幾個(gè)問題》[64]、李輝柄先生撰《鈞窯系的形成與分期》 [65]、汪慶正先生撰《記上海博物館所藏帶銘定瓷》[66]等,均談到20世紀(jì)70年代發(fā)掘禹縣鈞臺(tái)窯址時(shí),出土過底部刻劃“奉華”二字的器物(或直言為“出戟尊”)。但使人不得其解的是,如此重要的標(biāo)本為何從未見發(fā)表?看來此說法不可靠。況且,窯址出土這種標(biāo)本根本就不可能,因?yàn)槿绻歉G址出土,那就意味著銘文是燒窯前刻劃的,“奉華”為宮殿之名當(dāng)無疑問,但問題是北宋宮廷建筑中根本就沒有“奉華”殿或?qū)m。有關(guān)北宋宮殿的記載見于成書于明代天順五年(1461年)李賢等撰《大明一統(tǒng)志》,該書(卷二十六“河南布政司”之“宮室”)曰:汴故宮,在府城內(nèi)正北,本宋之大內(nèi),金人廣之。皇城南外門曰南薰,南薰之北新城門曰豐宜。橋曰龍津,橋北曰丹鳳門,丹鳳北曰文武樓,東曰太廟,西曰郊社,正北曰承天門,雙闕前引東西左右掖門,承天之北正殿曰大慶殿,東廡曰嘉福樓,西廡曰嘉瑞樓,大慶之后曰德儀殿,正內(nèi)曰隆德殿,隆德之次曰仁安殿,仁安之次曰純和殿,純和之次曰寧福殿,寧福之后由苑門而北曰仁智殿,有二大石:左曰敷錫神運(yùn)萬歲峰,右曰王京獨(dú)秀太平巖。苑門東曰仙韶院,北曰涌翠峰,東連長(zhǎng)生殿,又東曰涌金殿、曰蓬萊殿,西曰浮王殿、曰瀛洲殿,南曰閱武殿,又南曰安奉門,東則壽圣宮,北曰徽音院,又北曰燕壽殿,徽音、壽圣東曰太后苑,苑有慶春殿。本朝洪武十一年即其故址建周王府。”書中所記府城內(nèi)還有“龍德宮,在府城內(nèi)西北隅,本宋徽宗潛邸,及即位廣之,易今名,中有壺春堂。延福宮,在府城安遠(yuǎn)門內(nèi),宋徽宗建,規(guī)制精巧莫與為比。二宮皆毀于金兵。東景靈宮、西景靈宮,在府城內(nèi)端禮街之東西,宋建,置藝祖以下御容于內(nèi)。升平樓,在府城宋大內(nèi)需云殿東,舊名紫云,乃宮中觀宴之所,明道初改今名。”[67]書中所記宮殿并無名“奉華”者。

據(jù)宋元之際周密(1232—1298年)撰《武林舊事》(卷七)記載,“奉華”乃南宋高宗皇帝之劉貴妃所居之“奉華堂”,在德壽宮內(nèi)[68]。因此,倘若真有這種刻“奉華”銘文的鈞窯瓷器,也只能是南宋時(shí)所刻劃。

認(rèn)為陳設(shè)類鈞瓷燒造于北宋的理論依據(jù)之一是陳設(shè)類鈞瓷的燒造與“花石綱”、“艮岳”有關(guān)系。1975年,趙青云先生撰《河南禹縣鈞臺(tái)窯址的發(fā)掘》率先指出:“據(jù)文獻(xiàn)記載,宋徽宗崇寧‘四年十一月,以朱勔領(lǐng)蘇、杭應(yīng)奉局及花石綱于蘇州……’‘佳花名木,類聚區(qū)別’這些花木,有的是作為盆景陳列的。而當(dāng)時(shí)的鈞臺(tái)窯,當(dāng)然要為宮廷燒造盆景所要的器皿。出土的各類花盆與盆奩兒器底均刻有一至十的號(hào)碼,同號(hào)配套,這說明為滿足統(tǒng)治階級(jí)的需要,進(jìn)行了大規(guī)模的生產(chǎn)。”[69]趙青云先生文中所引文獻(xiàn)見《宋史紀(jì)事本末》卷十一“花石綱之役”[70]。以后很多人在談?wù)撯x窯時(shí),都將其與“花石綱”、“艮岳”相聯(lián)系,認(rèn)為鈞臺(tái)窯的設(shè)置,與宋徽宗為裝點(diǎn)皇家宮苑“艮岳”有密切關(guān)系,陳設(shè)類鈞瓷中的成套花盆和出戟尊是為種植由“花石綱”從南方搜羅的奇花異草和怪石而燒造。這種看法似乎順理成章。“艮岳”系北宋著名宮苑,位于汴京(今開封市)宮城東北隅。宋徽宗設(shè)花石綱、建艮岳確有其事,《宋史》(卷八十五、地理志第三十八、地理一)載:“萬歲山艮岳。政和七年始于上清寶箓宮之東作萬歲山,山周十余里,其最高一峰九十步,上有介亭,分東、西二嶺,直接南山……宣和四年,徽宗自為《艮岳記》,以為山在國之艮,故名艮岳。蔡絳謂:初名鳳凰山,后神降,其詩有‘艮岳排空宵’,因改名艮岳。宣和六年詔,以金芝產(chǎn)于艮岳之萬壽峰,又改名壽岳。蔡絳謂:南山成,又改名壽岳。岳之正門名曰陽華,故亦號(hào)陽華宮。自政和訖靖康,積累十余年,四方花竹奇石,悉聚于斯,樓臺(tái)亭館雖略如前所記,而月增日益,殆不可以數(shù)計(jì)。[71]”成書于明代天順五年(1461年)李賢等撰《大明一統(tǒng)志》(卷二十六“河南布政司”之“古跡”)亦曰:“壽山艮岳,在府城東北隅,宋徽宗所筑,初名鳳凰山,后改為壽山艮岳。其上有華陽宮(應(yīng)為陽華宮,筆者注),山周廻十余里,峰巒嶂巘、洲渚池沼、怪石古木、珍禽奇獸、宮殿館閣、堂亭臺(tái)榭,各有名號(hào),不可殫紀(jì)。悉為金兵所毀,唯土山尚存。[72]”

其實(shí)人們將陳設(shè)類鈞瓷的燒造與“花石綱”、“艮岳”相聯(lián)系,只能算作理論上的推測(cè),并無文獻(xiàn)和考古發(fā)掘資料證明,應(yīng)該說這種推理缺乏嚴(yán)密性。

由上述可知,將鈞瓷的始燒年代定為北宋尚缺乏令人信服的證據(jù),而將陳設(shè)類鈞瓷的燒造年代定為北宋也尚缺乏過硬的證據(jù)。那是不是說陳設(shè)類鈞瓷就一定燒造于元代,或元末明初,或明初呢?筆者認(rèn)為不然,同樣缺乏確鑿的證據(jù)。目前的儀器測(cè)試年代也還不夠完善,測(cè)試手法單一,誤差較大。另外,僅僅依靠沒有任何紀(jì)年佐證及地層關(guān)系的考古發(fā)現(xiàn)、通過器物類型學(xué)排比的研究方法來確定陳設(shè)類鈞瓷的燒造年代還不能令人信服。比如說器物造型方面,1977年江西省樟樹市劉公廟南宋開禧元年(1205年)墓就出土有青白釉海棠式香爐(見圖7),[73]與傳世鈞窯海棠式花盆(見圖8.1和圖8.2)造型如出一轍。再如1990年江西省宜春市高士路南宋墓出土的吉州窯白地黑花六方花盆托[74](見圖9),與傳世鈞窯六方花盆托(見圖10)造型基本一致。

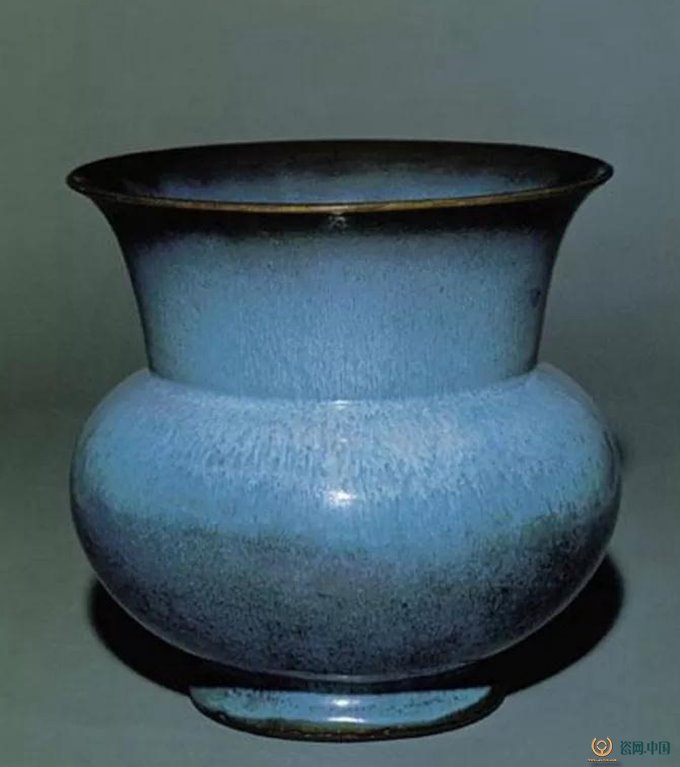

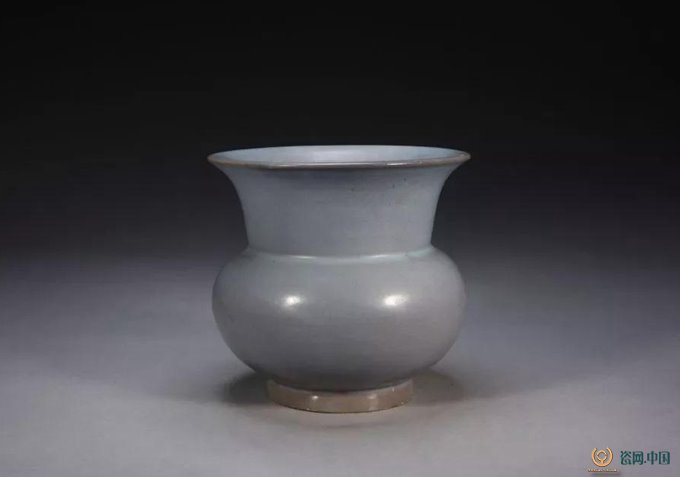

2005年11月23日至25日“2005,中國禹州鈞窯學(xué)術(shù)研討會(huì)” 在河南省禹州市召開,河南省文物考古研究所郭培育先生在會(huì)上詳細(xì)介紹了2004年禹州鈞臺(tái)窯考古的新發(fā)現(xiàn)。2004年4月至9月,河南省文物考古研究所配合禹州市舊城改造建設(shè),對(duì)“古鈞花園”(原禹州制藥廠,這里距“禹州鈞臺(tái)瓷窯遺址”較近)住宅樓小區(qū)建設(shè)工地發(fā)現(xiàn)的文化遺址進(jìn)行了搶救性考古發(fā)掘,發(fā)掘面積3000平方米,清理窯爐4座、墓葬4座,獲得陶、瓷、銅、鐵、石、骨等文物678件。2004年11月23日至25日,中國古陶瓷學(xué)會(huì)在河南省禹州市召開禹州鈞窯專題研討會(huì),專家們初步認(rèn)為此次考古發(fā)掘獲得的陳設(shè)類鈞瓷比1974年發(fā)掘鈞臺(tái)與八卦洞附近鈞窯遺址出土陳設(shè)類鈞瓷器形大,工藝、胎質(zhì)、釉色均有所不同,認(rèn)為這批鈞釉瓷器的時(shí)代應(yīng)為元代[75]。筆者也曾將這兩個(gè)地點(diǎn)出土的陳設(shè)類鈞瓷進(jìn)行比對(duì),發(fā)現(xiàn)2004年原禹州制藥廠地基出土者(見圖 11.1、圖11.2、圖11.3和圖12.1、圖12.2)在制作工藝上比1974年八卦洞窯址出土者(見圖13)差,胎體也顯得厚重。科技工作者的測(cè)試結(jié)果也表明二者在胎、釉化學(xué)組成方面存在差別[76]。而故宮博物院收藏的傳世陳設(shè)類鈞瓷,也大致可分為精細(xì)型(見圖14.1和圖14.2)與粗放型(見圖15.1和圖15.2)兩類。因此,是否意味著精細(xì)型陳設(shè)類鈞瓷與粗放型陳設(shè)類鈞瓷分屬不同時(shí)代所燒造,也就是說陳設(shè)類鈞瓷的燒造存在著生產(chǎn)連續(xù)性,精細(xì)型的燒造年代是北宋或稍晚,而粗放型的燒造年代是明初,這是值得進(jìn)一步探索的問題。

鈞窯天藍(lán)釉紅斑三足爐

鈞窯天藍(lán)釉紫紅斑蓋罐

爐鈞釉琮式瓶

綜上所述,筆者認(rèn)為陳設(shè)類鈞瓷燒造年代之謎的最終揭開,還有待于更多的考古發(fā)現(xiàn)和儀器測(cè)試古陶瓷年代技術(shù)的進(jìn)一步提高。

鈞窯研究中一系列問題的最終解決,除了期待新的考古發(fā)現(xiàn)以外,也離不開對(duì)傳世鈞窯瓷器的了解。為了進(jìn)一步推動(dòng)鈞窯研究的深入開展,2013年故宮博物院古陶瓷研究中心決定將鈞窯研究作為本年度科學(xué)研究工作的中心,擬在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,舉辦“色彩絢爛——故宮博物院鈞窯瓷器展”、出版《鈞瓷雅集——故宮博物院藏傳世及出土鈞窯瓷器薈萃》、召開“鈞窯國際學(xué)術(shù)研討會(huì)”。2013年3月,故宮博物院古陶瓷研究中心研究員、著名古陶瓷鑒定家、91歲高齡的耿寶昌先生曾帶領(lǐng)研究小組成員到天津博物館、河南省文物考古研究所、開封市博物館、禹州鈞官窯址博物館、禹州神垕鎮(zhèn)等進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研考察;綜合各方面情況,對(duì)院藏鈞窯瓷器進(jìn)行了重新梳理、鑒定。為了較全面反映鈞窯所取得的成就,本次展覽除了展出故宮博物院所藏鈞窯瓷器精品以外,還從天津博物館、開封市博物館、內(nèi)蒙古博物院、河南省文物考古研究所等兄弟單位商借了一批具有代表性的傳世和出土鈞窯瓷器或標(biāo)本精品共同展出。

應(yīng)當(dāng)指出,為慎重起見,本次展覽和出版圖錄所選鈞窯瓷器在斷代方面,仍采用傳統(tǒng)觀點(diǎn)。故宮博物院古陶瓷研究中心開展此項(xiàng)科學(xué)研究活動(dòng)的目的,主要還是為專家、學(xué)者們提供一個(gè)將各方面資料匯集一堂、供大家進(jìn)行比較研究的機(jī)會(huì),希望故宮博物院古陶瓷研究中心此次舉辦的鈞窯研究系列活動(dòng),能對(duì)有關(guān)鈞窯諸多學(xué)術(shù)問題的最終解決有所裨益。