北宋末,龍泉大窯區片瓷業已經非常成熟,上升為中心區,而金村一帶則失去主流地位,逐漸邊緣化。原因是多方面的,筆者認為,其中最重要的因素就是大窯區片的制瓷材料優于金村,大窯能做出金村做不出來的好瓷。我們不妨來看看當時大窯區片山連窯生產的各式香爐。

與五代北宋早期金村窯淡青釉產品相比,北宋山連窯燒制的青瓷香爐,釉層明顯增厚,但與南宋中后期相比尚顯單薄。此時的窯工已能成熟運用石灰堿釉,但大部分為單次上釉,沒有象南宋中后期多次上釉肥厚滋潤的質感,釉面感光,通透明亮,頗有晶瑩剔透的效果。

胎土淘洗水平明顯提高,胎質較細膩,以香灰胎為主,大部分胎骨堅硬偏厚重。工藝較一致,爐子底部均削平,不上釉水,由泥圈墊燒,正燒者露胎處呈色朱紅,過燒者發灰色,欠燒者則呈淡紅色。

爐形制豐富多樣,質樸典雅,尺寸小巧,大者口徑12厘米左右,小者5~8厘米,立耳、獸足等裝飾普遍,足多外撇,具體有八卦爐、鼎式爐、環耳爐等種類。

以下介紹幾例:

1)、八卦紋爐 小盤口,圓唇,口沿置方形立耳,筒形腹凸印八卦紋,下承三猴面蹄形足。這類八卦紋小爐數量最多,類似傳世器仍能見到不少。至于八卦紋,一直流行于龍泉窯爐類制品,而此時對八卦紋的運用可能是最早的,這可能和當時道教的流行有關,為宗教滲透到審美理念之見證。

2)、環耳爐 環耳爐有多種式樣,大同小異,基本造型為唇口,斂頸,鼓腹,下承三獸蹄足,頸部兩側貼飾環耳一對。有的口部斜敞,口唇較寬厚,有的口部稍內斂。這類環耳爐目前為止,未見其他窯遺址出現,且龍泉窯各式爐中除鼓釘爐通常貼有雙環(輔首)外,很少見有環耳裝飾,但鼓釘爐的雙環一般細而淺,風格與此殊異。較為接近的代表性一例是遂寧金魚存窖藏出土的“青釉鼎式爐”,其貼飾的捏制環耳或有一脈相承之處。

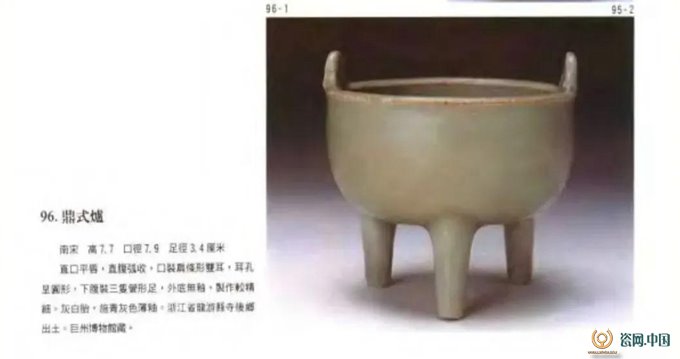

3)、蔥管高足鼎式爐 直口圓唇,口沿置兩立耳,上腹直,下腹弧收,下置三個直立的蔥管高足。從收集到的標本來看,本品類型的鼎式爐在當時燒造較多。筆者曾將這類鼎式爐殘片進行過整理,其胎釉特征、裝燒工藝基本一致,當然也有一些個體差異:釉色多樣,釉面質感不一,尺寸有大小,口沿、立耳及底部的處理稍有粗細之分,等等。

鼎式爐是龍泉窯仿古器中的典型品種之一,但此類型的鼎式爐傳世品并不多見。目前見于著錄的有朱伯謙老師《龍泉窯青瓷》一書中,衢州市龍游縣出土的一件鼎式爐。該器灰白胎,薄釉,與山連窯鼎式爐相比,器式上有一些微妙變化。另,前述遂寧金魚村窖藏“青釉鼎式爐”亦可視為這類鼎式爐的流變。

此類爐元明亦有燒造,但元明以后的器形變化較大,風格殊異。

獸耳銜環鼎式爐 口徑11.1、高11cm 遂寧金魚村南宋窖藏出土 現藏四川宋瓷博物館

4)、撇口三足爐 撇口圓唇,短束頸,扁鼓腹,下承三蹄形足。此爐形制隱約與南宋龍泉窯盛行之鬲式爐接近,但少出筋,亦無袋足。

龍泉窯香爐種類多,數量大,但目前傳世多為南宋中后期產品,南宋早期及之前的香爐面貌則少有人去探究,山連窯生產的各式香爐為我們了解北宋末至南宋早期龍泉窯香爐面貌,提供了生動而珍貴的實物資料。很多造型罕見,有“填補空白”的意義,或為后世某種爐式提供了母型參照,是我們掌握龍泉窯香爐發展演變軌跡不可缺少的一環。

更重要的是,上述這些爐雖不能代表北宋山連窯之整體面貌,但亦是管中窺豹,可見一斑。北宋末龍泉大窯區片之山連窯制瓷水準明顯領先于其他諸窯口,尤其如石灰堿釉之運用,黑胎之嘗試等,均屬超前工藝,此為相繼生產高質量的精細瓷器奠定了堅實基礎。