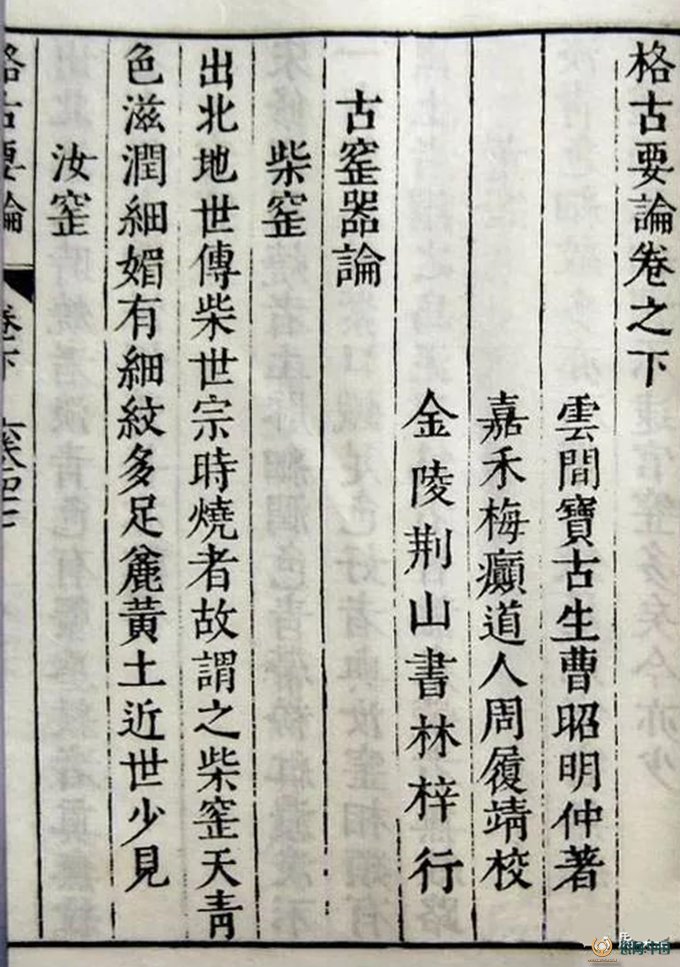

“柴窯”一詞,最早見于明初曹昭《格古要論》之《古窯器論》,原文如下:

柴窯,出北地,世傳柴世宗時燒者,故謂之柴窯。天青色,滋潤細媚,有細紋(者)多,足粗黃土,近世少見。

柴窯這個名字的來由,“世傳柴世宗時燒者”,作者并不肯定是否確切,這不奇怪。《格古要論》出版于明洪武20年,公元1388年,柴世宗954-959年在位,期間相隔了約450年,柴窯之名是不是與此有關,缺乏真憑實據,將信將疑,所以他用了“世傳”二字。但曹昭所持的觀點,似乎是主張柴窯是存在的,并指其特點是“天青色,滋潤細媚,有細紋(者)多,足麄(粗)黃土”,只是“近世少見”。他還特別點出了“出北地”。

曹昭是否見到過他自己所說的“柴窯”呢?那些特征描述可信嗎?究竟是他自己所親見,還是也來自于“世傳”?文中語焉不詳。這是中國傳統文人的通病,模棱兩可,玄混不清,能說得清楚的事情非讓人猜不可。兼喜賣弄,說不清的事情既要說還要遮遮掩掩,不知所云,這在筆記體文章中最為常見。然而,我們可以從他對古陶瓷的了解程度來整體解讀,尋找答案。

在《古窯器論》篇章中,曹昭依次介紹了柴窯、汝窯、官窯、董窯、哥窯、象窯、高麗窯、古定器、吉州窯、古磁器、古建器、古龍泉窯、古饒器、霍器、大食窯等瓷器。這其中,除官窯、柴窯、董窯、象窯和哥窯外,其余都是以燒造地所在州府命名的窯場,大食窯經楊伯達先生考證為阿拉伯地區的掐絲琺瑯器(《論景泰蘭的起源——兼考大食窯與拂郎嵌》1979)。

那么,他對除柴窯以外所舉諸窯有怎樣的了解和見地呢?為方便分析,不妨將《古窯器論》照錄如下,看看他是如何“格”這些古陶瓷的:

柴窯,出北地,世傳柴世宗時燒者,故謂之柴窯。天青色,滋潤細媚,有細紋(者)多,足粗黃土,近世少見。

汝窯,出北地,宋時燒者,淡青色。有蟹爪紋者眞,無紋者尤好,土脈滋媚,薄甚,亦難得。

官窯,宋修內司燒者,土脈細潤,色青帶粉紅,濃淡不一。有蟹爪紋,紫口鐵足。色好者與汝窯相類,有黑土者謂之烏泥窯,偽者皆龍泉燒者,無紋路。

董窯,淡青色,細紋多,亦有紫口鐵足,比官窯無紅色,質麄而不細潤,不逮官窯多矣,今亦少。

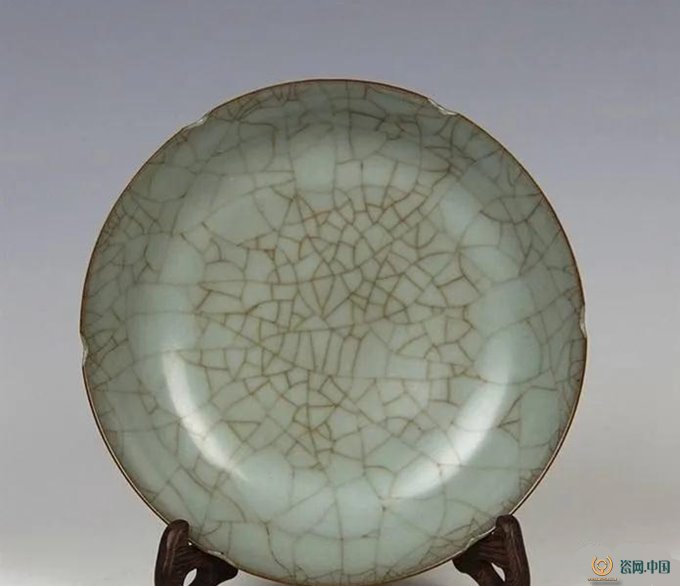

哥窯,舊哥窯色青,濃淡不一,亦有鐵足紫口,色好者類董窯,今亦少。有成群隊者,元末新燒者,土脈麄燥,色亦不好。

象窯,有蟹爪紋,色白而滋潤者髙,色黃而質麄者低,俱不甚直錢。

高麗窯,古高麗窯器皿色粉青,與龍泉窯相類,上有白花朵兒者,不甚直錢。

古定器,古定器土脈細,色白而滋潤者貴,質麄而色黃者價低。外有淚痕者是眞,劃花者最佳,素者亦好,繡花者次之。宣和政和間窯最好,但艱得成群隊者。有紫定色紫,有墨定色黒如漆,土俱白,其價髙如白定。俱出定州,東坡詩云,定州花瓷琢紅玉,凡窯器茅篾骨出者價輕(損曰茅,路曰篾,無油水曰骨出,此賣骨董市語也)。

吉州窯,其色與紫定相類,體厚而質麄,系吉州燒者,不甚直錢。

古磁器,好者與定相類,但無淚痕,亦有劃花、繡花、素者,價低于定器,新者不足論。

古建器,建碗盞多是撇口,色黒而滋潤,有黃兎毫、斑滴珠,大者真,但體極厚俗,甚少見薄者。

古龍泉窯,古青器土脈細且薄,翠青色者貴,粉青色者低,有一等盆,底雙魚,盆口有銅棳環,體厚者不甚佳。

古饒器,御上窯者,體薄而潤,最好。有素折腰樣,毛口者,體雖厚,色白且潤,尤佳。其價低于定。元朝燒小足印花者,內有“樞府”字者高。新燒者足大,素者欠潤,有青花及五色花者,且俗甚矣。

霍器,出霍州,元朝戧金匠彭君寶效古定制折腰様者,甚整齊,故曰彭窯。土脈細白者與定相似,皆滑口,欠滋潤,極脆,不甚直錢。賣骨董者稱為新定器,好事者以重價收之,尤為可笑。

大食窯,以銅作身,用藥燒成五色花者,與拂郎嵌相似,嘗見香爐、花瓶、合兒、盞子之類。但可婦人閨閣中用,非士夫文房清玩也。又謂之鬼國窯。

得益于考古學科的發展,對高古陶瓷的認知,今人較之前人,尤其是明清人士,有著極大的優勢。今人能夠借助考古發掘成果,既系統又具體的對各個窯口進行全面認知。并且,圍繞陶瓷工藝、原理、用途、市場、制度、審美以及社會背景多方面的體系性學科建構日臻完善。公共展示場所逐步普及、出版物層出不窮、知識和信息交流的便捷,出土器物前所未有的大量呈現,更是讓今人大開眼界,經手過眼之器物是古人遠遠不可想象、遙不可及的。因此,我們有條件、也可以比較客觀地對明清人士的認知進行評判,無需受制于他們的論述。換言之,我們必須用出土的、定性明確的器物檢校文獻,對古人的觀點進行揚棄,以形成科學的、可靠的新的陶瓷論述。這既是我們之幸運,也是當仁不讓的責任。

如果我們以此來審視曹昭的觀點,很遺憾,他的見解乏善可陳,似是而非,大部分與實際情形相距甚遠。盡管介紹了十多種瓷器,但與現代考古成果印證吻合的鳳毛麟角。或許可以這樣說,它的價值就是向后人展示了當時的人古陶瓷知識普遍貧乏,以及道聽途說的世風。梁啟超先生說過類似的話,大意是偽書并非全無價值,所偽之事是假,但作偽這件事,反映當時的風氣及社會背景,卻是千真萬確。明清關于古陶瓷鑒賞的若干書籍,大體都停留在這個水平。因此,以他的陶瓷知識的來源及整體鑒賞能力,他對柴窯的描述其準確性或許需要打一個問號。

盡管如此,文中還是有一些有價值的信息值得注意。

其一,以曹昭為代表的明初人士認為柴窯是存在的,且“出北地”。緊接著談到汝窯時,亦指“出北地”。曹昭是松江府人,此“北地”無疑是指北方。按曹昭的說法,柴窯、汝窯均出自于北方,但具體位置不明,只籠統的說“出北地”。因此,一些人斷章取義把北地釋讀為一個具體地名,如隋代以前的“北地郡”,以此來附會柴窯,那豈不是汝窯也是出自“北地郡”?此觀點顯然是站不住腳的,不值一駁。

曹昭把柴窯描述成“天青色”,汝窯為“淡青色”,頗耐人尋味。眾所周知,無論是藏于世界各大博物館的70余件,還是窯址考古發掘的殘次品,汝窯素以淡雅的天青釉色名聞天下。曹昭及其同時代的人,甚或早至宋人,真正見過汝窯實物者少之又少,關于柴、汝釉色的說法或許更多的來自于民間的傳說,未必信而有征。但也說明了在元末明初文人的觀念里,柴窯與汝窯呈色差別不大,在青色譜系里是相當接近的,所以都有“青如天”之說。

我們明白了上面兩點,再考慮到釉面多“有細紋”(細小的開片),就可以推知,即使柴窯是一個想當然、莫須有的存在,元末明初的人也并未把它與艾綠色的越窯秘色瓷聯系在一起。

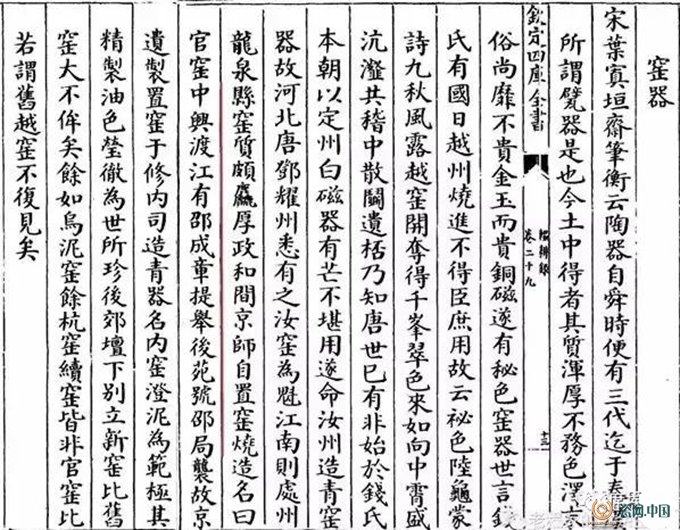

明代人十分肯定有柴窯存在,但這個說法從何而來不得而知。目前所知明以前的人沒有記載過此事,宋元文獻中涉及到瓷窯的并不少見,但無一提到過柴窯。《宋史》、北宋陶榖《清異錄》、南宋周輝《清波雜志》、陸游《老學庵筆記》都有一些有關瓷窯的記載,然而均未言及柴窯。南宋成書的《坦齋筆衡》,說到了“世言”越州秘色瓷為錢氏獨享,但作者葉寘引陸龜蒙詩予以反駁,并由此而下談到了汝窯、官窯、定窯和龍泉窯,同樣沒有提及柴窯。從目前考古成果來看,也無法證實柴窯的存在。但明中期以后南方士人的筆記或某些地方的方志等文獻柴窯記載層出,言之鑿鑿,個中原因千差萬別(這個后面再詳說),但始作俑者目前看來必推曹昭無疑(當然也不排除有更早的文字記載但已失軼)。以《格古要論》為發端,《宣德鼎彝錄》、《遵生八箋》、《長物志》、《新增格古要論》、《飲流齋說瓷》、《景德鎮陶錄》等書均因襲此說,并且添油加醋,注水嚴重。

其二,“世傳柴世宗時燒者”透露了一個容易被忽視的細節,即世傳柴窯生產年代是柴世宗在位期間,并沒有說由柴世宗燒制。論者常常有意無意根據自己的需要把這句話理解成“世傳柴世宗燒者”,一字之差謬之千里。柴世宗在位時間只有短短五年,寬泛一點而論也可以指整個五代后期,期間各地燒窯的不在少數,不可能都是“世傳的柴窯”,能夠被稱為“柴窯”的,無疑是指進貢給后周的青瓷,也就是說,所指為這一時段青瓷的佼佼者。這對理解明代中期以后的江南人士指柴窯為五代秘色瓷大有裨益。

其三,文中所述之官窯、董窯、哥窯與象窯,按行文邏輯和文字表述方式與內容,似乎有某種高度的內在關聯性。董窯和象窯都不見于前人的記載,后人似乎也對它們失去了興趣。究其原因,或在于它們既沒有柴窯那樣顯赫的身世可依,又沒有哥窯那樣可以表明自己身份的實物。緣此,曹昭筆下的董、象二窯究竟所指若何亦成為一個懸案。

它們的關聯是通過紫口鐵足、開片紋路,淡青色釉色等來實現的,又通過瓷胎粗細等來區分。

官窯色青,“色好者與汝窯相類”;董窯淡青色;哥窯色青,“色好者類董窯”。從柴窯、汝窯到官窯、董窯和哥窯,隱含著品質及青色等級依次遞減但一脈相承的線索。后面一個其中色好的與前一個相類,差的便“不直(值)錢”。比較例外與有趣的,是所謂象窯,其釉“色白”,并有“蟹爪紋”,但請注意,是青釉色白,不是白釉或曰白瓷。差一等級的“色黃”,不過無論色白色黃,“俱不甚直錢”。從我們現在掌握的知識與出土器物來對照判斷,此象窯與我們現今所說的、也是明中期以后所說的哥窯(傳世哥窯)高度相似。而董窯,則酷似所謂官哥不分的品類。果若如此,那么作者文中的舊哥窯對應的是現在所指的什么品種?會不會產自龍泉窯區?總之,在作者看來,這四種窯器是有內在關聯的,共性是紫口鐵足、開片、色青,但整體上有優劣之分。

另外一個值得關注的,是他提到了新哥窯:“有成群隊者,元末新燒者,土脈粗燥,色亦不好。”作者生于元末明初,或可親知親見此事此物,可信度自然高于他對“世傳”的柴窯以及宋代窯器的記載。當然也有可能出自比曹昭略早的元末孔齊所著《至正直記》。那么,這些“成群隊”且“土脈粗燥,色亦不好”的元末新燒哥窯,后來又流向了何方?既然元末還在仿燒,那更早一點、或者元初以來是不是一直在燒制?這或許是更合理的揣測,因為工藝技術路線一旦出現中斷,是很難在短時間內恢復的。我們不妨大膽推測一下,南京明初汪興祖墓所出的、被定為南宋官(哥)窯的11件開片盤子,會不會是這路貨色?類似的還有南京溧水、安徽繁昌、安慶窖藏元代哥窯瓷器,以及韓國新安沉船、上海青浦任氏墓出土的哥窯瓷器,這些器物都具備曹昭和孔齊所介紹的新哥窯的典型特征。

其四,作者對定窯描繪最全面也比較準確,有一定程度的了解,知識來源可靠。我們不禁好奇,元末明初要在民間見到古定器并非易事,那么,他是如何了解如此詳盡的?并且為何獨獨對定窯有此認知?仔細推究,完全有理由相信,這恰恰是因為古籍中對定窯的記述是最多的,各類文獻是曹昭對定窯認知的主要渠道。定窯生產時間長,品質好,即使在南宋時期,臨安城包括皇宮都在大量使用金代定窯,多年來杭州城建工地出土物證實了有關文獻記載的真實不虛。

這又回到了一個必須面對的關鍵節點,那就是如何評價《古窯器論》的可信度?曹昭的所謂格古知識來源可靠嗎?通過他對其他諸窯的論述,可見他的古瓷器知識相當貧瘠。以他所列舉的,可以肯定,他親眼所見的極少,龍泉窯僅談到了雙魚洗。“翠青色者貴,粉青色者低”,暴露了他對龍泉窯的缺少起碼的直觀感受,因為翠青為元明龍泉的釉色,粉青與梅子青則是南宋頂級龍泉的代名詞,孰優孰劣,高下立判。饒州媲美定器的青白瓷他似乎聞所未聞,吉州窯的多姿多彩更是一無所知。霍州窯金代已至高峰,并非始自元代,更非彭氏戧金匠所創。至于作為宋代茶文化和茶俗象征的建窯盞,在他的眼里,“體極厚俗,甚少見薄者”,完全顛倒了評價標準。由此觀之,大凡文獻有記載的,或文人詩歌筆記有記述、又在其閱讀范圍內的,他略有所知,其余的幾乎道聽途說,人云亦云而已。因此,曹昭算不上一個陶瓷收藏者和鑒賞家,他對陶瓷的識見相當局促逼仄。他的貢獻,主要就在于把時人人云亦云的話題與內容真實地記錄下來,讓我們籍以了解瓷器開始作為一個收藏品種時的社會風尚和收藏者的知識能力。在所有的經典收藏部類中,陶瓷算是后起之秀,從元明起始,逐漸成為一個成熟的收藏門類過程中,收藏者的觀念、視野、路徑、旨趣、風尚、對古瓷器的理解等諸多方面由膚淺到深入、由狹隘到廣博,逐步建立和發展起來,且隨著社會發展而變化。而以《格古要論》為肇始,一直到現代陶瓷史的建立前,明清人士各類古陶瓷鑒賞文獻其主要功用便在于此,其實際鑒賞價值微乎其微,史料價值亦相當有限。惜諸多現代研究者,包括體制內頂著各種名目、頭銜的所謂專家,未能正確認識到這一點。他們以此類筆記體文獻為法典,奉若圭臬,一頭埋在故紙堆里考古,絲毫沒有懷疑精神,所做工作不是圍繞證偽,而是全盤采信,按圖索驥完全無視現代科學考古的成就;甚至斷章取義,為我所用,以致觀念陳腐,牽強附會,以偏概全,作繭自縛,墮入嘩眾取寵,無根演繹,追奇獵怪之窘境,令人失望。

如果我們把閱讀視野擴大到全書,不限于《古窯器論》這一章節,很容易發現許多類似的訛衍現象充斥其中。《格古要論》算不上真正的著作,更談不上是一本嚴謹的有關古物鑒賞的著述,嚴格地說,是一本匯編,來源蕪雜,良莠不齊。其中,南宋《百寶總珍集》是其主要來源之一,許多內容均被原封不動地抄入《格古要論》。令人啼笑皆非的是,明清后人的著作,又多抄襲曹昭此書。

盡管《格古要論》及后來的各種文獻談及柴窯有價值的線索不多,有說服力的觀點欠缺,以至于人們很難得到確切的結論。但是,它同時向我們提出了一個無法回避的問題——或許在柴世宗時代被命名為柴窯的瓷窯并不真實存在,但元明開始的“世傳”之柴窯一定有所指,絕非空穴來風。那么,這個所指究竟是什么樣的瓷器呢?它又是如何出籠的?柴窯概念或文化現象之真實意涵何在?還有,對待類似這樣陶瓷史上的無頭懸案,應當抱有什么樣的態度才能使我們的認知趨近歷史真相?