經常有藏友問我,這件龍泉黑胎青瓷是不是溪口窯產的?對于這個問題,我認為就一般搞收藏而言,沒必要把黑胎青瓷的具體產地區分得那么清楚。為什么呢,因為龍泉窯黑胎靑瓷的面貌非常復雜,不是想象中的那么簡單。

在不少人的印象中,龍泉窯黑胎產品是少數,提起黑胎首先想到的是溪口,但實際上,宋代的龍泉窯有很多窯口都在燒黑胎青瓷。大窯區片迄今就發現有不下二十處的窯址燒制過黑胎青瓷,溪口瓦垟區片黑胎青瓷占的比例更高,數量更多,規模更大,分布上更集中。最近幾年還發現如小梅窯,住田窯均燒制黑胎青瓷,還有諸多地方,一些不知名的小窯口也有零星發現。這些黑胎產品大同小異,有的特征鮮明,有的則很難區別,若非深入研究掌握很難分辨清楚。

那為什么龍泉窯會在宋代出現那么多窯口燒制黑胎青瓷?這主要跟宋人的摹古好雅之風盛行有關,即以黑胎青瓷模仿青銅禮器的造型,觀之有鐵骨錚錚之態,扣之有金石悅耳之聲。宋人不貴金玉而貴銅磁不是說金玉不貴重,而是金玉富貴不免沾俗,銅磁古樸則臻清雅。若以理學家周敦頤名篇《愛蓮說》來比擬,則金玉恰如牡丹,銅磁算得上是蓮了。但銅和磁又不可同日而語,古銅器難得,瓷器則當下可制,黑胎瓷器的燒制即是要表達對古銅器的膜拜,所以黑胎青瓷模仿青銅禮器造型的比例很高。宋人很高明,所謂仿制并不是只摹其形,表面的紋飾并不是重點,之所以用黑胎即以其鐵骨映襯青釉獲得凝重卻又清雅的效果,追摹青銅禮器所呈現的風骨神韻。

值得注意的是,黑胎青瓷模仿青銅禮器造型只是出于審美上的目的,它既不是禮器,也不是祭器,大都是用來插花、燒香的生活用器和陳設用品,這是宋人生活美學的具體體現。如范成大《古鼎作香爐》一詩寫道:“云雷縈帶古文章,子子孫孫永奉常。辛苦勒銘成底事?如今流落管燒香。”即便是帶有銘文的稀有古鼎,都被用來燒香,更何況是瓷器了。而“琢瓷作鼎碧于水”,青瓷不僅易得,相較于古銅器,自有一番清新格調與情趣。

正因為黑胎青瓷承載了宋人的審美底蘊,我們關注宋代的龍泉窯黑胎,首要不是去細分窯口,這意義不大,器物本身的品質才是關鍵。搞收藏不同于考古,考古可以通過挖掘找出窯址,找出地層疊壓關系,將整個面貌客觀地呈現出來。我們搞收藏沒有這個條件,我們的焦點是器物本身,我們可以通過產品的比對排比,比較出質量的優劣變化,從而區分出它們在燒制時間上的前后關系。就龍泉黑胎而言,筆者做過大量殘片的對比,綜合其形制胎釉、風格特點等各方面異同得出:宋龍泉黑胎以大窯山連窯窯址所出為魁。

山連窯出土的黑胎青瓷燒制時間最早,質量最優,其特點是胎質極薄,足圈規整,釉質密度超高,釉底色偏藍,形制上近似汝窯、定窯。而這些特征所呈現出的燒制水準是龍泉其它窯口所無法企及的,無論是聲名遠播的溪口瓦垟窯,還是質量較高一度被冠之以哥窯的小梅瓦窯路窯,后兩者在燒制時間上要晚于山連窯。

以上為山連窯出土的黑胎青瓷標本

山連窯支釘標本

山連窯址出土的黑胎青瓷中還發現有支釘殘片,數量極少,不是主流,質量極高。有的底足神似汝瓷的撇足,一周圓細支釘,足胎制成二層臺形式。黑胎青瓷由于紫金土含量較高,在高溫燒制過程中瓷胎容易變形,二層臺式足底部更穩,更有利于支燒成型。大窯其他窯址也出現過帶支釘的殘片,但這些支釘痕大多很粗,沒有山連窯的精致細膩,也沒有諸如二層臺之類的特殊設計。

掌握山連窯與眾多黑胎青瓷的差別,是認識龍泉窯黑胎青瓷的關鍵。總的來說,山連窯黑胎青瓷在氣質上極似北宋時期的繪畫意境,形制上多有一種伸展的姿態,飄逸脫俗。而之后出現的諸多黑胎青瓷形制重心下移,多敦實拙樸,釉質的致密度也在下降,釉色青中泛青黃,世俗味漸重。所以,不是所有的黑胎都是“官器”,既有時間上先后之別,更有風格上的“逸格”與“拙樸”之差異。

以下為龍泉地區其他窯口所出的黑胎標本。

以上是小梅窯黑胎殘器標本,其最突出的特征是開片紋路似白絡。此種白紋現象在小梅、溪口和大窯一帶出土的黑胎瓷片中均有發現,獨以瓦窯路出土的器物最為明顯,此應與當地的土壤環境息息相關,埋在土里的瓷片經過長時間的酸堿腐蝕鈣化就會形成特殊的線走白紋。

以上為夜塢底出土黑胎殘器標本。“夜塢底”現多改作“葉塢底”,其實不確,此處舊時大樹林立,樹蔭遮天蔽日,白晝如同黑夜,夜塢底之名由此而來。葉塢底黑胎面貌較多樣,總體質量亦較高。

以上為岙底出土黑胎殘器標本。岙底遺址范圍較大,只有幾個點出土高質量的黑胎青瓷。其中亭后窯出了一批仿青銅禮器特征十分明顯的的器物,但數量較少,燒制時間估計較短。

以上為亭后窯黑胎殘器標本

以上為溪口窯黑胎殘器標本

以上各窯口黑胎,以山連窯最早,有北宋之風,或為北宋晚期窯口,其余如小梅,夜塢底、岙底幾處雖也出高質量的黑胎,但其精細程度都不及山連窯,其燒制時間為南宋早期,溪口瓦垟窯則最晚,據其器物分析,推測與杭州老虎洞修內司官窯大致同一時期或更晚。

對于宋龍泉,恐怕大部分人貴黑胎而輕白胎。只要一見黑胎瓷器,就如獲至寶,興奮不已,動輒曰“仿官”,甚至直呼為“官”,更有人一提龍泉黑胎馬上斷語,“溪口窯”的,諸如此類或一知半解,或偏見,或激進。其實官窯就是官窯,不可能所有的黑胎都是官窯,官窯也不可能被仿造,“龍泉仿官”一說聽著就別扭,細究起來問題多多。而龍泉黑胎的產地,除了溪口,大窯區片的黑胎瓷器比比皆是,不僅窯口諸多,質量相較于溪囗區片,也是有過之而無不及。關于龍泉黑胎問題,已經在前文有論述,此處不再提及。本篇主要想談談南宋時期龍泉窯青瓷的白胎問題。

就胎質呈色而言,宋代龍泉窯的主流無疑是灰白色胎,灰中帶白,白里泛灰,具體有深有淺。這是因為,宋代龍泉青瓷的瓷胎,其主要成份是當地的紫金土,含鐵量高,所以在北宋時期,其瓷胎大多數是深灰色的,色調偏暗偏黑,胎質顆粒較粗,這也是胎土淘洗不精,除鐵不凈之故。當時的產品以自產自銷為主,沒有發展動力,也沒有外來技術的介入,處于相對封閉的狀態,所以大多數產品粗略不堪,五管瓶,塔式瓶,粗足蓮瓣碗等都是非常典型的例子。從一定角度來說,并不是胎黑就好,如南宋之前,胎色偏黑反而是質粗的一個表現。

從某種角度來說,由于紫金土含鐵量高,龍泉窯燒制灰胎黑胎并不難,最難的反而是白胎。要獲得細膩潔白的瓷胎,無疑要經過多次淘洗,去除鐵質,工藝復雜,非精工細作不能得之。而潔凈細膩的瓷胎是燒出上等天青之器的先決條件之一。此類白胎品,釉汁更是講究,需取山中最佳之釉果煉之,加以多年陳腐方可取之為用,如此人力物料加之火候天成,方能燒出溫文柔美,素靜淡雅的上等天青之器。

宋代龍泉窯白胎細瓷的數量非常少,少到一直被忽視,混淆在諸多灰白胎中被籠統稱為“白胎”。筆者認為,很有必要將“白胎細瓷”這一概念,從相對于黑胎而言非黑即白的“白胎”中離析出來,宋龍泉窯青瓷在胎質呈色上分為灰胎、黑胎、白胎三種更為合理,而白胎細瓷少之又少,比之黑胎更見珍稀。

以下介紹兩例白胎細瓷標本:

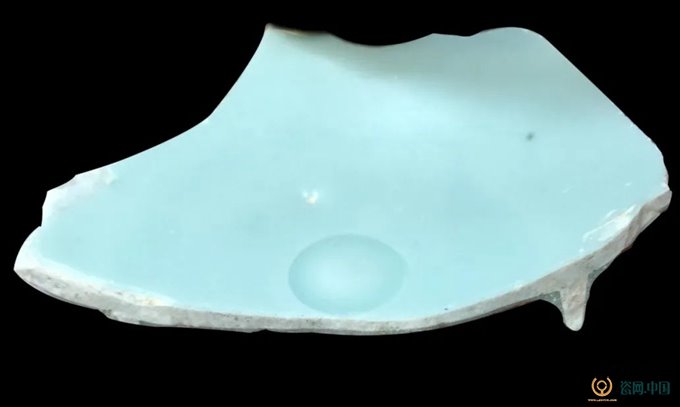

器物殘底,足圈滿釉,沒有支釘痕,似定窯之覆燒而成,形制風格上亦有類似北宋定器汝瓷的格調,釉色似雨過天青,明凈如洗,極其雅致俊秀。其瓷胎潔白細膩,胎壁堅薄,質地致密。從其斷面觀察,此器非拉坯而成,因系模范成型,底部經過壓坯,反而比腹壁要稍薄一些。

此片為杭城遺存,在杭城出土的同類龍泉窯瓷片中屬鳳毛麟角,非同尋常,十有八九為宮中之物。

葵瓣洗殘件,胎壁極薄,腹壁作葵瓣式,平底,支釘細小,極似汝瓷芝麻釘,無論形制釉色均神似汝官瓷器。此殘件由數枚破片拼合而成,似人為打破而致,據悉為龍泉大窯區片的“官場”一帶農田里所出,若非知其出土地,極易誤作汝瓷。

以上二者均為白胎器,絕非傳說中的“杭窯”所作,龍泉大窯燒制無疑。而以其臻至完美的極致品質,神似汝窯的形制釉色風格來推斷,應是當年宮中使用之物,因為只有皇權才會不惜工本人力追求極致,而宋室對汝瓷之愛更有史書文獻可稽。

處州龍泉有這么高的技術水平燒出皇室御用所需之物,若不是官窯性質又是什么呢?宋代官窯之制度,我們要進一步認識,才能真正理解龍泉窯的官方地位。

之前我已講到過宋代黑胎的用途和特點,黑胎與粉青釉之有機結合燒出如青銅器般的崢崢鐵骨,一是代替,二是摹古,或用于祭祀禮典,或滿足陳設器復古好雅的審美需求。有人說南宋官窯瓷器均為黑胎瓷器,是不是除鐵不凈的緣故呢?不是的,南宋官窯并不缺乏淘洗除鐵的技術,黑胎瓷器的燒制是服務于其特殊用途的。當然這里邊也有因地制宜,當地材料的特性也是一大因素。相同地,龍泉窯在宋代燒制香灰胎、黑胎、白胎產品也是為了滿足不同人群、不同使用目的的需求,官方的、民間的,共存共榮,相當復雜,這需要更多發現,更進一步的研究。