本文結(jié)合文獻與實物資料,在前人研究的基礎(chǔ)上,對岳州窯興衰時間、分期、歷史地位和影響進行了深入探討。硅酸鹽版《中國陶瓷史》將越窯作為唯一在東漢中晚期始燒成熟青瓷的瓷窯,然近年考古材料表明,岳州窯始燒青瓷時間不比越窯晚,但不能以長沙白泥塘東漢永和元年(136年)M18出土罐作為始燒的最早紀(jì)年,窯址出土刻“漢安二年(143年)”的殘片才是目前所知岳州窯最早燒造青瓷的確切年代。

衰落時間也并非以往所說的中唐,而是五代。其興衰可分為東漢至三國、兩晉、南朝、隋至盛唐、中晚唐五代五個階段,每次大的社會變遷均在岳州窯瓷上留下深深烙印。作為最早燒造青瓷的窯場,岳州窯持續(xù)時間長,是南朝定制宮廷用器的窯場,對北方瓷業(yè)及周邊其他地區(qū)青瓷業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響,也為后來長沙窯的興起提供技術(shù)基礎(chǔ)和市場空間。

一 始燒與衰落的時間

(一)始燒時間

岳州窯始燒時間,隨著對岳州窯認(rèn)識的不斷加深,時間不斷提前。之前均根據(jù)《茶經(jīng)》所載,將岳州窯定為唐代。中國硅酸鹽學(xué)會《中國陶瓷史》認(rèn)為“位于長江中、上游的四川、湖南、湖北和江西等地區(qū),從已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的資料來看,燒造瓷器的時間要比長江下游的江浙地區(qū)晚一些,很可能到晉代才開始設(shè)窯制瓷”[1],將岳州窯的始燒時間向前推至兩晉。

之后,周世榮先生依據(jù)1988年青竹寺窯址發(fā)掘時T1第三層出土一塊“漢安二年(143年)”殘片[2](圖一),以及1955年長沙白泥塘東漢“永和元年(136年)”磚室墓(018M)出土的青瓷罐[3],將岳州窯始燒年代定為東漢中晚期[4]。李梅田先生在《長江中游地區(qū)六朝隋唐青瓷分期研究》一文中,將“岳州窯早期制品,時代可限制在三國時期”,十年之后他又發(fā)表了《岳州瓷與岳州窯研究》一文,采納了周世榮先生觀點,認(rèn)為“青竹寺年代為東漢中晚期,屬岳州窯的早期”[5]。

“漢安二年”硬陶殘片,1988年青竹寺窯址發(fā)掘出土

從窯址及遺址、墓葬資料看,將岳州窯上限鎖定在東漢中期是客觀且準(zhǔn)確的,但需補充說明的是,1988年湘陰窯青竹寺窯址發(fā)掘第三層所出的“漢安二年”殘片,并非為青瓷,而是印紋硬陶,表面并未施釉,但同一地層中出土大量青瓷殘件,共計青瓷2400件,其中罐1571件,(碗,漏字)481件,釜268件,洗92件,碟12件,鏂9件,盂3件,盞2件,壺、甕各1件,無釉素胎器77件,此外還有璧形墊圈、器蓋、系、器底等殘件若干。其下的第四層為白膏泥和黃砂土層,同樣出土青瓷器,共計356件,其中碗246件,壇242件,釜39件,洗7件,甕2件,另有無釉陶器9件。

如以出土“漢安二年”殘片的第三層為基準(zhǔn),時代相當(dāng)時漢中期偏晚,年代在公元143年左右,而其所疊壓的第四層年代應(yīng)早于公元143年。經(jīng)上海硅酸鹽研究所郭演儀先生檢測,釉色呈“青綠中帶微黃的色調(diào)”,釉中引入草木灰為釉的含鈣溶劑,屬高鈣灰釉。胎中硅含量達70%以上,為高硅質(zhì)。這次發(fā)掘有明確的層位,同時也有絕對紀(jì)年,且發(fā)現(xiàn)于窯址,排除了外地窯口流入的可能性,由此實錘了至少東漢中期岳州窯已始燒成熟青瓷。此外,1987年長沙市文物工作隊在長沙石磯發(fā)掘一座青瓷窯址,揀選標(biāo)本151件,其中陶器22件,瓷器131件。

這里與湘陰毗鄰,與岳州窯“可作為一個大的窯址區(qū)”,通過實物比對,其“年代應(yīng)可早到東漢晚期,其下限年代可能延續(xù)到三國”[6]。2017-2018年湖南省文物考古研究所對湘陰青竹寺窯址再次進行了發(fā)掘,清理出兩座東漢時期的龍窯Y1、Y4[7]。差不多同一時間,湖南省文物考古究所對百梅村河嶺上、巷子口兩處東漢至三國時間的窯業(yè)遺存進行了發(fā)掘[8],河嶺上清理399平方米,未見原生窯業(yè)堆積和遺跡,但地表散布較多東漢至三國窯業(yè)遺存,采集瓷器有碗、杯、罐、壇和洗。巷子口發(fā)掘以PM4為例,第⑥至⑨層皆為東漢至三國遺存。

第⑥層又可細(xì)分A、B、C三小層。⑥A層為紅褐色窯渣堆積,含有大量紅磚塊、窯渣、碎瓷片,采集大量平底芒口碗、碗形燈、平底杯、四系罐、硬陶釜等殘器。⑥B層為灰黑色沙質(zhì)粘土,含有紅磚塊、炭末、瓷片等,采集有平底芒口碗、平底杯、四系罐、折沿洗、器蓋、硬陶釜、陶網(wǎng)墜等殘器。⑥C層為灰褐色沙質(zhì)粘土,含有紅磚塊、炭末、瓷片等,采集有碗形燈、平底斂口碗、平底芒口碗、平底杯、折沿洗、硬陶釜等殘器。

第⑦層:黃褐色沙質(zhì)粘土,含有紅磚塊、炭末、較多陶瓷殘件,采集有魚紋洗、平底斂口碗、平底杯、四系罐、器蓋、硬陶釜等陶瓷器,出土器物的完整度較⑥層高

第⑧層:黃色沙質(zhì)粘土,包含少量瓷片,采集有平底杯、四系罐殘片。

第⑨層:灰白色沙質(zhì)粘土,該層表面有少量瓷片,應(yīng)為早期窯業(yè)活動面。

巷子口斷面底層文化堆積可分為早晚兩期,早期以抬肩四系罐、斂口平底碗、硬陶釜為主,四系罐占較重分量,罐口多刮釉,碗多置于罐之上疊燒。晚期以芒口平底碗為主,罐釜的比例下降,碗口多刮釉,大量采用對口裝燒法。從遺址出土情況看,也可早到東漢中期。

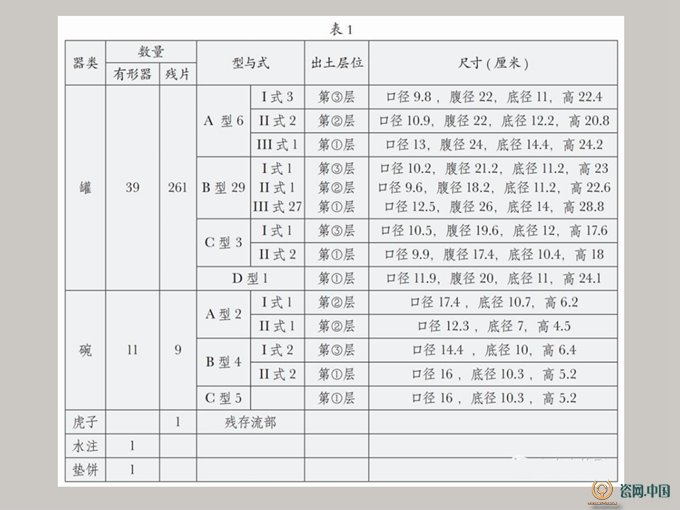

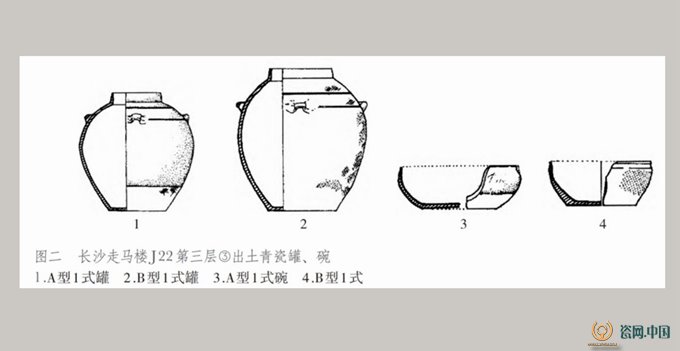

長沙走馬樓22號井中堆積層位非常清晰,報告分為四層,第一層為黃褐色覆蓋土,第二層為簡牘,第三層為灰褐色土,第四層為方形木壁豎井及四周黃褐色填土。第三層厚2.05-3.5米,上部呈坡狀,其中夾雜竹、木屑、草芥、樹葉等物,以及破碎的磚瓦、麻石塊、陶瓷器及殘片、銅碗、鐵鉤等物,其中出土完整青瓷器共52件(見表一),同時出土的還有硬陶等器物[9]。從出土物情況和堆積形狀看,這層顯然是作垃圾處理的灰坑。第三層壓在第二層簡牘之下,根據(jù)已整理簡牘獲知,簡牘最早紀(jì)年為獻帝建安二十五年(220年),最晚紀(jì)年為孫吳嘉禾六年(237年),意味著第三層的年代下限不會晚于建安二十五年。

據(jù)簡報,第三層按深度不同又細(xì)分為③②①層,也說明走馬樓J22第三層③出土的青瓷罐A、B型、I式造型(圖二:1、2)與第三層①有所不同,前者口徑與腹徑比為1:2.1,腹徑與器高比為1:1,肩腹在粘接時形成臺面,器形顯粗圓。而后者則分別變?yōu)?:1.8-1.9,1:1.2,器型向瘦高變化,最大腹徑在中部。青瓷碗由圓唇,斂口,弧腹,飾方格紋,變?yōu)槌凇⑿备埂⑺孛妫诓抗斡浴5谌龑英鬯鋈Φ赘cVI式罐與湖南南岳萬福村4號墓[10] 出土的方格印紋釜和方格印紋陶罐相同,萬福村4號墓也有“元興元年(105年)”紀(jì)年磚,長沙走馬樓J22出土青瓷可早至東漢中期。

從墓葬出土情況看,目前以1955年長沙白泥塘東漢“永和元年”墓(018M)[11]出土“青瓷罐”作為岳州窯青瓷產(chǎn)品的最早紀(jì)年,恐有不妥。由于該墓發(fā)掘時間尚早,陶瓷界對成熟青瓷界定尚未形成共識,筆者在庫房提取該罐細(xì)察,發(fā)現(xiàn)此罐實為陶質(zhì),胎尚未瓷化。所以以永和元年(136年)作為岳州窯燒造最早紀(jì)年應(yīng)與存疑。但在安徽亳縣曹操宗族墓[12]董園村一號墓出土一件四系罐,造型與走馬樓J22第三層的下層所出的AI型四系罐極為一致,該墓有“延熹七囗元月(164年)”紀(jì)年磚。

另外元寶坑一號墓出土有三類瓷片:素面青色玻璃碎釉,胎白質(zhì)細(xì);棕黃色玻璃釉,胎白;黑色釉,有光澤。前兩類的胎釉明顯具有岳州窯產(chǎn)品特征。這座墓也有“建安三囗四月四囗(170年)”紀(jì)年磚。聯(lián)想到曹操高嶺出土四系罐亦為岳州窯產(chǎn)品,可見顯赫一時的曹氏家族對岳州窯產(chǎn)品的認(rèn)可。綜合窯址、城市遺址、墓葬三方面材料,將岳州窯起始時間定在東漢中期是恰當(dāng)?shù)摹?/span>

(二)衰落時間

岳州窯的下限,皆以長沙窯興起為標(biāo)志,認(rèn)為長沙窯取代岳州窯而興起,長沙窯的興起也就意味著岳州窯的衰落。如周世榮先生認(rèn)為:“后者是在繼承前者的基礎(chǔ)上既燒青瓷,又燒彩瓷,并逐漸取代青瓷的地位。”[13]李梅田先生則認(rèn)為:“岳州窯在7世紀(jì)后半期瓷業(yè)還十分發(fā)達,沒有走向衰落的跡象,但7世紀(jì)、8世紀(jì)之際以后的岳州窯典型器產(chǎn)品并未發(fā)現(xiàn),近乎出現(xiàn)了生產(chǎn)的突然‘中斷’。而典型的長沙窯最早產(chǎn)品在8世紀(jì)初期(唐代宗初年),從時間上正好銜接在岳州窯生產(chǎn)的‘中斷’之后。

這一現(xiàn)象似可暗示岳州窯與長沙窯之間的繼承關(guān)系。”他認(rèn)為“迄今所見岳州窯最晚可到武后時期,武后以后還沒有發(fā)現(xiàn)岳州窯的產(chǎn)品”[14]。這里要說明的是,岳州窯與長沙窯的關(guān)系,的確存在著替代關(guān)系,但僅限于長沙窯窯區(qū)或石渚一帶窯區(qū)范圍,1983年省市對窯址聯(lián)合發(fā)掘時,每個堆積層的最底部都是“單色青釉器”,2016年湖南省文物考古研究所窯址發(fā)掘的下層早期青瓷,與岳州窯如出一轍[15]。可見二者存在明顯的疊壓關(guān)系,也即長沙窯興起之前這一帶是岳州窯的窯場范圍,只不過并非核心窯區(qū)。

但在湘陰地區(qū),岳州窯并沒有停燒,而近年墓葬和窯址資料表明,長沙窯興起后,岳州窯仍在燒造,與長沙窯并行并存,只不過規(guī)模和對外影響均今不如昔。二者風(fēng)格體現(xiàn)在胎釉存在明顯差異,岳州窯的胎仍以灰白為多見,胎質(zhì)較為致密、厚重,釉色仍以青釉為主,少量醬褐釉,而長沙窯胎質(zhì)較為疏松,手感較岳州窯輕,胎有灰白、灰、紅褐等,較岳州窯粗,需施化妝土改良。釉色有青、黑、綠、紅、白、醬、褐、藍(lán)等多種,且裝飾風(fēng)格完全不同,與岳州窯的素面不同,長沙窯以彩繪和褐斑貼花著稱,從地域上分屬潭州、岳州。

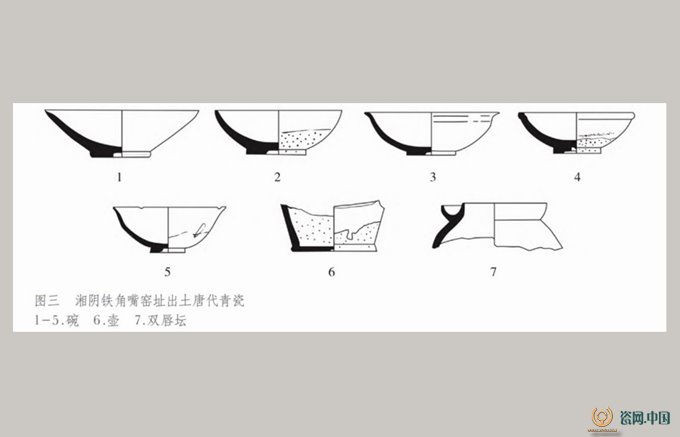

據(jù)調(diào)查,岳州窯早期燒造青瓷的窯區(qū),在中晚唐時仍有燒造,只是遺存遠(yuǎn)沒有東漢兩晉時豐富。中晚唐岳州窯仍保留原有的燒造風(fēng)格,以釉取勝,但受長沙窯影響,部分較深色的胎也施有化妝土,有的甚到飾有褐斑,但極小彩繪。鐵角嘴窯是這一時期的典型窯場,1952年發(fā)現(xiàn)并有簡報介紹[16],所出碗壺壇等皆為中晚唐器物(圖三)。之后為配合基本建設(shè),湘陰縣博物館劉永池館長曾幾次調(diào)查[17],產(chǎn)品有碗、碟、盤、杯、壺、罐等實用器。

釉色以米黃、靛青為主。此外,幾年前筆者在李浩先生帶領(lǐng)下,曾在洋沙湖水閘的施工工地上發(fā)現(xiàn)到大量瓷片堆積遺存,應(yīng)是岳州窯窯區(qū)范圍,其外圍的湘江邊有許多中晚唐時期的青瓷標(biāo)本,大都為碗、罐,但并未發(fā)現(xiàn)窯爐。采集到的標(biāo)本中皆為素面青瓷,只有一小塊斜腹盞殘片,器內(nèi)一面飾有團花點彩,尚不能斷定是長沙窯產(chǎn)品輾轉(zhuǎn)于此,還是岳州窯產(chǎn)品。

2014年湖南省文物考古研究所為配合“洞庭洋沙湖國際旅游度假區(qū)”項目勘探時,發(fā)現(xiàn)斗笠鋪窯址,并布設(shè)南北探溝一條,東西探溝5條,未發(fā)現(xiàn)窯爐,但存在原生窯業(yè)堆積層,厚約30-50厘米,出土器型有碗、盤、柜、杯、壺、碾槽、器蓋等,胎色較深,釉以青綠釉為主,另有褐、青黃等色,時代為晚唐至北宋。

從墓葬資料看,1952年長沙黃泥坑發(fā)掘的唐大和六年(832年)王清墓,出有碗兩件:一為口卷沿,深腹、平底,碗內(nèi)有五枚支釘痕,該碗與湘陰窯頭山唐代窯址發(fā)現(xiàn)的標(biāo)本“完全相同”[18]。另一件器內(nèi)及外壁口沿處涂白色化妝土,通體施青釉。碟5件,撇口淺腹,玉璧底。器內(nèi)底及外壁口沿處涂化妝土,施青黃色玻璃質(zhì)開片釉,碟心與外壁作方塊狀露胎。

罐7件,有雙系罐和四系罐兩種,均施化妝土,雙系罐矮領(lǐng),分三式,I式卷唇,裝系處飾醬褐圓斑,II式瓜棱腹,III式圓唇。四系罐造型與I式雙系罐,未飾褐斑。周世榮先生認(rèn)為除了I式碗為岳州窯產(chǎn)品外,皆為長沙窯產(chǎn)品[19]。這里要說明的是,從湘陰洋沙湖、氮肥廠一帶采集的標(biāo)本看,許多施有化妝土,說明岳州窯在中晚唐也借鑒了施化妝土的做法。

碟底部方形露胎也是岳州窯常見的做法,從時間看,岳州窯更早,長沙窯露胎彩繪應(yīng)是受岳州窯影響。2005年攸縣工業(yè)園發(fā)掘唐“元和元年(806年)”墓(M3)[20],出土兩件青釉高足杯,敞口直腹,餅足,也應(yīng)為岳州窯產(chǎn)品。1985年湘陰縣發(fā)掘出土的唐青瓷碗(圖四),從釉色到器形均可判斷為唐代晚期。

二 岳州窯的分期

周世榮先生將岳州窯分為三個大的時期:東漢至孫吳為創(chuàng)燒期,晉至唐為繁榮期,宋至元明為流變期[21]。李梅田先生根據(jù)墓葬所出,輔以窯址情況,將岳州窯產(chǎn)品分為六個不同組合,各組合在種類的增減、型式的演變方面形成一個較清晰的發(fā)展序列,分別代表岳州窯的六個發(fā)展階段,即:三國時期(第一期)、兩晉南朝時期(第二、三期)、隋朝時期(第四期)、唐朝前期(第五、六期)[22]。

楊寧波先生依照裝燒法的不同將岳州窯分為六期:東漢晚期至孫吳前期,孫吳后期至西晉早中期,西晉晚期至東晉前期,東晉后期至南朝前期,南朝后期至隋、初唐[23]。由上可見,分期的依據(jù)和方法不同,劃分的時段也會大不相同。分期依據(jù)主要有二:一是因工藝本身引起的產(chǎn)品變化,如自身工藝改良或受其他窯影響出現(xiàn)的陶瓷新工藝,使產(chǎn)品在種類、造型、裝飾技法和裝燒方法上的改變而形成的節(jié)點;

二是來自外部因素引起的變化,如社會重大變遷,包括戰(zhàn)爭導(dǎo)致生產(chǎn)停滯或衰敗,改朝換代導(dǎo)致人們觀念、生活方式變化,從而對陶瓷需求在種類、紋樣、釉色的相應(yīng)改變。岳州窯不是孤立存在的,是一種社會產(chǎn)品,其產(chǎn)品種類、造型、裝飾等均受人們功能需求,西晉、隋唐統(tǒng)一,岳州窯產(chǎn)品皆有較大變化,而東晉、南朝的偏安,又凸顯出岳州窯特殊社會地位,都引起岳州窯產(chǎn)品的相應(yīng)改變。因此岳州窯的分期,應(yīng)結(jié)合二者因素綜合考慮,筆者將岳州窯分為五期,做了以下分析研究。

(一)東漢至三國為創(chuàng)燒期

西漢末年人口大量南遷,導(dǎo)致人口大量增長。湘陰時屬長沙郡的羅縣,而長沙郡人口公元140年為1059372,較公元2年217658,年均增長率為11.6%[24],譚其驤先生也提到“然以長沙等四郡言,則百四十年間,戶增四倍,口加五倍”[25]。人口的增長對陶瓷的需求相應(yīng)增大,同時為陶瓷業(yè)的發(fā)展提供富足的勞動力。

這時期,岳州窯部分產(chǎn)品從印紋硬陶、高溫釉陶實現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身成為成熟青瓷。但制作工藝、產(chǎn)品種類、裝燒方法等方面,仍與印紋硬陶存在千絲萬縷的聯(lián)系。如成型方法仍采用印紋硬的泥條盤筑,修坯采用印紋硬陶內(nèi)抵外拍的方式,故罐外部皆有細(xì)方格紋或粗麻布紋,只是紋樣較印紋硬陶單一。器形多仿印紋硬陶、漆器、銅器等樣,以罐、碗、盞、鏂為多見,器類比較少。裝燒也采用印紋硬陶窯爐,與硬陶一起混燒,窯內(nèi)采用上下疊燒方式,只是為避免瓷器與其他器物黏連,便將碗、罐等器物口沿的釉刮去,底部多有疊燒后形成的。

為確保疊放安全穩(wěn)當(dāng),坯體之間采用了玉璧形或餅形間隔具。這時期又可分為兩小段,東漢中晚期為前段,三國為后段。盛器前后略有變化,如罐腹部加深,最大腹徑下移。抬肩及肩部上的篦劃逐漸消失。碗由弧腹逐漸外敞,口外沿下出現(xiàn)一條較深的凹槽,內(nèi)底的刻劃旋渦紋、邊弧紋也慢慢消失。同時三國增加了罍、槅、虎子、香爐等新器形。東漢時期青瓷基本上皆為實用器,明器以低溫鉛釉、硬陶制成。三國時期青瓷中出現(xiàn)專門為喪葬燒制的明器,如俑和模型器。

東漢青瓷多出自磚室墓中,隨葬器物數(shù)量較多,但青瓷數(shù)量少,一般為1-2件,多則3-4件,其他灰陶、鉛釉陶、硬陶則數(shù)量多,可見青瓷非一般人所及使用,即使是在富足之家,青瓷亦尚未普及。三國時期隨葬青瓷明顯增多,有的達8件。鄂州一些東吳墓隨葬青瓷有達數(shù)十件者。如鄂城東吳將軍墓[26]有一青瓷院落、房屋5件,熏、倉各3件,案2件,罐、壇、盤、燈、槅、耳杯、勺、灶、碓、磨、臼、牛、馬、狗、俑、席各1件。

(二)兩晉為轉(zhuǎn)變期

公元215年,劉備與孫吳通過談判劃湘江分治,岳州窯所在地歸屬孫吳,都城由東漢的洛陽轉(zhuǎn)為今為南京的建業(yè),政治中心由中原轉(zhuǎn)向東吳,向心力也相應(yīng)改變,產(chǎn)品銷往重心也由北邊轉(zhuǎn)為東邊,而東邊地區(qū)已有越窯、甌窯、洪州窯等青瓷窯場,都城建業(yè)便成為各窯場產(chǎn)品匯聚之地,各窯產(chǎn)品優(yōu)劣通過比較得以明晰,相對差的窯場自然會向質(zhì)量高的窯場學(xué)習(xí),此時越窯產(chǎn)品無疑處于領(lǐng)先地位,自孫吳中后期始,岳州窯出現(xiàn)仿越窯之風(fēng),至西晉達到高潮,從成形方法、裝飾技法及圖案、裝燒方式等,均奉越窯為圭臬,成型方法由泥條盤筑改為拉坯,器表的細(xì)方格紋、麻布紋也隨之消失;

釉的配方也出現(xiàn)變化,玻璃質(zhì)感弱化,流釉現(xiàn)象漸少,釉面變得勻凈;裝飾上,在罐、壺的肩部也多見越窯風(fēng)格的戳印菱形紋裝飾帶;裝燒技法和窯具也有明顯的仿越窯之趨,出現(xiàn)越窯產(chǎn)支墊具,鋸齒形間隔具。東晉時越窯停滯下來,岳州窯仿越窯之風(fēng)也相應(yīng)轉(zhuǎn)向,開始走自己的發(fā)展之路,釉面又回到原來的高硅鈣釉,玻璃質(zhì)感進一步強化。彩飾是兩晉時期的裝飾特征,皆為點彩。

周世榮先生認(rèn)為點彩最早可追溯到東漢,據(jù)筆記考察和事物發(fā)展規(guī)律判斷應(yīng)稍晚,東漢碗、缽主要仿青銅器而來,使用于置于地或低矮的幾案上,與使用者形成幾乎是垂直的視覺關(guān)系,這時碗的裝飾部分在內(nèi)底,魏晉時期,隨著案的升高,使用者與碗缽形成斜視,裝飾部分由內(nèi)底移到口沿,由于口沿狹長,不便刻劃,點彩是最好的裝飾手法,于是出現(xiàn)在口沿有成組的點彩,隨著移至外壁上部。

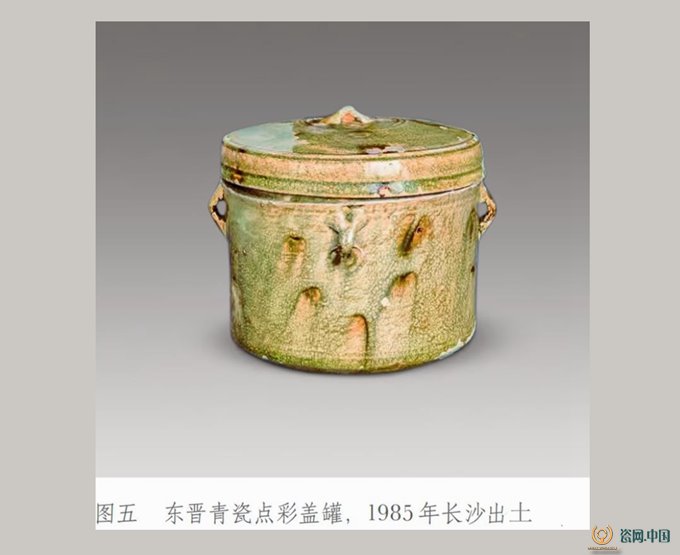

罐飾于肩部或裝系處,盤口壺則飾于口沿及肩頸部。也有個別器物如郴州市燕泉路出土的褐彩四系罐[27]、1985年長沙市出土四系蓋罐(長沙市博物館藏)[28](圖五)、2001年鄂州周家垴M26出土的豬首盤口壺[29]等器身遍飾點彩。彩有純彩和釉彩兩種,純彩點于釉下,釉彩點于青釉之上。兩晉時期,不僅在碗缽、小罐、雞首壺等也都出現(xiàn)點彩,主要在器物的口沿和肩部。令人奇怪的是,進入南朝后,一度流行的點彩裝飾,包括南京出土的釉下彩繪裝飾(有專家推測為岳州窯產(chǎn)品,但從窯址出土情況看,尚不能肯定),皆消失無蹤。

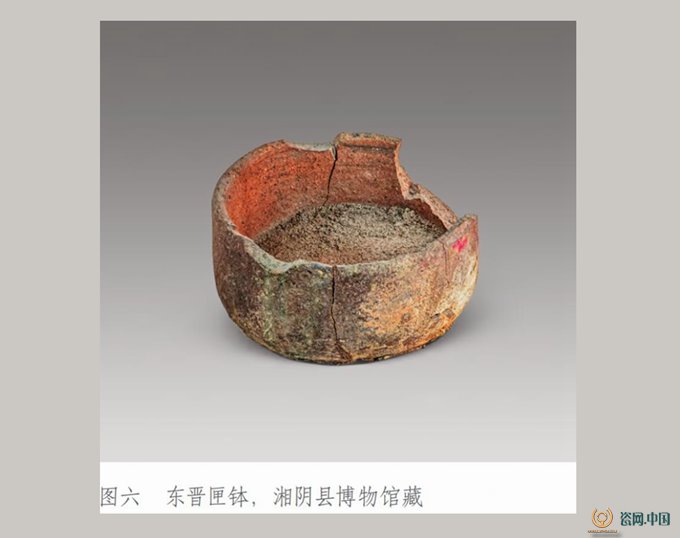

兩晉時期岳州窯的另一大進步便是匣缽的使用。關(guān)于岳州窯始用匣缽具體時間尚無確切紀(jì)年瓷證明,目前有實物確證的是東晉。1997年馬王墈窯址發(fā)掘,清理出一條隋代龍窯,打破南朝龍窯的龍頭部分。隋代龍窯的“窯身疊壓在南朝至東晉的窯渣堆積之上,堆積中發(fā)現(xiàn)有匣缽中粘附東晉的器物,匣缽比隋代小。因此,這一發(fā)現(xiàn),把認(rèn)為湘陰窯自隋代首創(chuàng)的匣缽裝燒法上延至東晉”[30](圖六)。

從產(chǎn)品看,采用匣缽的時間可能更早,東漢青瓷和早期白釉瓷上釉面常見窯汗,器物前后釉面因受火不勻差異明顯而成陰陽臉,或附有窯粘,皆因坯體沒有入匣所致。至西晉以后,這種現(xiàn)象得到緩解,已不見如同積釉的大塊窯汗,釉面也較為干凈,一些精細(xì)產(chǎn)品釉面沒有污染的痕跡,當(dāng)是入匣燒成。

東漢、三國時期碗、罐口沿因疊燒需要刮釉的現(xiàn)象消失,有的口沿飾有點彩,這種變化極可能是因匣缽的使用。但相比漢吳、東晉,西晉時許多產(chǎn)品因燒成溫度低,胎釉結(jié)合差,釉面剝落嚴(yán)重的情形,也可能因匣缽的初始使用,坯體受熱量降低所致。至東晉后,這種狀況明顯緩解,燒成溫度得到相應(yīng)的提升。

太康元年(280年),晉武帝司馬炎發(fā)兵滅吳,結(jié)束了東漢末年以來的豪強割據(jù)和分裂局面。中原文化也以“官樣”身份強勢進入湖南,體現(xiàn)在岳州窯產(chǎn)品上,便是體現(xiàn)死者身份和喪葬儀式的大量明器的出現(xiàn),如各式儀杖俑包括騎馬俑、步兵俑,對樂俑、對書俑,反映家居生活新出現(xiàn)羊圈,鎮(zhèn)墓獸有穿山甲。南方江河棋布,交通多舟輯,不流行騎馬,這時卻出現(xiàn)大量騎馬俑,長沙金盆嶺西晉永寧二年墓還出現(xiàn)最早的單馬鐙(圖七)。

晉惠帝末年,巴氐李氏亂蜀,梁、益州之人多流入荊、湘,有汝班、蹇碩數(shù)萬家,永嘉五年,共推杜歿為主,據(jù)長沙反,占領(lǐng)湘州全部、荊州半部地區(qū)。劉宋時湘州刺史王僧虔上表割益陽、羅、湘西三縣地設(shè)湘陰縣,安置巴峽流民。這些移民的到來,必帶來蜀地生活習(xí)俗。如長沙東漢墓中有各類明器隨葬,唯俑罕見,而這時期除儀仗俑外,還新增許多另有許多勞作俑,很多俑可在四川平原俑中找到原型,如剖魚俑,持插俑等。可稱之為“蜀樣”。

(三)南朝為鼎盛期

這時期南北分治,政治向心力由北方再次轉(zhuǎn)向東方,岳州窯的銷往重心也隨之轉(zhuǎn)向都城的建康,由湘江入洞庭,下長江,一路順?biāo)疄樵乐莞G運往都城及周邊地區(qū)提供了便利,且這時期越窯因?qū)O恩、盧循起義而停滯下來,岳州窯趁機填補了這一空間。

這時期的典型墓葬有漢壽東晉墓、郴州晉墓、長沙爛泥坑齊“永元元年”劉氏墓(M2)、長沙識字嶺齊永明十一年墓、岳麓山桃園林1號墓(南朝晚期)。從器類看,西晉流行的中原式樣的俑類和模型明器消失不見,但又出現(xiàn)許多新的器形。從工藝看,西晉時仿越之風(fēng)得到遏制,除了成型方式和支燒、間隔方法保留越窯技法外,胎釉又回到自身風(fēng)格。為滿足高級貴族的需求,提升產(chǎn)品質(zhì)量,這時期普遍采用匣缽裝燒。

南朝時坯體入匣裝燒,窯工能更好把握窯內(nèi)氣氛,已能燒出較強還原的青綠色釉,《西京雜記》“清醪既成,綠瓷既啟”所說的“綠瓷”,也是隋唐時詩文詠瓷所贊的翠青,符合貴族的主流審美觀念,為其產(chǎn)品入宮提供了技術(shù)條件。這時期燒造不少高檔瓷,供高級貴族、寺廟使用,如號為青瓷之王的蓮花尊、蓮花座五管燭臺、蟾蜍座五管燭臺、刻印花方座燭臺、象首、凈瓶、唾壺、雞首壺、虎子、蹲龍等。

窯址資料和科技檢測表明,南京靈山大墓、河北封氏墓等出土的青瓷蓮花尊,皆為岳州窯產(chǎn)品,最西到達青海都蘭縣(圖八),此瓶雖出于墓中,口沿明顯磨過,說明蓮花尊曾作為實用器使用過。據(jù)檢測封氏蓮花尊的胎釉特點與岳州窯吻合,胎中的三氧化二鋁達26%,在南方的幾座青瓷窯中只有岳州窯的產(chǎn)品三氧化二鋁達到這種含量。

1975年窯址發(fā)掘時也出土過蓮花尊殘片[31]。同時窯址和南京皆出土有“太官”“官”“供奉”款銘碗[32](圖九),1997年馬王墈窯址發(fā)掘時,還出土一件“官”款匣缽。“太官”為掌管皇帝膳食及燕享的機構(gòu),說明南朝時岳州窯產(chǎn)品已進入宮廷,成為皇家膳食用器。

這時期另一變化,是裝飾技法和題材也發(fā)生較大變化。首先是隨著佛教的東漸,至南朝時已滲入社會方方面面,特別在篤信佛教的梁武帝推動下,佛教達到“南朝四百八十寺”的盛況,岳州窯除燒制蓮花尊、蓮花燭臺、香爐等各種供器外,日常用具也打下佛教的烙印,各種以堆塑、貼花、雕刻、錐劃、戳印等技法裝飾的蓮花紋樣非常流行。

與佛教相伴隨的西域另一文化元素也在影響岳州窯,即由西域傳入的各類器型、裝飾技法和紋樣。漢唐時期,湘江是連接海上絲路與都城的重要通道,各種從海上傳入的舶來品如各種質(zhì)地的珠寶、玻璃、銀器、香料等經(jīng)湘江北上,考古工作者在湘江流域也發(fā)現(xiàn)灑落各地的各類遺珍,這些異域文化也影響并沉淀在同在湘江岸邊的岳州窯產(chǎn)品上。從器形看,有牛首來通杯、細(xì)頸瓶、螺形杯、鸚鵡杯等。裝飾技法上有模印貼花、印花等,紋樣有胡人舞蹈紋、忍冬紋、唐草紋等,石蒙蒙、李浩等曾有專文探討[33],茲不贅述。

(四)隋至盛唐為持續(xù)繁榮期

隋唐時期定都洛陽、長安,北方瓷業(yè)興起,特別是白瓷興起,岳州窯不再為都城高級貴族、宮廷所寵,失去象牙塔尖的地位。但隨著瓷器的日益普及,岳州窯的產(chǎn)量不僅沒有減少,反而不斷擴大,處于持續(xù)繁榮階段。從窯址和墓葬材料看,這時期岳州窯的產(chǎn)量仍很大,馬王墈、馬草坡、洋沙湖等窯場都在繼續(xù)燒造,這時期的工藝技術(shù)基本沿用南朝,釉色由偏綠變?yōu)槠S,說明窯內(nèi)氛圍發(fā)生變化,但器類和器型較南朝也有所不同,主要體現(xiàn)在以下幾方面:

隨著隋唐的大一統(tǒng),中原文化再次強勢植入,體現(xiàn)中原官方禮儀葬式的隨葬明器也隨之出現(xiàn),數(shù)量上則依《唐六典》所載的根據(jù)官員品階高低決定,“凡葬則供其明器之屬,三品以上九十事,五品以上六十事,六品以上四十事……”。四神、十二時成為有一定身份貴族的標(biāo)配,且是按北方地區(qū)俑的范式制作,只是對衣著按南方氣候進行了相應(yīng)改變,不再有風(fēng)帽、風(fēng)衣。此外還有儀杖俑、文官俑、男女侍俑,以及鞍馬、牛車等交通工具,有提供異域?qū)毼锏臓狂R、牽駱駝或架鷹的胡人,供墓主享樂的奏樂俑、雙陸棋、圍棋等器具,狗、羊、鴨等牲畜,井、灶、磨、碓等生活、糧食加工用具。

可見,明器便成為岳州窯的一大新增產(chǎn)品類型。這時期的典型墓葬有隋湘陰大業(yè)六年墓[34],唐代墓葬有1963年長沙牛角塘唐墓(63長牛M1)、長沙咸嘉湖唐墓(圖一〇)、岳陽桃花山唐墓、四川萬縣(現(xiàn)為重慶萬州區(qū))冉仁才墓等[35]。從隋到唐明器也有個不斷補充不斷完善的過程,由十二時辰到增加當(dāng)壙、當(dāng)野、祖明、地軸四神,觀鳳鳥、仰觀伏聽等,成為隨葬標(biāo)配,而青瓷器皿則隨葬地區(qū)風(fēng)俗有所損益。

貞觀十四年(640年),唐在交河城設(shè)安西都護府。武周長安二年(702年),于庭州置北庭都護府,西域為唐所掌控,絲綢之路再度繁榮,開元間又在廣州設(shè)市舶使,后改為市舶司,管理與外通商。中西交往達到前所未有之頻繁,波斯文化、粟特文化為代表的胡文化在唐朝非常流行,“唐以后,市舶麕集粵東。”[36]“時南海郡利兼水陸,環(huán)寶山積”[37]。

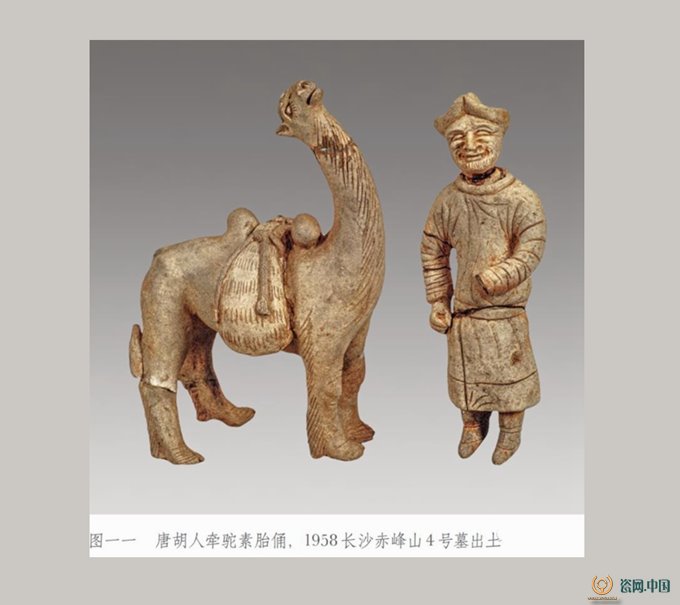

湘江再次成為廣州連接都城的主要通道,受其影響,岳州窯產(chǎn)品胡風(fēng)較南朝更勝,燒制大量的胡人俑,皆高鼻深目,濃密絡(luò)腮大胡,神態(tài)各異,或牽馬、牽駱駝、架鷹,或作武士俑,或作持杖的蒿里俑,衣著或胡服或漢化(圖一一)。器形有多仿粟特金銀器的高足杯、海棠杯,碗、碟等仿金銀器制成五曲、六曲,或出筋。紋飾有西亞風(fēng)格的聯(lián)珠紋、唐草紋等。

器型與南朝相比有所變大,如盤口壺明顯增高,腹徑加大,系由原來的四系變?yōu)榱怠讼怠1P口也較南朝深,且盤口底外棱凸出。釉由原來施滿釉變?yōu)榘胗浴?/span>

裝飾技法上,隋流行小單元的印花,或印花與刻花相間排列。與同時期的洪州窯相比,花紋圖案偏小,圖案也沒有洪州窯復(fù)雜。入唐后印花明顯減少,多素面。但發(fā)現(xiàn)少數(shù)幾件以詩文裝飾的小盞,在盞口內(nèi)沿刻一圈小方格,方格內(nèi)錐刻五言詩一首,詩文多與酒有關(guān)。底心塑山石,山石有小鳥一對,相互顧盼。

這一時期,釉色由南朝偏綠轉(zhuǎn)向偏黃,說明窯內(nèi)氛圍出現(xiàn)變化。

(五)中晚唐至五代為衰落期

進入中唐以后,由于長沙窯的興起,岳州窯走向衰落,產(chǎn)品已無創(chuàng)新。正如劉永池先生所說,這時期代表性窯址為鐵角嘴窯。產(chǎn)品種類減少,已無初唐、盛唐時期的明器,概安史之亂不僅動搖了唐朝社會秩序,也改變了人們的觀念,人們不再過多的關(guān)注身后世,而是關(guān)注現(xiàn)世。這時岳州窯產(chǎn)品多為飲食和盛儲用器,如碗、盤、壺、壇、罐等。

碗底多見玉璧形、圈足。工藝與長沙窯相互交流和影響走向趨同,如涂化妝土。總體看來,中晚唐至五代岳州窯雖仍有燒造,因長沙窯的強勢崛起,走向衰落已是不可避免,唐乾符六年十月黃巢軍攻占廣州后,因水土不服,同年底率軍北上,途經(jīng)湖南時摧垮了原來的官僚管理體系,湖南陷于內(nèi)亂之中,長沙至洞庭湖的湘江航道成各路兵馬往來必經(jīng)之路,同處這一河段的長沙窯、岳州窯不再具備燒造條件。

待馬殷定楚,衡州窯已悄然興起,也以燒造青釉為特色。從湖南五代、北宋墓看,這時期出土青瓷多為衡州窯產(chǎn)品,實際上,這時期湘陰及岳陽其他地區(qū)仍有少量青瓷燒造,釉色與盛唐時期沒有多大變化,只是器形隨時代潮流發(fā)生相應(yīng)改變,如宋代流行的茶盞,在湘陰變?yōu)閭鹘y(tǒng)的青釉,且有不少出土。

三 岳州窯的歷史地位

由于窯址發(fā)掘不如越窯、洪州窯充分、系統(tǒng),岳州窯的歷史地位并未凸顯出來,故學(xué)界以往言漢唐青瓷必稱越窯,將越窯作為東漢成熟青瓷的唯一發(fā)源地,其他窯口則在魏晉之后才興起;但凡見到造型、釉色皆佳的產(chǎn)品多半認(rèn)為是越窯產(chǎn)品。拂拭歷史的厚土塵埃,岳州窯的真實面貌逐漸清晰。

(一)在陶瓷史的地位】

從興起時間看,岳州窯是最早燒造成熟青瓷的瓷窯之一,換言之,中國青瓷發(fā)源地并非是單一的,而是多元的。青瓷起源非一元論而是多元。“漢安二年”殘片是目前最早的紀(jì)年青瓷。而越窯青瓷的最早紀(jì)年墓是寧波奉化東漢熹平四年(175年),已是東漢晚期。

從裝飾技法看,岳州窯是最早使用詩文裝飾瓷器的窯場。湘陰縣城窯區(qū)的一住戶建房挖掘地基時出一件唐代刻有詩文的青瓷小盞,所刻五言詩為“市朝非我志,山水得余情,琴逐啼鳥囗,酒共落花傾。”內(nèi)容與酒有關(guān),可知此盞為酒盞。眾所周知,長沙窯以詩文裝飾產(chǎn)品為特色,所飾詩文的瓷器以茶酒具為多,其源頭可溯至岳州窯。酒文化與器具的結(jié)合,無疑是一種創(chuàng)新。對未施釉的部分刷有褐色的護胎醬,可視之為另一種形式的化妝土。從燒制技術(shù)看,岳州窯是最早使用窯匣缽的窯場之一。

洪州窯龍鳳烏龜山窯址第一期已開始使用匣缽,不過數(shù)量極少,其年代約在西晉至東晉早期[38]。1997年發(fā)掘表明岳州窯也在東晉時使用匣缽,而從產(chǎn)品分析,岳州窯匣缽的使用可能早到西晉。西晉潘岳《笙賦》:“披黃苞以授甘,傾縹瓷以酌醽”,縹瓷應(yīng)是一種在較強還原氣氛中燒制的青瓷,現(xiàn)學(xué)界一般認(rèn)為縹瓷指的是越窯或甌窯,恐需商榷。除龍窯易形成還原氛圍外,匣缽的應(yīng)用是強化還原氛圍的另一大助力,能給坯體營造較為封閉的空間。晉及南朝使用匣缽裝燒的只有岳州窯和洪州窯,越窯直至唐時才開始使用匣缽。

詩中的“醽酒”是漢至南朝湖南釀制的一種名酒,晉張載有《酃酒賦》:“未聞?wù)渚疲鲇谙鏂|。”所盛酃酒的縹瓷應(yīng)是就地取材的岳州窯產(chǎn)品。南朝時岳州窯匣缽皆作筒形,近底部有兩個對穿的小孔,與洪州窯匣缽腹部有4、5個三角形或四邊形、圓形氣孔,口沿也有兩個半圓形氣孔不同,岳州窯匣缽較好的密封性有利于強化坯體的還原氣氛,燒出青中泛綠的翠色(圖一二),南京、武昌地區(qū)及中原地區(qū)高級貴族墓及城市貴族居住區(qū)遺址出土的南朝岳州窯青瓷多呈青綠色,從出土及國內(nèi)外博物館所藏南朝青瓷看,釉色最為青翠者多為岳州窯產(chǎn)品。

“太官”款銘瓷及“官”字款匣缽的出現(xiàn),說明岳州窯已成為官府及宮廷的定燒產(chǎn)品,成為南朝青瓷的象牙塔。從窯址發(fā)掘和采集到有“太官”“官”“供奉”“上廚”等銘碗,結(jié)合1997年窯址發(fā)掘時出土“官”字匣缽,以及南宋出土的“太官”“官”銘款標(biāo)本,說明至遲南朝,岳州窯產(chǎn)品已進入宮廷,無論地方官府上貢還是朝廷定燒,都說明窯場與宮廷用瓷已有直接互動,是唐代窯場與宮廷用瓷互動形態(tài)—官府貢瓷和定窯“官”“新官”的早期形態(tài)。

岳州窯的歷史地位還體現(xiàn)在對其他地區(qū)及后世制瓷的影響上。在桂林漓江往南5公里西岸的瓦窯,始燒于南朝,盛于隋,從器型、裝飾特點、裝燒方法與岳州窯相仿,可能為“南朝時期,湘陰窯的工匠溯湘江而上,經(jīng)靈渠入漓江,到桂林地區(qū)創(chuàng)建了新的窯場”[39]。從岳州窯早期流布看,其產(chǎn)品至三國時便銷往中原地區(qū),南北朝時期盡管南北分治,并沒有斷絕南北經(jīng)濟貿(mào)易往來,岳州窯青瓷大量銷往到中原地區(qū),同時也影響中原地區(qū)青瓷的起源與發(fā)展,正如劉末先生通過比對,發(fā)現(xiàn)“岳州窯產(chǎn)品從遷洛之后開始迅速涌入,無論是種類、數(shù)量、質(zhì)量與洪州窯產(chǎn)品相比都占據(jù)優(yōu)勢,并在東西魏、北齊周時期獨步北方”[40]。

從湖北武昌隋唐墓出土青瓷盤口瓶、 多足硯、虎子及素胎明器等[41],陜西隋李靜訓(xùn)墓等出土青瓷罐、盤口瓶等器物[42]反映了隋統(tǒng)一后岳州窯產(chǎn)品在北方尚有一段銷售旺盛期。岳州窯瓷的流布,對北方陶器和早期瓷器也產(chǎn)生很大影響,如北方流行的浮雕蓮花陶罐的造型便來自岳州窯,而相州窯、鞏義窯等早期瓷器受岳州窯的影響也非常明顯。

(二)在對外文化交流史的地位

自戰(zhàn)國至唐朝,湘江是海上絲綢之路往內(nèi)陸延伸的重要通道,是連接海上絲路到都城最便捷的線路。這時期湘江流域出土許多從海上絲路傳入的各類質(zhì)材珠飾[43],既有瑪瑙、水晶、紫晶等天然材質(zhì)珠飾,還有金珠、蜻蜓眼琉璃珠、費昂斯珠等人工制造或加工材質(zhì)的珠飾,此外還有香料、玻璃器、玳瑁等其他舶來品。西域文化也在湖南地區(qū)沉淀下來,為當(dāng)?shù)匚幕铡?/span>

中國在進口納鈣玻璃的基礎(chǔ)上,創(chuàng)制中國特色的鉛鋇玻璃,據(jù)學(xué)者推測戰(zhàn)國至漢時長沙或湖南南部可能就是玻璃制造中心[44],鉛鋇玻璃蜻蜓眼、玻璃劍飾、玻璃璧以長沙及周邊地區(qū)出土最多。湖南省博物館藏漢胡人牽馬俑、人形吊燈、胡人奏樂吊燈等應(yīng)是西域文化在本土的物化。西域文化元素傳入中土后,經(jīng)過沉淀、遴選,部分為中土所吸收并華化。

得地利之便的岳州窯,是南朝以后西域文化元素體現(xiàn)最集中、最全面的瓷窯。正是因有岳州窯對西域文化的理解、包容和吸引,為后來長沙窯蘊含濃郁的中西文化做了前期鋪墊,也為長沙窯大量外銷奠定了基礎(chǔ)。因此,深處內(nèi)陸的唐代長沙窯把產(chǎn)品銷售到海外20多個國家和地區(qū),在黑石號出水67000余件文物中獨占56500件,并非空穴來風(fēng),這除長沙窯的開拓進取外,歷史的積累也是其重要因素。