后司岙窯址遠眺

從1990開始,由浙江省文物考古研究所與慈溪市文物管理委員會辦公室合作,先后對上林湖越窯窯址群進行了詳細的調查,并先后對古銀錠湖低嶺頭窯址、上林湖荷花芯窯址、古銀錠湖寺龍口窯址、白洋湖石馬弄窯址進行了考古發掘工作。2014—2015年,我們又對荷花芯窯址進行了補充發掘,2015年10月至今發掘了上林湖后司岙窯址。本文擬在這些考古調查與發掘獲得的新資料的基礎上,結合文獻資料和自身的一些思考,對秘色瓷涉及的一些問題進行討論。

一 法門寺地宮出土的秘色瓷器1987年陜西扶風法門寺地宮的考古發現第一次以實物資料向世人揭開了秘色瓷的神秘面紗。地宮中出土的一件唐咸通十五年(874)衣物帳上明確寫道“瓷秘色碗七口內二口銀棱,瓷秘色盤子、碟子共六枚”,地宮中正好發現7件青釉瓷碗并6件青釉瓷盤、碟,與衣物帳上的記載完全吻合。而且這十三件秘色瓷器裝在一個漆木盒里(圖一)。此外,還有一件青釉瓷八棱凈瓶,在衣物帳的沒有記載,其釉色及制法與其他十三件秘色瓷器風格一致,表明其應屬于秘色瓷。

圖一 法門寺地宮出土秘色瓷情形

秘色瓷出土于唐長安的法門寺,距離越窯所在地有三千里之遙。陜西當地就有鼎州窯,鼎州窯在唐代陸羽的《茶經》中確有記載,且列為第二,說明其青瓷生產水平是相當高的。那這些秘色瓷有可能是唐代鼎州窯生產的嗎?答案當然是“不”。法門寺地宮出土的秘色瓷一定為越窯產品。理由如下:

首先,法門寺地宮出土的秘色瓷出自內庫。內庫中所放皇室所屬作坊制品外,其余就是各地貢物。《新唐書-地理志》中明確記載唐代為宮廷進貢瓷器的窯場僅有兩個,其一為邢州鉅鹿郡邢窯,另一便為越州會稽郡越窯:“越州會稽郡,中都督府。土貢:寶花、花紋等羅,白編、交梭、十樣花紋等綾,輕容、生縠、花紗、吳絹,丹沙,石蜜,橘,葛粉,瓷器,紙,筆。”且是唯一進貢青瓷的窯場。這條文獻也是目前所見最早的關于越瓷上貢中央王朝的記載。

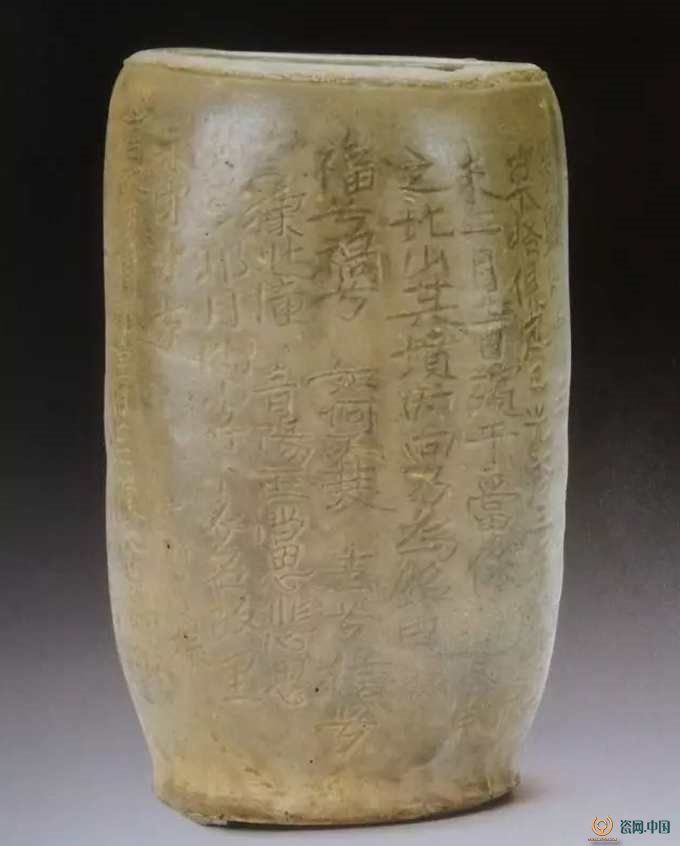

1977年在上林湖吳家溪曾出土過一件青瓷墓志罐(圖二),其上有“光啟三年歲在丁未二月五日,殯于當保貢窯之北山”,說明上林湖地區存在貢窯。

圖二 “光啟三年”墓志罐

第二,文獻直接點明秘色瓷就是越窯生產的。元陶宗儀《輟耕錄》卷二九《窯器》條:“宋·葉寘《坦齋筆衡》云:……今土中得者其質渾厚,不務色澤。末俗尚靡,不貴金玉而貴銅磁,遂有秘色窯器。世言錢氏有國日,越州燒進,不得臣庶用,故云秘色。陸龜蒙詩:‘九秋風露越窯開,奪得千峰翠色來。好向中宵盛沆瀣,共嵇中散斗遺杯。’乃知唐世已有,非始于錢氏。”這條文獻顯示,宋代葉寘就認為“秘色瓷器”是“越州燒進”;唐代詩人陸龜蒙這首詩的題目就叫《秘色越器》,更是直接把秘色瓷和越器聯在一起,這也是最早提出越窯和秘色瓷關系的一首詩。

法門寺地宮秘色瓷,是第一次非常明確的秘色瓷的考古發現,使僅見諸文獻見于文字的秘色瓷具象化了,等于給晚唐的秘色瓷器立了一個標樣。

二 秘色瓷的燒造地點明嘉靖《余姚縣志》早就指出:“秘色瓷,初出上林湖,唐宋時置官監窯。”

從對整個上林湖以及周邊地區的越窯窯址進行的詳細調查和勘探情況來看,唐宋時期上林湖窯址群是越窯窯場的核心,是最中心的窯場,不僅窯址數量眾多,生產規模最大,而且產品質量最高。當然上林湖窯址群內部各窯址點的生產水平參差不齊,但從我們歷年調查掌握的情況看,后司岙窯址一帶產品質量最高,應屬于上林湖窯址群核心中的核心。在調查后司岙窯址時曾采集到八棱凈瓶,器形與法門寺地宮出土品形制一致,因此推測后司岙窯址很可能就是燒造秘色瓷的重要窯場。

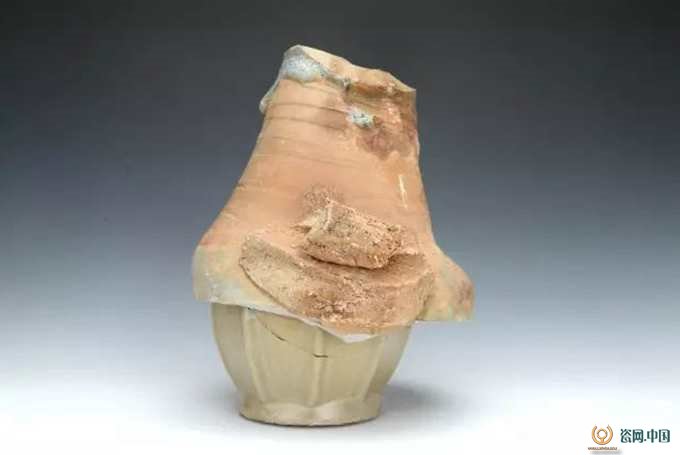

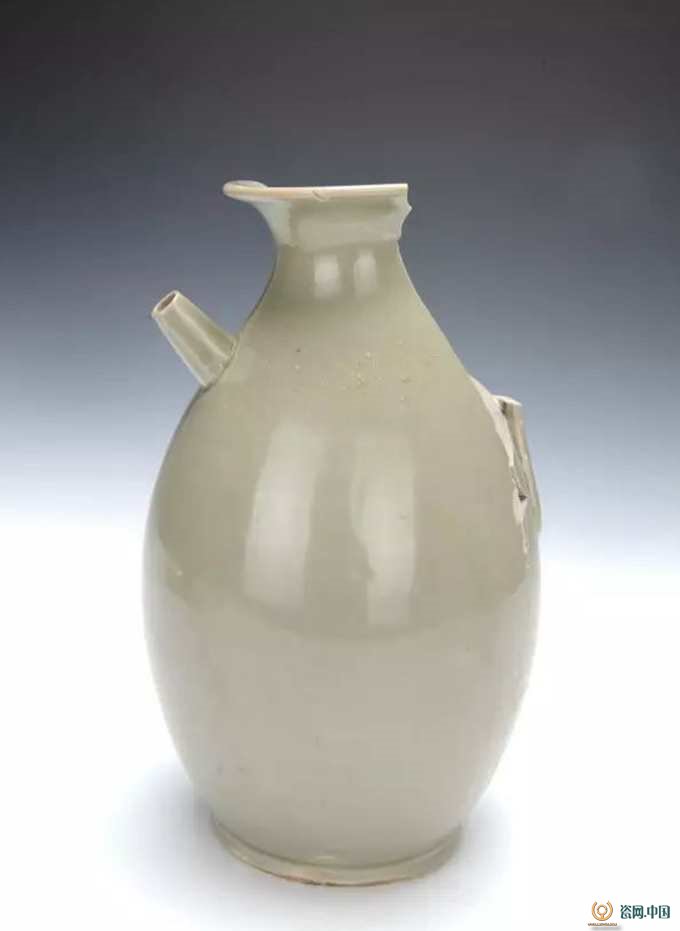

2015年10月份至今,我們對慈溪上林湖后司岙窯址進行了考古發掘。發掘表明,后司岙的秘色瓷產品以碗、盤(圖三)、缽、盞、盒(圖四)等為主,亦有執壺、瓶、罐、碟、爐、盂、枕(圖五)、扁壺、八棱凈瓶(圖六)、圓腹凈瓶、盞托等,每一種器物又有多種不同的造型,如碗有花口高圈足碗、玉璧底碗、玉環底碗等,盤有花口平底盤、花口高圈足盤等,法門寺地宮出土的秘色瓷器基本上都可以在該窯址中找出相同的器物,而且不止是器形,甚至尺寸都大致相當。后司岙窯址的產品,胎色灰、胎質細密,釉色多是青灰或青綠,釉較薄,釉面瑩潤勻凈,通體施釉,泥點支燒,一缽一器單件裝燒……這些胎釉特征和裝燒方式,都與法門寺出土的秘色瓷器別無二致。那這些瓷器應當也是秘色瓷器,準確說是秘色瓷器的廢品。據此我們推斷法門寺地宮出土的秘色瓷出自后司岙窯址當大致不誤。

圖三 后司岙窯址出土秘色瓷盤

圖四 后司岙窯址出土秘色瓷盒

圖五 后司岙窯址出土秘色瓷枕

圖六 后司岙窯址出土秘色瓷八棱瓶

《嘉靖余姚縣志》:“秘色瓷初出上林湖,唐宋設官監窯,尋廢。”北宋趙仁濟曾充“殿前承旨監越州窯務”等說明,朝廷應該在上林湖設有燒窯的管理機構,或許就在后司岙一帶。后司岙一帶出土產品非常精致,調查及發掘中都曾發現有“官”字款及“官樣”字款等標本。窯址附近還有一個寺院叫普濟寺,《嘉泰會稽志》卷八中有記載:“普濟院,在縣東北六十里,唐大中元年建,號上林院。大中祥符元年,改賜今額。在上林湖山西麓,俗謂之西寺。……陳康肅公為漕,案行窯所,嘗來游。有詩云:山遠峰峰碧,林疏葉葉紅,憑欄對僧語,如在畫圖中。今刻石寺中。”宋代寺院經濟發達,上林湖還曾有“佰僧”款的瓷質匣缽出土,時代為唐五代時期,與窯址中燒造秘色瓷的匣缽基本一致。寺院或許也曾參與了秘色瓷的燒制。

除了后司岙窯址,我們曾于1993-1995年發掘了荷花芯窯址、2014-2015年我們又對荷花芯窯址進行了補充發掘。發掘中也發現了質量比較高的產品,除釉色稍微偏黃一點以外,總的來說產品制作比較規整,基本上都是滿釉,多見茶具和文房用具。如出土的一種勺,其實就是陸羽《茶經》中的則(圖七)。本次補充發掘中出土了四件內心模印“盈“字款的寬圈足大碗(圖八),這個是在以往的考古工作中未見的。“盈”字款在邢窯考古中有不少發現,對“盈”字的解釋也有不同意見,但多數是指向“大盈庫”。當然,荷花芯窯址的“盈”字款筆法、書寫位置均與邢窯常見的“盈”字款不同,且器物內外底均留有疊燒時做器物間隔具用的泥點痕,顯得較粗,其具體涵義還有待于我們的進一步探討。除了上述普通越器,荷花芯窯址還出土了不少秘色瓷器,器形有執壺(圖九、圖十)、穿帶扁壺、盒(圖十一)等,造型與后司岙窯址的不同,也是和瓷質匣缽伴出。但總體來說,荷花芯窯址以普通瓷器為主,秘色瓷器的占比大大低于后司岙窯址。

圖七 荷花芯窯址出土青瓷則

圖八 荷花芯窯址出土“盈”字款碗

圖九 荷花芯窯址出土秘色瓷執壺

圖十 荷花芯窯址出土秘色瓷執壺

圖十一 荷花芯窯址出土秘色瓷盒

后司岙、荷花芯窯址以外,在上林湖庫區的黃鱔山窯址、茭白灣等也發現過秘色瓷。

另外,在白洋湖的石馬弄窯址也采集到與法門寺地宮出土相同的盤子(圖十二),在古銀錠湖寺龍口窯址也發現過五代時期燒造秘色瓷的專用匣缽和秘色瓷器(圖十三)。

圖十二 石馬弄窯址出土秘色瓷盤

圖十三 寺龍口窯址出土秘色瓷碗

三 秘色瓷的特征有了法門寺和后司岙窯址給出的秘色瓷的實物樣本,那到底秘色瓷的最顯著特征是什么呢?

法門寺見于《衣物帳》的十三件秘色瓷器,有十一件釉色青綠,只有兩件碗釉色青黃,這兩件釉色青黃的碗被當作胎體做成了“鎏金銀棱瓶脫雀鳥團花紋秘色瓷碗”,可見青綠色才是秘色瓷的主流色調。

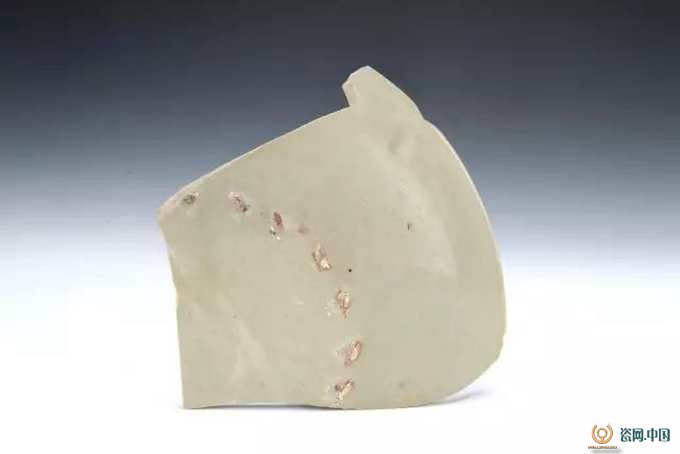

多年來在上林湖窯址調查和發掘時,尤其是在后司岙窯址的發掘中,與秘色瓷器同出的是大量的瓷質匣缽。這些瓷質匣缽與瓷器的胎體基本一致,燒成時匣缽之間用釉封口,且在地層中瓷質匣缽與秘色瓷器的數量同步消長。因此我們推斷秘色瓷器的燒成與瓷質匣缽的使用密切相關,甚至可以說,正是因為釉封瓷質匣缽的使用才燒出了秘色瓷器。使用瓷質匣缽并用釉密封,使瓷器在強還原氣氛中燒成,并在冷卻時阻止了匣缽外氧氣的進入,避免了瓷器的二次氧化,釉色還原得好,所以顏色特別青綠。這反過來說明,“青綠色”正是秘色瓷器追求的目標,用這種特殊工藝燒造出來的產品才是真正的秘色瓷。

作為秘色瓷,它在整個制作過程中就顯得與眾不同——胎特別細膩,應該比制作普通的越器淘冼得更精細一些;器物制作非常規整;基本都是滿釉,單件裝燒,如果是為了裝燒而刮釉,也僅在器物底部的周邊略微刮釉;基本為素面,不見裝飾,以造型和釉色取勝。

從胎料的選擇加工、制作的精心規整、施釉的滿布純凈,到燒成的特殊工藝,都顯得與眾不同。盡管出土的秘色瓷的釉色并不完全一致,但總體風格比較接近,就是青綠、純凈。

說到秘色瓷器,除了法門寺地宮出土的以外,大家比較認可的孰是晚唐五代時期錢氏家族墓里邊出土的一些青釉瓷器,盡管沒有像法門寺一樣明確地寫著“秘色瓷”,但似乎大家都理所當然地將之歸為秘色瓷。如水丘氏墓(901年)出土的碗,康陵(939年)出土的一批產品,尤其是五代時期康陵出土的產品,雖然釉色不是真正的青綠而是有點青中泛灰,釉面不那么潔凈而是有小黑點,從出土器物上還殘留有裝燒時留下的泥點看,這批產品似乎是匆匆燒成后直接隨葬的,但總體上說制作還稱得上精致——滿釉、單件裝燒、素面、以釉色取勝,應該屬于秘色瓷。青綠色是秘色瓷的目標,真正完全實現是很難的,燒成時的不可控因素比較多。

至于水丘氏墓出土的青釉褐彩瓷器(圖十四、圖十五),在窯址調查中也發現過,學界一般將之歸為秘色瓷。我們可以看到這幾件器物除了那件五足熏爐的蓋釉色與青綠色瓷稍接近以外,總體釉色偏黃,很難說一定就是秘色瓷。

圖十四 水丘氏墓出土褐彩熏爐

圖十五 水丘氏墓出土褐彩油燈

四 秘色瓷的性質宋代周輝《清波雜志》有:“越上秘色器,錢氏有國日,供奉之物,不得臣下用,故日秘色。”

法門寺地宮出土秘色瓷來自于皇室“內庫”。

吳越國錢氏家族墓出土有秘色瓷,吳越國錢氏家族墓——吳越國的王陵。

后司岙窯址出土秘色瓷。1977年在上林湖吳家溪出土的“光啟三年”青瓷墓志罐,其上有“殯于當保貢窯之北山”,以此件墓志罐的出土地點為地標,貢窯的地理位置恰與后司岙窯址位置相一致。

所以說,秘色瓷為皇室專用,“不得臣下用”,這一點應該是毋庸置疑的。從后司岙窯址秘色瓷的燒成工藝看,秘色瓷器也絕不是普通人能夠用得起的——其成本可不是一般的高:

燒成秘色瓷器使用的是瓷質匣缽,這種匣缽除了有利于燒成青綠的釉色外,還有利于保持相對穩定,避免瓷器與匣缽的粘連,但其弊病也顯而易見——成本奇高。尤其是唐代晚期,所用之瓷質匣缽又厚又大,胎泥非常細膩,除了費料以外,淘冼也會很費工。另外相較于耐火土的普通匣缽,瓷質匣缽硬度低,不耐高溫,很容易在高溫下軟塌。所以到五代時期,這種匣缽有所改進,盡管還是瓷質匣缽,但胎料中已摻和有部分細沙粒,胎壁也比晚唐時期要薄,目的就是為了降低成本。

瓷質匣缽還用釉封接,燒成以后器物的取出也是很有難度的。冷卻以后釉就燒結了,要把匣缽打開取出器物,很容易將匣缽里邊的器物震破。這也是導致成本高的一個重要原因。

匣缽本來是可以多次使用的,我們在窯址調查和發掘中經常看到許多匣缽破損后經修補繼續使用的,直到不能用了才廢棄。但這種用釉封接的瓷質匣缽只能用一次。因為被釉封上以后,經常要把匣缽打破才能把里邊的器物取出來。另外要保持同步收縮,已經經過高溫和冷卻、已然收縮過的匣缽是不能再用了的。所以本來可以多次使用的匣缽,現在只能一次性使用,這也是成本高的一個原因。

另外,古代瓷器的燒成率是很低的。北宋時越窯所在地的余姚縣令謝景初曾經到上林湖去考察瓷業生產,并用一首詩記錄了當時越窯生產的情況:“作灶長如丘,取土深于塹。踏輪飛為模,覆灰色乃紺。力疲手足病,欲憩不敢暫。發窯火以堅,百裁一二占。里中售高賈,門合漸收斂。持歸示北人,難得曾岡念。幾用或棄樸,爭乞寧有厭。鄙事圣猶能,令予乃親覘。”通俗一點講,就是他看到的情況是一百件里邊比較好的就一兩件,當然這一兩件不會是一般的產品,應該是上檔次的、質量比較高的。一百件器物中僅一兩件是好的,這個燒成率當然是很低的。一直到民國時期,龍泉寶溪鄉的鄉長陳佐漢,為了發展當地的瓷業生產,在給浙江省實業廳要求對窯爐進行改進的報告中還講到“百器之中而獲美滿完璧者,不過區區數件耳”,也就是說一直到民國時期,燒成瓷器一百件里邊比較好的也就區區數件。推測唐代瓷器的燒戚章肯定也不會高,更遑論是燒秘色瓷呢。

在古代文獻中講到秘色瓷的時候,往往數量都是很少的,特別足記載秘色瓷較多的文獻,如《十國春秋》、《吳越備史》等,凡是提到錢氏進貢秘色瓷的時候,都是有限的五十事、二百事等,但講到越器,或者是金釦越器,銀釦越器,或者是釦飾越器的時候,數量相對就很多,一萬、五萬都有。就是說越器和秘色瓷盡管都是給宮廷燒的,但兩者之間是有區別的,秘色屬于越器,但越器不一定都是秘色瓷。因為給宮廷燒的越器可能會很多,但是真正的秘色瓷是很少的。五 秘色瓷的生產時代葉寘《坦齋筆衡》:“……秘色窯器。世言錢氏有國日,越州燒進,不得臣庶用,故云秘色。陸龜蒙詩:‘九秋風露越窯開,奪得千峰翠色來。好向中宵盛沆瀣,共嵇中散斗遺杯。’乃知唐世已有,非始于錢氏。”已經說明唐代已經開始燒造秘色瓷。

法門寺地宮《衣物帳》記載是“咸通十五年(874年)”,秘色瓷的出現年代當在此之前。

從窯址的資料看,后司岙出土的紀年資料中,最早的是唐“大中(847—860年)”的年號,其時,地層中秘色瓷和瓷質匣缽的占比不高,秘色瓷應該是出現不久。荷花芯的資料還要早些,能夠到唐“會昌(841-846年)”年間。由此推測,秘色瓷出現于晚唐,至遲不晚于會昌年間。那長慶貢中的越窯貢瓷,可能并不屬于秘色瓷器。

后司岙窯址秘色瓷在中和年間(881-884年)生產興盛,這一過程一直持續到五代中期左右,五代中期以后質量有所下降,錢氏家族墓中,康陵(939年)隨葬秘色瓷的差強人意的質量,或許正是其生產開始由盛而衰的真實反映。

除了晚唐五代的越窯燒造秘色瓷以外,到南宋時期,越窯還在繼續燒造秘色瓷器。

越窯經過唐五代的發展,到北宋中期以后逐漸走向衰落。宋室南渡,由于特殊需要,越窯一度復興。對南宋時期越窯燒造的情況,文獻有不少的記載,特別是經常被大家引用的《中興禮書》,“(紹興元年)四月三日,太常寺言,條具到明堂合行事件下項:一、祀天并配位用匏爵陶器,乞令太常寺具數下越州制造,仍乞依見今竹木器祭樣制燒造”。“(紹興四年四月二十七日)工部言,據太常寺申,契勘令來明堂大禮,正配四位臺用陶器,已降指揮下紹興府余姚縣燒造”。明確提到南宋初宮廷在越窯燒造瓷器。在《宋會要輯稿》中更是明確寫明在紹興元年燒造一次之后又于紹興四年繼續燒造的原因——紹興府大火,起火、救火,許多瓷器被打碎,必須及時補充,尤其是祭器。

南宋陸游《老學庵筆記》里邊講到“耀州出青瓷器,謂之越器,似以其類余姚縣秘色也。”也就是說,耀州的瓷器跟余姚燒造的秘色瓷是差不多的。但陸游所講的余姚秘色瓷是不是指南宋時期燒造的呢?《老學庵筆記》的寫作時間,大約在孝宗淳熙末年到光宗紹熙初年。其卷一說:“予去國(指臨安)二十七年復來。”又卷六亦說:“今上初登極,周丞相草儀注,稱‘新皇帝’,蓋創為文也。”按周丞相指周必大,淳熙末、紹熙初任左丞相,“今上”、“新皇帝”俱指光宗。陸游因周必大推薦,淳熙末年回到朝廷,距他三十九歲孝宗隆興元年(1163年)離開臨安.正好二十六七年。以陸游的年齡,南宋以前的秘色瓷似乎是不應該看到的,他看到的應該是離開臨安以前余姚燒的秘色瓷,所以他才會有這種感慨。

另外明代李日華《六研齋筆記>也講到“南宋時余姚有秘色瓷,粗樸而耐久。令人率以官窯目之,不能別白也。”這就講的非常明確了,而且這個秘色瓷,“今人率以官窯目之”,就是說,很多人把它當做官窯瓷看待。通過這個文獻,我們也知道這些秘色瓷產品風格特征跟官窯非常接近,“不能別白”。所以如果要找南宋時期余姚燒造的秘色瓷,就要找跟官窯風格非常接近的產品。

還有一個文獻就是熊彥詩的《應詔上皇帝陳厲害書》:“臣尚有得于耳目之間者:永嘉養兵置局,織造錦袍;余姚呼集陶工,坯冶秘色;錢塘村落,輦致花窠。方陛下衣裳在笥,敝挎不假,則錦袍何用?日昃不食,土鍘致膳,則秘色何求?”熊彥詩是歷史上非常有名的諛臣,他最有名的就是寫了“大風動地,不移存趙之心,白刃在前,獨奮安劉之略”,就是說,南宋中興,全靠秦檜。《應詔上皇帝陳厲害書》倒是做了一個臣子該做的事,他上這個書的時候是在紹興二、三年間。紹興二年(1132年)其任溫州瑞安知縣,其實他這個上皇帝陳厲害書主要是說,皇帝在這個動蕩的年代,為什么還要呼集陶工坯冶秘色?故上書以玩好之弊論之。

當然皇帝是不會聽的。國之大事,在祀與戎。打仗暫時消停,就要祭祀。要祭祀,就需要燒祭器。因為原來的祭器,在渡江的時候都損失掉了。熊彥詩紹興二、三年提的意見,估計他講的“呼集陶工,坯冶秘色”的事情,就是《中興禮書》講的紹興元年高宗燒祭器這個事情,這個里邊就有燒秘色瓷。

另外在史浩的《祭窯神祝文》里邊講到“比者憲臺有命,埏埴是營。鳩工彌月,巧歷必呈。惟是火齊,造化杳冥,端圓縹碧,乃氣之精。茲匪人力,實繁神明。是用奔走,來輸其誠。有酒既旨,有肴既馨。惟神克享,大侈厥靈。山川輯瑞,日月降晶。俾無苦窳,以迄有成。”叫史浩,紹興十五年( 1145)登進士笫,調余姚縣尉。“憲臺有命”,表明此次燒窯是官府所命,“端圓縹碧”,所燒之物為青瓷。“鳩工彌月”,顯然是臨時性的燒造任務,僅一個月就完成制坯,即將入窯燒變。當然,彌月是一個常用的詞,不一定實指一月,關鍵是他的產品,叫“端圓縹碧”,應該就是指的是秘色,在燒秘色瓷的時候,要祭窯神,所以他專門寫了一個祭窯文。

從文獻來看,南宋時余姚燒秘色瓷是有一定信息的。那么這個南宋燒秘色瓷的窯址主要分布在哪里,根據多年的調查,主要分布在慈溪古銀錠湖一帶,有低嶺頭、寺龍口、張家地、開刀山等幾個窯址。為什么會有這么多窯址燒造呢?我們認為,鑒于瓷器燒成率低下,接到任務如“憲臺有命”以后,時間又緊如“鳩工彌月”,一個窯場是肯定來不及燒造的,必須要幾個窯同時燒造,才能完成任務。當然這個“憲臺有命”不是真的是給憲臺燒的,我們可以從文獻中不時看到古代宮廷用瓷交由地方政府,如轉運使、州軍、府縣負責燒造的情況。我們曾經對低嶺頭窯址進行試掘,對寺龍口窯址進行了考古發掘,確實也發現了一批南宋早期產品。在南宋早期的產品中,主要分為傳統越窯青釉產品和官窯型產品兩大類。傳統越窯風格的青釉瓷器質量懸殊,可分為粗細兩種。粗者,以碗、盤等飲食器為主,其釉色以青泛灰為大宗。精細者,為青綠色,釉面光潤,胎質細膩,胎壁較薄,造型端莊古樸。也有在器物底上刻有“御廚”款的,那就很明確了,這些器物就是給皇帝燒的,給皇帝用的。另一類官窯型器物的釉色呈天青、月白,乳濁、半失透狀,釉面滋潤而含蓄,同上述傳統風格截然不同,而與北宋汝窯風格卻頗為相近,同其后的南宋郊壇下官窯也有許多相似之處,釉層略厚,色調淺淡,一般無花紋裝飾,有許多瓷器從斷面可以清晰地看到有多次上釉的跡象。從李日華“今人率以官窯目之”看,他指的秘色瓷肯定不是傳統越窯的那種產品,而應該是指官窯型產品。

官窯型的天青釉瓷器可看出器類的有碗、盤、罐、冼、爐、瓶、花盆、唾盂、鳥食罐等。內底一般均無疊燒痕跡,碗、盤、冼、罐等器物外底多有支釘痕跡,支釘數以5個居多,少數足緣刮釉,底足露胎。多為拉坯輪制而成,極個別系捏塑制成。胎質細膩,胎色多呈香灰色,與汝窯非常相似。當然這個支釘支燒工藝盡管與汝窯相似,但精細程度無法跟汝窯媲美,汝窯用的是很細的芝麻釘,而越窯的支釘很粗,這與胎料有關。南方的胎料AL2O3含量比較低,一般在16%-17%,最高的也到百分之20%多一點。北方就不一樣,含鋁量比較高。一般AL2O3含量在25%以上,基至到35%。含鋁量高,硬度就大,反之硬度就低。硬度低,如果支釘做得很細的話,就承受不了支撐器物的重量,即使支釘能夠承受,器物的胎硬度不夠,也是承受不了,所以它必須用這么粗的釘。而這些官窯型天青釉秘色瓷,以前并不被大家所認識,部分器物也確實如李日華所說,被“率以官窯目之”,如臺灣“故宮博物院”藏修內司官窯弦紋瓶,釉中透著密密麻麻的氣泡,與南宋越窯官窯型產品風格一致,其實就是南宋越窯燒的,當然也應該叫秘色瓷。

唐代秘色瓷,五代秘色瓷,南宋秘色瓷,那北宋時候燒不燒秘色瓷?還有一些產品非常精致,包括龍紋、對蝶紋,還有越窯刻單字款產品,如北宋元德李后陵( 1000年)“千”字款云鶴紋套盒,遼韓佚墓(995年)“永”字人物宴樂紋執壺,還有最近在遼蕭貴妃墓發現的一件注壺,世人都以秘色瓷相待。但這類器物是否是秘色瓷,答案卻并不一致。從古代文獻對秘色瓷的定義來看,其關注的焦點是形與色,尤其是色,本身秘色就是著重于色,看重的是釉色,不管是作為秘色瓷的標準器晚唐五代越窯秘色瓷,還是與秘色瓷相關的五代耀州窯、汝窯、高麗青瓷、官窯、龍泉窯,都是以釉取勝、不重裝飾,而這些器物盡管很精致,釉色也漂亮,但給人以印象深刻的卻是它們的裝飾,與秘色瓷的追求不同。六 余論關于秘色瓷,有學者認為唐五代以后,特別是宋代,秘色瓷的概念變了,其實我們從文獻所記載的與秘色瓷相關聯的幾個窯場生產的產品來看,秘色瓷的概念始終如一,它追求的目標一直末變,我們把從古代文獻中認為燒秘色瓷的窯場生產的產品放在一起比較,可以看到從晚唐水丘氏墓出土的秘色瓷,到五代康陵出土的秘色瓷,再到耀州窯五代時期生產的刻“官”乳濁釉產品、北宋時期的汝窯、南宋早期越窯低嶺頭類型產品、南宋郊壇下官窯、龍泉窯黑胎青瓷產品等,盡管其不同時期,各窯有不同的特點,各地胎料的不同,導致產品的風格也有一定的差異,但他們所追求的目標是一致的,這些產品屬于不同的時代和不同的窯場,但釉色非常接近,也基本上沒有裝飾紋樣。古人也是把他們歸為一類即秘色瓷的,他們都屬于一個秘色瓷的系統。

陸游《老學庵筆記》:“耀州出青瓷器,謂之越器,似以其類余姚縣秘色也。”

趙秉文《汝瓷酒尊》 :“秘色創尊形,中泓貯醁醽。縮肩潛蝘蜓,蟠腹漲青寧。巧琢晴嵐古,圓嗟碧玉熒。銀杯猶羽化,風雨瞳緘扃。”

李日華《六研齋筆記》:“南宋時余姚有秘色瓷,粗樸而耐久,令人率以官窯目之,不能別白也。”

莊季裕《雞肋篇》:“龍泉……又出青瓷器,謂之秘色。”

蔣祈《陶記》:“其視真定紅瓷、龍泉青秘相競奇矣。”

當然,如果再把眼光放遠一點,其實高麗時期的部分青瓷,也歸為秘色瓷系統,不僅在徐兢《宣和奉使高麗圖經》中講到“其余則越州古秘色、汝州新窯器,大概相類”把高麗青瓷與越州古秘色、汝州新窯器相提并論。在徐兢看來,汝州新窯器和高麗青瓷都是與越窯秘色瓷風格是一樣的。在太平老人《袖中錦》中則直接將其稱為高麗秘色:“……高麗秘色一……,皆為天下第一,他處雖效之,終不及。”當然對此書成書年代是有爭議的。

另外一個似乎可以歸為秘色瓷系統的是汝州張公巷窯址出土的產品,關于張公巷窯址,學界對其生產年代意見不一,根據發掘者的判定,其年代為北宋末到元代,顯然這個年代判定由于種種原因是比較寬泛的,對其性質,當年曾開過一個專家論證會,認為其為北宋官窯,現在學界更多的傾向于為金代官窯,如果從器物的風格看,張公巷窯址出土產品與汝窯相近,具有較多的宋代特征。《建炎以來系年要錄》有“周綱嘗知粱縣,燒造假秘色瓷器以事蔡攸”的記載,而蔡攸得寵于徽宗,歷任龍圖閣學士、淮康軍節度使、宣和殿大學士等要職,宣和五年(1123年)領樞密院事,隨即又任開府儀同三司、少保等重要職務,后改任太保,封英國公,靖康元年(1126年),欽宗即位,蔡攸被接在貶往永州、潯州、雷州、萬安軍居住,不久欽宗又遣使者在貶所將其誅殺。既然“以事蔡攸”,那就是北宋晚期的事,不管他燒的是秘色瓷還是假秘色瓷,總都屬于秘色一類。自隋文帝開皇四年(584年)置伊州,隋煬帝大業初改伊州為汝州,治粱縣城,即粱縣與汝州的冶所同在一地,故汝州張公巷極有可能就是周剛“燒造假秘色瓷器”之所。

現在我們回過頭來,再去看葉寘《坦齋筆衡》關于陶器的記載:“陶器自舜時便有,三代迄于秦漢,所謂甓器是也。今土中得者,其質渾厚,不務色澤,末俗尚靡,不貴金玉,而貴銅瓷,遂有秘色窯器。世言錢氏有國日,越州燒進,不得臣庶用,故云秘色。陸龜蒙詩:‘九秋風露越窯開,奪得千峰翠色來。好向中宵盛沆瀣,其嵇中散斗遺杯。’乃知唐世已有,非始于錢氏。本朝以定州白瓷器有芒,不堪用,遂命汝川造青器,故河北、唐、鄧、耀州悉有之,汝窯為魁。江南則處州龍泉縣窯,質頗粗厚。宣、政間,京師自置窯燒造,名日官窯。中興渡江,有邵成章提舉后苑,號‘邵局’,襲徽宗遺制,置窯于修內司,造青器,名‘內窯’。澄泥為范,極其精致,釉色瑩澈,為世所珍。后郊壇下別立新窯,亦日官窯,比舊窯大不侔矣。余如烏泥窯、余杭窯、續窯,皆非官窯比。若謂舊越窯,不復見矣!”

從秘色窯器開始,一直到后來的唐、鄧、耀州悉有之,汝窯為魁,再到江南龍泉縣窯,包括官窯,其實是葉寘對秘色瓷發展系統的一次梳理,是一篇秘色窯業史。看來宋人早就講的很清楚,這些窯場都是秘色瓷系統。現在對秘色瓷概念有許多不同的觀點,其實都是沒有真正理解秘色瓷的含義所造成的。

前述因為秘色瓷的產量很低,數量很少,任太保、封英國公的蔡攸也只能用假秘色瓷,所以到清代的時候,乾隆皇帝才會發出“李唐越器人間無,趙宋官窯晨星稀”的感慨,什么意思?就是說官窯還能看到,李唐的越器看不見了,人間無了,當然此處的李唐越器肯定是指秘色瓷,如果光是越器的話,還是會有不少,尤其是乾隆皇帝,應該是有機會看得到的,所以從乾隆皇帝發出的感嘆來看,秘色瓷不可能有很多,不會像今日稍微好一點的越窯瓷器都叫秘色瓷了,其實都不靠譜。(作者單位:浙江省文物考古研究所)