建盞的窯變花紋,由于變化多端,古今中外的學(xué)者曾經(jīng)給予不少命名,但見仁見智,至今未有統(tǒng)一的命名分類。其實(shí),以宋代的文獻(xiàn)記錄為基準(zhǔn),結(jié)合考古出土品和傳世實(shí)物的資料,還是能夠梳理清楚的。南宋時期建陽人祝穆在他編撰的《方輿勝覽》一書中,曾經(jīng)進(jìn)行過概括性的分類,原文寫道:

“兔毫盞,出甌寧之水吉。黃魯直(庭堅(jiān))詩曰:‘建安瓷碗鷓鴣斑。’又(蔡襄)君謨《茶錄》:‘建安所造者紺黑,紋如兔毫。’然毫色異者,土人謂之毫變盞,其價(jià)甚高,且艱得之。”

在這一段記載里,祝穆除了總結(jié)前人所見的兔毫盞、鷓鴣斑碗以外,又另外發(fā)現(xiàn)了“毫色異者”,并從建窯產(chǎn)地的“土人”那里得知這一類碗叫毫變盞,可謂真知灼見。所以,建盞的窯變花紋,在宋代已劃分為兔毫、鷓鴣斑、毫變?nèi)N類型,目前為止的考古發(fā)現(xiàn)和傳世實(shí)物,也都在這些范疇之內(nèi)。

1、纖纖細(xì)細(xì)兔毫紋

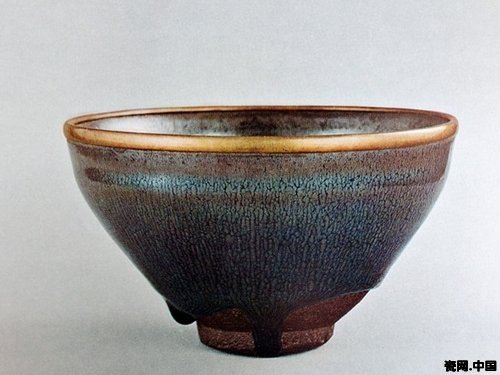

是建窯最為流得的品種,在黑色釉層中透露出均勻細(xì)密的筋脈,形狀象兔子身上的毫毛一樣的纖細(xì)柔長,故而得名。呈現(xiàn)的色彩有灰白、灰褐、黃褐、青藍(lán)、藍(lán)灰等,民間有俗稱“銀兔毛”、“金兔毛”、“藍(lán)兔毛”等。其中又以煥發(fā)銀色光芒、紋理流暢的最為名貴,日本京都國立博物館收藏的一件建窯束口碗就是這樣一件珍品。該館收藏的另一件建窯撇口碗,形體雍容大度,青藍(lán)色兔毫紋之間有指壓狀的毫變紋,獨(dú)具一格。

2、點(diǎn)點(diǎn)滴滴鷓鴣斑

數(shù)量僅次于兔毫,但形態(tài)富于變化,令人撲朔迷離。宋代文獻(xiàn)中,最早記錄此類花紋的,是北宋初年陶谷《清異錄》:“閩中造盞,花紋類鷓鴣斑點(diǎn)。試茶家珍之”。清代光緒年間寂園叟(陳瀏)《陶雅》說:“兔毫盞,即鷓鴣斑。鷓鴣斑痕寬,兔毫針瘦,亦微有不同”。認(rèn)為兔毫與鷓鴣斑只是毛寬窄的差異,因而把二者混為一談。20世紀(jì)50年代,由于建窯遺址中未發(fā)現(xiàn)兔毫紋以外的鷓鴣斑碗標(biāo)本,又有人認(rèn)為鷓鴣斑是江西永和窯的獨(dú)特風(fēng)格,《清異錄》記載的“閩中造盞,花紋類鷓鴣斑點(diǎn)”,應(yīng)為永和(吉州窯)之誤,試圖否定建盞鷓鴣斑的存在。20世紀(jì)80年代以后,建窯遺址中相繼發(fā)現(xiàn)帶斑點(diǎn)和粗線條狀的花紋碗。于是有的學(xué)者認(rèn)為帶斑點(diǎn)的就是《清異錄》所記載的鷓鴣斑,也有的認(rèn)為粗線條狀的也是鷓鴣斑,因?yàn)樗鼈兌碱愃朴邡p鴣鳥羽毛上的斑點(diǎn)和條紋。對此,景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院的熊寥博士在他撰寫的《中國陶瓷與中國文化》一書中作了如下的辯證:

“鷓鴣鳥的羽毛,通體不是呈現(xiàn)一種風(fēng)貌,它的背羽為紫赤相間的條紋,外觀同鵪鶉、沙雞相像,胸羽白點(diǎn)正圓如珠,為其它鳥類所沒有。”“宋代文人心目中的‘鷓鴣斑’,不是指鷓鴣鳥的黑白相間的條紋,而是指其胸部遍布白點(diǎn)正圓如珠的羽毛,因?yàn)檫@種胸部散綴圓珠白點(diǎn)的羽毛,正是鷓鴣所獨(dú)具的風(fēng)韻。對此,唐宋文獻(xiàn)也有記載。唐·劉恂《嶺表錄異》:‘鷓鴣……臆(即胸)前有白圓點(diǎn),背上間紫赤毛,其大如野雞,多對啼。’宋范成大《桂海虞衡志·志禽》曰:‘鷓鴣大如竹雞,而差長,頭如鶉,身文亦然,惟胸前白點(diǎn)正圓如珠,人采食之。’宋朝學(xué)者范成大在這里講得很清楚:鷓鴣鳥除了胸前正圓如珠為其所獨(dú)具外,身上其它羽毛,如鵪鶉類似”。

熊寥博士的見解,是很有說服力的。鷓鴣是我國南方常見的鳥類,福建民間諺語有“山食鷓鴣肉,海食馬交魚”,我們對至今仍生活于閩北一帶的鷓鴣鳥進(jìn)行觀察,其體似山鶉而稍大,通體的羽毛都呈黑色,分布著許多卵圓形的白斑,其中又以下體的斑點(diǎn)較大。這樣看來,鷓鴣羽毛黑地白點(diǎn)的外觀突出了其主要特征,正是宋代建窯工匠經(jīng)常觀察而獲得的深刻印象,因此啟發(fā)了他們的創(chuàng)作靈感而燒制出類似花紋的黑釉白點(diǎn)碗盞。所以,用于比喻建盞此類花紋,其構(gòu)成要素應(yīng)落實(shí)在斑點(diǎn)上,宋代文獻(xiàn)記載的建窯碗鷓鴣斑,應(yīng)是斑點(diǎn)而不是條紋,無論斑點(diǎn)的疏密或大小。正如兔毫紋的呈色有多種變化一樣,鷓鴣斑也不一定全都是白點(diǎn),也允許有多種色彩,這是實(shí)際的情形。陶谷編寫《清異錄》時,已經(jīng)注意到了其中的差異。原文說:“閩中造盞,花紋類鷓鴣斑點(diǎn)。試茶家珍之,因展蜀畫鷓鴣于書館。江南黃是甫見之,曰:‘鷓鴣亦數(shù)種,此錦地鷗也。’”在這里,陶谷謂“花紋類鷓鴣斑點(diǎn)”,“類”是關(guān)鍵,即類似,而不是純正的鷓鴣斑點(diǎn)。黃是甫又把建盞鷓鴣斑與蜀畫上的鷓鴣相比較,認(rèn)為花紋與鷓鴣之一種的錦地鷗相類似,錦地鷗是何等模樣今人不得而知,但它與閩地通常所見的鷓鴣鳥,在斑點(diǎn)紋分布形態(tài)或色彩上有所不一樣,這是可以肯定的。

在國外,尤其是日本,14世紀(jì)以后,有關(guān)茶道茶具的著述中,描寫建盞斑點(diǎn)花紋時,出現(xiàn)了“油滴”、“曜變”、“星建盞”等命名,此類的名稱,則均不見于我國宋代的文獻(xiàn)記錄,它們?nèi)匀粦?yīng)歸入宋代文獻(xiàn)記錄的鷓鴣斑范疇。但是日本人的有關(guān)命名,近代以來也被我國陶瓷著述所應(yīng)用,似乎有約定俗稱的傾向。考慮到這些因素,我們在進(jìn)行重新分類時,區(qū)別為正點(diǎn)鷓鴣斑、類鷓鴣斑油滴、類鷓鴣斑曜變?nèi)N形式。

正點(diǎn)鷓鴣斑 斑點(diǎn)呈圓形或卵圓形,呈銀白、純白、卵白色,圓點(diǎn)較大,分布較疏朗而錯落。日本東京靜嘉堂文庫收藏的一件建窯撇口碗,足底刻劃“新”字銘文,灰黑胎,黑釉厚聚至腹底部垂流成滴珠狀,釉面白色斑點(diǎn)不論其尺寸、外觀都與鷓鴣的黑底白斑的胸毛極相似,是一件標(biāo)準(zhǔn)的鷓鴣斑建盞。1988年在建窯水尾嵐遺址出土的一件黑釉碗殘器,足底刻“供御”銘文,通體施黑釉,呈現(xiàn)黃色兔毫紋。碗內(nèi)釉面上施有大的和小的橢圓、圓形斑點(diǎn),呈白色狀如珍珠,中央珠點(diǎn)比較密集,周圍則比較疏朗,顯然是人工以毛筆蘸白釉點(diǎn)上去的,屬于二次施釉性質(zhì),與通常一次性施釉窯中自然燒成的有所不同。宋代著名文學(xué)家黃庭堅(jiān)有“纖纖棒,研膏濺乳,金縷鷓鴣斑”詩句,鷓鴣斑建盞的出土,由此獲得了實(shí)物的佐證。

3、艱難得之毫變盞

按祝穆《方輿勝覽》的記錄:“然毫色異者,土人謂之毫變盞,其價(jià)甚高,且艱得之。”這段記錄,一向未引起后世研究者的注意。隨著現(xiàn)代考古發(fā)掘出土品的問世,此類花紋的建盞獲得實(shí)證。根據(jù)祝穆記錄的情形,此類花紋應(yīng)該具備三個特點(diǎn):1、它是一種毫毛狀的花紋,不同于通常的兔毫;2、它的花紋呈色與兔毫常見的呈色不一樣;3、它的數(shù)量很少。

1990年在大路后門窯址采集的另一件束口殘碗,花紋呈黑紅相間的輻射線條狀,與窯址出土的碗相類似,也應(yīng)屬于毫變盞的一種類型。

1993年9月,在福州市北大路工地北宋中期至南宋晚期地層中,出土一件黑釉束口碗,口沿呈褐色,外腹施釉不及底,鐵黑胎,釉面有橙褐色斑,口徑3.8厘米。黑色底釉上灰藍(lán)兔毫紋與橙褐色條斑紋相間,是建窯產(chǎn)品,無疑亦屬毫變盞類型。

1990年的窯址發(fā)掘,出土有一批帶彩點(diǎn)、彩斑的器物或殘片。帶彩點(diǎn)的皆為黃褐釉上藍(lán)綠色圓點(diǎn),是未燒成品;帶黃斑似花瓣紋的醬褐釉則是半成品。這些帶彩點(diǎn)、彩斑的是二次性施釉,即在施黑色底釉的器體上,再施一次彩點(diǎn)或彩斑的釉,其釉藥構(gòu)成成份,與釉有所不同。前者燒成后,應(yīng)呈現(xiàn)鷓鴣斑紋,后者則呈現(xiàn)毫變紋。顯然,二次施釉所進(jìn)行的裝點(diǎn)釉斑,是為了模仿一次施釉自然形成的花紋,而加以改進(jìn)追求花紋取得最佳狀態(tài)的手法,它出現(xiàn)的年代應(yīng)比一次性施釉的花紋要晚。