印紋陶始見于我國南方新石器時代晚期,是漢以前中國南方普遍使用的—種表面拍印幾何圖案的陶器。商周時代,印紋陶得到較大的發展,戰國時開始衰退。

新石器時代晚期的印紋陶紋飾一般為陽紋,印痕松散粗淺,不夠規整。紋飾種類少,主要有方格紋、游渦紋、重圈紋、曲折紋、網紋、編織紋、水波紋。紋飾的制作方法是先用陶拍和抵手將器表拍平,再用陶印模拍打出印紋。陶印模有圓、方、長方、橢圓及蘑菇形。刻劃紋飾有籃紋、方格紋、葉脈紋。

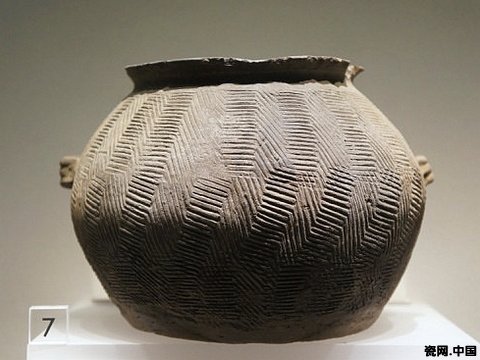

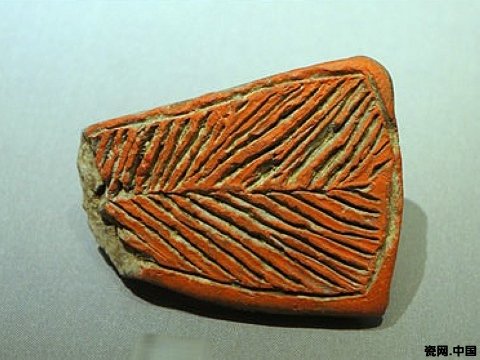

進入階級社會,上述地區印紋陶得到發展,不僅數量種類有所增加,而且質量也有很大提高。陶質以灰陶為主,紋飾規整清晰,印痕深淺一致。因文化不同,紋飾種類有所差別,江西一帶有網結紋、劃紋以及細繩紋與圈點組合紋。廣東地區有乳釘紋及少量布滿全身的組合紋。福建地區出現葉脈紋、橫人字紋、間斷條紋、篦紋等。紋飾制作延續早期的拍打印紋法,但注意到每組紋飾間的修整。商代晚期至春秋時期,是南方印紋陶繁榮發展時期,印紋陶數量空前增長,紋飾種類繁多,較盛行的有曲折紋、回字紋、大塊云雷紋、夔紋、菱形紋、凹窩紋、凸回字紋等,其中大部分為浮雕式陽紋,生動鮮明有立體感。這個時期幾乎所有的陶器身上都拍印有兩種以上的組合紋,紋飾粗深有力、簡潔利落,清晰協調,富于變化。其中以一種紋飾為主,主體花紋飾于器物醒目部位,另外再配一種或幾種陪襯紋飾,陪襯紋飾多飾于主體花紋上、下部,起輔助烘托作用。常用的紋飾組合有夔龍紋與凸回字絞、篦點凹窩紋與云雷紋、凸菱形紋與卷云紋、水波紋與同心圓紋、夔龍紋與勾連紋、曲折紋與寬帶獸面紋等,多達數十種。紋飾拍印技術與裝飾手法得到很大提高,每組紋飾相接處吻合嚴密,修整細膩。紋飾粗細深淺一致。