對于鑒定來說,除了真偽以外,還有一個重要的問題就是窯口的歸屬問題。而這也正是定窯復雜性的集中體現。對于定窯來說,窯址的面貌是完整的,但是定窯的影響力很廣泛,有很多器物存在是否為定窯的問題。關于定窯和其他窯口的區別也是定窯研究的主要課題。而這個課題又可以劃分成以下幾個子課題:

1.定窯和邢窯的區分

學術界常常有“邢定不分”的說法。這里的“不分”主要指早期階段的定窯和邢窯難以區分。邢窯到五代時期開始逐步沒落了,到北宋基本沒有大影響力了。定窯從晚唐開始逐漸強盛,到五代北宋時期達到巔峰。從傳承關系上來看,定窯就像是邢窯的備胎(這不一定符合事實),也不排除窯工有互通的可能性。兩個窯口的地域十分接近,受當時共同需求的影響,在工藝方法和器型上有很大的互通性。比較滑稽的是:考古出土的一些器物,沒法確認窯口的時候,往往研究邢窯的專家認為就是邢窯的,研究定窯的專家就認為是定窯,理由就是在各自的窯址里面都有發現對應的器形。這就給觀眾帶來極大的困惑性。

邢窯和定窯真的就沒法區分嗎?實際上,在大部分情況下,還是好判斷的。至少可以有一定的傾向性,是定窯的概率大一些還是邢窯的概率大一些。這個鑒別的關鍵點在于,定窯的胎更加干一點,沒有邢窯的糯。定窯的產品更加硬一點。從制瓷工藝上來說,跟瓷土的原料有一點關系,中間的“長石”結構會影響這種質感。

2.紫定、黑定與當陽峪窯的區別

歷史典籍曾經記載過一個小故事,大致意思說某位后妃腐敗了,收了某大臣的禮物,因此受到了皇帝老公的嚴厲斥責,而這件賄賂品只是一件瓷器,就是所謂的“紫定”。可見“紫定”在當時已是極珍貴之物。

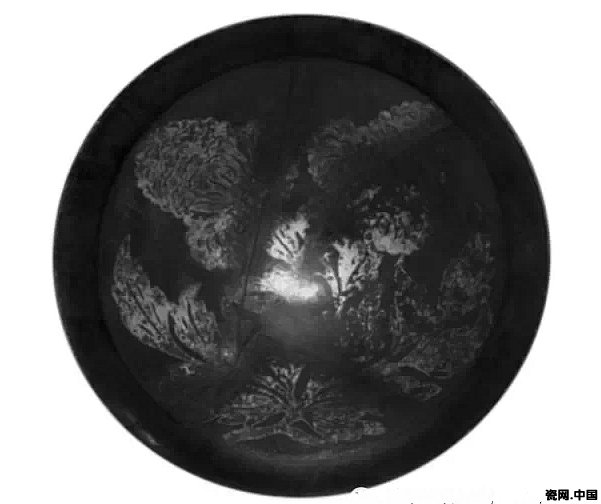

紫定、黑定確實是定窯里面的稀缺品,也是高檔器物。定窯的這類產品胎土極白,器形的線條簡潔有力度,釉光極好,是足以代表宋代瓷器制造高峰的典型代表。“臨宇山人”收藏的那件黑定鷓鴣斑斗笠盞不知道俘獲了多少無知少年的心。我稱這只盞為“天外飛仙”。

臨宇山人收藏的“天外飛仙”黑定鷓鴣斑盞

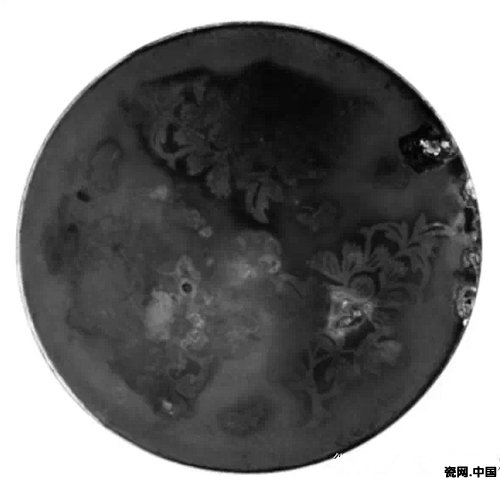

后來,隨著發掘資料的漸漸增多,我們突然發現情況好像有點不對勁。河南的當陽峪窯也盛產這類紫色、黑色的高溫瓷器,質量也極高,從外觀顏色上來看和定窯基本無法區分。甚至有人經過仔細研究,紫定描金、黑定描金的這類器物都不應該是定窯的器物,而是當陽峪窯的杰作。日本所收藏的幾件描金顏色定窯器都應該是當陽峪的啊!

東京國立博物館藏描金柿釉盞

不過,這個“烏龍”還真的有可能是事實了。再回頭去研究的時候就會發現,當陽峪離當時的首都汴京距離更加近,從理論上來說,生產的產品質量應該更高才是。

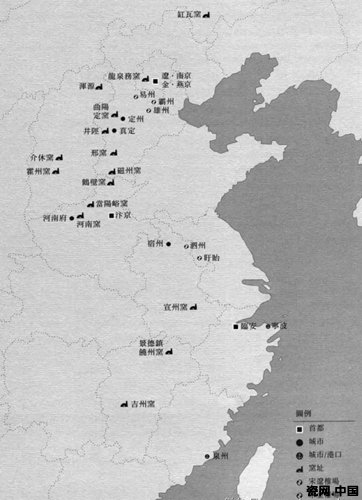

宋代窯址地圖(摘自《定州花瓷》國立故宮博物院2014出版)

現在國際上通用的做法就是將這類醬釉、柿釉、黑釉的高檔瓷器都寫成“定窯類型”,因為實在難分清楚了,為了避免爭議,就寫作“ding style”完事了。

那么,兩者到底能否區分呢?在實際操作中,還是能進行一定程度的區分的。關鍵還是看器形的做法以及胎的質感。通用的做法是:胎質略粗松一點、偏黃一點的就看做是當陽峪的;偏白的就看成是定窯。也就是說:精的看成定窯,粗的看成當陽峪。可實際上,定窯不光有曲陽一個窯址啊,還有燕川啊。燕川的器物胎足就明顯偏黃偏松啊,不少燕川的黑釉、黃釉器物甚至質量并不高,和典型定窯有一定差距,也不如當陽峪啊。這下就徹底抓瞎了,如果你非要搞清楚到底屬于哪個窯口的話,沒有十分充足完善公認的窯址發掘報告是萬萬辦不到的。

對于任何一個人來說,分清楚具體的窯口都是一件很困難的事情。而費了這么多力氣,實際的意義有限。對于收藏家來說,有一樣更加重要的事情是務必要做的,那就是分清楚這些器物水準的“高低”。什么樣的產品是精品,什么樣的產品審美情趣高,什么樣的產品更加值得收藏?也就是說:懂得區分這些器物的“路份”遠比鉆牛角尖的去研究具體“窯口”要重要的多。

就以上兩個具體問題來說,一個器物是屬于邢窯還是定窯,或者說這件盞是黑定還是黑當陽峪,本身意義不大。而是看這件器物的胎是不是很精很白,溫度燒的到不到位,釉面光澤度是否夠,整體的美感是否足夠震撼人的心靈。這才是最最重要的。

如果說以上兩個窯口很難區分的話,下面兩個問題倒是值得探討的。分別是定窯和南方白瓷之間的關系以及定窯和定窯系的關系

3.定窯和南方白瓷

南方白瓷主要指的是五代時期的宣州窯和宋代的景德鎮/吉州系列。

定窯和宣州窯:

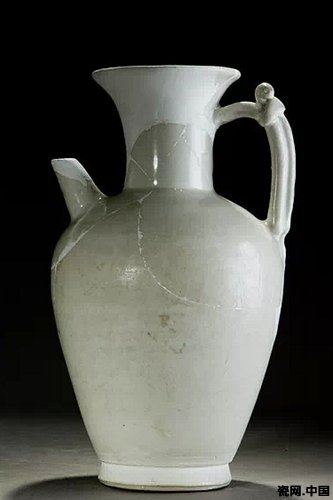

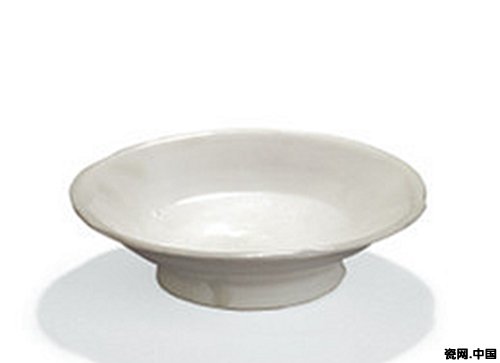

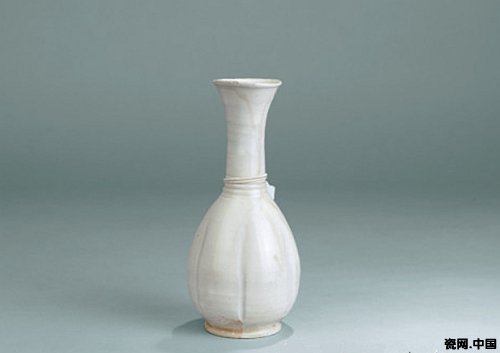

五代時期群雄割據,宣州窯是南唐國的官窯,生產了一批質量極高的白瓷。南唐的版圖正好處于吳越國和北方諸強中間,融合了南北方的習俗。從現有資料來看,這個時期的南唐貴族對白瓷頗為青睞,也許是沿襲了唐代舊的風尚吧。但是,因為戰事頻繁,很難通過正常途徑獲取,除了偶有貿易之外,索性另起爐灶自己燒造白瓷。這就是宣州窯白瓷,后人稱之為“南唐官窯”。從形制上和同一時期的定窯幾乎沒有太大的差異。而實際上,如果拋開先入為主的偏見,宣州窯的質量從某種程度上講還要優于定窯。胎土的潔白細膩程度優于定窯,這和南方天然具備的優質瓷土資源有一定的關系。而不足之處在于造型上略顯單調,沒有定窯豐富。我們可以想象一下,如果當時統一全國的是南唐的李煜,而不是趙匡胤的話,宣州窯現在很可能就是五大名窯之一了,就沒定窯啥事情了。

定窯和南定:

宋代時期的景德鎮和吉州不光擅長做影青,還生產了一批類似于定窯的白釉器物。這種白瓷明顯帶有定窯的痕跡。當時的商人就覺得很難區分了,稱這種白瓷為“南定”,即“南方的定窯”。雖然這批器物的釉色和紋飾都是極類似的,但是我們今天已經可以很容易的進行區分了。訣竅在于南定普遍來說胎質疏松,溫度偏低,釉面有開片,而定窯極少見到開片的效果。對于熟悉胎釉質感的收藏家來說,是比較容易區分定窯和南定的。這次展覽里面有一件南定刻萱草紋的大碗。這種大碗就是最典型的仿定窯的產品,因為紋飾是最經典的萱草。萱草的刻花紋飾是定窯最大宗最成熟最主流的裝飾紋飾,這件器物就帶有很明顯的模仿定窯的痕跡。

4.定窯和定窯系

定窯對于北方地區有著十分深遠的影響力,有很多窯口也生產類似于定窯的產品。比如河北的井陘窯、北京的龍泉務窯、山西的平定窯、介休窯、霍窯、榆次窯、盂縣窯、內蒙古的赤峰窯等。細研究地圖就發現,這些窯址大致都是沿著太行山山脈展開的。這些窯口生產的器物普遍都是以白釉為主,器形比較雷同,其中部分窯口生產的器物和定窯的器物很接近,幾可亂真。譬如說井陘窯的一些枕頭、高檔的印花類產品,并不亞于定窯。這些窯口都面對著共同的市場:“遼”以及后來的“金”等這些北方的游牧民族,這也就是生產器物的最終樣貌比較接近的原因。

故宮博物院的蔡毅先生曾經做過各個定窯系窯口面貌的比對工作,詳情參見其文獻(“宋金北方白瓷的比較學研究”,《中國古代白瓷國際學術研討會》論文集,上海博物館編制,P314-P332)。

這些窯口眾多,面貌接近,就存在一個“定窯系”的概念。絕大多數人都無法分清楚每一個窯口之間的區別,只知道是定窯風格,但胎土與典型定窯有一定的差異。對于我們收藏者來說,細分出具體的窯口意義也不大。而絕大部分情況下,如果能明白是“定窯系”的產品,對器物的定性就足夠了。