耀州窯是我國古代的著名窯場,是北方青瓷的代表,曾兼燒黑、白、褐、黃、花、醬釉瓷及唐三彩等,是古代北方燒制陶瓷品種最為豐富的一處綜合性窯場。窯址以陜西銅川黃堡鎮為中心,其范圍包括上店、立地坡、陳爐及耀縣塔坡一帶。該窯創燒于唐代,五代成熟,宋代鼎盛,金元延續,止于明代中期的十五世紀末,有800多年的連續燒造史。其產品質量、數量和工藝成就均達到很高水平,成為北宋六大瓷器窯系之一。

耀州窯瓷器在民國以前絕少仿品,20世紀30年代起始有仿品出現。近年則刻意仿古的制品日見興盛,不少仿品在市場上流通,甚至已登堂入室,為某些博物館所“珍藏”。因此,對耀瓷的真品和仿品的區別和鑒別,已到了刻不容緩的時侯。在鑒定時,要注意以下幾個方面。

基本特征

唐代

1.器胎特征:早期多呈深灰色,僅少數為灰、黃色,胎質比較粗糙,有顆粒狀石英和少量較大氣孔,燒成后往往有點狀鐵斑痕出現。盛唐青瓷,胎呈淡黃色,較粗糙,胎土不太均勻,內可見氣泡和顆粒狀物質。到中晚唐時,胎質漸密,胎色呈灰和黑灰色,胎土往往出現小的點狀鐵斑。

2.器釉特征:盛唐青瓷,釉料不夠精細,釉色青褐或青黃,透明度差,釉面往往缺乏光澤,甚至出現木光。中晚唐時,青瓷釉呈灰綠、灰青或青中顯灰色,釉薄,玻璃質感強,透明度好。

3.造型特征:中唐以前造型較少,均為厚壁,以后造型漸多,器壁漸薄。

4.裝飾手法:貼花、繪彩、并開始劃花和戳印花。

5.裝燒工藝特征:唐代主要采用三足支墊方法,燒成后盤碗內底中心均留有三點燒痕。

6.施釉特征:初唐施于口下,后漸向下發展;中唐時,器外大部飾釉,僅眮下和器底露胎;中唐以前,施釉不均勻,見有垂釉和流淌現象。到晚唐,施釉部位再下,以至器外往往變為通體施釉。

7.底足特征:早期以器壁厚不挖足(假圈足),到中晚唐時期,盤碗底足為流行的寬矮圈足(玉璧型底),這種玉璧型底的發展規律是,時代早則挖足淺而少,所留玉璧足特別寬,時代晚則挖足漸深,玉璧足漸窄,晚唐時圈足演變為細窄的玉環底。在整個唐代,該窯底足都做大底,器底露胎。

8.產品特征:瓷器有,黑、白、青、黃褐、花釉、茶葉沫、外白內黑、外青內黑、白釉綠彩、白釉褐彩、素胎黑花、青釉下繪白彩、青釉黑彩、黑釉剔花填白彩、白釉褐綠彩等高溫釉瓷,還有唐三彩、低溫單彩釉和硫璃瓦等。

五代

1.器胎特征:早中期為黑胎器,呈深灰、黑灰、鐵灰、黑色等。胎外表施有較厚的白色化妝土。器表多不見唐器中常見的黑點狀鐵斑。白胎器為稍晚期,質地相當純凈,色相當白,呈潔白或白中略灰色調致密度和均勻度與宋器比要稍差,不施化妝土。

2.器釉特征:黑胎的青釉瓷,釉色為,暗藍的天青色、微灰的湖青、湖綠、湖藍等色,玻璃質感強,透明度好,常有開片,為裹足釉;白胎的青釉瓷,釉多呈淡青、淡天青、青白、粉青等色,少數呈湖青和湖綠色,透明度好,亦有開片,較黑胎器少,為該窯歷代青瓷中最為淡雅的瓷器。

3.造型特征:多仿晚唐與五代的金銀器皿,比唐代清秀,器物底仍較大。

4.裝飾手法:劃花、剔花、貼花、戳花、捏塑、鏤空、繪畫化妝土(極少見到)。

5.裝燒工藝特征:早期采用一器一支墊(三足支墊)一匣缽進行單件支燒燒成后盤碗滿釉裹足上或外底心留有三點支燒痕,后來又發展為三點或一大堆托珠法,燒成后裹足釉的足底釉面上,留有三小堆托珠燒痕或底足粘滿砂粒;晚期采用了刮掉足底釉的新方法。

6.施釉特征:通體施釉到底,多飾裹足釉。

7.底足特征:器物底仍較大,做玉環底,足多外撇。

8.產品特征:除青瓷外,兼燒少數黑釉、醬釉及白釉褐綠彩瓷。

宋代

1.器胎特征:早期胎有深淺兩種,深者為黑灰或鐵灰色,外施化妝土,淺為淺灰色,不施化妝土,均多含有黑色鐵質小顆粒和氣孔;中期全部為淺淡灰白色,無鐵質小顆粒,不施化妝土,但有明顯的白色介面層;晚期和南宋多呈灰白色,少數有淺灰和土灰色,不施化妝土。

2.器釉特征:早期多數為青灰或青黃色,少數有與五代近似的青綠和淡青色;中期幾乎都為橄欖青色玻璃質金瑩透明度好,釉面光澤度強,釉雖薄但硬度大,很少發現唐五代尚有的流釉、堆釉和干釉現象,很少見到釉面無光和橘皮釉現象,胎釉結合非常緊密;晚期和南宋又出現了暗青、青綠、青黃、淡青、月白等多種色調。

3.造型特征:造型清秀,底足漸小,作高窄直圈足,制作都很規整。

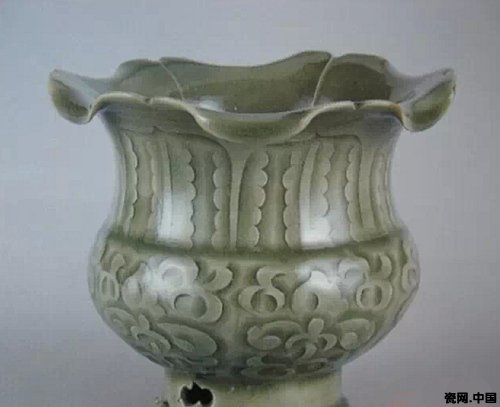

4.裝飾手法:有劃花(五代剔花和宋代刻花的輔助手法)、剔花(宋初尚有延續,中期后不見)、刻花、印花、貼花、捏塑、鏤空。

5.裝燒工藝特征:均采用刮掉器物底足釉裝燒工藝。

6.施釉特征:施滿釉足底露胎。

7.底足特征:早期底足較寬,足底往往粘有石英托珠,紋飾簡單,由于初將燒柴改為燒煤,燒成氣氛不穩,產品色澤與五代和宋中期相比,普遍發暗;中期壁薄質細,致密度超過此前產品,底足增高,以飾釉后再經二次精修的高窄圈足為特征;晚期盛行斗笠狀小碗,以足底變矮、器胎變薄、出現雞心底為特征,還盛行印花器。

8.產品特征:除青瓷外,兼燒少量黑、白、醬釉及兔毫、油滴結晶釉瓷。

金代

1.胎釉特征:前期胎呈淺灰色且略顯偏褐,此時很少見到宋橄欖色,多見豆青和翠青色,還燒有月白釉瓷;后期改為專為大眾燒造的大路貨,胎呈土白色、淺黃色、白中微黃、白中微棕黃等色,致密度和精細度略差,青釉呈青黃、黃青、姜黃等色。盤碗內底有澀圈。

2.造型特征:造型渾圓厚重,碗口部加厚,口壁甚至厚于腹壁,呈倒柱式造型。

3.裝飾手法:刻花、印花。

4.裝燒工藝特征:金元明各時期,所使用的窯爐結構及燃料均與宋代相同類,但金后期至元明,通風和爐體日漸增大,爐內氣氛的變化也不在認真控制,所產青瓷幾乎都具有姜黃色特點。

5.施釉特征:器內外施釉,足底露胎。

6.底足特征:玉環底,器底多飾釉,但底足多不經二次修整,足內墻外斜,外底多呈雞心狀,紋樣多層次分布。

7.產品特征:前期以燒制豆青釉和月白釉青瓷為主,后期燒姜黃釉為主,同時兼燒黑釉、醬釉及兔毫、油滴結晶釉瓷。

月白釉創燒于宋代晚期,成熟于金代,胎于同期青瓷相似,宋晚期月白釉,青度大,白度小,近似淡青色,釉層亦薄,還常在盤晚內壁或內心加飾印花裝飾;到了金代,青色大大減弱,而白度明顯增強,一般器物往往呈灰白或月白色,上乘者往往呈青白色,以白中隱隱透出青色為特點,多為素面,渾圓敦厚,釉層加厚,透光性差,如蠟似玉。

元至明中期

1.胎釉特征:前期胎呈土白、土黃、黃白色,底足露胎部位呈土黃色、棕黃色或棕紅色,釉多呈姜黃色,少數為青黃色,器內滿釉,多數有瑟圈,器外姜黃釉施釉部位,初期與金代相似,為通體施釉,外底心亦施薄釉,隨后改為外底和器足無釉露胎,還燒黑釉、醬釉、茶葉沫釉、白釉及少數白地黑花瓷。后期和明代變化很大,姜黃釉瓷已降為少數,胎釉更為衰落,胎多呈土白、土黃色,底足露胎部位往往為棕紅、棕褐色;青釉除姜黃色外,還見黃色、黃褐色、青褐色等;器外少見滿釉。多施釉不到底,腹下露胎現象;此時,多見白地黑花瓷,還有白釉、黑釉、醬釉和茶葉沫釉瓷,器物施釉部位,大體與同時期姜黃釉瓷相似。

2.造型特征:元代時,最流行斂口圓腹大碗。造型趨簡單。

3.底足特征:玉環底特征為加寬,足內墻外斜,并演變為寬直圈足,挖足較深過肩,寬圈足加高。

4.產品特征:前期以燒姜黃釉青瓷為主,后期以燒白地黑花為主,同時兼燒黑、白、醬、茶葉沫釉瓷。

成型制作特征

1.拉坯輪制。該窯各個時期普遍采用了轆轤拉坯成型的制作方法,不論是圓器還是琢器,凡屬圓型的器物,都留有輪制拉坯的旋轉痕,并且是一次性輪制拉坯而成。當器物拉坯成型后,用割線將坯底從泥團上割斷,再用托子端出陰晾,到半干時,再放回轆轤車上,用刮削刀具進行利坯和挖足。以輪制方法制作的器物,器壁薄厚均勻,器型規矩整齊,在器物的器壁和底足上一般都留有平行的旋轉輪痕。有些器物的不同部位分別拉坯成型,等器坯半干后,再用與坯料相同的漿料粘合而成,如尊的器身與高足,大件瓶壺的分段輪制粘合等。

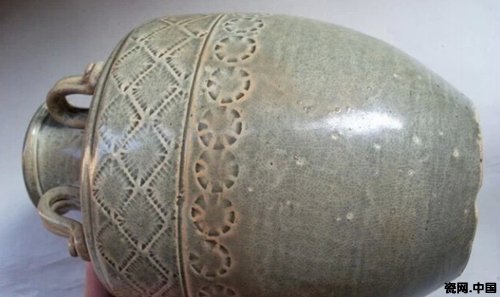

2.輪制和摸制結合。該成型方法是,將圓型器物的主體采用拉坯輪制,而配套的局部采用模制,最后粘合而成,如壺體與壺流、壺把,罐體與耳和系等。

3.模制。是模型具中制作成型的一種方法。如方體的盤、碟、套盒、各種造型的枕、多楞瓶、方壺等之類器物,均采用而次或多次翻模制初后再粘接而成。合模制作的造型,主要用在各種象生造型上,如人物和各種動物造型。

4.輪制和捏塑結合。此種成型方法是先將圓形器物的主體拉坯輪制,然后采用手捏和雕塑的手法進行局部加工。