由于宋朝皇室和上層社會士大夫的推崇,建盞的燒制工藝和藝術(shù)成就,影響到周邊地區(qū)乃至全國。宋代許多窯場都競相仿制與建盞相似的黑釉茶盞。

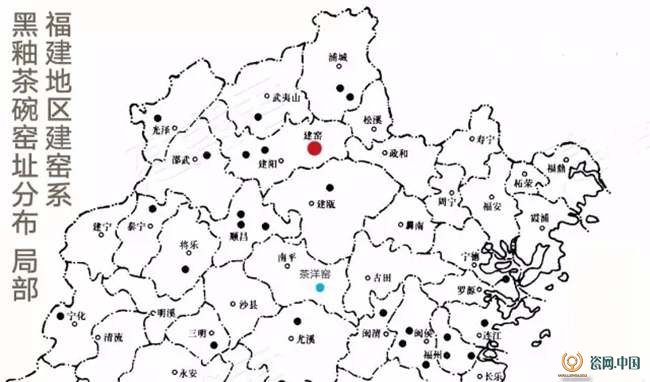

光是福建地區(qū),就有幾十處大大小小的窯口仿燒建盞,形成了以建窯為中心、閩江流域為主體的黑釉瓷生產(chǎn)體系。

市面上流通交易的宋代黑釉茶盞,除了水吉建窯的產(chǎn)品之外,也會有其他窯口的仿品。因此我們在第十問推出建窯系主要窯口與水吉建窯產(chǎn)品的辨別方法。

宋元時期福建的黑釉茶盞產(chǎn)區(qū)大致可以分為三處:

一、閩北區(qū)

古時候的陶瓷燒制,需要臨近水源,三處區(qū)域的劃分也與河流緊密相關(guān)。

閩北區(qū)指的就是閩江上游三大支流經(jīng)過的流域。這三大支流分別是建溪、富屯溪、沙溪,其中建溪又以南浦溪、崇陽溪、松溪合流而成。水吉建窯所在地就瀕臨南浦溪。

這一區(qū)域仿燒建窯黑釉茶盞的窯址,在南平多數(shù)縣市和三明部分地區(qū)都有分布。其中主要窯口有南平茶洋窯和武夷山遇林亭窯。

茶洋窯的產(chǎn)品特征

茶洋窯位于南平市東南約25公里的太平鎮(zhèn)茶洋村,臨近閩江中上游的北岸,距離水吉建窯遺址不到90公里。其燒瓷規(guī)模較大,延續(xù)時間長,產(chǎn)品種類也多。

主要燒制的產(chǎn)品有黑釉、青釉、青白瓷,此外還兼燒白地黑花和綠釉等品種。其中黑釉系的茶盞主要仿造建窯的束口盞和斂口盞,年代多為南宋到元代。

1.造型特點

茶洋窯黑釉盞的造型在仿建盞的基礎(chǔ)上,有形成自己的特點。

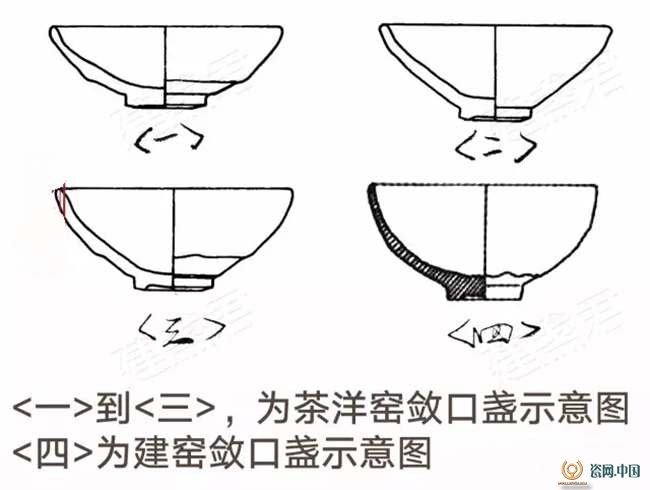

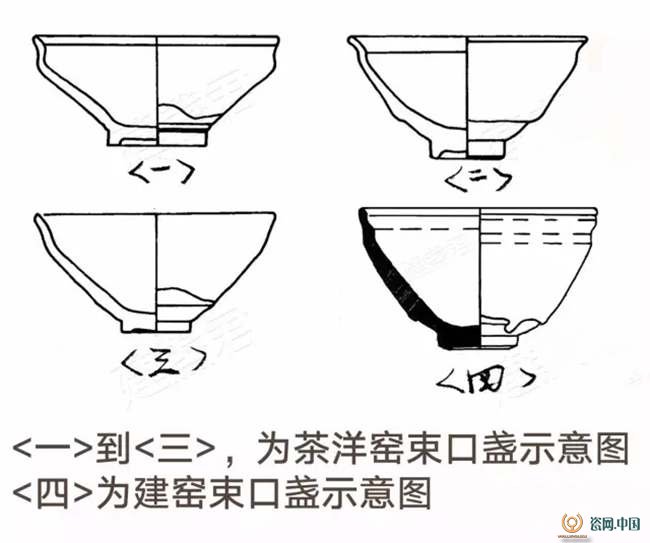

淺腹的斂口盞,在茶洋窯窯址中出土較多,形體偏矮,具有明顯的個性,如下圖!

而茶洋窯的束口盞,束口部分的曲折不甚明顯,斜腹,盞心稍下凹。腹部弧度與建窯束口盞有些不同。尺寸有小型和中型,如圖!

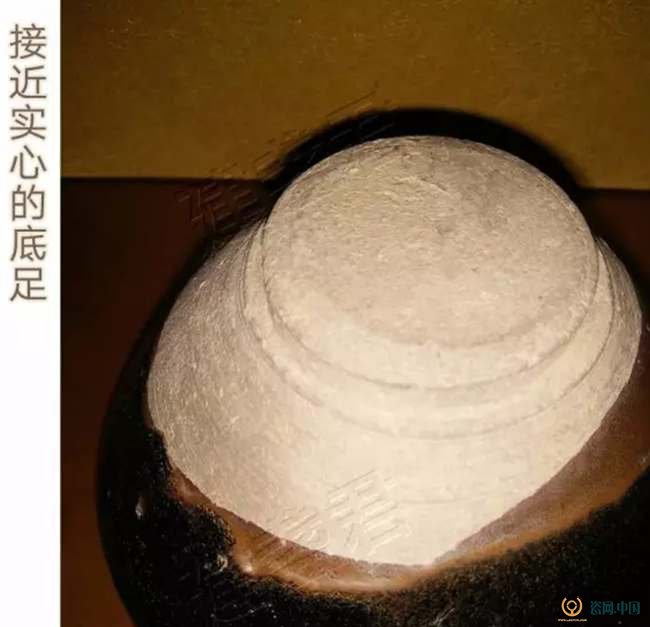

茶洋窯黑釉盞的修足也有自身特色。圈足矮,一般不甚規(guī)整,挖足較淺。部分產(chǎn)品僅僅略作淺凹,接近實心足底。

茶洋窯的多數(shù)中型束口盞,盞腹外壁的底部,會切削成齊直臺面,與圈足呈直角相連,俗稱“平肩”。平肩是茶洋窯黑釉茶盞的重要特征。

日本收藏的宋元時期傳世珍品黑釉茶碗中,有一類被稱為“灰被天目”,早期被日方認(rèn)為是水吉建窯的產(chǎn)品,但疑點較多。后經(jīng)過研究,中日學(xué)者達(dá)成共識,認(rèn)為灰被天目應(yīng)屬于茶洋窯的產(chǎn)品。

如圖這只日本東京國立博物館收藏的灰被天目。其胎色灰,施黑褐色薄釉,外盞壁下部泛黃色薄釉,盞腹與足底交界處具有明顯的“平肩”特征,挖足較淺,屬于茶洋窯的典型器。

2.胎釉特點

茶洋窯黑釉盞胎體多呈灰白或灰色,胎骨細(xì)膩緊密,也有部分灰胎、灰黑胎,胎骨顯得粗松,有些產(chǎn)品胎體內(nèi)層有裂隙或砂眼。總體來說含鐵量比建盞低。

施釉方面,延續(xù)了建盞的露胎風(fēng)格,不過施釉線一般不齊。釉層相對建盞較薄,部分產(chǎn)品有聚釉現(xiàn)象,偶見釉滴珠。盞腹外壁上部厚釉、下部薄釉的情況則較常見。

釉色有黑、醬黑、醬褐等,有些會帶兔毫紋。兔毫的形態(tài)、底釉色澤一般較容易與建窯兔毫盞區(qū)分。茶洋窯的兔毫通常較細(xì),且底色多偏紫。

此外,還有部分茶洋窯黑釉盞在口沿處施一圈淺淡的灰白釉,日本稱這類茶碗為白覆輪,國內(nèi)也引用這個說法為俗稱。茶洋窯中的「白覆輪」一般圈足較規(guī)整,胎色較白。

綜上所述,茶洋窯的典型特征,在器型、修足、胎質(zhì)、釉色斑紋上都有體現(xiàn)。鑒定茶盞產(chǎn)地為茶洋窯,以及分辨茶洋窯與水吉建窯的茶盞,都可以參考以上特征。

灰被天目在日本茶道中很受推崇,至今在日本茶文化中有重要地位。而目前茶洋窯的茶盞在國內(nèi),價格相對親民,較有研究價值和升值潛力,感興趣的朋友不妨入手一些把玩。