西晉 青釉印紋豆局部

2.裝燒的方法

在鑒定中,辨別器物的裝燒工藝也是十分重要的。因為每個窯口裝燒工藝除有共性以外,還有它自己的個性,這個個性就越窯而言,恰恰為我們鑒定提供了一個依據。

第一,越窯器物裝燒,首先應考慮它是否用匣缽裝燒還是明火迭燒。這是中第一個直覺。凡是用匣缽燒器物,其內底可以說是沒有支燒印痕,僅僅在外底有一周泥點印痕。內底中沒有泥點印痕的器物,其時代不會早于中唐元和朝。凡是在內底和外底均有泥點支燒印痕的器物,可以他定是明火迭燒,其時代可以早到初、盛唐時期,晚至北宋元祜、政和朝。

第二,肯定了匣缽裝燒還是明火迭燒之后,你就要判別這件越瓷的相對年代。僅僅說唐、五代、北宋,這寬度實在太大。為了更接近相對年代,我們就要進一步研究迭燒段或枷燒段的具體工藝,反映在器物上遺留的支燒泥點印痕十分重要,泥點印痕的排列形式與泥點印痕的形式則是一個關鍵。

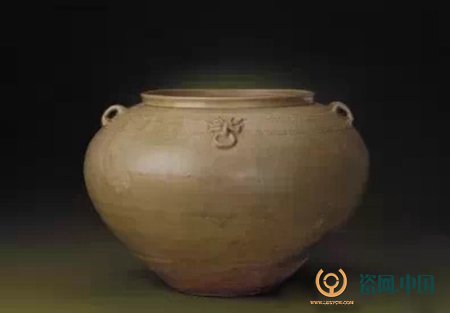

越窯 西 晉青釉雙系罐,高23.8cm,口徑21.4cm,底徑13.7cm

初盛時期,隨著人們從席地而坐逐步發展成用桌椅配套座飲、會客,因此許多瓷器從較大器形逐步為端巧多樣的造型所代替。施釉也由半釉向滿發展。所支燒的器物,例如碗類,往往用豆狀的泥點,排列在內底,顆粒一般四至六顆不等,在成品中肉眼可以看到遺留的泥點印痕;在碗的外底也遺留了四到八粒豆狀粉紅色印痕。在罐、壺類的底部則留下灰白色豆狀泥點印痕。這種豆狀的泥點所反映的情況,為我們提供了一個信息,它的生產年代是在初盛唐時期,可根據紀年器物提借助的標準泥點,確定相對或絕對年代。例如唐元和十四年罌底部的泥點就是標準形式。

中唐晚期到晚唐,越窯窯工在間隔窯具的使用上有很大的創新,各種形式的間隔窯具的出現,反映在使用時泥點遺痕也有很多變化。初盛唐所用間隔窯具粗大,用泥點分隔顆粒也就碩大,中晚唐時大量采用薄形間隔具,因此泥點的分嘏亦采用了比豆狀更為好看的松子狀泥點,松子狀排列細密有規律。匣缽燒的器物則同樣在內底無泥點印痕,玉壁底碗、盤的外底排列較疏松,燒成后處呈微微的粉紅色顆粒狀或松子狀形遺痕,這種器物上的遺痕是胎體中氧化鐵的反映。這種現象在“貢瓷“與紀年器物上都較典型。

青釉印花三獸足洗,西晉,越窯 高9cm,口徑20.7cm,足距15.7cm

五代時期,越窯生產器皿不但品種豐富,而且釉色青翠、湖綠。在間隔窯具制作上也應物帛宜,極其規整,所遺留的泥點支燒印痕也與晚唐時期大不一樣。首先是采用的間隔窯具是扁平、扁餅形式,因此散布的泥點多呈長條形,松子狀,排列稀而有規律,這一現象一直持續到五代前期;五代后期時上林湖、東錢湖、與上虞典型窯址遺存與紀年器物下支燒泥點印痕在盤、碗一類的器底下,多為三、四條,中間尚有空隙。這種支燒印痕的時代在吳越開運朝后一直沿用。

北宋前期,由于越窯各大窯場中大量使用各種大小不等規格的墊圈(環)及扁平(圓)形、環形間隔窯具,因此在各類器物內外中均布長條形,燒制后留下的遺痕排列緊密,有的窯中,則近似相連。凡這種印痕我們從紀年墓中標準印痕看,應是北宋前期之物。

總之,在鑒定中要十分注意泥點印痕的變化與特征。支燒特征也不是所有窯口都有,但可以說絕大多數窯口都有自己的支燒特征。湖南長沙窯唐代器物中,它的支燒印痕在碗、盤、壺類中找不到像越窯這樣的支燒印痕。這由于長沙窯是一個著名的民窯,它所燒制的壺類因施釉不到底部,不存在著粘釉,所以它也不需要泥點等間隔窯具,因此也就在器物上沒有遺留任何印痕。在盤類的內底有的也不施釉,因此迭燒也不會粘釉,也就沒有支燒印痕。在碗類雖在匣缽中燒制,但圈足部分不上釉也就不可能遺留有間隔窯具的印痕。這為我們鑒定該窯器物提供了一個依據。

3.釉色與胎體

釉色與釉料的化學組成成分與燒成氣氛切切相關,因此所呈色調鑒定其時代也有一定的幫助。初唐時期,采用了浸釉法,往往浸釉不到底,因此燒成后,未施釉的下半腹至底部呈現了胎體的色調;另一方面在初唐時期 ,越窯雖然在窯爐結構上獲得了改善,但燒造的氣氛除一部分還原焰較好的器物呈青色外,有很大一部公弱還原焰或氧化焰呈色便為青泛黃或米黃色。

中唐時期,尤其是元和朝后,越窯匠師發明并使用匣缽裝燒制品。這類制品的釉色多為青色,因此凡用匣缽燒制的瓷器色調絕不可能現像初唐時期半釉和青中泛黃或米黃色的情況。因此說中唐的越窯制品釉色以青為多。但由于各窯原料、窯爐和釉料配方差異,所以呈色也略有差別。

晚唐時期,由于越窯制瓷業的發展,中心窯場上林湖大量器物用匣缽燒制,使這一時期越窯青瓷的釉色大為改觀,另上窯爐燒造技術改善與提高,使制品呈色以青翠色為主,所出土的“貢窯“燒制的秘色瓷就是典型的器物。其中有的大器也有青中泛黃釉色,唐水邱氏墓出土香熏就是一例。唐未到五代初,所燒的器物多為滿釉,呈色達到青翠、湖綠,釉面“似水”、“類玉”,晶瑩滋潤。

五代北宋時期,大批”貢瓷”色澤以青綠色為主,釉面光潤。一般民用瓷了是以青為主。到了北宋晚期釉色則以青灰為主。

從鑒定角度考慮,初唐時期絕對不可能有湖綠色的色澤,因此湖綠色釉,應考慮 屬于五代或北宋這個年份段。若是米黃色釉應當考慮中唐段這個年分段,它不可能是五代北宋時期作品。這當然是一般的共性,有時候極個別例子也不能排除,不得靠鑒定者結合其他條件給予綜全研究。

關于越窯胎體,由于所用瓷土含鐵量較高,所呈色為灰白色,這已為眾多越窯器所證明,化學成份測試也證明了這一點。因此凡是唐、五代北宋越窯制品,胎體呈色絕不可能像龍泉窯那么白,也不可能像長沙窯、婺州窯那么疏松的缸胎,在胎體也是呈灰白色。這對我們鑒定是否是越窯器物也有一定的參考價值。在我們發掘的遺址中,有的出土標本釉色很接近越窯制品,但胎體呈白色,有的人認為是越器,這種失誤也是要防止的。

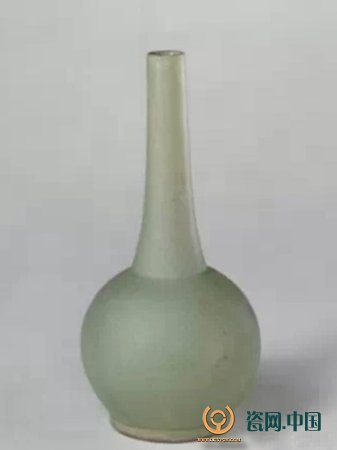

唐 越窯青釉直頸瓶,高22.4cm,口徑2.3cm,足徑7.3cm

4.銘文與款識

款識指在瓷器上書寫的文字。這些銘文主要有紀年款、作坊款等 。在越窯青瓷(褐瓷)器物上不管哪一類銘款,對于我們鑒定年代都有很大的幫助,有時候還可推知精確的年代;即使是朝代,也比寬容度很大的所謂唐、宋這類斷代好得多。有相對年代或絕對年代銘記的瓷器,是我們鑒定中的標準器。例如唐代越窯中初唐時生產的缽形碗(直口,折腹,平底)施半青釉、褐釉,這類碗內印有”利記”,其生產年代據記年墓出土物所知,是在初唐。中唐時生產的”元和拾四年……”銘罌,晚唐時的“會昌二年”墓志罐,“會昌七年改為大中元年”銘文的刻花執壺,“大中二年”、“壽”銘云鶴紋碗,晚唐和五代的“官”字款,北宋時期的“太平戊寅”紀年雞頭蓋執壺,“太平戊寅”刻花粉盒和“丁”字未、“乙”字款等。這些銘文款識的器物,它們的造型、紋樣、支燒工藝以及釉色均為越窯的標準器。諸如此類的銘款在越窯中政治家不少,所以作為一個覽定者也必須了解它出現的進代、特征,才能更科學地運用這些銘款鑒定器物。

越窯仿品的特征

越窯青瓷是我國唐宋時期著名的一個窯口,生產的秘色瓷又是越窯青瓷中的佼佼者,因此文物、博物館和實會上的收藏家,他們歷來都把越窯器物作為收藏的組成部分。過去在國外也有越窯制品拍賣,一件越窯秘色瓷價格之昂貴也是眾所周知的。正由于越瓷器價格之昂貴,收藏者又想得到它,在這種歷史背景下,仿制的越窯青瓷就不聲不響地問世了,這些仿制者依仗著物稀為貴,投人所好來騙取錢財。

仿制品舉例

(1)壺類。原寧波市物管理委員會辦公室在藏品清理中,曾發現過一件雞壺。仿者以五代越窯面貌設計,全器施青中泛灰釉,壺口較直,鼓腹,壺嘴為一小雞頭,底部為松子狀支燒印痕。這種看逗人所愛。但細看這器物造型不倫不類,泥點支燒是唐代式,露胎地方呈白色,拉坯成型在壺身中又沒有旋紋,光滑如新。

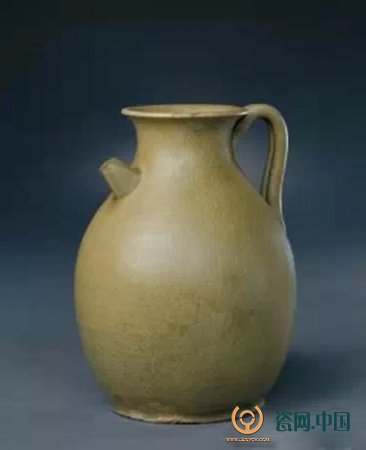

唐 越窯青釉壺,高14.2cm,口徑6.1cm,足徑7.4cm

執壺。仿者造型多出自《文物精華》、《越窯圖錄》。余姚有一位收藏家,收藏著大量的青瓷制品,其中有很大一部分屬于仿制的越窯器,不但有早期浙東青瓷中的西晉人物堆塑罐,東晉的雞頭壺,而且還有唐執壺。典型是喇叭口,扁帶狀把,腹作瓜棱,圈足。除釉色仿不像外,明顯的破漏是六角形或八角形的咀,仿者疏忽了,胎體更是無法作成灰白,入土開片泥痕也是新鮮可見,唐代泥點支燒的顆粒印痕仿有出來。這些仿唐執壺與寧波市和義路唐代眾多出土執壺一比較也就原形畢露。

(2)盒類。古玩交易所曾有一件仿北宋粉盒。盒蓋模印菊花紋,底為矮圈足,制作光潤細致,釉色呈淡褐色。其實紋樣呆板,子母口與足部刮釉,露胎部分為白胎。這里指出的越窯制品除了五代、北宋時期碗類口沿刮釉成芒口,目的為鑲金銀扣,一般在盒類從未有刮釉的工藝,胎也不可能是白色胎體,加上支燒印痕不合乎北宋式。又一件粉盒,造型是北宋刻牡丹紋撇足盒,通體施青釉,由于過燒釉面成桔皮狀。從與真品越窯粉盒完全一樣。但該器釉色深鮮,盒內底劃一只飛鳥,支燒印痕呈圓狀。用熱水沖冼,色澤呈黑青,支燒印痕也不是宋式,盒內刻飛鳥在北宋所有盒中無此例,實為畫蛇添足。

越窯青釉刻蓮花紋盒,五代,通高4.8cm,口徑8.8cm,足徑5.4cm

(3)碗。仿制品作玉璧底,內底有到燒短小四條印痕,印痕白灰清楚,在外部 也有四顆短條形印痕,俗稱”火石紅”。其實玉璧底碗出現于中唐,延至到晚唐,到五代時已演變為玉環底,此器既是唐式玉璧底器,內底外底泥點支燒應是豆狀或松子狀,該器是五代時的短條狀泥點印痕,便顯為仿制偽作。

(4)盤。仿品也不少,典型的是寧波市鎮海區的一位收藏家收藏的一只龍經緯度盤。該盤造型、釉色從口到底也較近似。但龍紋圖案與北宋標準器對,便使人產生疑點。主要是線刻龍經緯度的爪有五個,一般所見的五代北宋之際許多龍經緯度和遼和統十三年龍經緯度大盤的龍紋均未見五爪龍,龍頭也有變形。此器從頭到五爪龍風格似清代。釉色過于”青”,支燒印痕按宋式應是長條形,而該器恰恰作點狀,仿者雖然花了不少心機,但假的總是假的。

這類盤仿越器較多,其中民國時期的又一件仿品,底下刻”太平戊寅”款,支燒使用了八個泥圓形坨支燒,燒成后,土黃色的泥坨粘在底足上。此器不僅”太平戊寅”字體不像,而且也與一般北宋時采用的五或六個條形瓷土支燒,斷然不同,且胎亦厚,釉色深沉。其最大漏洞是忽略了支燒窯具上泥點形式與排列。這類器物在本世紀30年代仿得數量最多,流傳亦廣。

2.仿品的特點

第一, 臨摹造型。眾多仿品中多按照出版的《文物精華》、《國寶大觀》等有關越窯的照片而摹仿的。因此,從外觀上初看近似者多,但實際上線條呆板,出于臨摹,因而局部(細部)毛病百出,仿者有了解為什么要這樣制作與裝飾。所以我戊在鑒定中就要從局部入手,抓住不放,對制品體進行審核。

第二, 釉色推敲。由于仿無法了解越窯釉的配方與化學成分,因此他戊所施的釉完全是表面的湊合,加上仿燒制的窯爐,目前一般用電爐,雖有用窯爐燒的,其火候氣氛也無法理解與掌握,所以燒出的制品釉以多為青深,沒有變化,有的因化學釉,經過熱水沖燒就會使釉色泛色,這個特點十分明顯。

第三, 胎體識別。胎體所呈現的色彩與的原料有關,越窯所用的原料以當地的瓷土為多,而浙東的瓷土經過化驗證明,含鐵量比較高,這對顯赤釉色至關重要。而仿品者所用的原料往往是現代的高嶺土,因此所顯露的胎體為白色。這點辨別是較為容易,實際上也是仿品的一個特點。

第四, 紋樣臨摹。裝飾圖案對鑒定是否是仿品也很重要。因為每個時代使用的經緯度樣,反映了人戊的信仰、風俗。凡是臨摹圖案,線條不可能流暢,構圖遠不如原作,這也是仿品之一個通病。

第五, 裝燒工藝。制品裝燒各時期均有其特征,支燒印痕的形式與排列規律各不同,仿制者往往忽視這方面的細節。有的也燒有印痕,但與時代不合。也有用白色瓷土(石灰)粘上去,但一刮就去掉。因此顯露有否從胎體反映的印痕,是鑒定的一個標尺。

第六, 制作技巧。制作技巧主要指拉胚、修飾、堆塑(貼)和紋樣的刻劃制造等。其中制(拉)坯遺留下來的遺痕是為我戊鑒定真仿越窯的一個關鍵。唐枕頭越窯制品均采用拉坯成型,因此在執壺的內壁、底部、罐的內壁底部、瓶的內壁底部都遺留了拉坯時的旋紋與線割痕跡。而仿越窯制品在這方面根本做不像,內壁平整,底部極平,這恰恰成為仿品的一個特征。又如碗類,唐、五代、北宋的圈足都不一樣。唐代圈足碗多以矮寬為特征。五代晚期則以圈足外撇卷者為特色,這類當屬秘色器之作法,而圈足外撇者又不是挖出來,而是分須制作,粘上去的,然后再行修飾。北宋的碗,以”太平戊寅”為例,碗類以秀巧的矮小圈足為多,那種高圈足是”太平戊寅”以后的產品。從拉坯、挖底的工藝過程所遺留的痕跡特征,恰巧是仿品所沒有的。