“宋人眠無醒,汝瓷今重生。誰獲神異彩,雨過現天晴。破秘八百載,民間出璨星。聞名清涼寺,尋跡汝州行。望嵩樓下訪,望人如望嵩。穿云足未息,兢攀更高峰。”

2001年4月,賀敬之的這首詩題贈給中國陶瓷藝術大師、國家級非物質文化遺產(汝瓷燒制技藝)傳承人朱文立先生。

初冬時節,帶著對汝瓷的敬仰和好奇,記者慕名來到汝州市,采訪了這位傳說中的陶瓷藝術大師。

初涉汝瓷 一見傾心

朱文立出生在汝瓷的故鄉——汝州,但祖上并沒有搞汝瓷的傳統,能走上研究汝瓷復燒的道路,用朱文立自己的話說,“是命運選擇了我與汝瓷結緣”。

1975年,朱文立從部隊轉業到了地方,因一時沒能解決編制問題,組織上便安排他到臨汝縣(今汝州市)汝瓷二廠工作。由于上過高中,化學學得不錯,很快他就成了廠里的技術骨干。

中國以盛產瓷器著稱于世,而宋代更是我國瓷器業發展的鼎盛時期。宋代有五大名窯:汝、官、鈞、哥、定,南宋葉寘在其《坦齋筆衡》中記載:“汝瓷為魁。”汝瓷為宋代宮廷用瓷,由此可見汝窯曾經的輝煌。“因此,當我被分配到汝瓷廠時,盡管是個臨時工,我也很高興,夢想著有一天我能為汝瓷的輝煌貢獻自己的力量。” 朱文立說。

1979年,朱文立被派到浙江龍泉瓷廠學習。有一天,在龍泉瓷廠的陳列室里,朱文立看到一個青瓷掛盤,上邊有一句話:柴汝官定今何在,獨有龍泉一枝花。“我心里涌現出一種說不出的難過。從龍泉回來,我暗暗憋了一口氣,埋頭開始研制豆綠釉。”當時汝瓷也試驗出了豆綠釉,不過產品成功率極低,不能批量生產。3個月后,豆綠釉的新配方被研制成功,從此,豆綠釉由少量試產進入批量生產的新階段。

憑借這一成果,汝瓷二廠開拓了新市場,取得了比較好的經濟效益。后來,朱文立把自己研制豆綠釉的過程寫成了論文《汝瓷豆綠釉》,發表在1980年的《瓷器》雜志上,引起了外界的一些反響。當時輕工業部科學研究院的李國楨教授看到這篇文章后,主動給他寫信,對他的研究成果表示了肯定。

后來,廠里又成立了天藍釉攻關小組,朱文立任組長。為了天藍釉項目,他多次跑到汝州周邊的山區尋找配釉的礦石原料,前后騎壞了4輛自行車,穿爛了十幾雙千層底鞋。每次從山區回來,他都要背回一大包礦石原料,光帆布包都背壞了5個。夏天山區暴雨多,有幾次他差點被山洪沖走。說起當時的艱苦,朱文立沉默了一會,“現在想起來還有些后怕,當時真是挺難的,但對汝瓷的癡迷使我堅持了下來。”

研究汝瓷 一波三折

1982年4月,第一屆古陶瓷學術討論會在河南鞏縣(今鞏義市)召開,這是新中國成立以來陶瓷學術界首次召開的大規模陶瓷學術討論會,朱文立應邀參加了這次研討會。更令他感到興奮的是,他帶去的兩篇論文《汝瓷豆綠釉》和《汝瓷遺址踏勘》得到了大會的認可并在大會上被宣讀。他也因此收到了同年10月份在上海召開的首屆國際古陶瓷研討會的邀請函。

“因為我是臨時工,不夠資格參加國際性的學術研討會,再加上參加會議需要不少費用,所以廠里的領導不同意我去。”朱文立還清晰地記得,當他拿著邀請函興沖沖地向領導匯報時,領導對他說的話:“愿意去你就去,不過你今天去今天就開除你,明天去明天開除你。”

“這是多么大的榮耀啊,參加國際性的會議,別說汝州了,當時在河南都少有。”不甘心的朱文立狠下一條心,冒著被開除的風險,帶著妻子準備的干糧,奔赴上海參加會議。會上,國內外專家關于汝瓷的學術觀點對他啟發很大,那些觀點代表了當時國際上汝瓷研究的最高水平。當時李國楨教授,故宮博物院研究員、古陶瓷學會會長馮先銘看到他歷時兩年主持研究成功的臨汝窯天藍釉產品時,都對他給予了充分的肯定。馮先銘告訴他:“我這一生,最大的愿望就是能看到仿制天青釉汝瓷的技術重回人間。”

學術交流很成功,收獲頗豐的朱文立走在回家的路上心里卻是七上八下。回廠當天,他便被撤銷了試驗組組長的職務,到原料車間拉石頭,邊勞動邊寫檢查。

以生產日用瓷為主的汝瓷一廠領導聽說他的遭遇后,力邀他加盟。1983年朱文立來到汝瓷一廠后,對工人進行了培訓,并到汝陽杜康酒廠推銷產品,憑著過硬的技術,他們燒制的酒瓶得到了杜康酒廠的認可。汝瓷一廠開始轉產為杜康酒廠生產酒瓶,當年汝瓷一廠就扭虧為盈。

“我一生中遇到很多挫折,研究汝瓷可謂是一波三折。”朱文立說,他的臨時工身份多年未變,1996年,曾被有關領導調去看大門,也就是震驚全國的“專家看大門”事件,還曾因為反映張公巷北宋官窯遺址被破壞的問題遭到報復,被打得遍體鱗傷。

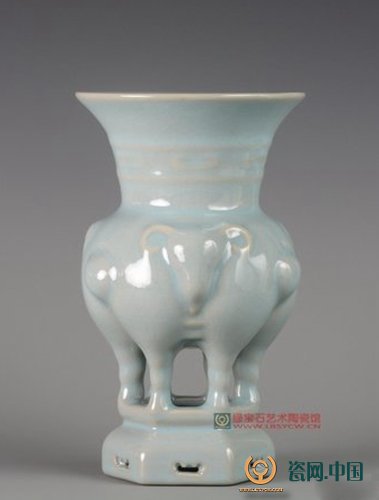

中國陶瓷藝術大師朱文立汝瓷作品《三犧尊》現收藏于綠寶石藝術陶瓷館

天青重現 一鳴驚人

同鈞窯、官窯一樣,汝窯的起止時間歷史上未見確切記載,至今仍無定論。據史書記載,汝窯的存續時間只有短短的幾十年。金兵的金戈鐵馬,使所有的窯爐一夜間灰飛煙滅,世界頂尖的汝瓷燒造技術從此沉寂800年。

宋代以后,明清兩代的統治者都命御窯大量仿燒,然而都仿得不成功。明宣德年間仿燒的汝瓷釉色偏藍,釉面片紋較重;清代雍正、乾隆兩朝仿燒的汝瓷顏色不是偏灰就是偏藍,以至于乾隆皇帝感嘆“仿汝不似汝”,還在一件汝瓷上傷感地題詩:“趙宋青窯建汝州,傳聞瑪瑙末為釉。而今景德無斯法,亦自出藍寶色浮。”

1983年,國家啟動恢復天青釉汝瓷項目,由省輕工業研究所牽頭試驗。原計劃半年完成,結果試了一年也沒成功,科研經費花完了,試驗組撤走了,儀器設備也帶走了。但李國楨、馮先銘兩位老師告訴朱文立說,“小朱,你要堅持下去,我們希望能在有生之年看到你燒出的汝瓷。”這給了朱文立莫大的鼓勵。之后的5年里,他到野外采集礦石,調制配方,先后進行了1500多次燒制試驗。

汝瓷的燒制不僅對釉料配方有嚴格要求,而且對火候的掌握也格外挑剔,它的燒制過程其實就是一個窯變的過程,因此每次試驗,朱文立都親自在窯爐前,無論嚴寒還是酷暑,無一例外。這期間,清華大學楊根教授給他寄來了一本《古代名窯資料匯編》的手抄本,里邊的一段關于汝瓷的傳說引起了他的注意:北宋年間,皇帝傳旨要燒新瓷,要求新瓷的釉色是:雨過天晴云破處,者(這)般顏色做將來。結果接連兩任瓷器官都沒能燒出這種釉色,均被殺掉。第三任瓷器官接任后,連續幾窯,也沒成功。她的女兒聽說活人入窯即可燒出天青色瓷器,于是她回望父親一笑,縱身跳入火窯中。頓時,一聲巨響,窯中光芒四射,映照著女孩美麗的身影,熊熊烈火中飛出一只金鳳凰,迎著藍天飛去。打開窯門,窯里的瓷器出現了驚人的天青色。

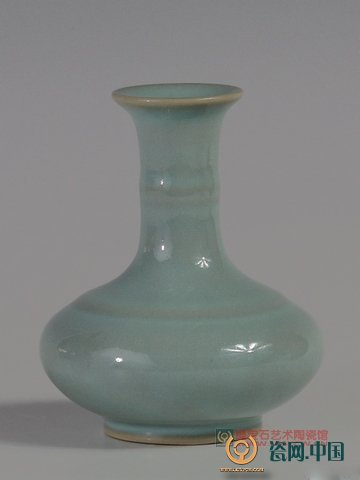

中國陶瓷藝術大師朱文立作品《汝窯竹節瓶》

這個凄美的傳說,讓朱文立琢磨了好久好久。是不是骨頭起的作用呢?于是朱文立拿來了豬骨和羊骨進行試驗,但是在很長一段時間里,卻沒有出現他夢想中的天青色。

1987年4月的一天,又是一個出窯的日子,這一次已經連著燒了三天兩夜了,疲憊不堪的朱文立像往常一樣去查看的時候,令他魂牽夢縈的天青色汝瓷呈現在他的眼前。就這樣,朱文立經過近2000個日日夜夜的奮力拼搏,先后調整配方328個,在1500余次的失敗后,斷代800年的汝窯天青釉汝瓷重現人間。

1988年7月,朱文立燒制的天青釉汝瓷通過了國家輕工業部和河南省科委組織的鑒定,填補了我國汝瓷燒造的空白。