李明,是我的老校友,1978年他以河南省“素描狀元”的身份一舉考入中國陶瓷藝術界最高學府——景德鎮陶瓷學院,成為恢復高考后一代精英群體“老三屆”中的一員。在讀期間,他受教于周國楨、尹一鵬等多位藝術名師,由此得以盡情地汲取藝術的養分,自由地徜徉于陶藝的海洋中。他所學的雕塑專業,不僅是景德鎮陶瓷學院的王牌專業,同時也是國內首屈一指的特色專業,加之得到名師的耳提面命,為李明以后的陶藝創作打下了堅實的基礎。

中國的陶瓷藝術如繁花般絢爛多姿,尤其是宋代的五大名窯,更是廣為人知。自元明以后,雖然呈現出景德鎮一枝獨秀的局面,但潔白細膩的定窯、價值連城的汝窯、青翠柔美的哥窯、自然雅致的官窯以及絢爛奪目的鈞窯依然有著強大的生命力,這種生命力的根源就在于繼承者們源源不斷的創新意識與創作能力。

北宋鈞瓷之美有二:其一,釉色艷麗奪目,在當時一片素潔雅致的青白釉色中,以紫紅、天藍、月白為特征的鈞瓷顯然具有特殊的審美價值;其二,器型穩重大方,受當時審美風范的影響,鈞瓷的造型多見盆、盤、缽等日用器皿,其邊線挺拔有力,彎角轉折,力道勻稱。在鈞瓷的傳承過程中,日用器的設計與制作生產始終是其主要的內容,究其原因,當受兩方面因素影響:首先,鈞瓷的釉色厚重且具有特殊的肌理效果;其次,富含鐵元素的泥料發色深沉。這兩個特點直接決定了傳統鈞瓷的造型特征。但是,這也像雙刃劍一樣,一方面造就了鈞瓷的輝煌,一方面卻也制約了鈞瓷的發展。20世紀90年代以來,鈞瓷的繼承者們就已花費了大量的時間與精力嘗試改良與創新,其中不乏成功者,在我看來,李明就是其中之一。

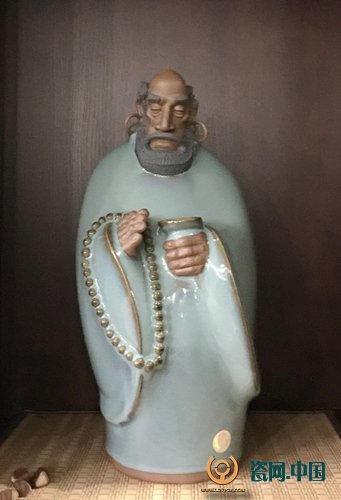

中國陶瓷藝術大師李明作品《達摩哺雀》現收藏于綠寶石藝術陶瓷館

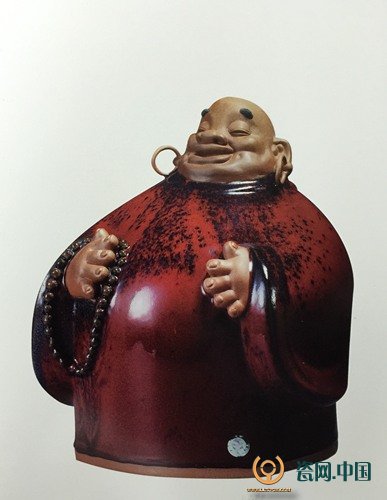

李明的作品以泥塑人物為型,以鈞瓷釉色來裝飾服飾部分。在其所做的人物作品中,無論是頭身比例,還是神態動作,均明顯地顯示出他扎實的造型藝術功底。觀其作品,雖然在造型上幾乎未見裝飾,但都具有生動傳神的面部表情,特別是這些人物面部蓬松的胡須,更是充滿了藝術的美感與激情。與刻畫細膩的頭部相比,李明在人物肢體部分的描繪則顯現出率真的簡約與質樸,再復雜的動態也僅以寥寥可數的幾根線條進行概括,言簡意賅中蘊含著豐富的情感與內容。仔細地思考后,我不禁驚覺,原來這種繁與簡的對比正是李明的創意巧思,鈞釉的特殊色彩與厚重的質地恰好與人物簡潔的身姿形態形成鮮明的對比,同時,這一大塊覆蓋著釉面的部分又與裸露的頭、手形成了質地上的對比,如果把釉面上豐富的肌理效果看作是一組平面裝飾細節的話,那么,面部的須發眉眼則成為了一組立體的裝飾細節,這兩者之間又形成了一種空間對比。總的看來,正如人們稱贊詩歌韻律之妙時所用的“一詠三嘆”所指,李明的鈞瓷、陶瓷雕塑作品也在這三大對比效果中獲得了藝術效果的升華。

中國陶瓷藝術大師李明鈞瓷作品《鐘馗》

在中國的古代畫論中,人們多次指出“繪事之難,難在人物”。這是因為,作為人們最為熟悉的藝術表現對象,人物題材的刻畫不僅要求形似,還要求藝術家能夠充分而到位地表現出人物的精神內涵,即神韻之美,這對于國畫家而言都非易事,對于陶藝家而言就更非簡單了。要想將粗樸的瓷泥揉捏成個性鮮明的人物形象,這不僅要求作者有著高超的造型能力,更要求作者為之注人生動的情思,這種情思絕不是簡單地通過一顰一笑來表現的。在李明的禪意人物系列作品中,人物也許并無任何夸張的動態表情,但一個輕微的轉身,一個淺淺的微笑卻無不在向觀者表述著淡泊而祥和的禪韻禪味。看他的作品,我常常會被人物的表情所打動,不禁隨著人物靜思默想,想過之后,卻不由得啞然,我究竟是在感應瓷塑人物之思,還是李明之想。

中國陶瓷藝術大師李明鈞瓷作品《大肚羅漢》

中國的陶藝創作還有相當漫長的道路要走,根植于陶藝家內心的創新精神就是我們得以勝利前行的基本保障,祝愿李明先生能以敏銳的洞察力與藝術感悟力,為我們創造出更多具有時代生命力的鈞瓷新作。

寧鋼

中國陶瓷藝術大師,景德鎮陶瓷學院副院長、二級教授

2014年8月26日