在剛剛逝去的二十世紀的百年歷史中,美術界不乏大師和佳作,但談到有多少新的藝術品種出現(xiàn),則是屈指可數(shù)。其中,工藝家張保軍開辟的現(xiàn)代絞胎藝術,便是當今藝壇公認的創(chuàng)舉之一。他的現(xiàn)代絞胎藝術結束了以往陶瓷僅限于在其表面利用釉料變化,或以雕刻和繪畫等技法進行裝飾的歷史,為曾以陶瓷藝術聞名于世的華夏又添一彩,也使“現(xiàn)代絞胎藝術”及其創(chuàng)始人的名字一起載入史冊。

生命之初的感悟

張保軍1958年2月出生在抗日戰(zhàn)爭革命老區(qū)河北省淶水縣板城村。家鄉(xiāng)的貧窮和家境的貧寒使張保軍成熟較早,十二歲便嘗到了失眠的痛苦滋味,對家鄉(xiāng)及自己以后的出路感到憂慮。他曾把出路和希望寄托在學點手藝、技藝上。一次偶然聽說縣里有人因畫的一手好畫進了縣文化館,每月有了固定工資。此事使張保軍有了精神、看到了希望,從此立下了一個以畫畫進行奮斗的志向,也由此和美術結了緣。

奮斗初始

張保軍從小喜歡畫畫,而此后的畫畫卻有了明確的目的,幾乎到了“鉤以寫龍,鑿以寫龍”的境界,因此高中畢業(yè)后張保軍因在當?shù)禺嫯嬓∮忻麣膺M了公社電影隊。此后又經(jīng)其發(fā)憤刻苦,在兩年后又被調進了縣電影院當上了專業(yè)美工。

一九七七年國家恢復了高考,第二年單位的一名女同事考上了大學,輕松地扔掉了單位的“鐵飯碗”。此事強烈地激勵了張保軍,經(jīng)過兩個月的思考,張保軍毅然決定辭職,回家苦讀,準備考大學。

帶著“壯士一去兮不復還”的悲壯豪情,他又背著行李回到了自己那貧窮的山區(qū)老家,開始了他幾乎瘋狂的求學之路。經(jīng)過近三年的拼搏和四處求師,一九八一年七月他收到了中央工藝美術學院這個每年招生不過百人的院校的錄取通知書,他被該院陶瓷藝術系錄取了。

人生觀的升華

當時的大學生,在校期間學習和生活費用主要由國家負擔,畢業(yè)以后國家包分配,因此考上大學不僅是一種榮耀,更意味著有了終生的“鐵飯碗”。因此大學生們更顯得輕松浪漫,張保軍也感受到了從未有過的自豪和滿足。然而后來他逐漸發(fā)現(xiàn)自己在許多地方并不是很優(yōu)秀,北京高校林立、人才濟濟,眾多的優(yōu)秀分子,擊垮了他的自豪和成就感。他很快從剛入學時的陶醉中清醒過來,對人生和事業(yè)又有了新的思考。他對圖書館中的人物傳記、哲學、歷史類書籍感到極大的興趣,常常如饑似渴地閱讀,并經(jīng)常為那些志士仁人不懈的奮斗精神深深感動,被他們?yōu)樯鐣腿祟愃龅慕艹鲐暙I所感染

讀書和思考使張保軍的人生觀得到了進一步的升華,他曾在此期的日記中寫道:“如果不建立為社會做貢獻的信仰,那么即使他聰明過人,才華橫溢,其才能也難得到充分的發(fā)揮。”這一階段的思考成了他后來事業(yè)的立足點和突破口。

偶然的契機

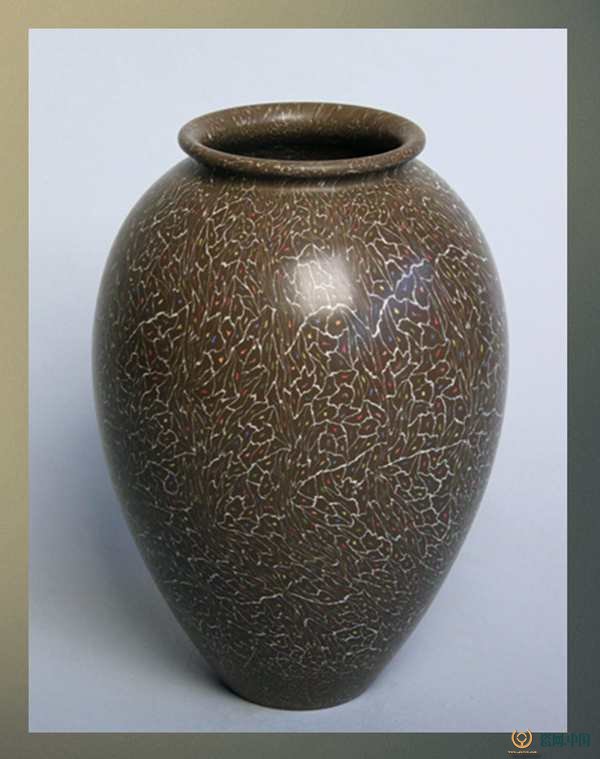

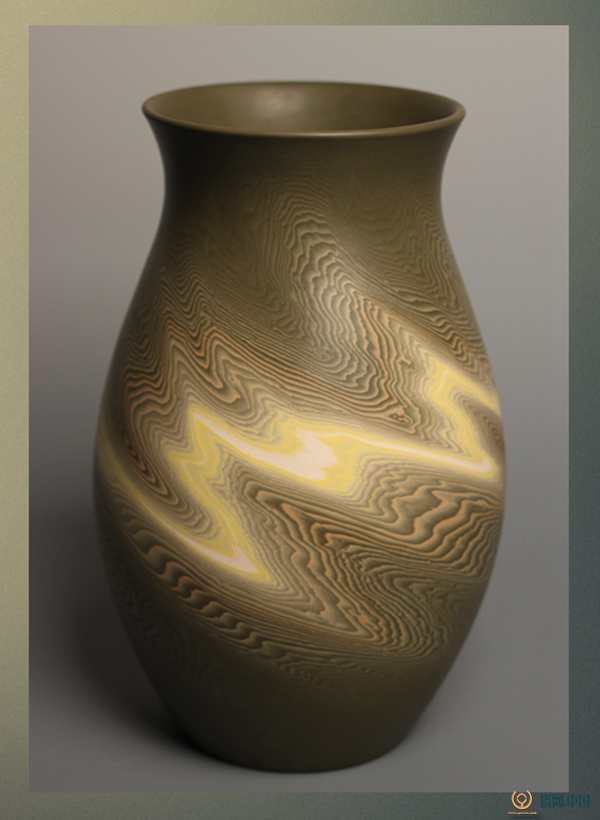

1982年春季,一次在故宮陶瓷館所上的陶瓷史課中,一件絞胎陶瓷深深吸引了張保軍。在課堂上和有關書籍中得知,“絞胎陶瓷,始于唐代,宋代靖康之變后中斷,新中國成立后有關單位曾進行過生產(chǎn)開發(fā),但因僅限于仿制古代絞胎,在技術上缺乏突破,在藝術上缺乏開發(fā),不被市場認可,不得不停止,后極少有人問津。”絞胎這一陶瓷品種失傳的事實,使張保軍為之感慨萬千,從此堅定了研制這一特殊陶瓷的決心。

在校期間,他查閱了相關資料并認真總結了絞胎在歷史上中斷和后人開發(fā)失敗的的原因。他認為:絞胎雖是中國古代陶瓷史上一項值得稱道的陶瓷技術發(fā)明,但其制作技法單一,僅限于傳統(tǒng)制作工藝,因此僅能制作出木理紋和團花紋這兩種單調的紋樣,作品千篇一律,制作底氣不足。因此,僅靠恢復和仿制傳統(tǒng)的絞胎工藝品種是不能有出路的。

在探索中,張保軍試圖將點、線、面等各種因素置于絞胎工藝中,以此作為突破口,但由于需要大量的工藝技術發(fā)明,因此又使得這一探索極為艱難。

壯士的抉擇

1986年大學畢業(yè)時,當大部分同學都在為出國留學或留京忙碌時,張保軍卻毅然在分配志愿欄里填寫了“山區(qū)農村”。他的這一選擇不僅贏得了北京市高教局的表彰,也贏得了畢業(yè)典禮上同學們經(jīng)久不息的掌聲;同時也有一些人對此不理解。

回到河北農村后,他立即動手找原料、購設備、建窯爐,開始了夜以繼日的絞胎研制。三年過去了,他的研制頗有進步,但還不能拿出較為完美的作品。凡是在藝術上較為滿意的作品,在工藝上不是無法成型就是開裂;而較為傳統(tǒng)的作品,雖然做成不少,但卻又流于簡單,少有人問津。隨著債務的不斷增加,生活的拮據(jù)和身體狀況的每況愈下,張保軍陷入了困境。來自社會和家庭各方面的壓力也曾使他徹夜難眠,但最終他還是決定把這條路堅定地走下去。

此時,遲來卻美滿的婚姻在生活上在事業(yè)上給了張保軍新的力量和支持,使他從消沉和彷徨中又振作起來,全身心地投入了研制之中。經(jīng)過對原料和設備進行調整和改進,他很快創(chuàng)作出了一些滿意的作品。

1991年的夏季,是個值得紀念的季節(jié),這一季的某一天,在張保軍的出生地——河北省淶水縣板城村,中斷了千年的絞胎姍姍來遲,現(xiàn)代絞胎陶瓷終于從張保軍改制的第14座小窯中橫空出世,張保軍為此流下了暢快的淚水。

初嘗成功的滋味

1991年,張保軍艱苦奮斗的事跡逐漸引起了一些關注:1992年4月共青團中央給予他熱情的鼓勵和資金上的大力支持,幫助他建立了世界上獨一無二的集研究和生產(chǎn)于一體的絞胎陶藝品企業(yè)“河北省易縣希望絞胎陶瓷有限公司”,并注冊商標“易州絞胎”,隨后又成立了張保軍絞胎陶藝工作室。

隨著經(jīng)驗的積累和設施條件的極大改善,張保軍的絞胎陶藝事業(yè)進入了良好的發(fā)展階段,初次嘗到了成功后喜悅的滋味,絞胎藝術的創(chuàng)作和技法研究也屢有進展和突破。

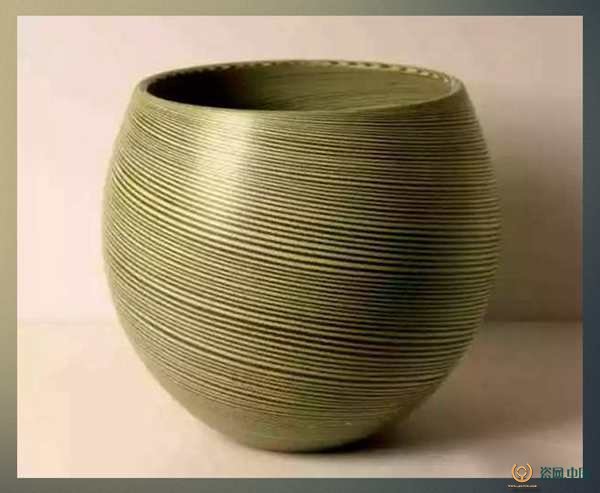

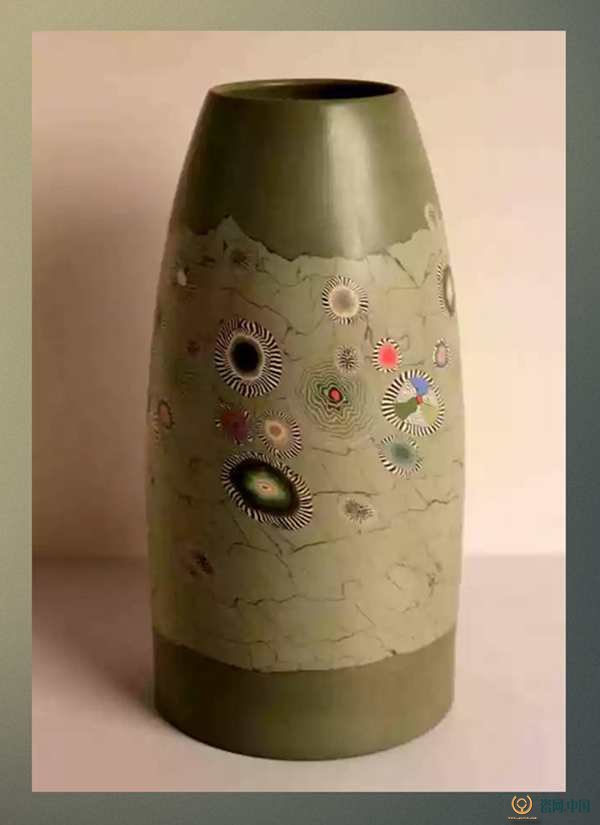

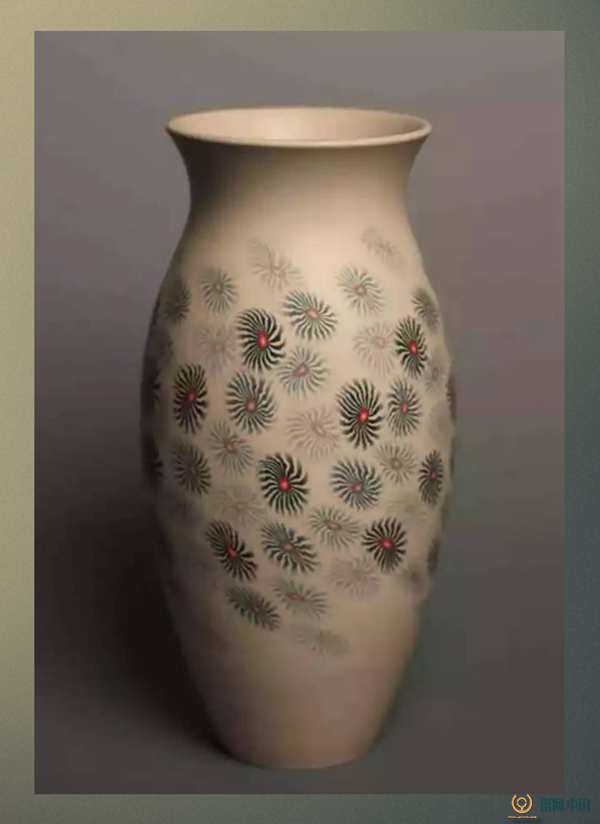

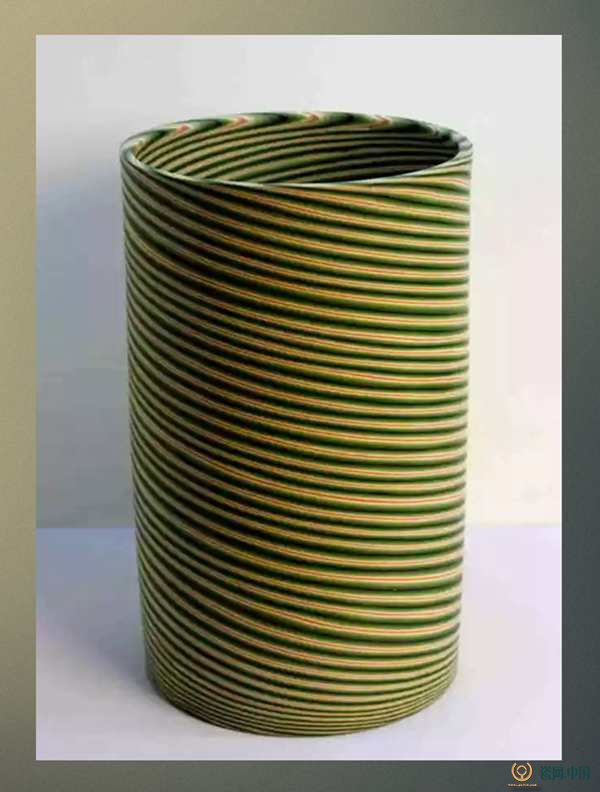

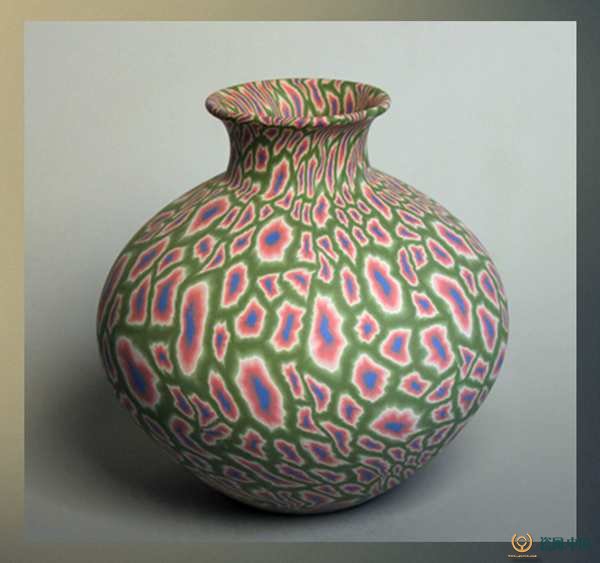

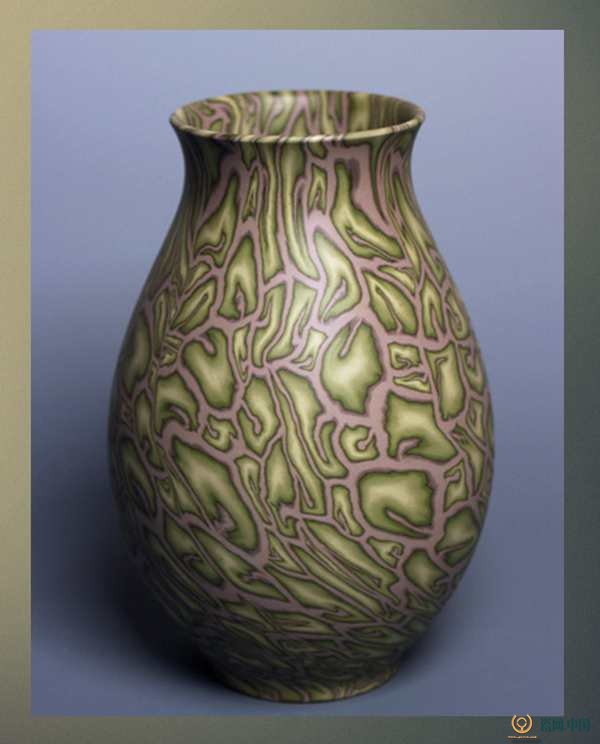

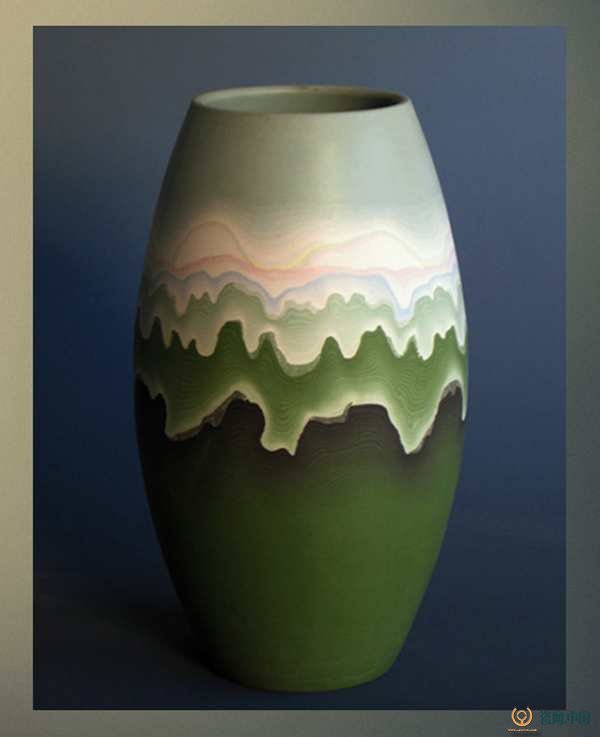

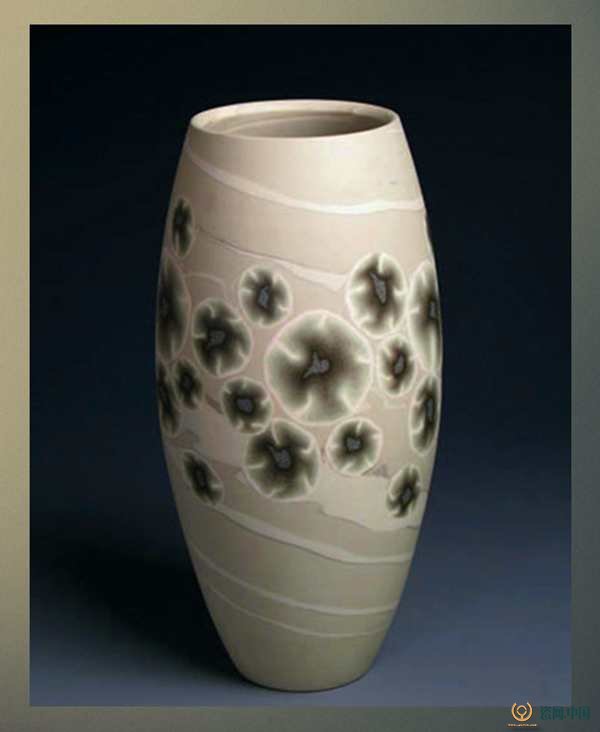

張保軍逐漸成功地將現(xiàn)代藝術設計元素融進絞胎工藝中,使點、線、面,虛實對比以及現(xiàn)代構成在絞胎中得以體現(xiàn),使易州絞胎先后涌現(xiàn)出“傳統(tǒng)系列”、“重彩系列”、“抽象系列”、“花卉系列”和“風景系列”五個品種,特別是后二者使絞胎藝術的研究與開發(fā)進入了一個新階段,表明絞胎陶藝不僅可以進行抽象藝術的創(chuàng)作,進行較具體的藝術創(chuàng)作也具有寬廣的天地。正如清華大學美術學院(原中央工藝美術學院)教授、著名陶瓷學家陳進海先生所說:“知道絞胎的陶藝家們一般認為絞胎的藝術表現(xiàn)是可遇不可求的,偶然性很大,而看了張保軍的作品后,我發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)達到了很自如地表現(xiàn)各種創(chuàng)作意圖的程度,應該說,他是現(xiàn)代絞胎技法的發(fā)明人。

隨著張保軍絞胎技法的深入研究,絞胎藝術水平的不斷提高,易州絞胎這一特殊的藝術產(chǎn)品已譽滿國內外,為社會稱道。黨和國家領導人曾多次將易州絞胎作為國禮贈送國外首腦,國家一些機關部門和集團公司也把易州絞胎作為首選禮品,中外收藏愛好者也紛紛聯(lián)系求購。1996年4月,法國前總統(tǒng)德斯坦來華訪問時,我國曾贈送了張保軍創(chuàng)作的《和平樽》絞胎陶藝品。1994年10月,日本前首相竹下登見到張保軍的絞胎作品后欣喜地說:“日本從事陶藝創(chuàng)作的人很多,但張保軍制作的這種絞胎陶藝,我還是第一次見到,很獨特,藝術性很強。像張保軍這樣的藝術家,在日本可稱為‘活著的國寶’。”前聯(lián)合國秘書長加利看到張保軍創(chuàng)作的絞胎非常高興,并稱之為“這可能是最具表里如一特點的藝術”。

十五年的辛勤勞動,使張保軍在事業(yè)上獲得了社會的認可和回報,國內外的不少新聞媒體都爭相報道了張保軍和他的易州絞胎。他分別被省、市共青團組織和團中央命名為“十大杰出青年”、“新長征突擊手”、“跨世紀之星”;還被命名為“高級工藝美術師”,被河北大學聘為兼職教授,擔任了河北省政協(xié)委員等職。

獨特的經(jīng)營原則

張保軍的易州絞胎的經(jīng)營原則十分獨特,他深諳“物以稀為貴”的哲理,并相信自己的“造稀”的無限潛力,在與記者的交談中,又進一步將其引申為“物以稀為美”。“永不擴大規(guī)模和產(chǎn)量”可謂張保軍經(jīng)營哲學的核心和基礎點。在張保軍看來,藝術品搞大規(guī)模生產(chǎn)薄利多銷是缺乏自信的死路,只有靠不斷的推出新作、出精品、創(chuàng)名牌、大力提升其美譽度,才是長久的健康發(fā)展之路。

最能體現(xiàn)張保軍經(jīng)營個性的要數(shù)“吸收外資,不搞合資生產(chǎn)”。易州絞胎問世后,引起了中外各界人士的廣泛關注,紛紛到公司參觀、考察,不少企業(yè)包括一些外國企業(yè)家意欲與之合作、合資,大規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營易州絞胎,均遭張保軍婉言謝絕。對此,張保軍對記者談了自己的看法。他說:“我認為藝術行業(yè)永遠不可能成為人類社會的支柱產(chǎn)業(yè),藝術家也永遠不可能成為經(jīng)濟巨人,就我個人而言,我希望成為對中華民族的文化藝術有所貢獻的人,希望使‘易州絞胎’這一中國特色的文化產(chǎn)品,享譽天下,成為世界珍品,并永遠保持賣方市場的態(tài)勢。這才是我理解和追求的成功和‘做大’。而實現(xiàn)這一原望,不是靠規(guī)模和產(chǎn)量,而是靠藝術質量和更多工藝絕技的發(fā)明。因此,集中精力對絞胎技藝的不斷深入研究才是我的主要工作和奮斗目標。”

一位哲人說過:“當你的眼前有兩條路時,要選擇那條最難的。”張保軍就是這樣一個不斷給自己找難處,挑戰(zhàn)自我、超越自我的人,也因此有了今天的成就。張保軍的絞胎事業(yè),也許就人類社會整體而言是無足輕重的小事,但在復興和弘揚華夏陶瓷文化的呼喚聲中,在“筆墨是否等于零”、“油畫是否到了盡頭”的討論聲中,在“風雨飄搖景泰藍”的報道聲中,現(xiàn)代絞胎的開辟和展示,卻有其特殊意義和價值,而張保軍這種知難而進的奮斗精神,更是值得人類永遠謳歌的主題。