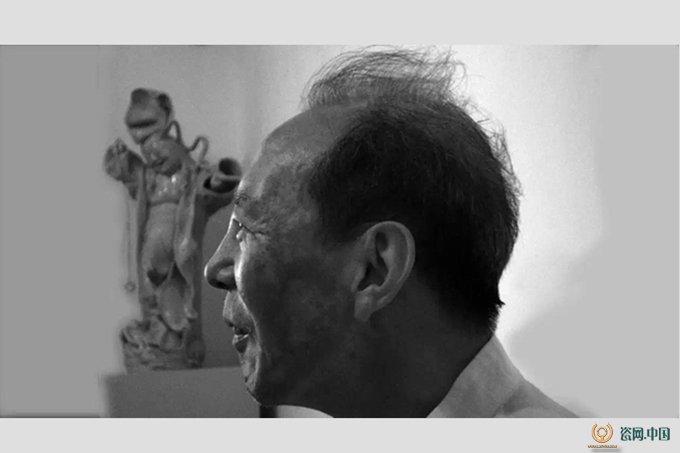

景德鎮陶瓷學院雕塑系教授姚永康

去年在景德鎮,無意中讀到一封信,一封由中國工藝美術學會雕塑委員會會長錢紹武教授寫給景德鎮陶瓷學院雕塑系教授姚永康的信。信的全文如下:

永康老弟:

回京多日忙于雜事而且有點感冒,信寫晚了,千萬乞諒!

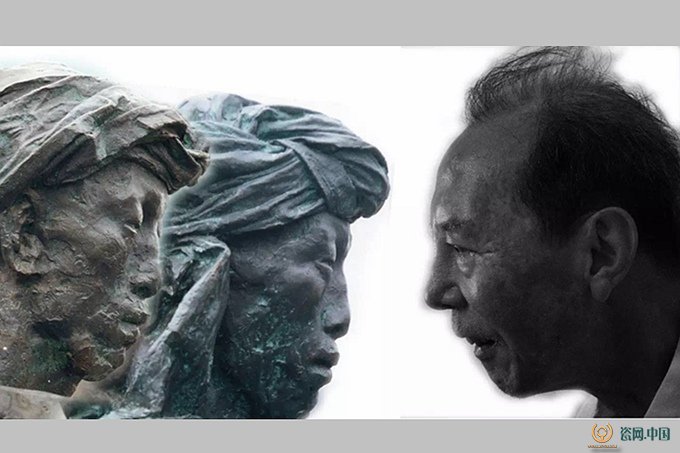

這會才看到了您的工作室和部分原作,十分欣賞,十分高興,才知是這些年來您在藝術上的進展。您的創作已大大超過了“智魔”的范圍,您為陶瓷藝術開拓了一個新境界。我現在才知道這些年來雕塑界出現一些新作,出了一種寫意隨形的捏塑味,一種不是受西方幾何體演變而來的構成主義影響,而是從親切的具體感受中來,從陶瓷工與火的深入把握中來,從天趣與人力的交相融會中來,從偶然與必然的心手相師中來,是千百年的傳統和天才的頓悟相結合而來。這和現在某些人從西方揀一些陳芝麻爛糠米唬人,是完全不一樣的。這一切都給我很多啟示。

您送我的小兒戲獅杰作已陳列在大廳里。每天都要欣賞贊美一番,引起會心的微笑。衷心愿您為道自重。

去了婺源,發現有很多山村,小溪曲折,古木參天,鳥雀成群,實在是最好的“氧吧”。當極為有利于治療。普通民居,估計也收費不高,吾弟似可一試。小住一段必于身心有益也。

冬安

乙丑冬 錢紹武 頓

乙丑年為2009年,是年冬天姚永康的健康狀況急劇惡化。

且不說本身又是書法家的錢紹武以他龍飛鳳舞的行草,足足寫了12頁,興奮之情洋溢字里行間。我這個為數寥寥的讀者,竟也讀得血脈賁張——中國向來文人相輕,而這封信卻毫不掩飾地表達了一位北京的大雕塑家對一位地方上并不很看重的雕塑家由衷的贊賞和評價。

既然錢先生提到了姚永康的《智魔》,那么我們不妨回顧一下姚永康奔波的《智魔》年代吧:

1984年,為南昌市少年宮設計的《智魔》參加了“全國首屆城市雕塑規劃展”,好評如潮,獲全國城雕銅獎。作品在“美術”雜志上發表,錢紹武先生撰文評析,但《智魔》終因甲方莫名的緣故而未能落成。

1985年,為江西師范學院大門設計雕塑,當時學院領導已經通過了姚設計的《燭炬》,但姚覺得《燭炬》還不滿意,便又主動設計了一個《園丁》的稿子奉上選擇。結果甲方認為兩個方案都很好都通過了,但要求把兩個題材、內容手法上都不同的方案結合在一起,做成一上一下,姚覺得這會鬧成雕塑上的笑話;反復解釋,無濟于事,只得放棄這個工程。

1986年,為安徽界首市中心設計的大型城雕,又因為姚自己精益求精將已通過的方案一改再改,結果耽擱了時間,甲方領導變動,此件作品又胎死腹中!

還有為南昌滕王閣古代一條街設計的《灌嬰》,為南昌市設計的《贛---母親河》,為八大山人紀念館做的《八大山人》銅像,等等,都因他對藝術太執著,又不會走關系通融等等原因紛紛落選。姚永康那陣子真是十分辛苦。

但1987年他與康家鐘合作的《陶與瓷》組雕,則榮獲了由文化部、城鄉環境建設部等單位主辦的“全國首屆城市雕塑作品評選”優秀作品獎。這次共評出建國以來50件優秀作品,名列首位的赫然為天安門《人民英雄紀念碑》。擺放在景德鎮新火車站廣場的《陶與瓷》居然排到了20名,十分惹人矚目。江西省文化廳專門為此召開了慶功會,表彰姚永康與康家鐘所獲得殊榮。只是景德鎮似乎并未把《陶與瓷》當做寶貝,20多年來很少有過保護和修繕。姚永康曾多次提出要免費修復這件組雕,卻無人理會。

姚永康做的最后一件城雕為《走過千年》,作品塑造了一位挑瓷工,扛著裝滿瓷器的長夾板走過街頭。這是景德鎮特有的風景線,所以銅雕一出現在景德鎮中心廣場,立即引起市民的圍觀。有意思的是,《走過千年》很快被一片樹林圍困,去年更有一條張牙舞爪的大瓷龍擋在了它的正面。這件極富于人文內涵的《走過千年》終于被人為地掩沒了。但姚永康的內心,仍彌漫著《走過千年》的藝術情結。那是一脈綿長的傳承,那是一片殷殷的念記……

時隔二十多年,因為讀到錢紹武這封信,我又動了采訪姚永康的心思。我在景德鎮聽到的第一個故事是溫·海格比(國際陶藝學會副會長、美國阿弗雷德大學陶藝學院教授)1998年夏天到景德鎮,要來看姚的陶藝。姚因為工作室搬遷作品沒有專門展示地方,感到很為難,兩天內四次相約,姚都小心回避他,結果在校門口被溫撞到了。姚說,明天讓你看我沒有公布的作品。溫說,我也讓你看我沒公布的作品。次日下午2點不到,溫提了個包坐在花臺上等姚。那是一個炎熱的仲夏,他們走進了一個筒子樓里的房間,房門口桌上擺著三四件泥坯陶藝,(作品是已經陳放了兩年的“世紀娃”泥坯,上面布滿了灰塵),溫一看見這幾件陶藝,一時顧不上放下手上的包,驚呆了,許久才緩過神來對姚說:“這是非常好的陶藝,你是中國最好的陶藝家。”溫也給姚看了他未公布的三件作品,并送了一件給姚。

但我印象中的姚永康丟三落四似乎成了一種習慣。二十多年前就有人告訴過我,某天一大早,天驟冷,姚騎車去陶院上班,順便給一位上海來的朋友送幾件御寒的衣服。到門口,雙足一著地,忽然覺得自己的腳一高一低。一看,才發現原來一只腳穿的是有跟的皮鞋,一只腳套的是平底布鞋;路人掩面大笑。

隨著采訪的深入,我愈發真切地感受到姚永康內心的糾結與張揚。他強大的藝術氣場充滿了詩意、想象、創作力以至特立獨行。時間和空間在他的雕塑中是扭曲或變形的,陶土、窯火、流淌的釉色在他胸中交織成一脈古老的語言,這種語言令他亢奮,也使他寂寞,因為他是一位藝術巨匠,又是一個生活侏儒。

大師不需要名片

我離開江西的二十多年里,景德鎮發生了巨大的變化和進步。過去一直嚷嚷資源匱乏的高嶺土礦,現在好像又有了更多更大的發現和開掘,瓷土的來源似乎不成問題。過去陶瓷彩繪一般只有釉下彩、釉上彩以及釉下彩加釉上斗彩。現在又出現并迅速普及了釉中彩,即在泥胎上先施一層釉,彩繪后再施釉,其視覺效果和畫面的穩定性大大優于傳統的釉上釉下的彩繪手法。最令人矚目的是梭式窯的引進和革新,其結果是陶瓷燒造的正品率大大突破了傳統的柴窯、煤窯、油窯和電窯。而且梭式窯的小型化,客觀上促進了陶藝作品的家庭化、作坊化和私有化。現在全國都玩陶藝,從小學就有開設陶藝課的,正是因為梭式窯徹底突破了陶藝燒造的瓶頸,將其稱之為第四次爐窯革命,一點也不為過。這一點,姚永康十分感慨:過去我們做好一件作品,要運進爐窯燒造,排隊等候十天半個月算是有熟人關照的。而且放在窯內的什么位置,能不能燒成正品,都只有祈求老天開恩。康家鐘先生留下的作品那么少,就是因為燒造的困難。現在民間作坊遍地都是,想哪天送進去燒就哪天送去,人家還把你當大客戶哄著呢!

還有高白釉、貼花、注漿成型等等工藝上的突破,大大降低了作瓷的成本,這一切,都為景德鎮瓷器的復興與繁榮,開辟了無限的前景。

理所當然,景德鎮最俏賣的藝術瓷率先“跑火”。

理所當然,景德鎮把代表高端藝術瓷的“大師瓷”不遺余力地炒作成了自己的文化名片。

同樣一件彩繪瓷器,相似的尺寸,相同的器型,以及幾乎分不出優劣的畫面,大師署名并提供大師證書的瓷作與一般工匠藝人的瓷作,其價格相差了幾百倍甚至上千倍!在瘋狂的利潤面前,景德鎮人對“大師”頭銜的追逐似乎成了一種時尚。

平心而論,景德鎮“大師”們主要以陶瓷彩繪見長,這只是延續了明清以來陶瓷制作重彩繪、重裝飾、講究精繪細雕的奢靡浮華之風,偏偏忽略了泥感、器型和釉料變化等藝術瓷創作的關鍵因素。所以滿街“大師”們的作品,看不出明顯的風格、氣質、氣象上的差異,擺在那里鮮人問津,就不足為奇了。說到底,“大師”們彩繪上的造詣,還沒能超過民國初期“珠山八友”的總體水準。100年過去了,景德鎮的“大師”們還徘徊在“珠山八友”的影子里,這不是一種文化的悲劇嗎?

好在姚永康不在“大師”之列,好在姚永康沒有費心費神去角逐大師的虛名。我想說,大師不是少數人關起門評出來的,不是哪些機構可以頒封的。大師應該是一種文化的標志,一種社會共識;他不需要名片,但他的藝術行為必須具有國際性的影響力。從這個意義上評判,姚永康可稱之為中國陶藝界的無冕大師。

從“青銅系列”到《自喻》 他向陶藝回歸

那么,姚永康的藝術行為在國內外已經引發和正在引起什么樣的反響呢?

且從他的雕塑“青銅系列”說起吧。

1985年前后,中國美術界涌動著一股美術新潮,西方的印象派、先鋒派、后現代主義等等紛至沓來,在國內美術教育、美術創作、美術思想等方面,攪動起陣陣“西”味十足的波瀾。美術界不少人在這股新浪潮面前手足無措,更多的人則把西化、歐化變成了時尚的裝飾。姚永康起先也很興奮,但很快發現,大多數跟風的人主要是重復國外的作品,摹仿國外的流派,甚至不惜把本土的傳承拋到腦后,似乎“老八股”還沒走,“新八股”又來了。

根據藝術的本質,姚永康認為:人不能脫離本土,傳統這根線不能斷。他一向推崇漢代中國藝術的純粹和大氣,那里有很多民族原創的基因。于是“青銅系列”和陶藝碩體系列因此脫穎而出。“青銅系列”和陶藝碩體系列是姚永康1986—1989年之間的系列雕塑,材料以青銅、陶土為主,題材包括人體,動物和當代印象,造型風格體現了中國漢代雕塑的高古、渾厚和神形兼備。用姚自己的話說,就是從漢代風格著手,搞民族意味的現代東西,讓感情自然流露,像樹一樣自由生長。這系列作品陸續面世后,很快引起境內外的關注。由于當時國內跟“風”者甚眾,以至臺灣的《雄獅》雜志在評價大陸的陶藝作品時忍不住說,大陸近期的陶藝怎么都變成了漢代風味,黑乎乎的。

“青銅系列”的最后一件作品是《竹妹》,選送1989年全國七屆美展時,姚將其改名為《和諧》。這是一件以中國理念、中國意像創作的中國人體:胸腔小,乳房發達,腰細,臀部大,兩腿并不攏,顯示生育能力很強,面對開放的迷糊神態。它是一具典型的當代中國農村婦女人體,與國內美術界過去做的都是法國、俄羅斯式的傳統寫實人體截然不同,是姚永康“青銅系列”謝幕之作也是代表作。

七屆美展的評委被這件性感而又別具一格的作品震動了。據說在初評時,《和諧》就被某些評委“格殺”,定為不能展出的性感雕塑。但第二天十一個評委中七位投出了《和諧》可以展出的票。評銅獎時,七位評委又投了贊成票。繼續參評銀獎時,來自上海的一位評委發話了:現在是非常時期,這件作品沖擊力太大,就適可而止吧。

殊不料《和諧》最后還是被“政治審查”審下去了,臨時從七屆美展獲獎作品上撤下來。組委會公布最終獲獎名單從100件,改為99件,那拿掉的一件就是《和諧》。《和諧》的遭遇成為當年美術界的一個大事件,因為該作品是新中國成立以來第一件入選全國美展的人體雕塑,是第一個純中國意念的中國人體,也是第一次被臨時槍斃的國家級獲獎作品。

姚永康不無幽默的告訴我,《竹妹》的遭遇還算溫和,要知道日本第一個搞人體美術作品的人,還被當局抓起來關進了大牢。相比之下,國內對藝術家的態度比日本人好多了。

中央美院原雕塑系主任司徒兆光,偶然在四川省青銅研究所看到了《竹妹》,竟繞著《竹妹》轉了好幾個圈,一路贊不絕口:這是你們所里選自全國進行翻制的300多件雕塑中,惟一一件 “跳”出來的。

因為《竹妹》,姚永康與司徒兆光成了好朋友。

“青銅系列”和碩體陶藝系列開始后推出的“《自喻》系列”,是姚永康徹底擺脫服務型的雕塑而轉向自由創作的重要標志。“城雕變成了工程,而工程不是我這樣的人能攬到的。再說做城雕有個公共責任,我卻習慣于偏重個性和個人情感的流露,所以不合適。”姚永康總算是明白過來了。

1987年,一位叫李茂忠的美籍華人來到中國,帶來了現代陶藝的各種信息。姚永康真是又驚又喜。現代陶藝有種風格表現的扭曲、壓抑和破壞力,頃刻間顛覆了國內傳統的陶藝概念;而現代陶藝注重的泥性、人性和自然性,又與姚永康一貫追捧的藝術信念十分合拍。姚永康真正意識到,陶藝也是是大美術,陶瓷大有搞頭。

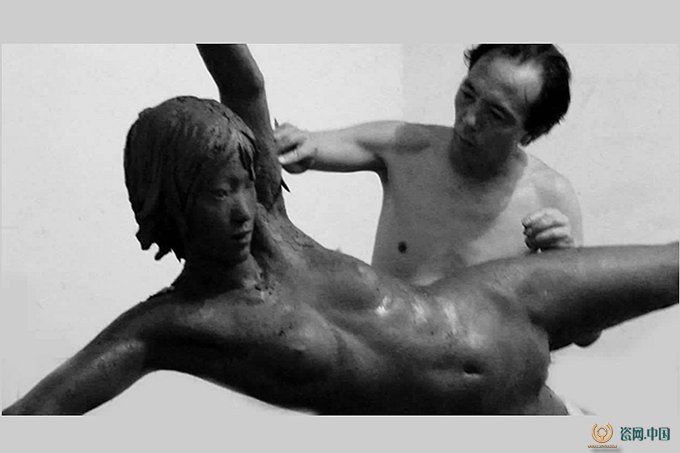

1989年創作的“自喻系列”初名為“無題”,因為姚永康認為這些作品重在表達各種思想狀態,變形的、被束縛的人體,是因為思想受到了束縛和禁錮,思想被生生撕裂而形成了人格的分裂。

在創作中,他越來越覺得《自喻》是他當時精神狀態借助陶藝手段的投射。社會不安定,離婚、生活窘迫、個人感情的糾葛以及對孩子的愧疚等等,都讓他抑郁和苦惱,因此他斷然將其命名為《自喻》。

“自喻系列”以高嶺土和匣缽土為基本材料,在釉料上采用了姚獨創的新工藝,使之呈現噴散、爆裂或放射之狀。《自喻》苦味十足,表情尷尬落寞的人像,頭上壓著一把銼刀甚至腦袋上被強制打入楔子,人體下身被繩索團團束縛,以至即使腦袋被生生削開,他也只能默默承受。但身體的痛楚并不能減緩思想的痛苦,姚永康把自己內心的呻吟和無聲的吶喊都借助《自喻》噴發出來了!

“自喻系列”的出現驚動了境內外的專業人士,美國駐上海總領事館的總領事夫人提出高價收藏,姚不愿意出讓。日本的國際陶藝展邀請《自喻》去參展,九州陶瓷美術館提出收藏。姚永康還沒來得及應承,韓國“首屆世界陶瓷博覽會”又專門派人邀請姚帶著《自喻》和“世紀娃”代表中國大陸參加“世界20世紀現代陶藝展”。并由韓方派人直接從上海火車站把一組三件《自喻》裝箱運去了韓國。

2001年姚永康及其《自喻》在韓國這次世界級的展覽上大放異彩,邀請方不但承擔了姚在韓國期間的一切開支,還將姚評為全球現代陶藝的代表人物,這次全世界有38位陶藝家入選,姚是中國大陸惟一的一位。

這組“自喻系列”在境外風光一陣后,返回國內時遭遇了麻煩。南昌海關以“出關手續不全”等理由將其扣押。姚去交涉,對方居然要姚交納數十萬元“進口藝術品稅”才能放行。景德鎮陶瓷學院專門為此開了證明,證實這是姚本人的作品,并非進口藝術品,但對方仍然不依不饒。一段時間后,姚又去海關交涉,不料對方冷冷地回復:“東西不見了,找不到了。”姚永康氣急攻心,一時差點就倒在海關門口:小偷怎么會看上這么一組又笨又丑的東西呢?即使海關內部工作人員,也未必讀得懂這些“苦”東西。這組《自喻》至今下落不明。

“自喻系列”的出現,意境正如唐代李賀的一句詩:石脈水流泉滴砂,鬼燈如漆點松花。隨著年齡的增長,體悟到人生苦短,凡事莫多放在心上,多寬松,順其自然!無形之中愛上了腳下的土地——湖田(宋代窯址所在地)。

這次他決定從青釉突破,從古代荊棘中劈開一條現代陶藝的新路。

現代陶藝“青風”大作,造釁開端又是姚

不少讀者都知道宋代的青瓷素文、恬靜、優雅,猶如一位初出閣的美女,氣質高貴,目光幽然。尤其是景德鎮湖田窯出品的影青釉,把青瓷的制作推向了一個高峰。但用素雅的傳統青釉做陶藝則是種矛盾和冒險,因為青釉屬冷色、平淡,做的不好就會顯得單調,缺乏變化,影響觀賞。

陶藝需要現代感,而青釉又是傳統的色調,怎么將之結合起來,塑成令人耳目一新的陶藝,既需要智慧,也需要功力。當然,更需要人性和自然性。

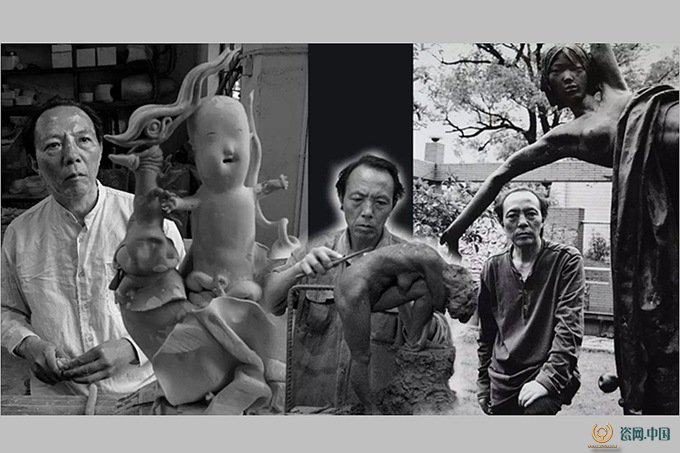

1996年,姚永康先在陶瓷雕塑《劉海》上果斷施用了青釉。“劉海戲金蟾”是一個傳統的民間故事,千百年來人們用各種藝術形式表達了自己對“劉海”的喜愛贊賞。但姚永康的《劉海》以傳統的模制與現代陶藝崇尚的泥性、自然性和偶然性相結合,和以往任何時代的形象大相庭徑:小眼睛,大嘴巴,兩三顆牙齒,闊大的臉龐,面皮嘻哈、衣冠不整,神態像剛喝醉了酒一樣,真是個十足的“怪頑童”!但這個《劉海》,卻丑得可愛,丑得生動,丑得傳神,活生生的展露出一張玩世不恭、視金錢為糞土的嘴臉。而青釉的施用,則在劉海的頑皮上涂抹了一層冷峻的色彩,這個劉海是個看不透的劉海,是個看不厭的劉海,是個非常值得品味的劉海!

《劉海》一面世就引起轟動,求購者、仿制者絡繹不絕。一位瓷商托了很多人,好不容易買到一尊姚作《劉海》,煞費苦心擺放在門店最醒目的位置,以招攬四方游客。十幾年里姚永康制作了近10件青瓷《劉海》,但遠遠滿足不了國內外求購者的熱情。盡管《劉海》的價格被一再推高,但我想這種有價無貨的現象,仍將會持續很長一段時期。

青瓷語言在姚永康的“世紀娃”系列中得到了更高層次的闡釋。

姚永康構思并開始創作“世紀娃”始于世紀交替之際。也許是借鑒了宋代的如年畫、剪紙等民間藝術養分,姚稱他的“世紀娃”懷孕了1000年,是千年靈兆頓悟的自然反映。從1997年第一尊“世紀娃”問世開始,姚在“世紀娃”創作的各個鏈條上,都使用了新的工藝和制作手法。尤其是荒蕪了上千年的宋代青瓷藝術,在姚自創的泥片卷塑技法中,被重新啟用和恣意發揮,賦予了“世紀娃”極強的動感和隨意卷塑效果。青釉在“世紀娃”身上奔暢流淌,釉料甚至粘在底板上,使作品顯示出潑墨式的酣暢和琉璃般的質感。這是姚永康獨特的技藝,因為釉粘底板,在習慣上會破壞胎體,成為次品,但姚的新工藝卻完全解決了這個問題。于是,青釉流淌和動感又成為“世紀娃”的特征之一;現代陶藝要的就是這種泥感、動感十足、充滿生命力的造型效果。

有人在一篇題為《湖田窯畔成長的“世紀娃”》中這樣評述:“姚永康老師的陶瓷雕塑帶著對傳統精神的感悟和對現代雕塑語言的反叛,用具有傳統魅力的湖田窯影青釉抒發著一位藝術家沉淀的心靈。瓷土在他的手下被賦予了中國現代式娃娃的生命,泥性得到了張揚,生出了一個個形態百異可以稱之為“藝術丑”的并且帶有靈動詩意的陶瓷雕塑——‘世紀娃’。 ”

作者斷言:在中國雕塑與陶藝界已經形成了姚式的語言和境界!

的確,當前的國內外現代陶藝“青風”大作,不能不說造釁開端又是姚永康。

“世紀娃”都丑丑的,但這種丑是恰到好處的丑,是令人心生愛慕的丑,加上作者充滿隨意性的捏塑效果,使“世紀娃”在國內陶藝界又引領了一股“隨意風”。姚微笑地告訴我:收藏“世紀娃”的都是行家,從來不要名人證書;他們人不多,但我供不應求。因為我做的東西都是自己的心血結晶并帶有偶然性,另外也不希望自己的作品人人都喜歡,落入俗套。

2006年完成的《水—系列》,則深刻地展示了姚永康的人文關懷。他描述這件陶藝杰作時難掩深情:似乎是富有生命意義與性別的高嶺土被擠壓、扭曲,翻滾的人體及生命形態靈兆相融,藉以展示對人類生態危機和災難的悲觀和對生命的悼念與敬意。5.12地震凸示了其預感的悲愴之意。

《水—系列》的分量與文化的厚度,相信有心的讀者從圖片中自可管窺一二。

《瓷娃娃》前無古人,也許后無來者

今年70歲的姚永康很愛回顧往事:

我從小酷愛繪畫,三年困難時期,上美術課比吃肉還高興。15歲那年寫了封長信給當時的江西省美協主席胡獻雅,表達了對他的仰慕,希望拜他為師。不料胡先生竟然回信了,滿滿一頁紙,愿意認我做他的徒弟。后來報考景德鎮陶瓷學院雕塑系,主要是胡先生在陶院當教授。胡先生是學八大山人的,但主要是學八大山人的“精、氣、神”。他的水墨、字體與八大不同,但他仍坦承從八大那里借鑒了許多筆墨的處理方式。胡先生對我一生最大的影響和教益是他經常掛在口上的一句話:“人各有體”。簡單的四個字,令我終身受益。我后來對我的學生亦強調:既然投身于藝術,就要像李可染先生說的,對傳統要打進去,然后還要打出來。一輩子靠模仿,跟在別人屁股后面走,是成不了藝術家的。這也是我對胡先生“人各有體”的體會和理解。

我畢業那一年,“文革”開始了。我拿著油畫筆和雕塑刀,畫了幾年革命畫做了幾年領袖像。但紅海洋又讓我感到枯燥、單調、壓抑。正好有個機會,我便順勢躲進建國瓷廠顏色釉工作坊,進行了所謂的陶藝制作,悄悄嘗到了自由創作的快樂。

1980年調回陶瓷學院美術系雕塑教研室。1982年應上海美術制片廠特邀,擔任了《瓷娃娃》陶瓷動畫片的美術主創,做造型設計、陶藝創作的工作。這瓷娃娃要在銀幕上動起來,每秒鐘得有8——12個連續動作,20分鐘長的電影,想想看要多少個瓷娃娃。結果《瓷娃娃》一炮打響,奪得1983年大眾電影“百花獎”的最佳美術片獎。當時英國BBC買專利播放,景德鎮第一次在銀幕上以動態瓷雕的方式向全世界人民展示了神奇的一面。

《瓷娃娃》到現在為止是世界上惟一一部陶瓷雕塑動畫片,以前不曾有過這種形式的影片,將來也許也很難,因為制作太困難。

我似乎跟電影界挺有緣,1987年應北京大眾電影編制部特邀,還設計了大眾電影“百花女神”雕像,這件事在當時也很新鮮,很有反響。

把山河大地 搓圓捏扁 撒向空中……

現為國家陶藝藝委會委員姚永康教授的作品,是歷屆全國美展的常客。他先后在國內外陶藝界刮起漢風(青銅系列),胖女人風(戇——母親河、瓷等)、青風(劉海)、卷塑風、隨意風(世紀娃系列),歪脖子風(瓷雕虞姬等),影響了數以千計的藝術家、工藝師的創作和勞動,為社會平添了巨大的無形財富,開啟了一代陶藝新風!網上可以看到許多熱情洋溢的評論:姚永康在藝術創新和開拓本土文化傳承方面,是無與倫比的,是獨領風騷的,他是景德鎮當之無愧的旗幟和驕傲!

今年1月7日,溫·海格比教授可能聽說姚永康的健康狀況不太好,特意從美國趕來景德鎮拜會姚。兩人閉門長談兩天。據姚的助手小宋介紹,溫·海格比認為,姚是以“靜”制“動”。長期蹲守在景德鎮,蹲守在湖田窯畔,以現代陶藝的視野和創新精神,深挖中國本土的文化精髓。因此姚的作品意義是世界性的,也是民族性的。姚厚積薄發,不拘泥于任何美術門派,不為前人和今人藝術框框所惑,堅持自己對人性、個性和普世價值的關注和珍重,所以有創造力的持續迸發。這種現象,在現代陶藝史上是罕見的。

姚謙虛地說:“我是一個‘土人’,內心糾集著1000多年來的民族陶藝情結。我只是用中國人的思維方式,帶著西方藝術思潮創新的精神,以一種不脫離本土的情懷在創作,僅此而已。”

云南的深山寺廟里有一幅對聯:

把山河大地 搓圓捏扁 撒向空中 毫無懼色

拿天生祖氣 咀來嚼去 吞入肚里 放出光明

對聯寫得蕩氣回腸,真是活脫脫的畫出了姚永康的藝術氣派。