隨著紀(jì)錄片《我在故宮修文物》的熱播,文物修復(fù)師這個(gè)聽(tīng)起來(lái)有些“神秘”的職業(yè)走進(jìn)了人們的視野。在寧夏博物館,有一位古稀之年的老人,她從事文物修復(fù)工作已經(jīng)40年,是寧夏地區(qū)文物保護(hù)、文物修復(fù)的“元老級(jí)”專家。今天就讓我們一起走近這位老人,來(lái)看看那些歷經(jīng)歲月磨礪的文物是怎樣在她手中重現(xiàn)光彩的。

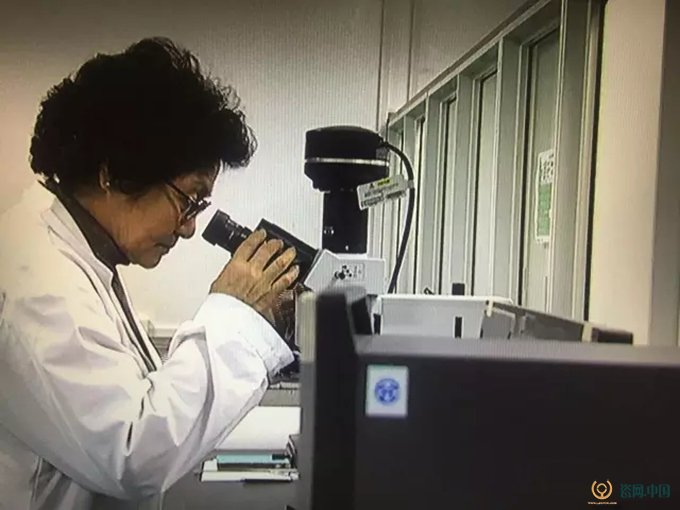

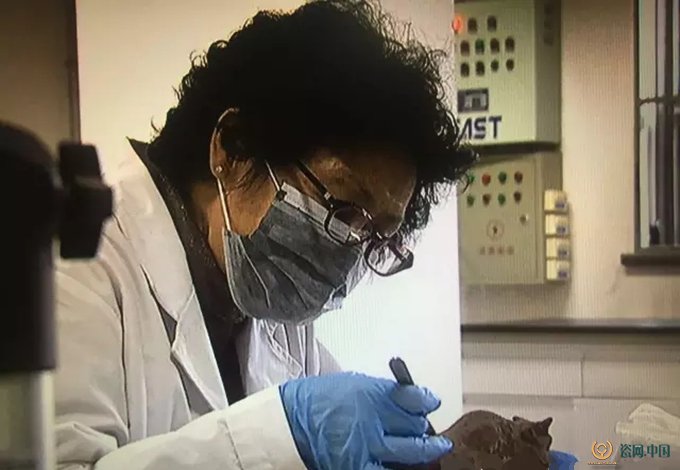

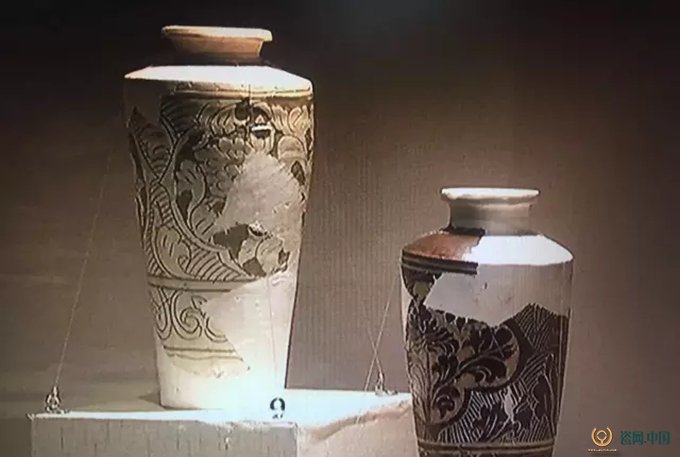

在寧夏博物館的文物修復(fù)室里,俯首之間全是珍品,一件文物從地下出土到展覽參觀,都要經(jīng)過(guò)文物修復(fù)師的清潔和修復(fù)。一枚長(zhǎng)針、一把鑷子、幾瓶藥水,這些天王萍老師忙碌在文物修復(fù)室里,像“文物醫(yī)生”一樣,耐心細(xì)致地修復(fù)1986年在拜寺口雙塔出土的西夏朱漆彩繪木座椅。

1976年,因?yàn)橄矚g文物,本是化學(xué)老師的王萍應(yīng)聘到寧夏博物館,做起了文物修復(fù)工作。在一間7平方米大的實(shí)驗(yàn)室,創(chuàng)辦了寧夏博物館文物保護(hù)實(shí)驗(yàn)室。不是科班出身的王萍,每天的工作是從清理文物庫(kù)房開始。1985年,王萍第一次參加國(guó)家文物局舉辦的文物保護(hù)修復(fù)培訓(xùn)班,歷時(shí)8個(gè)月的專業(yè)系統(tǒng)培訓(xùn),讓王萍成為寧夏第一代專業(yè)文物修復(fù)師。1986年,新華街出土了一批文物,其中有七尊鎏金青銅佛像。

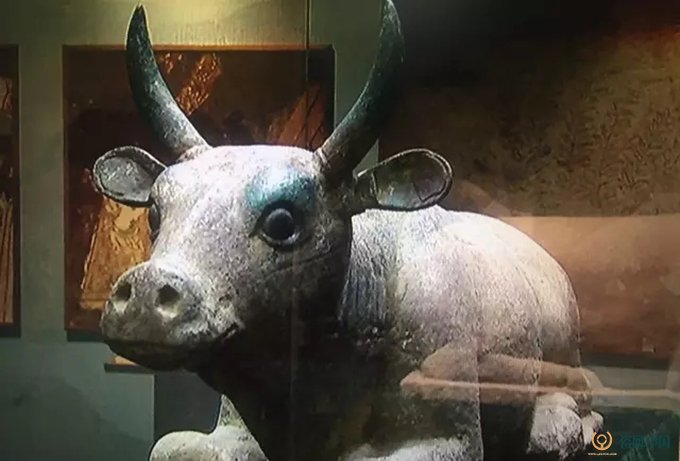

當(dāng)時(shí)的寧夏博物館雖然有文物保護(hù)實(shí)驗(yàn)室,但是缺乏專業(yè)的修復(fù)工具和材料,經(jīng)過(guò)幾番周折,王萍找到了北京故宮博物院的專家,借助他們的實(shí)驗(yàn)室,進(jìn)行專業(yè)的鎏金青銅佛像修復(fù)。雖然修復(fù)過(guò)程困難重重,但王萍的心血沒(méi)有白費(fèi)。1987年,經(jīng)過(guò)修復(fù)的西夏鎏金青銅佛像赴日本參展,讓國(guó)內(nèi)外的更多人近距離接觸到西夏文化。

文物修復(fù)既要懂得歷史學(xué)、考古學(xué)、博物館學(xué)、石刻、色彩、金屬工藝學(xué)和化學(xué),又要有一定的美術(shù)功底。文物修復(fù)工作屬于冷門行業(yè),待遇不高,在寧夏,很難招到專業(yè)的文物修復(fù)師,只能以師傅帶徒弟,以老帶新,手把手地去傳承技藝。2001年,55歲的王萍到了退休年齡,可是由于博物館缺乏文物修復(fù)師,她也不愿放下從事半生的事業(yè),繼續(xù)做著文物修復(fù)師的工作。2005年到2007年,王萍先后兩次突發(fā)心臟病,但每次都是前腳出院,后腳就回到工作室。

40年間,王萍老師用雙手丈量朔方古今,觸摸寧夏歷史。用一顆寂寞“匠心”讓萬(wàn)余件文物重獲新生。近年來(lái),王萍老師曾先后主持由國(guó)家文物局立項(xiàng)的《明代貼金銅佛像的保護(hù)》等課題,發(fā)明《可抽取畫軸的畫幅》被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán),并獲得了國(guó)際發(fā)明金獎(jiǎng)。近期,她正在主持修復(fù)西夏唐卡和西夏鐵器。

王萍老師說(shuō),做文物修復(fù)工作,一定“不能煩”。我想,這種“不能煩”,就是精益求精的工匠精神。這種精神傾注的是時(shí)間、是精力,更是情感和風(fēng)骨,而展示給我們的,就是一段段鮮活的歷史畫卷。