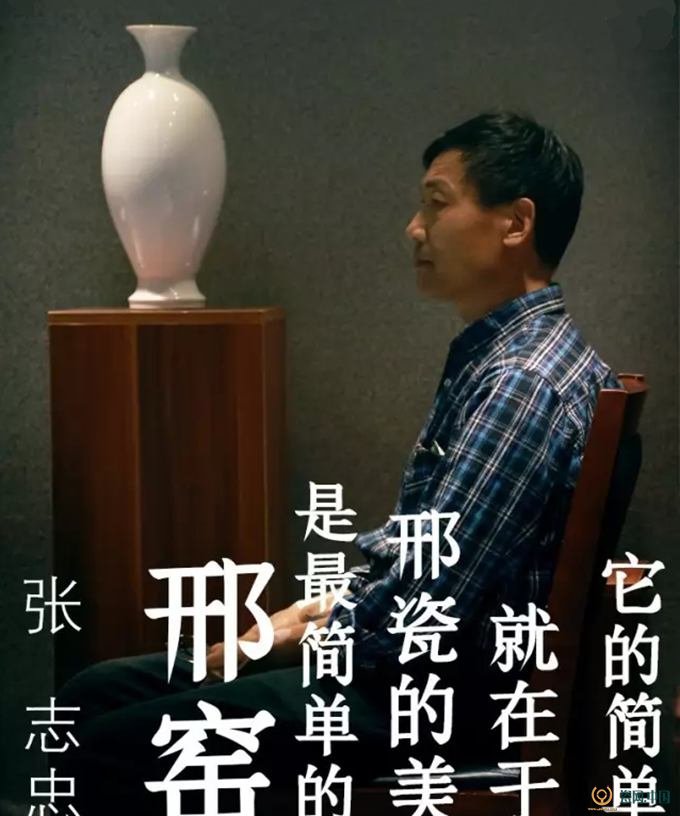

邢窯白瓷是中國傳統對于美和藝術的至高追求——張志忠

張志忠,中國古陶瓷學會會員,中國陶瓷工業協會會員,河北省陶瓷藝術大師,邢臺市邢窯研究所所長,省級非物質文化遺產項目代表性傳承人,中國陶瓷工業協陶瓷藝術委員會常務理事。

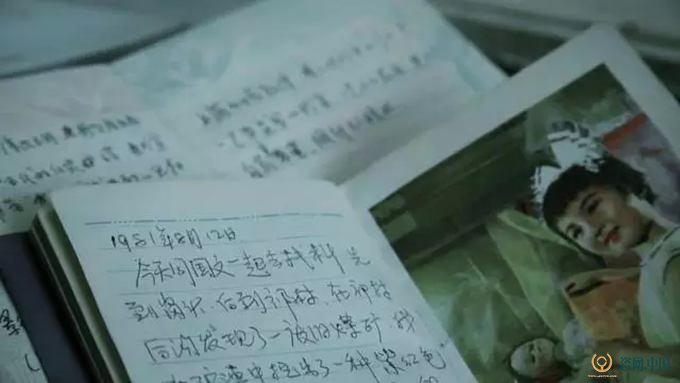

“今天同國文一起去找材料,先到崗頭,后到祁村。在祁村后溝發現了一廢舊煤礦。我在礦渣中挖出了一種紫紅色的粘土,有黑色顆粒,但水一泡立即變粘,可塑性非常好。明天放窯里燒一下看看,先叫它‘紅沙石’吧。”——1981年8月12日

張志忠日記

這是18歲的張志忠在1981年8月12日的日記,當時還年輕的小伙子,在村溝野外尋找和嘗試燒造邢瓷的原料,不知彼時的他,是否會知曉自己正奔跑在創造歷史的原野之上。

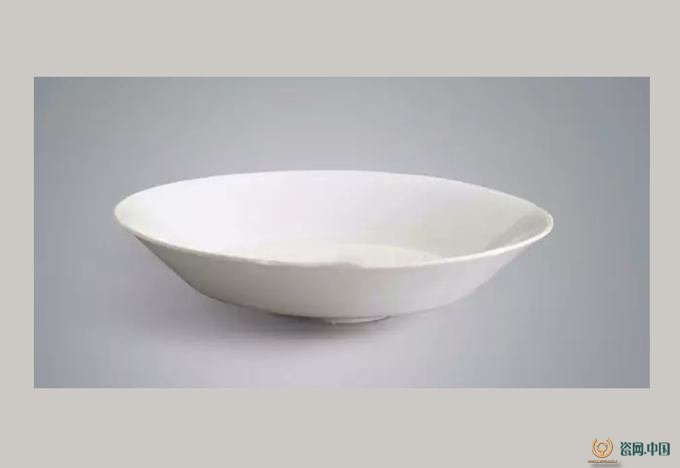

瓷器,是我國傳統工藝中最璀璨的一門技藝。大抵很多人都知道青瓷,但青瓷之外,譬如白瓷,知曉的人就不那么多。白瓷素雅而樸實,胎質細密,其中又有邢瓷是為上品。陸羽《茶經》有言:「邢瓷類銀,越瓷類玉;邢瓷類雪,越瓷類冰」。皮日休《茶甌詩》則云:「邢窯與越人,皆能造瓷器。圓似月魂墜,輕如云魄起」。

依照現有的史料記載,邢瓷始于北朝,盛于隋,至唐代而頂峰,成為無論王宮政賈抑或平民百姓之用器,與當時燒制青瓷最著名的越窯并駕齊驅,形成“南青北白”的局面。李肇《國史補》中言:「內丘白瓷甌,端溪紫石硯,天下無貴賤通用之」。然而五代時期,邢瓷開始衰敗,到元代青花出現而遭受巨大沖擊;元代之后,曾經天下通用的邢瓷卻如煙花散盡一般失傳消逝,只散落在一些史志著作之中。

邢窯白釉刻花拆腰碗(拍賣估價:4,800,000.00元)

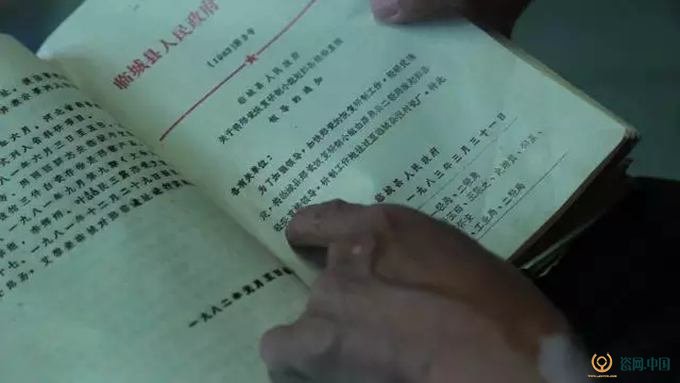

20世紀20年代,我國學者重新開始對邢窯展開研究。新中國成立之后,從50年代到70年代初,研究學者在長達20年的時間里,依照「內丘白瓷甌」所述,曾對邢臺地區的沙河、邢臺、內丘等縣多次考察卻一無所獲,及至1980年終于在與內丘相鄰的臨城縣祁村、崗頭村等地發現了唐代邢窯的窯址。

至此,曾于盛唐絕艷的邢瓷窯終于重見天日,一個謎團解開了;不過這只是研究的第一步,燒造邢瓷的技法仍不可尋。歷史已見,如何能復?

這一年,剛剛高中畢業的張志忠進入了臨城縣第一瓷廠工作。

張志忠不是一個善于言辭的人。

不善于言辭的意思是,他說話時既不會口若懸河的長篇大論,也不會口吐蓮花般用華麗的辭藻來修飾自己的話語。他說話很慢。慢而簡單。

談及自己如何與邢窯結緣,今天的他對當年的選擇已經有了一種知天命的坦然和感恩。相較而言,30多年前那個17歲的少年,原本想要進入家具廠工作,只因當時家具廠不招收員工而未能如愿,于是進入了臨城縣第一瓷廠,我想那時的他終究是會對未來有一絲忐忑的。

因緣既成,冥冥中必然會有機遇而來。因為發現了唐代邢窯的遺址,縣里成立了邢瓷研制小組,張志忠可以說適逢其會。接觸了邢瓷的他,不論是出于對于恢復歷史的使命感,或者對待工作的責任感,抑或是那個年代所獨有的上進心和好奇心,他很快就愛上了邢瓷這門技藝。所以待到后來縣城的家具廠再次招工,張志忠最終放棄了那個機會,而選擇繼續待在鄉下的瓷廠,進行邢瓷的恢復研究。

1990年張志忠(中)參加祁村遺址發掘

就是這么一個簡單的想法,把我和邢窯連上了,這可以說是我和邢窯最初的因緣。說完這句話,他自己也不禁莞爾了。

當然,對于一門失傳已久的古代工藝而言,恢復并不容易。

1980年底,縣二輕局決定在來年4月舉辦邢窯鑒賞會,會上需要一批仿邢窯的瓷器。五個月的時間,對于當時才開始摸索的研制小組而言,應該是屬于不可能的任務。張志忠發了兩天愁,最后還是決定挑起這個擔子,主動接了任務。廠里的老師傅以往只是根據經驗做粗瓷大缸,對于細瓷的配置與燒制方法并不了解。張志忠決定用科學的方法來進行研制。他拜訪專家,尋找資料,跑到北京買專業書籍,看完書根據書上所說的顏色、形狀,騎著自行車去各個村子和野外找尋對應的原料粘土。

1983年張志忠在射獸窯址采集瓦片

三十多年后的張志忠尚不擅言說,你應該可以想象18歲的他是何模樣。所以為了找領導要條件買設備與建窯,最終他和同事兩人跑到街邊買了一瓶酒,一口氣喝完后借著酒勁找到領導,才算說出自己的需求。五個月后趕在鑒賞會開始之前,張志忠終于成功制作了七八種仿制的邢窯瓷器。

整個過程,現在去看,如果沒有那種勇氣,就算放到現在的條件,也無法在這么短時間里做成。這一刻,你能從張志忠的眼睛里看到自豪和自信。今天我們總是相信這個時代充滿了奇跡,但只有經歷過那個年代的人,大概才會明白屬于那時才有的永恒榮光。

邢窯恢復研制小組的相關政府批文

1982年,定窯的恢復鑒定會上,國內專家學者達成共識:古窯的恢復,一定得采取傳統工藝,也就是拉坯。在經過幾年的窯址發掘與邢瓷配方研究之后,張志忠決定開始進行拉坯技術的學習。然而遍訪北方求師而不得,當時北方地區的拉坯技術已經失傳了。在經過全國考察之后,1984年,張志忠前往江西景德鎮學習拉坯技術。

當時景德鎮的拉坯技術不傳外人,吃了一次閉門羹之后,張志忠在窯廠附近找了家旅館,每天上門請求廠長。南方的梅雨季節,經過20多天每日的軟纏硬磨,廠長終于同意,最終張志忠拜了當時業已70多歲的拉坯大師程光逵為師。每日學藝,從早到晚,別人吃飯休息,他埋頭苦學,那年春節他也沒有回家。

拉坯的張志忠(1986年夏)

江西潮濕陰冷的冬天,沒有火爐,更別提暖氣,他從鍋爐里接點熱水倒在盆子里,手凍了沾一下熱水,一會兒熱水就涼了,待到堅持不住,再去接一壺。對于一個北方人而言,其中的痛苦無法為外人道說。那個時候,已經不在乎條件好或差了,只想著能在有限的時間里,多學一點。但那一年的雪,是我印象最深刻的。

1985年初,張志忠因為組織任命離開景德鎮,半年多的時間,他用爭分奪秒,完成了別人兩年多才能學會的技藝。這一段經歷,是整個采訪過程中,除了談及邢瓷之外,他敘述的最快的,或許是因為那段感觸真的太深,一切仿佛歷歷在目。 他面容平靜,但在他回憶的神情與眼神里,你能感受到他的堅定與稍許的遺憾。我想,他是希望能再學久一點,而那種苦痛之中也必會有喜悅之處。對于一個懷抱理想的人來說,追求的路途就算再過艱辛,也終是泛著金色光彩的。

采訪這天,張志忠穿著藍色格子襯衫,深灰色的粗布褲子。他的皮膚不算黝黑,但你知道那是長期奔波和被日光照射過的皮膚。以及一雙粗糙的手。他和他說的話一樣,簡單,質樸,有力。

采訪開始之前,他從書架上取下兩捧資料來。文獻,會議記錄,工作記錄,日記。這些只是這三十多年見證的一小部分。所有的資料和記錄,都是泛黃或斑駁的,他對每一本冊子都了然于胸,說到哪兒就能馬上翻到那一頁。他緩慢地敘述,有條不紊,語意清晰,三十年,二十年,一切如同就在昨日。偶爾說到有趣的事,比如第一次坐飛機的那種驚喜,從南昌飛到景德鎮,花了10塊錢。他也像是小孩拿出他喜歡的糖果分享給你。

張志忠、耿寶昌(陶瓷泰斗)、李群江(臨城縣政府縣長)2011年于北京藝術博物館

他笑容上的皺紋非常深并有力。如果你也在他對面,你可以直接地感受到那種烈日照在原野上的坦蕩和熱度。所以當他再說起邢瓷,你就能懂為什么他會選擇邢瓷,并為此而付出大半生。

我不是專業搞藝術的,沒有學過專業的美術。這三十多年,我通過自己對邢窯的感悟,你說邢窯有多么復雜,實際上它是最簡單的。它是最簡單的東西。邢瓷的美,就在于它的簡單。他說得不容質疑。

因為他就和邢窯的那些瓶子一樣。純白,質樸,線條簡單。

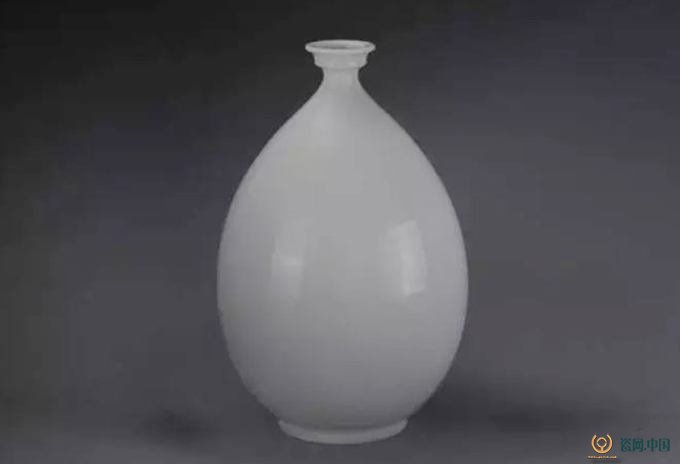

盤口瓶 作者:張志忠

這種感受可能不是每個人都會懂得。所以他也有了自己的理論和總結,他向學生們解釋的時候,就把一件邢瓷的器型看成一個人。人有頭,有身,有腳;邢瓷亦然。人之神韻在眼與唇,而邢瓷的唇就是口沿;人的身體健壯為美,邢瓷的體型則要追求飽滿與簡潔;人的腳既讓人立于地,也要和身體有好的比例,方才為美,邢瓷的腳是底,底是最難的,一件瓷器,底部的比例若錯,則器型近毀。這套理論,初識簡單,讓年紀尚小的學生如同理解素描一樣,理解器型的美之要處,實則包涵了張志忠許多對人對事的理解。

而面對這些學生,他終歸是欣慰的。去年,還沒有到退休年齡的張志忠向縣組織部打了報告,提前退休了,之后他來到了邢臺學院,開始擔任工藝美術專業陶瓷方向的老師。這是他的第一屆學生,很快他將迎來第二屆學生。

這三十年我積累起來的心得,我總結的技藝和方法,我希望能留給后人。我認為,傳承是更重要的。

刑窯白釉皮囊壺 作者:張志忠

刑窯皮囊壺于八十年代初發現于河北臨城祁村窯址

現在他的生活,一方面在學校中進行邢窯的教學與邢窯理論著作的撰寫,另一方面也會安排時間參加業內的交流和傳播活動。所以即使提前退休了,他也依然在做著傳承邢窯的工作。區別只在于,從那邊的第一戰線,來到了這邊的第一戰線。

當我問他還有什么理想時,他笑的有點靦腆。

實際上也沒有什么抱負,只是我現在感覺到自己慢慢老了,這就是我為什么要抓緊時間培養人才,讓他們去繼承這份事業。另一個愿望就是把我對邢窯的理解,記錄下來,讓它能夠為社會所用。就這么簡單。

我想,你能理解他的靦腆。

對于這個一生都在用雙手在做事的人,說話并不是最重要的。

路還未走完,手仍然有力,而該做的事也仍在繼續……