徐煥文,原籍江西東鄉,1932年生于景德鎮。高級工藝美術師,曾任景德鎮藝術瓷廠美研所副所長,系中國工藝美術學會高級會員,江西省美術家協會會員,第一屆全國陶瓷理事會理事。師承“珠山八友”之一汪野亭之子汪少平,著名山水瓷畫家,景德鎮陶瓷美術家。

家學淵源、學徒出身。經歷過戰爭、饑饉和動亂,也趕上了太平盛世。歷史縮影在他身上打下烙印,而藝術成就了他的人生。對于景德鎮和后人來說,這是彌足珍貴的見證和回憶。生命因為藝術而不朽,是對這位老人的最好詮釋……

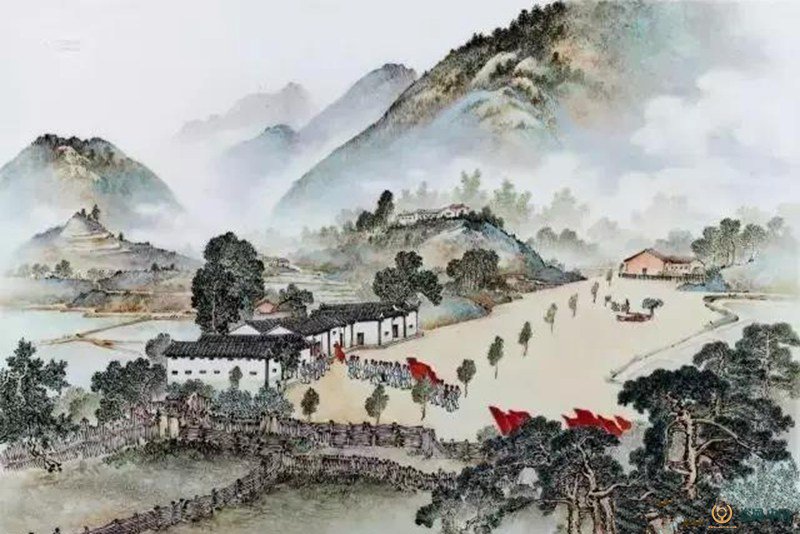

徐煥文 操場練兵瓷板

我這一生當中,母親對我影響最大。我11歲時,父親就去世了,母親獨自帶著我們兄妹六人艱難度日,我是老二。母親是大家閨秀,受過良好教育,很有教養。父親徐永權(藝名韻泉)在世活得很苦,除了勞作辛苦之外,戰亂、饑荒、跋涉遷徙,都經歷了。他曾在江西省窯業學校工作,母親一人在家帶孩子。外面的年景也不好,后來,母親寫信讓父親回來,當時景德鎮有很多熟人朋友,像潘庸秉、方云峰就是父親在窯業學校的同事。

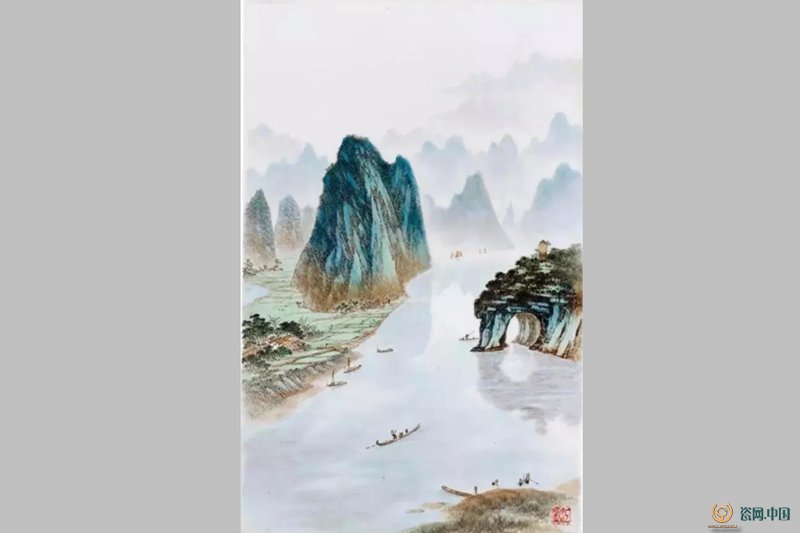

徐煥文 粉彩《漓江風景》山水瓷板

于是父親一路逃難回到景德鎮,路上得了瘧疾。一開始靠給人畫東西維持生計,后來開了個小店作為營生,名叫“三友瓷店”。疾病纏身外加過度辛勞,使他英年早逝。父親和母親一樣善良,給了我很好的教育和影響,不僅是品性,更有人格,也讓我自小就喜歡上彩繪。父親去世后,家境更為困難,一直持續了好久,但我哥哥和一個妹妹都在上個世紀50年代考上大學,這都是因為母親,我覺得母親偉大、堅強,是非常了不起的人。2003年,父親的4塊瓷板作品被《景德鎮瓷板畫精品鑒識》一書收錄出版,我的兩件作品也收錄在內。我想,這是對父親最好的紀念,也是給母親最好的禮物。

父親去世時候,大哥在讀中學,身體不好。母親想來想去,還是我去當學徒合適。當時師傅也不好找,父親生前的兩位朋友鄒國鈞先生和余翰青先生,后來的陶瓷學院教授,他們就介紹我去跟汪野亭的二兒子汪少平學徒。見了老師和師娘后,他們都很喜歡我,答應收我。當時我剛讀到小學四年級。

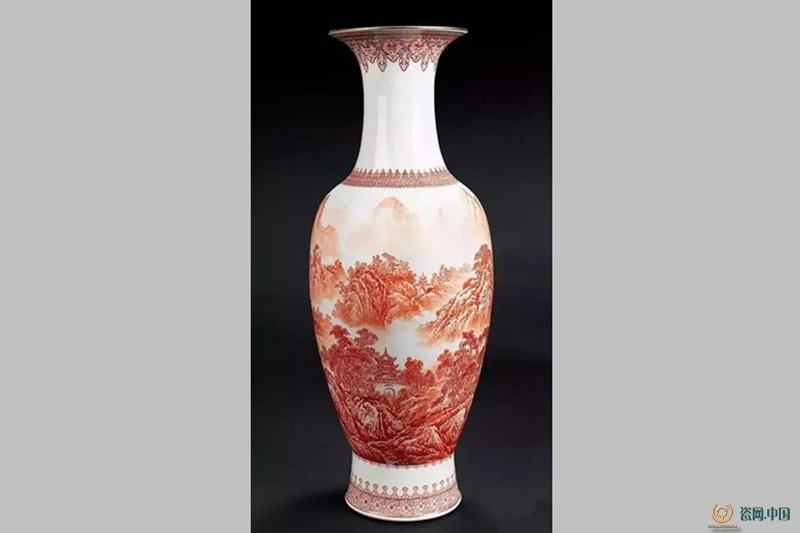

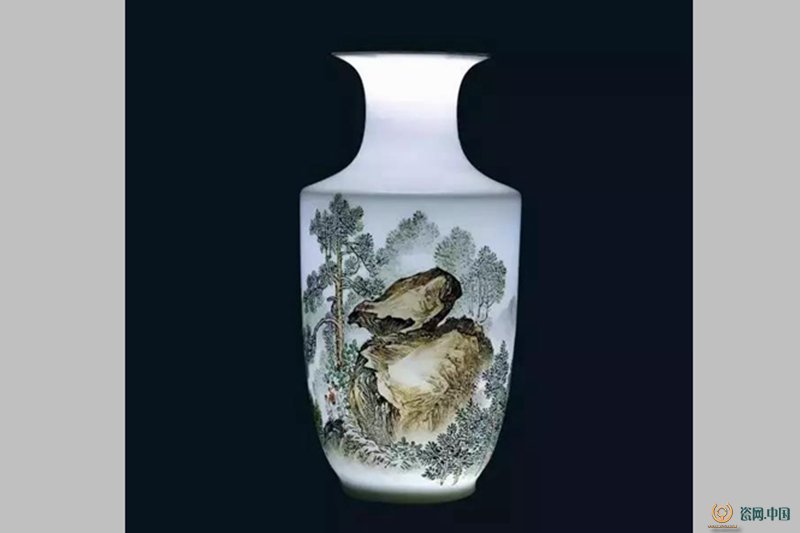

徐煥文 礬紅山水瓶

汪老師是個非常有才華的人,他給他父親填彩,自己也作畫,搞得都很好。解放后老師在藝術瓷廠美術研究所的時候,凡國家重要訂瓷,屬畫山水的,都是汪老師填彩設色,如1959年慶祝建國十周年人民大會堂大型壁畫,胡獻雅的《紅色故都瑞金》、王錫良所畫的《革命搖籃井岡山》、余文襄所畫的《紅色安源》等。平時研究所重要的山水作品,均由老師填彩設色。我認為直到現在,還沒有能超過他的。

我跟著老師學了很多,學山水、粉彩……真的是盡心教我。拜師時老師30歲,剛分家出來,自己開了個小店,也很艱難。他和師娘對我極好,不僅關心我飲食起居、噓寒問暖,還教給我做人的道理,對我就像親人一樣,感情很深厚,回想起來無法忘懷。現在,師傅家小孩還跟我像一家人,把我當兄長看待。

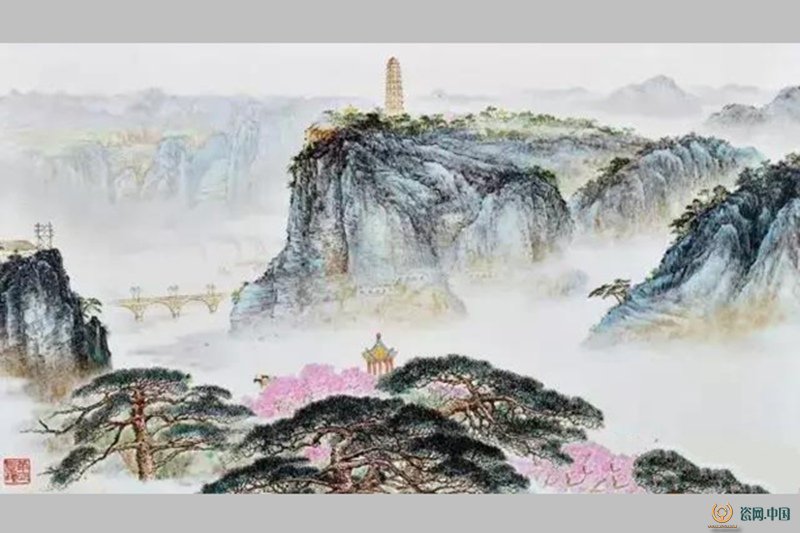

徐煥文 粉彩革命圣地延安

四年之后,我出師了。出來后幫母親做事,家里開了一個小店,有個表哥在店里幫忙,也帶著我做活。當時做的器型和題材比較多:碗、盤子、茶杯、瓶子,山水、花鳥……從中也經受了磨練。

1953年,我加入景德鎮陶瓷美術生產合作社。這個社后來與其他社成立聯合社,1958年與其他單位共同成立了藝術瓷廠,我在里面一直呆到退休。那時候,我與張松茂、葉冬青、李兆麟一個組,夜晚工作時是四個人一盞燈,在一張八仙桌旁畫瓷器。后來,輕工部陶研所成立時,把張松茂調過去了。前面提到的鄒國鈞先生,一開始在建國瓷廠,后來也調到了藝術瓷廠。

徐煥文 粉彩漓江風景瓷板

1960年廠里成立美術研究所,所長是廠長兼任。那時候我愛鉆研,愛學習,很有工作熱情,創作一些與過去不同的東西,搞一些表現現實生活的山水;自己也熱心團的工作,經常組織年輕人出外寫生,在年青人中有些影響,這可能也是讓我做副所長的一些原因吧。當時美術研究所里大師云集,人才濟濟,像雪景大王余文襄,畫虎大王畢淵明,搞瓷上肖像的吳康,都在一個組。當時和大家關系很好、很親密,同事們家里有什么事也去調解。那個時代,人與人之間關系都很融洽,很值得留戀。

搞藝術沒有文化不行。“珠山八友”之一的劉雨岑大師給我介紹了一位老師,古典文學功底深厚。我與張松茂、何叔水、劉平、傅堯笙、江汗等人一起湊錢跟這位老師學習,當時只能在工作之余抽空學,非常辛苦。印象最深的是老師講《中華活頁文選》,還要求我們背誦。后來廠里出錢請那位老師在“紅專”夜校講課。之后,畢淵明給大家推薦了景德鎮市女才子李曼文(音)來上文化課。廠里也常組織大家學習藝術理論,學習氛圍很好。我們每天都練毛筆字,畢淵明說,三個月不畫畫不要緊,但三天不練字就不行了。

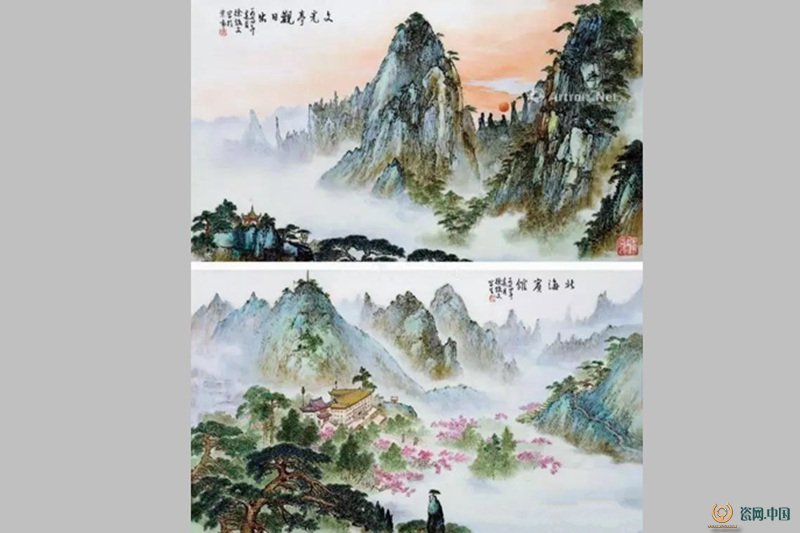

徐煥文 粉彩山水瓷板 (一組兩件)

藝術瓷廠最大的特點是能培養人才。從合作社到藝術瓷廠,自己技藝有了很大提高。自己知道沒讀多少書,就下苦功學。在美研所多年,一直不愿意當正頭,怕脫產、想學習,因為天天做事就有進步。后來由于工作需要又到廠里辦的“721”大學(景德鎮陶瓷職工大學前身)工作了一年,體會到教學相長的樂趣。

我也很幸運。1958年,我先到上海參加了第一屆全國青年工人代表大會,后到北京參加第二次全國青年建設社會主義積極分子大會,聽到胡耀邦生動有力的講話,心情很激動。1960年,到北京參加國務院召開的“全國文教群英會”,從北京回來后,中科院江西分院聘請我為研究員。1964年,榮幸地當選為全國青年聯合會委員并出席了全國大會。“文革”開始后,美術研究所也受到沖擊,不久就解散了,我被下放到了車間里。

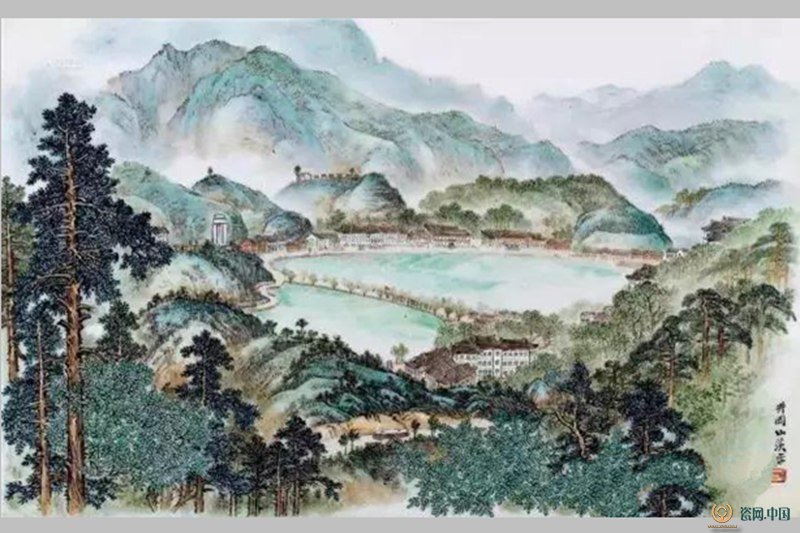

徐煥文 井岡山茨坪瓷板

1987年提前退休后繼續在廠里工作了八年。當時出了個政策:退休的只要在廠里工作也可以參評職稱。我評上了高工,有的老師就沒趕上,這不公平。像陳先水,搞刷花的,他把刷花拓展到陳設瓷,并結合到國畫上,有創新;歐陽光,很有藝術魄力的人,在古彩、花鳥上有創新,他們只是因為退休早,什么職稱都沒有趕上,很可惜。瓷廠這樣的人還有很多。

我做的東西很多,藝術瓷、禮品瓷,不同大小不同器型的都做過。1979年鄧小平去美國訪問,帶的就是我做的100件薄胎瓶。1958年為迎接建國十周年而作的5尺2瓷板《英雄城·南昌》,是當時最大的,陳列在人民大會堂江西廳。而接下來《瓷都八景》的創作則別有原因。

徐煥文 漓江漁歸粉彩山水瓶

1960年到1961年間,藝術瓷廠要從國營轉成大集體制,廠里領導覺得應該想個辦法引起上級重視,于是決定在群英堂辦個古彩粉彩展覽會,“八景”就是為此專門創作的。這個展覽起了一定作用,上級領導看過后決定進行人員分流,像古彩、粉彩中有技術的人,仍留在國營藝術瓷廠,其他人就到了別的瓷廠。

“八景”以創新為主,都是山水,表現瓷都新面貌。畢淵明、陳耀星、我、施林淦、汪少平、鄒國鈞、鄧必浩等聯合創作于1961年冬,其中我做了三塊,分別是《昌江瓷艇》、《古城新貌:浮梁縣》和《高閣臨江》。八塊板子都是畢淵明做詩、題字。這八塊板子,當時無償送給市政府,“文革”動亂中流失了四塊,其余由政府在2008年捐贈給景德鎮陶瓷館收藏。當時一群人之中,只有我還健在,怎不讓人感慨?退休后,自己一直放不下手中筆。1990年創作的《廬山風光》瓷板為江西省政府贈香港名人沈炳麟先生的禮品;1991年胭脂紅《秋山行旅圖》87厘米薄胎碗(當時為景德鎮最大的),瓷廠在北京賣了12萬;1995年設計的“井岡山主峰瓷盤”為中央組織部和江西省委作為禮品贈予中國科學院和中國工程院院士,本來找我女兒徐碩做,但她到世界婦女大會上做表演去了,領導就找到我……還有許多作品,難以一一回憶了。

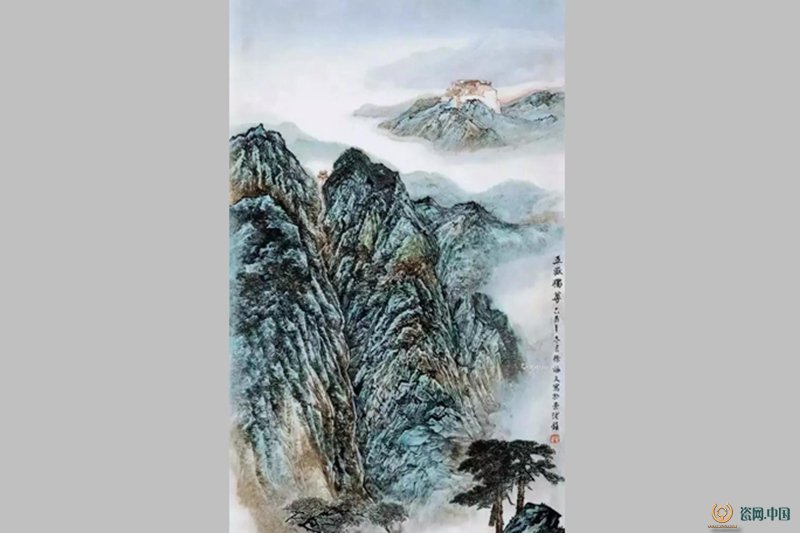

徐煥文 五岳獨尊·粉彩瓷板

有人問我,怎樣看粉彩?我想粉彩除了藝術,技術上也很難,例如釉料配方、燒制的掌握、山水填彩等等,需要腳踏實地去做。粉彩到現在已經有了發展,如何繼承傳統和革新依然在爭論。我覺得,一些傳統工藝上的講究還是有道理的。過去從鵝卵石中獲取石英,石頭分公母,專用母的才行,然后煅燒鵝卵石到酥松,接下來打磨成粉,再淘洗、水漂,再摻鋁粉土及其他東西。如果沒有煅燒,直接把石頭打成粉,或者買來石英粉直接用,或者用別的成分代替,就會讓顏色很難運用,出來的顏色就很難看。比如有的白色像石灰白,不溫潤,做的雪景看上去總覺不協調。顏色與工藝、用料的關系,通過對比不同年代的作品,可以發現差異。從上世紀50年代起,對“珠山八友”就有爭論。雖然“八友”帶來了新鮮血液,但只偏重繪畫的話,會破壞整體造型上的美。中央美術學院的梅健鷹教授曾專門講過,陶瓷受原材料限制,要講究裝飾,不能完全照搬中國畫,創作要結合器皿造型。我覺得,搞粉彩的人要學一點圖案,不管你是搞花鳥還是搞山水的。如果是畫瓷板,可以全部是中國畫,怎么畫都可以,但是器皿,卻不能這樣。需要向古彩學習,學習圖案,學習裝飾。瓷器要成為完整的、高端的藝術品,一定要結合器皿器型構造整體。尤其是陳設瓷,更要重視裝飾。過去做圖案的總是配角,很少有人重視,現在評職稱、授名譽就更被忽視,這種不公平只會導致做圖案和裝飾的人越來越少。人才難得啊!上個世紀60年代時候,農村來的王茂才跟葉冬青學圖案裝飾,做得非常好,企業精簡時要他回鄉務農,我們想盡辦法留住了他,后來省陶瓷研究所成立時特意選調了他,可惜沒幾年就去世了。學科衰微、人才凋零是很危險的,我覺得要重視認識圖案裝飾的作用,重視人才培養,從理論到實踐,都要重視它的發展。

徐煥文 《井岡山雙馬石哨口》薄胎瓷瓶

仔細算來,從學徒開始接觸粉彩到現在已有70年了,多少有些心得體會。要想做好粉彩,需要下功夫和堅持努力。下一代中,女兒徐碩和徒弟鄧幼堂繼承了我的技藝,他們也都很用功。我現在每天堅持寫一個半小時的字,堅持散步,這些都是常年習慣。我要感謝人生,它讓我把酸甜苦辣都嘗過了,許多困苦坎坷,也都走過來了。其中父母的影響、恩師的教導、良師益友們的熏陶,以及自身的努力,都起了作用。