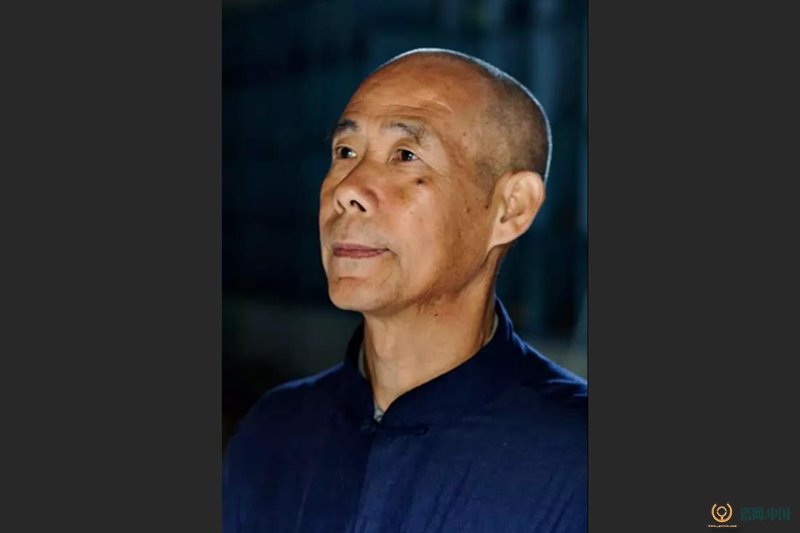

國家級非物質文化遺產“登封窯陶瓷燒制技藝”傳承人、登封窯陶瓷博物館館長李景洲

在文化部剛剛公布的第五批國家級非遺傳承人公示名單中,李景洲憑借登封窯陶瓷燒制技藝,成為河南入圍的43名傳承人之一。

什么是登封窯呢?用不久前逝世的清華大學教授、古陶瓷大家葉喆民先生的話來說,“登封窯的一些品種在外觀上與磁州窯、當陽峪窯十分相似。但有一種褐色地剔劃白花的作品,是在敷有化妝土的白坯胎上剔刻花紋以外部分,留下白色花、葉再劃出花蕊、葉脈,精美異常,而在南北方其它窯址從沒見過,可稱是該窯獨樹一幟的代表之作。”

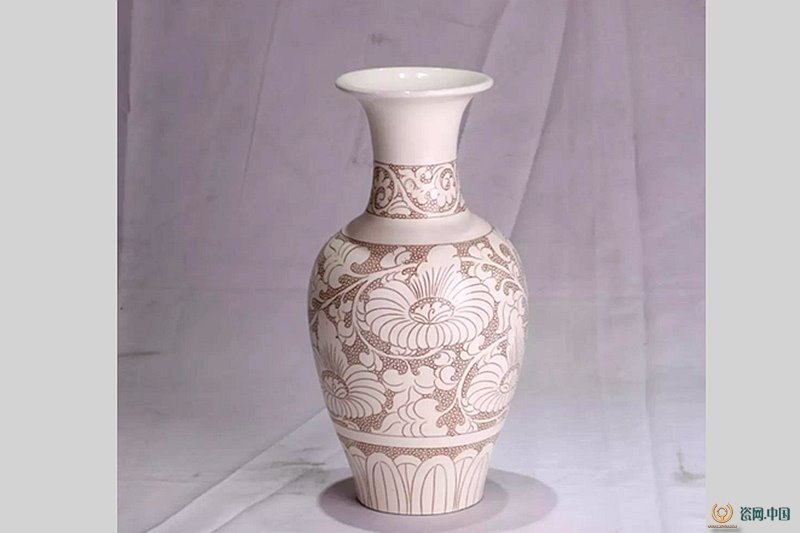

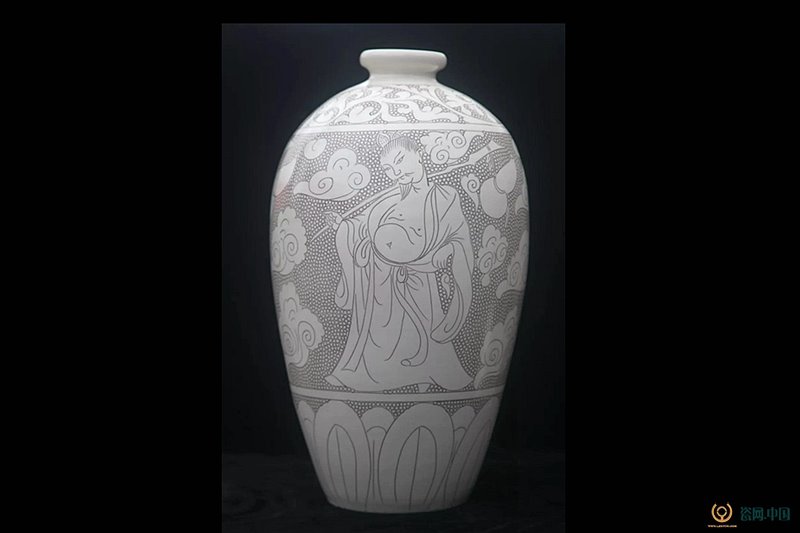

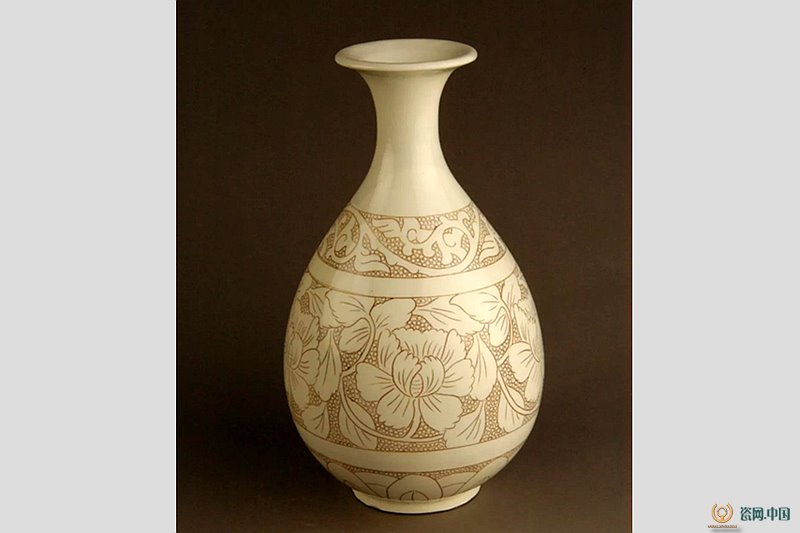

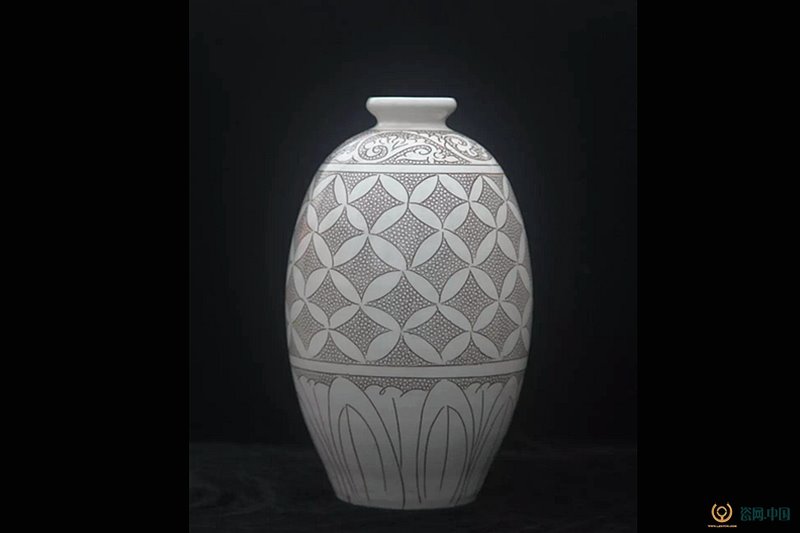

登封窯燒造歷史悠久,據史料記載,其往上可追溯到隋唐,往下可延續到明清,距今已有千年歷史。宋《元豐九域志》載:元豐年間“河南府河南郡土貢蜜蠟、瓷器二百事。”據當年馮先銘先生調查考證,河南府河南郡土貢瓷器縣中,登封的可能性最大。《景德鎮陶錄》:“登封亦自明始,既河南登封縣,今尚陶。”登封窯品類齊全,器形豐富。從唐到宋,中原地區其他窯口所出現過的品種器形,在登封窯幾乎都能找到。登封窯是以裝飾著稱,文化內涵深厚,其獨特的造型,豐富裝飾題材和技藝,不僅給人以審美的視覺享受,而且通過各種裝飾題材,承載了豐富的思想內涵,反映了當時政治、經濟、文化和民俗,也反映了當時社會的價值取向和繪畫雕刻藝術發展的趨勢。登封窯的裝飾豐富又獨有特色,無論從裝飾技藝還是到裝飾題材,可以說是唐宋時期陶瓷裝飾的集大成者。

故宮博物院收藏有一名叫“珍珠地劃花雙虎紋橄欖瓶”的國寶級瓷器,就是登封窯的代表作之一,而這便是登封窯衰落700多年后被李景洲復仿制出來的。

中國瓷網一行在對登封窯古窯址進行考察時,朱東明總經理就登封窯的歷史沿革及現狀等問題,與李景洲館長進行了探討與交流。

登封散布著不少古陶瓷遺址,李景洲的家鄉大冶鎮便是其中之一。生長于斯,他自幼時便埋下了與陶瓷聯結的種子。父親在窯廠送瓷土掙錢,李景洲只要一放學就去幫忙,拉草木灰賣到窯廠做釉料;兒時的玩具也與陶瓷有關;有時還幻想著把撿來的碎陶瓷片拼湊成完整瓷器。

當上教師,學校旁邊恰是考古發掘基地,李景洲整天都往基地跑,看出土文物、向專家們咨詢請教。后來進入政府工作,正巧在宋代燒制珍珠地的曲河鎮以及登封窯青瓷集中的白坪鎮。一次招待著名畫家陳辛一,對方看到到處散落的陶片瓷片,不禁感嘆:“你們登封遍地是寶,這件漢瓦標本如果包裝一下,再用文字說明它的歷史淵源,就是一件珍貴的禮品”。被李景洲記在心里。從此,農村蓋房子、修路干工程,騰起的濃濃塵土里都是李景洲“搶救”瓷片的身影。甚至順藤摸瓜追回盜坑里瓷片的事,他都干過,就為了不放過任何“一片歷史”。

撿瓷片“上癮”的李景洲,不僅自己撿,還動員全家齊上陣。癡迷瓷片的他,連朋友索要瓷片做紀念都被拒絕。朋友們看到他對瓷片對歷史的尊重和虔誠,也索性慷慨相助。甚至素不相識的殘疾人老鄉,靠“手”走路也要幫他撿瓷片。

瓷片撿的越來越多,廢寢忘食拼瓷片也成了家常便飯。然而瓷片收集越多,李景洲卻發現自己欠缺的知識也越多,于是請教專家教授成了常事。研究的時間不夠用,李景洲索性辭了政府職位,全身心投入到陶瓷中。從2006年成立“嵩山古陶瓷研究學會”,對登封境內古陶瓷遺址的野外調查和標本采集,到2007年開始著手恢復登封窯,李景洲在陶瓷道路上的腳步一刻也沒有停歇。

經過多次論證,反復對比實驗,花費2年多時間,李景洲和他的團隊先后復仿制出了嵩山青、珍珠地等5大類100多個登封窯品種,涵蓋了主要技藝和題材。其中就包括失傳七百余年、2014年被評為國家級非遺項目的白釉珍珠地劃花技藝。

國家級非遺傳承人李景洲作品 白釉剔刻花梅瓶

國家級非遺傳承人李景洲作品 白釉珍珠地劃花荷花紋淑女瓶

國家級非遺傳承人李景洲作品 白釉珍珠地劃花高仕圖橄欖瓶

國家級非遺傳承人李景洲作品 白釉珍珠地劃花和諧圖橄欖瓶

國家級非遺傳承人李景洲作品 白釉珍珠地劃花牡丹紋無口橄欖瓶

國家級非遺傳承人李景洲作品 白釉珍珠地劃花牡丹紋玉壺春

國家級非遺傳承人李景洲作品 白釉珍珠地劃花錢幣紋橄欖瓶

國家級非遺傳承人李景洲作品 白釉剔刻花梨形壺

國家級非遺傳承人李景洲作品 白釉剔刻花執壺

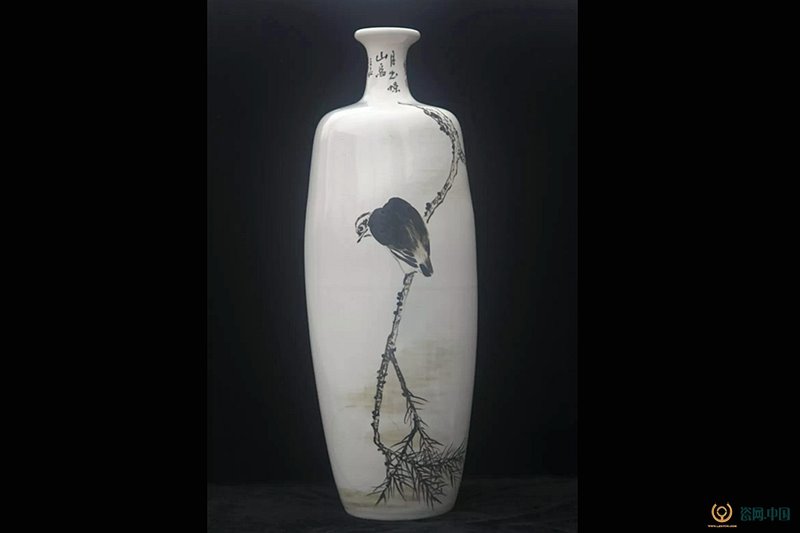

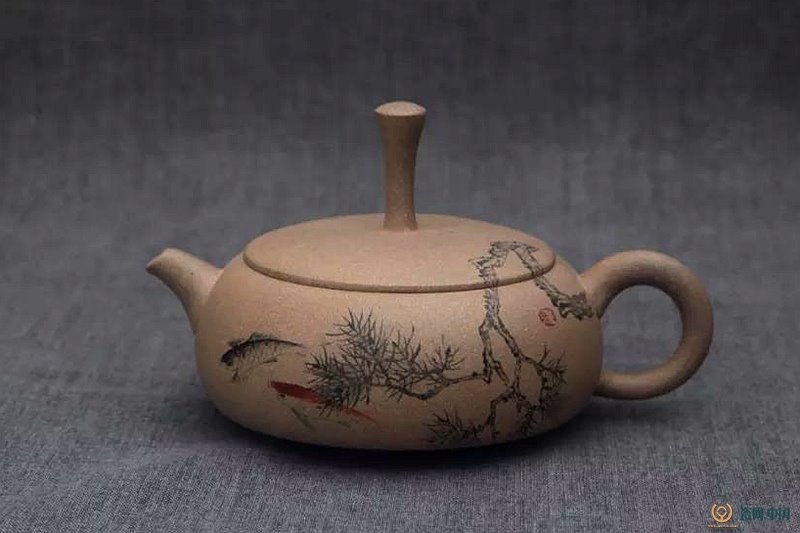

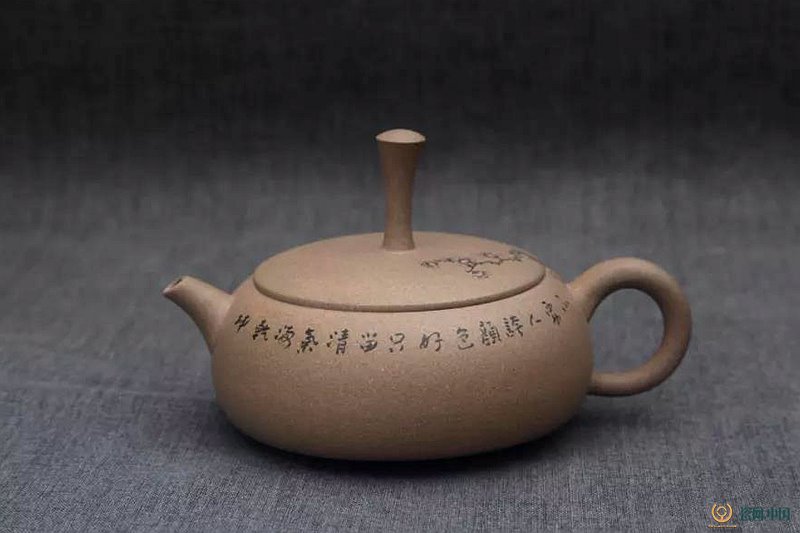

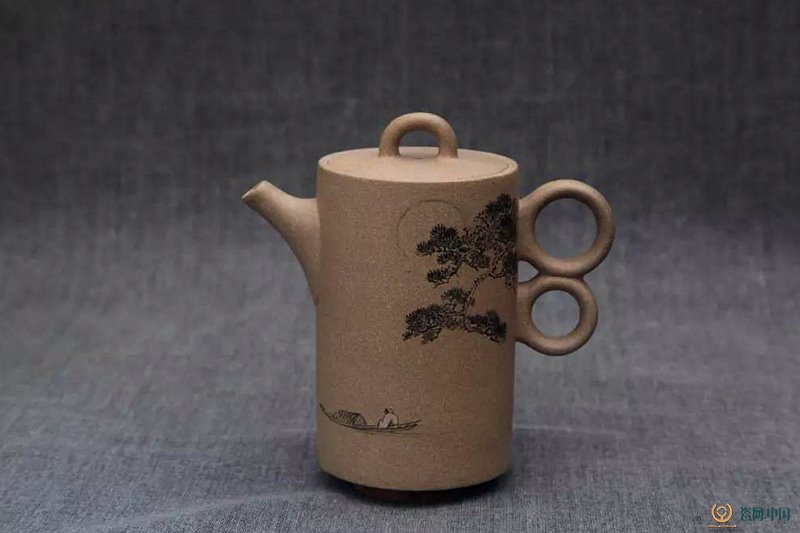

有了傳承,更要創新,在他看來,非遺的保護必須是動態的,“不做不行”。李景洲開始研發新品種,比如將陶瓷和國畫結合的水墨瓷,相比傳統白地黑花的鮮明直觀,有了過渡和豐富的意境。他還把非遺技藝應用到登封特產麥飯石上,開發出麥飯石系列產品,不斷進行非遺拓展、延伸,將藝術品和實用品相結合。李景洲還在登封建了一座登封窯陶瓷文化村,村子面積不大,但卻涵蓋陶瓷研究、生產、展示、體驗等多個功能。他希望登封未來有一個專門做登封窯的村子,家家戶戶會制陶,實現集群式規模化生產。

國家級非遺傳承人李景洲作品 登封窯水墨瓷盤·溪山問道

國家級非遺傳承人李景洲作品 登封窯水墨瓷瓶

國家級非遺傳承人李景洲作品 登封窯水墨瓷瓶·日出驚山鳥

國家級非遺傳承人李景洲作品 登封窯水墨瓷瓶

國家級非遺傳承人李景洲作品 登封窯水墨瓷橄欖瓶·相思無別話

國家級非遺傳承人李景洲作品 登封窯水墨瓷盤·江山清曠

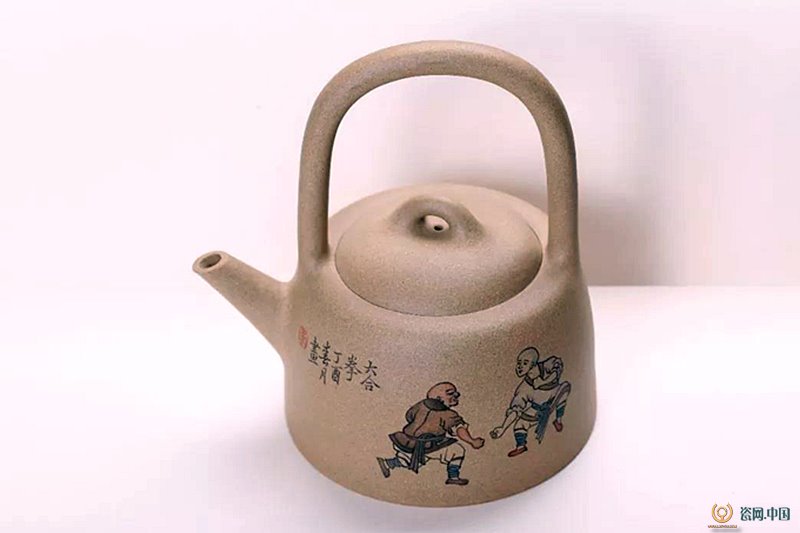

國家級非遺傳承人李景洲作品 麥飯石玉璧壺

國家級非遺傳承人李景洲作品 麥飯石玉璧壺

(不要人夸顏色好,只留清氣滿乾坤)

國家級非遺傳承人李景洲作品 麥飯石柿子壺·清秋

國家級非遺傳承人李景洲作品 麥飯石高直壺

國家級非遺傳承人李景洲作品 麥飯石提梁壺·六合拳

在登封窯的復興、傳承、保護和發展之路上,李景洲走的艱辛,卻一直堅持堅韌堅守。生于瓷區長于瓷區,從癡迷瓷片到研究瓷片,從田野調查到學術研究,從學術到復興,李景洲與登封窯的聯結日益深刻。累并快樂著,這大概是這位匠人對于瓷器的一念執著。

李景洲,1954年生,中共黨員,河南省登封市人。現任嵩山古陶瓷研究學會會長,登封窯陶瓷博物館館長,中國民協會員、中國文物學會會員、河南省高級工藝美術師、河南省陶瓷藝術大師、國家級非物質文化遺產“登封窯陶瓷燒制技藝”傳承人。從事嵩山古陶瓷研究工作30余年,對歷史名窯“登封窯”進行研究、保護、傳承、恢復和開發,使失傳達千年之久的登封窯歷史名瓷白釉珍珠地劃花得以恢復,填補了鄭州及河南的一項陶瓷文化空白。并在傳統“白地黑花”瓷的基礎上,把傳統水墨畫的技法移植到陶瓷裝飾上,創新出了登封窯新品種——登封窯“水墨瓷”。又利用登封的麥飯石資源,開發出了麥飯石茶品系列。在陶瓷制作和裝飾工藝上,有著較深的積累,對“登封窯”的復興奠定了基礎。

曾分別于國家核心期刊《中原文物》2007年第四期發表“白坪鈞瓷窯遺址調查報告”、2008年第二期發表“登封窯宣化唐宋時期瓷窯遺址調查報告”兩篇論文,國家核心期刊《收藏天地》2008年第四期發表“登封窯藝術特點”3篇論文;《河南秘書》、《魅力中國》《河南收藏》等雜志上發表多篇論文;所編著的《中國登封窯》一書于2011年10月由中國文物出版社出版;2014年,參與編寫《中國古瓷窯大系--中國登封窯》一書。

其所創作作品白釉珍珠地劃花雙虎紋橄欖瓶在中國第五屆民間工藝品博覽會上獲得金獎;白釉珍珠地劃花和諧圖橄欖瓶在“首屆中國歷史名瓷燒制技藝大賽”獲得銀獎,在中國工藝美術協會主辦的“中國工藝美術大師作品及藝術精品博覽會”上獲得“銀獎”;在2009年“河南之星設計藝術大賽”上獲得銅獎。