“假如我是一只鳥,

我也應該用嘶啞的喉嚨歌唱;

這被暴風雨所打擊著的土地,

這永遠洶涌著我們的悲憤的河流,

這無止息地吹刮著的激怒的風,

和那來自林間的無比溫柔的黎明……

——然后我死了,

連羽毛也腐爛在土地里面。

為什么我的眼里常含淚水!

因為我對這土地愛得深沉……”

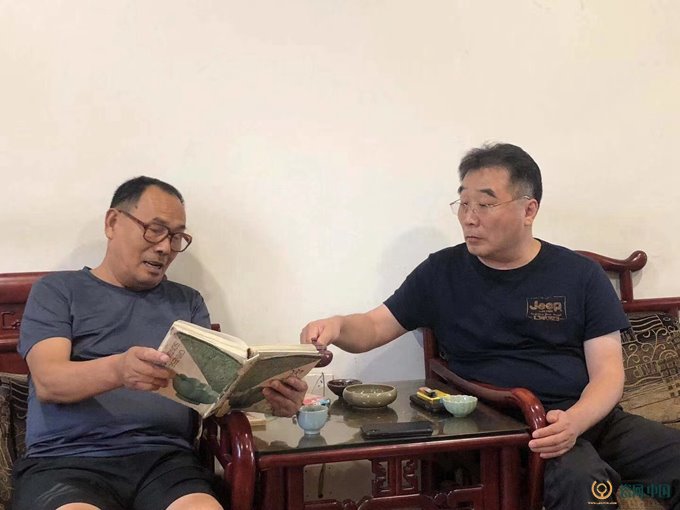

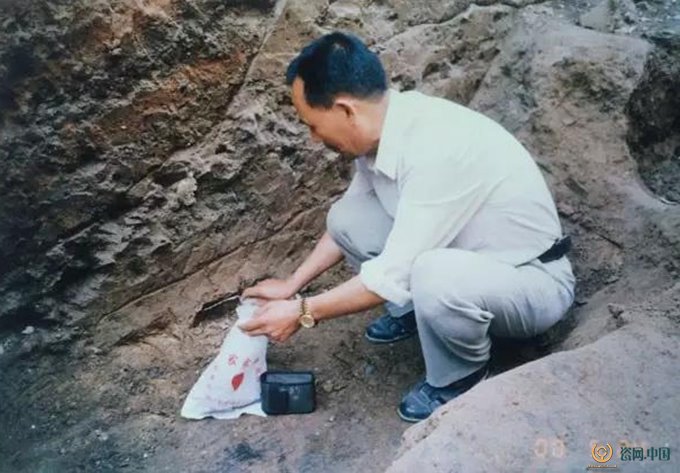

朱文立在張公巷窯址發(fā)掘現(xiàn)場

了解朱文立的古陶瓷考證生涯,品賞朱文立的陶瓷藝術作品,我首先想到的,就是艾青的這首《我愛這土地》。朱文立四十余年陶瓷藝術人生,與中國陶瓷發(fā)展史上柴、汝、官三大名窯的“歷史之謎”聯(lián)系在一起,與他似乎與生俱來的文化使命感、責任感聯(lián)系在一起,他就是中國陶瓷藝術界艾青所歌詠的那只小鳥:竭力“用嘶啞的喉嚨歌唱”,即使“死了,連羽毛也腐爛在土地里面”。他不斷書寫著中國陶瓷史和陶瓷藝術的傳奇,不愧是中華“神瓷之子”。

宋代五大名窯,汝窯為魁。清河南督學孫灝曾作詩云:

青瓷上選無雕飾,不是元家始博殖。

名王作貢紹興年,瓶盞爐球動顏色。

官哥配汝非汝儔,聲價當時壓定州。

皿蟲為蠱物之蠹,人巧久絕天難留。

金盤玉碗世稱寶,翻從泥土求精好。

窯空煙冷其奈何,野煤春生古原草。

孫灝這首詩,不僅道出了汝瓷“人巧天絕”、“名王作貢”、“官哥”名瓷亦非“汝儔”的精美絕倫,而且道出了滄海桑田“窯空煙冷其奈何,野煤春生古原草”的無盡感嘆。綜觀歷代文獻關于汝窯的記載,仿佛在訴說一個悠遠飄渺的神話。它的釉中,氣泡閃爍亮如攢珠;它的胎中,瑪瑙點綴燦如金星;它溫潤的釉色,如同萬花筒,在不同的光照下幻化出不同奇妙的光暈。即使在南宋時,汝瓷已成稀世之寶。它仿佛一顆耀眼的流星,經(jīng)歷了瞬息輝煌而遽然湮滅。清康熙、雍正、乾隆三朝,是中國瓷器燒造的又一座高峰,曾創(chuàng)制多種精美蓋世的瓷器,也曾大規(guī)模仿制汝、官、鈞、哥、定五大名瓷,但惟獨仿制汝瓷失敗,以至乾隆無奈地寫道:“趙宋青窯建汝州,傳聞瑪瑙末為釉。而今景德無斯法,亦自出藍寶色浮。”以至民間有“家有錢財萬貫,不如汝瓷一片”之說。

汝窯窯址到底在哪里?它的燒制技術難道真的“人巧天絕”,只能夠成為一個歷史之謎嗎?

1951年,陳萬里撰《汝窯的我見》,發(fā)求證汝窯窯址的嚆矢。1964年-1977年,葉喆民、馮先銘兩次赴河南考察,在寶豐縣清涼寺尋得一片典型的天青釉瓷片,視為“寶豐清涼寺應是汝窯窯址的重要線索”。1987年陶瓷學界最終證實,寶豐縣大營鎮(zhèn)清涼寺汝窯址,即是昔日文獻中所謂“臨汝汝窯址”。這為求解“汝窯之謎”帶來一抹曙光,朱文立也恰巧被命運安排躋身到破解“汝窯之謎”的隊伍中來。

1975年,29歲的朱文立從部隊復員后,被安排到汝州市汝瓷二廠當臨時工。朱文立高中畢業(yè),且對化學很有興趣,因此被安排進行臨汝瓷豆綠釉的研究與開發(fā)。人如其名,朱文立似乎注定“以文立身”。他沒有滿足于豆綠釉研制工藝本身,而是像一位專家,精心研究、記錄,將臨汝瓷豆綠釉的研制過程寫成了論文《汝瓷豆綠釉》,發(fā)表在1980年的《瓷器》雜志上,得到當時國家輕工部科學研究院教授李國楨的重視。李國楨通過寫信指導朱文立的研究,這時朱文立才知道自己研究的豆綠釉是臨汝瓷,而不是汝瓷。由于朱文立在開發(fā)豆綠釉中的貢獻,汝瓷二廠任命他為廠里 “臨汝窯天藍釉”試制組組長。

為到遠離市區(qū)的山里尋找原料,朱文立騎壞了4輛自行車,背壞了5個帆布包,磨爛了幾十雙妻子為他做的千層底老山鞋。他曾盛夏中暑,昏倒在山溝里;也曾因為“未經(jīng)單位批準”,參加國際學術會議“曠工”而被汝瓷二廠開除。但這些,都沒有影響他像戰(zhàn)士一樣的出征豪情。1982年4月,第一屆古陶瓷學術討論會在河南鞏縣(今鞏義市)召開,朱文立是120名與會代表中最年輕的代表。大會破例讓他宣讀了兩篇論文《汝瓷豆綠釉》和《汝瓷遺址踏勘》。當年10月首屆國際古陶瓷研討會是當時國際汝瓷研究的最高水平會議。國內(nèi)外專家的觀點鼓起了朱文立思考的翅膀。李國楨教授,故宮博物院研究員、古陶瓷學會會長馮先銘等,希望朱文立能借人在汝州的天時地利加緊研究汝瓷“天青釉”,并努力尋找汝官窯的下落。他們希望在自己的有生之年可以看到失蹤了800年的汝官窯址和失傳了800年的汝瓷“天青釉”的神奇技術。朱文立像戰(zhàn)士接受戰(zhàn)斗任務一樣,投身到探索之中。1984年,國家輕工部、河南省科委成立了以河南省輕工研究所為龍頭,以汝瓷一廠為基地的汝瓷“天青釉”聯(lián)合攻關小組,朱文立參加了這一攻關小組。

最笨的辦法就是最有用的辦法。朱文立對汝州地區(qū)所有陶瓷原料一一加以分析,對幾種主要陶瓷原料,如風穴土、唐溝土等,進行化學成分和X射線衍射分析。對比馮先銘1977年采集的汝窯瓷片,考察了臨汝窯各個窯址,采集了數(shù)十種原料進行化驗,選出有用的原料進行調(diào)配。但是,連續(xù)兩年的試驗都失敗了,科技攻關小組被迫解散,朱文立陷入深深的痛苦、困惑之中,常常徹夜不眠。他覺得攻關小組已經(jīng)盡可能將配方做到了與傳世汝瓷完全一致,而且各種窯變都試驗過,不成功的原因肯定在某一神秘的“竅門”上。

偉大的發(fā)現(xiàn),似乎都具有偶然性。就在朱文立痛苦至極的時候,清華大學楊根教授給朱文立寄來一本《歷代名窯資料匯編》,其中關于“柴瓷”的傳說引起了朱文立的注意:

柴世宗繼位以后,傳旨要燒新瓷,此時正好雨過天晴,天邊顯示出一種非常神秘的青藍色。于是,柴世宗向制瓷官下了一道圣旨:“雨過天晴云破出,者(這)般顏色做將來。”結果接連兩任瓷器官都沒燒出這種“天青色”,均被斬首。到第三任瓷器官接任后,連燒兩窯,也未成功,回家后悶悶不樂。他的女兒當時七歲,問其原因,瓷器官說,我已燒兩窯未成,再燒不好就要被斬首了。女兒問:“有何法可燒成?”答:“民間傳說有活人入窯即可。但我作為瓷器官,怎忍心害百姓。”其女暗記心中,等燒第三窯時,乘父不備,跳入窯中。頓時,窯器崩裂,光怪陸離,片瓦值千金。

這一悲慘的故事震撼了朱文立,也提醒了朱文立。楚王好細腰,宮女多餓死。在皇權社會里,皇帝的私欲就是“圣意”,有斬首的制瓷官,難道沒有被逼跳爐或祭窯的制瓷官嗎?人跳到窯里只有骨頭能留下來,而骨頭的成分主要是磷和鈣。那么汝瓷的那個神秘的“竅門”是不是這兩種元素呢?于是,朱文立在配方里加進豬骨和羊骨進行燒制。他的配方達到328個,每一個配方至少燒3次。這樣反反復復持續(xù)了3年、失敗1500多次后,在一次試驗的4件瓷器中,終于出現(xiàn)了他夢想中的天青色。

他在論文中欣喜地寫道:“釉料的配制,是將焦寶石、紅石頭和方解石、石英(經(jīng)預燒)以及牛骨灰和栗木灰等混勻,并粉碎到所要求的細度。所配制釉料的化學成份和汝官窯釉的化學成份較為接近。”他觀察到,釉層中存在著一種亞微米級粒子,“釉層中所產(chǎn)生的液相分離是這種亞微米級粒子的來源……正是這些密集孤立的小球(亞微米級粒子)使釉面產(chǎn)生乳濁并再現(xiàn)天青色。”即使這樣,“天青釉”出現(xiàn)的概率在一窯百件瓷器中最高比例只能達到10%。1988年7月,朱文立所燒汝瓷“天青色”通過了國家輕工業(yè)部和河南省科委的鑒定。至此,朱文立投身破解“汝瓷之謎”整整13年。

朱文立逐漸摸索出一整套汝瓷選材、制材、燒制、成瓷等技藝理論和工藝體系,推出了一系列天青釉汝瓷藝術作品。他的作品造型不一,但都釉體流暢,別致雅觀,既有北宋汝官瓷的韻致,又帶有明顯的朱氏風格。

《三犧尊》朱文立作

按常理,他已功成名就,完全可以像其他陶瓷藝術家一樣,專注于把“朱氏汝瓷”推向市場。況且,汝瓷一廠已經(jīng)倒閉,他失業(yè)了。小女兒才兩歲,全家僅靠他愛人微薄的工資度日。但朱文立心中,已經(jīng)有了自己的奮斗方向。隨著對汝瓷研究的深入,他對汝官窯址是不是在清涼寺產(chǎn)生了懷疑。

歷史文獻都稱汝窯在河南臨汝縣(古汝州)境內(nèi),但唐宋時期的汝州,曾囊括臨汝、魯山、寶豐、郟縣、葉縣、梁縣、襄城七縣。因此,朱文立認為,對汝窯應做廣義的理解。陳萬里在他的《汝窯的我見》中寫道:“寶豐之青龍寺(即清涼寺)、魯山之段店兩處,就現(xiàn)在散布碎片的面積看來,在當時實是一個極大的燒瓷山場。”葉喆民在《中國陶瓷史》中也這樣說:當時的古汝州境內(nèi)瓷業(yè)興盛,逐漸形成嚴和店、大峪、寶豐清涼寺至魯山段店三大窯群。如果是官窯址,一定沒有這么大的建造和交易規(guī)模。葉喆民的另一句也令人深思:“在清涼寺“典型的汝窯天青釉殘片所占比重極少(約1/300)……可見粗細俱備。若從歷史的長河而論,該窯供御的精品不過是四十年左右的鼎盛春秋,而數(shù)百年間富有民間氣息的各種‘粗器’才是它的主流。”朱文立想,清涼寺的汝瓷片是否正是這種主流的“粗器”呢?或者說,真正的汝官窯址在另外一個地方?或者,它就在汝州城內(nèi)呢?

陶瓷史上一個名貴品種的出現(xiàn)和流行,乃至成為御用貢品,當然有其一定的卓越優(yōu)點,也必然有一個由粗到精、 由“民”到“官”的發(fā)展過程。從清涼寺出土的瓷器成分看,當屬于汝瓷的初級發(fā)展階段。而作為御用的官窯汝瓷,應該是這個初級階段的再發(fā)展。南宋葉寘在《坦齋筆衡》中記載:“本朝以定州白瓷有芒不堪用,遂命汝州造青窯器,故河北、唐、鄧、耀州悉有之,汝窯為魁。”汝州為州府所在地,當時在汝州境內(nèi)建造宮廷所用汝官窯是完全可能的。南宋周輝在《清波雜志》中也說:“汝窯宮中禁燒,內(nèi)有瑪瑙為釉,唯供御揀退,方許出賣,近尤難得。”這就是說,汝官窯完全被政府所壟斷。寶豐清涼寺雖屬汝州,但遠離汝州州府,朝廷在那里建立官窯不便于“供御揀退”,而最方便管理并保密的地方只能在汝州城內(nèi)。同時代的鈞官窯瓷,就是在禹州城內(nèi)鈞臺窯燒制的。

從此,汝州城內(nèi)每一次蓋房、挖地基,朱文立都要到場,從破土動工守到地基挖掘完畢。1992年10月,在文廟地區(qū)汝瓷博物館東院,朱文立發(fā)現(xiàn)汝官瓷殘壺嘴1個,卷足支燒的筆洗殘片1塊,色澤如剛成熟的豆青色。當?shù)鼗谥?米深時,露出一口宋代陶缸,陶缸邊上有大約3立方米的經(jīng)過淘洗的純木灰。多年的經(jīng)驗告訴朱文立,這里極可能曾經(jīng)是汝官窯配釉作坊。由于汝州文廟地區(qū)距北宋州衙不遠,朱文立將汝官窯定位在文廟附近。

6年過去了,1998年,朱文立在文廟地區(qū)又發(fā)現(xiàn)了典型的汝官窯瓷片。1999年3月,一戶民居在文廟東南開始修建,當推土機推至距離地面3米多深的地方時,兩堆醒目的堆積物出現(xiàn)在面前。它們分別為灰青色和灰白色,非常純凈,正是配置汝官瓷的重要半成品釉料。而堆積物下面則是大面積的宋代青磚——一座埋在地底近千年的汝官窯址,證明了朱文立的推斷。

他在論文中激動地寫道:“從汝州文廟官瓷窯出土的汝官瓷片看,和寶豐清涼寺汝官瓷有明顯的區(qū)別。其一,文廟汝官瓷制作普遍比清涼寺汝官瓷精細、胎薄,非常成熟和完美。其二,文廟汝官瓷普遍呈現(xiàn)淡天青,釉面非常薄;而寶豐清涼寺汝官瓷普遍呈現(xiàn)重天青,呈色幅度大,釉層較厚。其三,文廟汝官瓷開片非常統(tǒng)一,均呈現(xiàn)蟬翼紋開片。而清涼寺汝官瓷開片紋雜亂,有蟬翼紋,也有蟹爪紋,顯露出早期汝官瓷的風格。其四,文廟汝官瓷支釘痕普遍比清涼寺汝官瓷支釘小。”他謹慎地說:“汝州文廟汝官窯址可能是宋宮壟斷的汝官窯址。” 朱文立的研究,解答了葉喆民“典型的汝窯天青釉殘片所占比重極少(約1/300)”之謎,也印證了葉喆民臨汝窯“數(shù)百年間富有民間氣息的各種‘粗器’才是它的主流”的論斷。

汝官瓷的歷史之謎,也得到了這樣清晰的解釋:臨汝瓷是汝官瓷發(fā)展的前一階段。在這個階段,寶豐清涼寺一家窯廠一枝獨秀,釉料配方逐漸向純天青色發(fā)展,到北宋中期,清涼寺汝瓷以它精湛的工藝、獨特的色澤成為瓷中之魁,并影響到宮廷。從此,清涼寺停燒,而文廟汝官窯由州衙管轄,這才有了后來傳世的汝官神瓷。

相比汝官窯,宋代官窯瓷要稍稍幸運一些。南宋葉寘在《坦齋筆衡》中寫道:“政和間,京師自置窯燒造,名曰‘官窯’。中興渡江,有邵成章提舉后苑,號邵局。襲故京遺制,置窯于修內(nèi)司,造青器,名內(nèi)窯。澄泥為范,極其精致。油(釉)色瑩澈,為世所珍。后郊壇下別立新窯,比舊窯大不侔矣。” 葉寘的記錄十分清楚:“遂命汝州” 造汝瓷,“自置窯燒造”官瓷。1956年,杭州市南郊烏龜山麓南宋官窯址成功發(fā)現(xiàn),但北宋官窯卻一直是謎。一種解釋是,因黃河多次泛濫及地貌變遷,致使汴京遺址久埋地表深處,無從再現(xiàn)。由于缺乏實證,陶瓷史學界不斷對“汴京窯址說”提出質(zhì)疑。主要有:

其一,懷疑北宋官窯的存在。理由是許多明清文獻中只提到“修內(nèi)司官窯”而不提“汴京官窯”。

其二,認為北宋官窯就是“汝窯”。

其三,承認舊官窯、新官窯兩者并存,但在器形及胎釉特征上不易區(qū)分。

朱文立一直關注著“官汝”、“汝官”這一名詞的含義。它是不是兩種官瓷的并稱?曹昭《格古要論》說:“官窯器……色好者與汝窯相類。”這就是說,燒造釉色好的官窯瓷,與汝瓷釉色“相類”。官窯與汝窯,本是同一血脈嗎?

據(jù)葉寘“京師自置窯燒造”,“京師”指的是北宋首都汴京(河南開封市)嗎?但查遍開封府志,尚未見官窯燒造的只言片語。開封地處京廣線以東,李輝柄認定,它不具備建窯燒瓷的自然條件。因此,朱文立認為,“京師”一詞并非地點,而是“朝廷”。

1999年3月文廟,在看到一座埋在地底近千年的汝官窯址時,三塊殘片同時刺激了朱文立的神經(jīng)。因為在現(xiàn)場他發(fā)現(xiàn)了天青荷葉碗殘片、支燒天青平底小洗殘片和豌豆青凹足深腹盤殘片等。他做燒成研究發(fā)現(xiàn),豌豆青釉色殘片獨具釉色特征。北宋人徐兢在《奉使高麗圖經(jīng)》中說“汝州新窯器,越州古秘色,大抵相類”,說明“汝州新窯器”在釉色上與越瓷相仿,而那塊豌豆青凹足深腹盤殘片,正符合“汝州新窯器”所獨具的釉色特征。徐兢是當時人,且精通瓷器,他絕不會把耀州窯說成是“汝州新窯器”。

朱文立還看到,寶豐清涼寺汝官窯址,雖經(jīng)三次挖掘和1998年秋大的規(guī)模盜掘,均未見一片豌豆青瓷片。這說明,這塊豌豆青凹足深腹盤殘片比文廟汝官窯時代要晚。同時,豌豆青色瓷片的制作風格和汝官窯一樣,但它的色澤既不同于越窯,也不同于臨汝窯、耀州窯,而是一種“汝州新窯器”的宋瓷。他大膽推斷:“汝官瓷應分兩期生產(chǎn),北宋中期應在寶豐清涼寺生產(chǎn)。禁燒后應在汝州文廟汝官窯址生產(chǎn),并同時生產(chǎn)‘汝州新窯器’。”

那么,這種“汝州新窯器”是不是就是北宋官窯呢?它和汝官窯為什么同時出現(xiàn)在一個地方呢?《說陶卷二·說古》說:“宋政和官窯亦起于汴汝。”這說的不就是汝州嗎?

2000年4月,張公巷一戶居民蓋房時,挖出了很多瓷片。朱文立趕到現(xiàn)場,撿到數(shù)十片典型的窯具,其中有桶式,有盤式,也有漏斗式。在一個州府城內(nèi),能如此沒有顧忌燒瓷的,只有官窯。這次挖掘,出土了瓷片、完整匣缽、瑪瑙粒等。朱文立還不滿足,在張公巷路東的另一戶居民院內(nèi)打探孔,結果一個孔內(nèi)出土了60多件素燒胎片,制作精細。這些資料進一步證明,張公巷地區(qū)的確是又一個宋代官窯場。

上海博物館里珍藏著四片獨特青釉瓷片,既不同于汝瓷,也不同于其他同期瓷器,一直沒有尋找到它們的來源地。而在張公巷發(fā)現(xiàn)的瓷片卻與這些瓷片驚人的相似。比對研究后,上海博物館副館長汪慶正喜出望外:“張公巷窯址就是這四片瓷片的娘家。張公巷窯址可能就是一直沒有找到的北宋官窯。”

2004年初,河南省考古所對張公巷進行第三次挖掘。從探測情況看,張公巷窯面積達到2500平方米。朱文立興奮地寫道:在張公巷窯址發(fā)掘現(xiàn)場,當挖至宋代地層時,出土了大量的匣缽片,并有兩個匣體非常完好,張公巷的匣缽和臨汝窯匣缽完全是不同風格。伴隨著匣缽出土了大量獨特的青釉瓷片,胎片厚薄之均勻,制作之精細,在陶瓷史上是很少有的。張公巷釉色是繼承和發(fā)展文廟州新窯器釉色,僅是胎體制作不同。張公巷窯址在汝州城內(nèi),僅此說明,汝州張公巷窯址很可能就是宮廷所建為宮廷壟斷后的御窯。

朱文立的判斷,得到了陶瓷界的認同。2004年5月20日,“汝州張公巷窯址論證會” 在鄭州召開,來自國內(nèi)外的50多位古陶瓷界、考古界權威,對張公巷新發(fā)掘的窯址和出土的實物標本進行了論證。大多數(shù)專家認定,張公巷出土的瓷器在釉色、燒制技術上有自己的特色,就是人們尋找千年的“北宋官窯”。

這一發(fā)現(xiàn)的意義在于,理清了宋代汝窯文明的發(fā)展和演變:寶豐清涼寺汝窯——文廟汝官窯——張公巷官窯。北宋官窯生產(chǎn)時間短暫,約15年左右,傳世品更少于汝窯。宋室南遷,張公巷北宋官窯遭到宋廷毀滅性破壞,遺址完好地埋在地下,從此失傳。人們今天能夠見到的傳世品,只有南宋官窯瓷器。

北宋官窯遺址的發(fā)現(xiàn)還在于,它的瓷器殘片使仿北宋官窯有了具體、可信的標準。自2002年開始,朱文立再次踏上了尋找燒制北宋官瓷原料的征程。

歷經(jīng)兩年多的試驗,終于在2005年8月把張公巷北宋官瓷研制成功。2005年11月1日至5日,在第八屆古陶瓷科學技術國際研討會上,朱文立不僅發(fā)表了論文《再論張公巷、文廟窯址》,而且把仿制的北宋官瓷展出,轟動全球。中國古陶瓷學會副會長、南京博物院研究員張浦生在鑒定意見中寫道:“朱文立同志不僅首先發(fā)現(xiàn)、研制汝州張公巷官窯青瓷,而且還能本著薪火相傳的精神,開發(fā)、仿制張公巷北宋官窯青瓷,由于其刻苦鉆研,精益求精,該仿品的造型、胎釉已具形神兼?zhèn)涞乃健?rdquo;

繼汝官瓷之后又一歷史珍寶、中華神瓷復活了!

《汝窯荷花碗》朱文立作

在古陶瓷中,彌漫著最大迷霧的莫過于柴窯。

明洪武時期,曹昭(明仲)在《格古要論》“古窯器論”中就曾提到:“柴窯器出北地河南鄭州。世傳周世宗姓柴氏時所燒者,故謂之柴窯。天青色,滋潤細膩,有細紋,多是粗黃土足,近世少見。”明張應文在《清秘藏·論窯器》一書中則說:“論窯器,必曰‘柴汝官哥定’,柴不可得矣。聞其制云:‘青如天,明如鏡,薄如紙,聲如磬’,此必親見,故論文如是其真。余向見殘器一片,制為絳環(huán)者,色光則同,但差厚耳。”明謝肇淛在《五雜俎》中也提到:“陶器,柴窯最古,今人得其碎片亦與金翠同價矣。蓋色既鮮碧,而質(zhì)復瑩薄,可以裝飾玩具,而成器者杳不可復見矣。”桑行之《說陶卷二·說古》說:“高澹人宋均窯瓶歌注云,近人得柴窯碎片皆以裝飾玩具,蓋難得而可貴也。王漁洋香祖筆記謂貴人得盌一枚,其色正碧,流光四照,何其幸與。”

上述明人記載,均難以考證。人們只能根據(jù)一些文獻或推想,對于它的具體窯址提出不同的看法:

其一,有人根據(jù)《格古要論》認為,柴窯的窯址在鄭州。

其二,有人說“鄭州”為“禹州”一字之誤,認為柴窯與鈞窯容易混淆不清。

其三,有人認同《余姚縣志》引《談薈》中一段話:“吳越時越窯愈精,謂之秘色,即所謂柴窯也。或柴世宗時始進御云。”

其四,清吳任臣撰《十里春秋》說:“錢俶曾于顯德五年(958年)四月七日及八月十一日兩次貢周事例,因而認為當時柴世宗很可能命錢氏燒造所謂“雨過天青”的瓷器。

諸如此類的記述還有一些。日本陶瓷專家大谷光瑞認為,柴窯是明代文人雅客的偽證,實物并不存在。其理由是:關于柴窯的記載皆是明以后所寫;窯名用皇帝姓絕不可能;后周柴世宗在位只有六年,而且南征北戰(zhàn),席不暇暖,焉能顧及燒造那樣高標準的精美瓷器?如有傳說中的柴窯存在,則定窯不會成為御器,而勢必讓位給柴窯了,所謂柴窯不過是中國陶瓷的一種理想。

柴窯,真的“不過是中國陶瓷的一種理想”嗎?朱文立當然不會輕易放棄自己的希望。

汝州是中國陶瓷藝術的母胎和種源。早在五六十萬年前人類就在此棲息繁衍,是仰韶文化、龍山文化的發(fā)源地之一。仰韶彩陶是中國最早的瓷畫,現(xiàn)珍藏于中國歷史博物館的《鸛魚石斧陶缸圖》是中國現(xiàn)存發(fā)現(xiàn)最早的國畫。始建于北魏的風穴寺,與少林寺、相國寺、白馬寺并稱為“中原四大名寺”。神奇的“煤山文明村落”迄今4600余年。東周為王畿之地,隋設汝州,為歷代郡州治所。因此,在這個地區(qū)產(chǎn)生柴窯是完全有歷史淵源和物質(zhì)、文化、藝術基礎的。

從中國陶瓷的演化進程看,唐代瓷器的雍容渾厚,發(fā)展到五代瓷器已優(yōu)美秀致,不僅制作者審美觀念發(fā)生變化,而且制瓷工藝也得到重大改進。其一,為了瓷器胎薄,原料加工更為精細,燒成后的胎質(zhì)更加致密,玻璃化程度高。其二,造型技術更高。五代碗盤胎質(zhì)均較薄,器皿口沿常作五瓣、六瓣、八瓣等多瓣花形。深腹杯,作海棠式,高喇叭圈足,這些器物的成型難度都較大。其三,裝燒技術的改進更具開創(chuàng)性。五代滿釉瓷燒造成功,支釘不僅小,而且支在器物不顯眼處。這些進步,實際上也是汝窯創(chuàng)世的重要歷史文化條件,產(chǎn)生柴窯也絕非天方夜譚。宋真宗景德年間(1004-1007年)設鎮(zhèn)置監(jiān)督燒御用瓷器,寫“景德窯”(時間僅三年),浮梁縣亦稱為景德鎮(zhèn),御窯用皇帝名是完全可能的。因此,柴窯完全存在著燒造的條件。想一想建窯時間更遲、燒造時間相對較長的汝官窯、北宋官窯的“失蹤”“失傳”,柴窯失蹤、失傳更在情理當中。

朱文立進一步想,過去認定北宋官窯設在開封,可事實上它在汝州。鄭州至今尚無唐、五代窯址發(fā)現(xiàn)。因此,柴窯可能在河南其他地方。“鄭州”與“禹州”,“鄭”與“禹”兩字字形相差太遠,筆誤可能性小;如果有筆誤,應是字形或字音相對相近的字。如果這樣,“汝州”比“禹州”可能性更大。

朱文立還發(fā)現(xiàn),柴窯的記述雖然多種多樣,但有一點是相同的,這就是“天青色”。這與汝窯瓷器釉色相近,二者之間應該存在一定的關聯(lián)。柴窯比汝官窯早一百多年。汝州是一個燒瓷的王國,柴窯是不是比清涼寺汝窯更早的汝官窯的源頭呢?還有,歷史文獻記載柴窯的色釉,不論是“其色正碧,流光四溢”,還是“蔥倩可愛”、“越窯秘色”,都說明一個可能,柴窯釉色恐非汝窯的“天青”一種,還有“正碧”、“蔥倩”、“越窯秘色”等。

這些猜想,讓朱文立興奮得好像發(fā)現(xiàn)了新大陸。他搜尋古典,想找到為自己的猜想服務的文獻。

《說陶卷二·說古》說:“考唐地理志,河南道貢瓷石之器是其地木宜于陶也。宋政和官窯亦起于汴汝,亦唐河南道所轄之州。柴窯即在其都內(nèi)。”這段話說明,柴窯并不在鄭州,而與汝、官窯一樣都在汴汝“都內(nèi)”。而汴京沒有燒制瓷器的條件。那就只能這樣理解,“汴”是對“汝”的限定,即北宋之汝州。

《飲流齋說瓷》說:“柴汝官哥定為瓷學家之恒言,皆宋窯名也。”柴窯“謂其青如天,明如鏡,薄如紙,聲如磬,然薄如紙一語乃指釉汁言,非指瓷胎言也。青如天一語亦不盡然。柴窯固以天青為主色,但據(jù)博物要覽則尚有蝦青色豆青豆綠等,不止天青一色也。釉中有細文開片,見于豆綠色者較多,無釉之處悉呈黃土色,然滋潤細媚,為古來諸窯之冠,在明代已不易見。”這段話極為重要:一者,無釉符合陶瓷發(fā)展規(guī)律。五代前,不見“裹足支燒”,肯定有露胎,但“滋潤細媚”,可見制作之精;二者,薄如紙非指胎釉,而純指釉。這與明謝肇淛所說柴瓷“質(zhì)復瑩薄”一致。定窯、汝窯都為薄胎瓷,后來有脫胎瓷,但都做不到胎釉“薄如紙”。相反,把“薄如紙”限定在釉層上則疑問迎刃而解;三者,釉色并非天青色一種。這些理解,顯然更接近歷史實際,也為理解柴窯的其他特征打開了通道。比如,“明如鏡”是指釉汁的玻璃質(zhì)感,這符合五代瓷器的階段性特征。

把這一切聯(lián)系起來,朱文立有了一個大膽的推斷:柴窯遺址就在汝州。并且,它與汝窯存在著先后承續(xù)的發(fā)展關系。汝窯、北宋官窯遺址的連續(xù)發(fā)現(xiàn)告訴朱文立,貌似捕風捉影的古文獻記載,絕不是空穴來風。

朱文立想起來了,在尋找文廟汝官窯的過程中,自己曾發(fā)現(xiàn)幾片非常獨特的天青釉瓷片,它們和文廟汝官瓷片釉色、內(nèi)部泡粒結構極相似,但不同的是,釉層比文廟汝官瓷薄,釉面比文廟汝瓷片明亮,當時把它們也視為文廟汝官瓷。2009年、2012年,汝州古將臺附近群眾蓋房,不斷出現(xiàn)這類瓷片,有天青、粉青、豆青色,雖然釉色各異,但內(nèi)部泡粒結構相似,顯然是天青釉色的變異。這些地方同時還出土了骨質(zhì)修坯工具、匣缽片、支釘、墊餅及生燒產(chǎn)品等。這些瓷片制作非常精細,有的瓷片連釉帶胎僅兩毫米,釉層完全“薄如紙”;既有墊燒、玉壁底,也有滿釉燒,支釘痕如小米粒,具有明顯的五代特征;雕塑工具為骨質(zhì),非一般民窯所用;這些瓷片打得非常碎,顯然是不想讓它流入民間而刻意為之。這些既不是文廟窯址的廢棄物,又不是張公巷窯址的廢棄物,那會是什么官窯遺址呢?朱文立認為,它很可能就是千百年來人們眾說紛紜、尋尋覓覓的柴窯遺址!

這是朱立文面對的一個前所未有的挑戰(zhàn)——一種沒有傳世品的瓷器的發(fā)現(xiàn)與論證。發(fā)現(xiàn)汝官窯址,并再造汝官瓷;發(fā)現(xiàn)北宋官窯址,并再造北宋官窯瓷。他已經(jīng)創(chuàng)造了兩個考古、再造奇跡。在七十歲后,他要創(chuàng)造的正是第三個奇跡:發(fā)現(xiàn)柴窯址,并再造柴窯瓷。誠如是,必將是中國陶瓷歷史的又一次改寫!

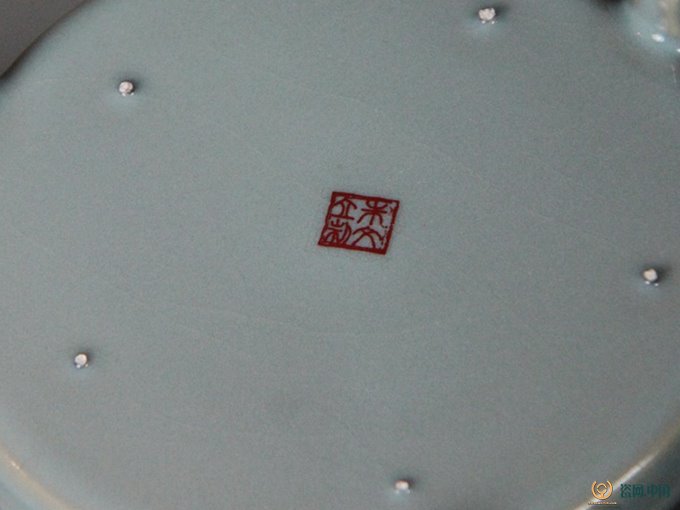

出土的殘瓷片

我依依不舍地告別朱文立。他站在家門口,揮手與我告別。他穿著一件黑色、厚重的棉襖,臉色紫紅,兩手粗壯,其模樣跟汝州、河南任何一個農(nóng)村的老頭沒有差異。

但正是這個看似普通的老頭,澄清或正在澄清中國陶瓷史上的三大迷霧,把幾大名窯的演變關系梳理得具體清晰:后周世宗(柴榮,954年-959年)以柴窯為御器,民間禁用。趙宋取代后周后,把柴窯在宮中全部銷毀,所以宋中、后期就很難見到;宋哲宗元祜元年(1086年)以前以定窯為貢瓷;宋哲宗元祜元年(1086年)至宋徽宗建中靖國(1101年),在汝州城文廟燒造汝官瓷,歷時15年;宋徽宗崇寧元年(1102年)至崇寧五年(1106年),以鈞瓷為貢瓷,歷經(jīng)5年;宋徽宗大觀元年(1107年)至大觀四年(1110年),又以“汝州新窯器”為貢瓷,歷經(jīng)4年;宋徽宗政和元年(1111年),宮廷在汝州城內(nèi)張公巷設置御窯燒造北宋官窯器,至靖康二年(1126年)北宋滅亡,歷經(jīng)16年。

《汝瓷八卦鼎》朱文立作

中國是瓷國。陶瓷是中華文化的重要一脈。它是集中國制瓷藝術、雕塑藝術、色彩藝術、繪畫藝術四位一體的藝術精華,是中國的國粹。而宋瓷以其造型的韻律、釉色的溫潤、線條的美感等藝術特質(zhì),代表了這個藝術品類的輝煌,是人類文創(chuàng)水平的歷史巨峰。朱文立的研究與創(chuàng)作,意義不僅僅在于“歷史之謎”的破解,更在于一種文脈的接續(xù),一種文創(chuàng)精神的傳承。他的事業(yè)已超出了制瓷藝術本身,也超越了一個陶瓷藝術家的范疇,而站在一個歷史高度上。

“宋人眠無醒,汝瓷今重生。誰獲神異彩,雨過現(xiàn)天晴。破秘八百年,民間出璨星。聞名清涼寺,尋跡汝州行。望嵩樓下訪,望人如望嵩。穿云足未息,兢攀更高峰。”這是朱文立汝瓷再造成功后,賀敬之在2001年4月題贈朱文立的詩。“穿云足未息,兢攀更高峰”,正是朱文立四十年如一日求索的生動寫照。相信他一定會給柴瓷一個新的歷史之論。